9 Minuten

Einleitung — Bennu als Zeitkapsel

Die Probenrückführungsmission OSIRIS‑REx beginnt, ihr Versprechen einzulösen: Laboranalysen des vom Asteroiden Bennu zurückgebrachten Materials zeigen ein komplexes Gemisch aus Komponenten, die vor dem Sonnensystem entstanden sind, eine lang andauernde wässrige Verarbeitung erfahren haben und überraschend schnelle Oberflächenveränderungen durch Mikrometeoriteneinschläge aufweisen. Diese Ergebnisse verfeinern Modelle zur frühen Bildung des Sonnensystems, zur Lieferung von flüchtigen Stoffen an die inneren Planeten und zur Geschwindigkeit der Weltraumverwitterung auf kohlenstoffreichen Körpern.

Bennu ist ein erdnaher Asteroid (NEA), der alle sechs Jahre die Erdbahn kreuzt. Seine Zugänglichkeit und primitive, kohlenstoffreiche Zusammensetzung machten ihn zu einem idealen Ziel, als die NASA nach strenger Bewertung von Kandidaten OSIRIS‑REx auswählte. Spektroskopie aus der Umlaufbahn bestätigte das Vorhandensein kohlenstoffreicher Verbindungen und hydratisierter Minerale, und die Raumsonde sammelte erfolgreich Material ein, das jetzt weltweit in Laboren untersucht wird.

Hintergrund der Mission und Details zur Probenrückführung

OSIRIS‑REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security‑Regolith EXplorer) reiste zu Bennu, um die Oberfläche des Asteroiden zu dokumentieren, eine Probennahmestelle auszuwählen und eine unveränderte Probe zur detaillierten Laboruntersuchung zur Erde zurückzubringen. Nach fast neun Jahren seit dem Start ermöglichen die zurückgekehrten Partikel Messungen, die mit Teleskopen oder mit Atmosphären‑veränderten Meteoriten nicht möglich wären.

Warum Proben zurückholen? Meteorite, die die Erde erreichen, sind atmosphärischer Erwärmung, terrestrischer Kontamination und schnellen chemischen Veränderungen nach dem Fall ausgesetzt. Probenrückführungsmissionen bewahren den Kontext, erlauben koordinierte Analysen über mehrere Institutionen hinweg und liefern Materialien in Mengen und Zuständen, die das gesamte Spektrum moderner Analysetechniken unterstützen — hochauflösende isotopische Kartierung, Transmissionselektronenmikroskopie (TEM), sekundäre Ionen‑Massenspektrometrie (SIMS) und Nanoskalige Mineralogie.

Wesentliche Entdeckungen: Presolare Körner und gemischte Entstehungsumgebungen

Drei große, peer‑reviewte Studien berichten komplementäre Ergebnisse zu Bennu‑Partikeln: (1) eine Untersuchung der Vielfalt und Herkunft der vom Mutterkörper Bennus akkretierten Materialien, (2) mineralogische Belege für hydrothermale Alteration und (3) die Auswirkungen der Weltraumverwitterung auf exponierte Oberflächen.

Die erste Arbeit zeigt, dass Bennu primär akkretierte Materialien enthält, die in sehr unterschiedlichen Umgebungen entstanden sind: refraktäre Feststoffe, die nahe der jungen Sonne kondensierten, organisch‑reiches Material, das wahrscheinlich im äußeren Sonnensystem oder in der präsolaren Molekülwolke entstand, und presolare Körner — mikroskopische Sternenstaubpartikel, die sich um andere Sterne bildeten, bevor die Sonne existierte. Diese presolaren Körner werden durch anomale isotopische Signaturen identifiziert, die sich von typischen Sonnensystemzusammensetzungen unterscheiden und somit Nukleosyntheseprozesse in Vorfahrensternen dokumentieren.

Jessica Barnes, außerordentliche Professorin am Lunar and Planetary Laboratory der University of Arizona und Ko‑Leitautorin einer der Studien, fasste die Bedeutung zusammen: "Diese Arbeit kann man mit Teleskopen einfach nicht leisten. Es ist unglaublich spannend, dass wir endlich solche Aussagen über einen Asteroiden treffen können, von dem wir so lange geträumt haben, zu dem wir gereist sind und von dem wir schließlich Proben zurückgebracht haben." Die Daten deuten darauf hin, dass der Mutterkörper Bennus Material aus dem gesamten frühen protoplanetaren Scheibenbereich und sogar aus interstellaren Quellen aufgenommen hat.

Hydrothermale Alteration: Wasser‑Gesteins‑Chemie auf Bennus Mutterkörper

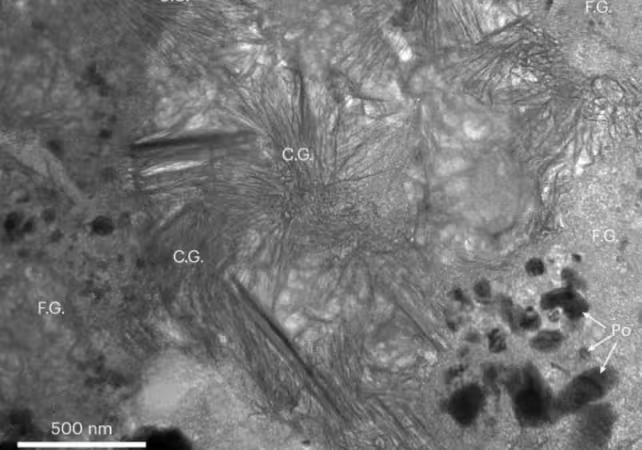

Ein Elektronenmikroskopbild einer Bennu‑Probe zeigt grobkörnige (CG) und feinkörnige (FG) hydratisierte Schichtsilikate, die in Anwesenheit von Wasser gebildet wurden. Das Wasser stammte aus in Bennu gebundenem Eis, das durch Restwärme oder durch Einschlagserhitzung geschmolzen wurde. (Zega et al., NatGeo, 2025)

Die zweite Studie findet starke mineralogische Hinweise darauf, dass ein großer Teil des vom Mutterasteroiden Bennu akkretierten Materials chemisch durch flüssiges Wasser verändert wurde. Minerale in vielen Partikeln zeigen Texturen und Zusammensetzungen, die mit Ätzung, Auflösung und erneuter Ausfällung übereinstimmen — klassische Kennzeichen hydrothermaler Prozesse. Tom Zega, Direktor des Kuiper‑Arizona Laboratory und Ko‑Leiter des Teams, erklärte: "Wir glauben, dass der Mutterkörper Bennus viel eisiges Material aus dem äußeren Sonnensystem akkretierte, das im Laufe der Zeit schmolz. Das Wasser reagierte mit den Mineralen und bildete das, was wir heute sehen: Proben, in denen 80 % der Minerale Wasser in ihrem Inneren enthalten, entstanden vor Milliarden von Jahren, als das Sonnensystem noch entstehend war."

Restwärme aus der Akkretion und Aufheizung durch Einschläge könnten in dem Mutterkörper eingeschlossenes Eis geschmolzen haben, wodurch wässrige Fluide entstanden, die die Alteration vorantrieben. Diese Reaktionen veränderten isotopische Zusammensetzungen, die Bulk‑Mineralogie und chemische Signaturen, während eine Teilmenge primitiver Komponenten erhalten blieb, die der weitreichenden Alteration entgingen, wie presolare Körner und bestimmte organische Phasen.

Weltraumverwitterung: Mikrometeoroide und das schnelle Tempo der Oberflächenänderung

Diese Tafeln sind Rasterelektronenmikroskopbilder einer der Bennu‑Proben. a) zeigt Mikokrater in Gelb, b) zeigt einen typischen Mikokrater, und c) zeigt eine Einschlagsschmelzablagerung. (Keller et al., NatGeo, 2025)

Die dritte Arbeit dokumentiert den Abdruck der Weltraumverwitterung auf Bennus Oberflächenmaterial. Unter Weltraumverwitterung versteht man Mikrometeoroideneinschläge, Bestrahlung durch den Sonnenwind und andere Oberflächenprozesse, die exponierte Minerale und organische Stoffe im Laufe der Zeit verändern. Der Vergleich mit Proben von Ryugu und Itokawa legt nahe, dass Mikrometeoroideneinschläge auf kohlenstoffreichen Körpern wie Bennu in höherer Rate Schmelzablagerungen und Mikokrater erzeugen als bisher angenommen. Die Autoren berichten von Schmelzablagerungen in etwa 20 % der bisher untersuchten Bennu‑Partikel, verglichen mit 2 % für Ryugu und <0.5 % für Itokawa, was auf eine intensivere Oberflächenverarbeitung im Regolith von Bennu hinweist.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass spektrale und chemische Signaturen, die aus der Umlaufbahn beobachtet werden, sich schnell entwickeln können, was die Rückschlüsse auf ursprüngliche Zusammensetzungen allein aus Fernerkundung erschwert. Die Häufigkeit von Mikrokatern und Einschlagsschmelzen in Bennu‑Proben zeigt, dass kleinskalige Einschläge sehr effizient die Oberflächentextur, den Verlust von Flüchtigkeiten und die Nachweisbarkeit von organischen Stoffen verändern.

Wissenschaftliche Auswirkungen und planetare Kontexte

In ihrer Gesamtheit verändern diese Studien unser Verständnis darüber, wie primitive asteroidalische Mutterkörper entstanden, sich entwickelten und frühe Zutaten des Sonnensystems bewahrten. Wichtige Implikationen umfassen:

- Die protoplanetare Scheibe war ein räumlich und in der Zusammensetzung durchmischtes Umfeld, das es Materialien von nahe der Sonne, aus Regionen weit hinter den Riesenplaneten und aus dem interstellaren Raum erlaubte, gemeinsam in einzelne Mutterkörper zu akkretieren.

- Die Bewahrung presolarer Körner und anomaler organischer Substanzen in Bennu zeigt, dass einige primitive Materialien großskalige Alteration und kollisionsbedingte Prozesse überdauern können und damit direkte Proben der presolaren Chemie liefern.

- Wässrige Alteration auf kleinen Körpern war wahrscheinlich weiter verbreitet und komplexer als zuvor modelliert, wobei hydrothermale Reaktionen dort stattfanden, wo innere Wärme und Eis vorhanden waren.

- Die schnelle Weltraumverwitterung auf kohlenstoffreichen Asteroiden erfordert eine Neukalibrierung spektraler Alterungsmodelle und hat Folgen für die Interpretation von Asteroidenoberflächen und den Transport von flüchtigen Stoffen zum frühen Erdplaneten.

Experteneinschätzung

Dr. Maya Singh, Planetenwissenschaftlerin und Spezialistin für Probenanalysen (fiktiv), kommentiert: "Die Bennu‑Proben sind eine Fundgrube, weil sie eine Bandbreite von Umgebungen in einer einzigen Partikelsammlung bewahren. Presolare Körner neben wasserveränderten Mineralen zu finden, zeigt uns, dass diese Mutterkörper aus einem kosmopolitischen Materialmix aufgebaut wurden. Für Planetenwissenschaftler ist diese Mischung ein direktes Archiv der Prozesse, die die terrestrischen Planeten mit organischen Stoffen und Flüchtigkeiten versorgten. Die Hinweise auf schnelle Weltraumverwitterung erinnern uns auch daran, dass Oberflächen dynamisch sind und das, was wir aus der Umlaufbahn sehen, oft nur eine kurzlebige Schicht über einem komplexeren Inneren ist."

Technologien, Techniken und zukünftige Perspektiven

Die Analyse der Bennu‑Partikel erfordert hochentwickelte Instrumente und kollaborative Labor‑Workflows: Isotopenverhältnis‑Massenspektrometer, hochauflösende TEM, Synchrotron‑Röntgen‑Mikrodiffraktion, Atomsonden‑Tomographie und NanoSIMS. Diese Techniken erlauben die Entdeckung isotopischer Anomalien auf Submikron‑Skalen, die Identifizierung hydratisierter Phyllosilikate und die Kartierung einschlagsbedingter Schmelzen.

Zukünftige Arbeiten werden die statistische Probenahme über mehr zurückgekehrte Partikel ausdehnen, isotopische Beschränkungen der presolaren Inventare verfeinern und die zeitliche sowie thermische Geschichte der wässrigen Alteration modellieren. Der Vergleich von Bennu mit Meteoriten und Proben anderer Missionen wie Hayabusa2 (Ryugu) wird eine Taxonomie der Entwicklung primitiver Asteroiden verfeinern. Zusätzlich unterstützt die fortgesetzte Erforschung von NEAs die Planetary Defense, Rohstoffprospektion und die Auswahl von Zielen für künftige Probenrückführungsmissionen.

Fazit

Die zurückgekehrten Bennu‑Proben offenbaren eine komplexere Entstehungsgeschichte, als Fernerkundungsbeobachtungen allein vermuten ließen. Sie enthalten presolaren Sternenstaub, der älter als die Sonne ist, organisch‑reiches Material aus dem äußeren Sonnensystem oder der interstellaren Wolke, refraktäre Feststoffe, die nahe der jungen Sonne gebildet wurden, und Hinweise darauf, dass wassergetriebene hydrothermale Chemie einen großen Teil des Materials des Mutterkörpers verändert hat. Gleichzeitig haben Mikrometeoroideinschläge und Sonnenbestrahlung die exponierte Oberfläche des Asteroiden schnell verändert. Zusammen vertiefen diese Entdeckungen unser Bild davon, wie das Sonnensystem entstanden ist und wie kleine Körper die Rohmaterialien verarbeitet und bewahrt haben, die möglicherweise zur Entstehung bewohnbarer Welten beitrugen.

Ein Elektronenmikroskopbild einer Bennu‑Probe zeigt grobkörnige (CG) und feinkörnige (FG) hydratisierte Schichtsilikate, die in Anwesenheit von Wasser gebildet wurden. Das Wasser stammte aus in Bennu gebundenem Eis, das durch Restwärme oder durch Einschlagserhitzung geschmolzen wurde. (Zega et al., NatGeo, 2025)

Diese Ergebnisse unterstreichen den wissenschaftlichen Wert von Probenrückführungsmissionen: Sie bieten unverfälschten Zugang zu primitiven Materialien, die isotopische, mineralogische und texturale Aufzeichnungen stellaren, interstellaren und frühen sonnensystemaren Prozesses tragen. Die Bennu‑Proben von OSIRIS‑REx werden noch jahrelang im Mittelpunkt der Planetenwissenschaft stehen und direkte Belege liefern, um Modelle zur Planetesimalbildung, zur Lieferung flüchtiger Stoffe und zur Herkunft organischer Materie auf der Erde und darüber hinaus zu prüfen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen