7 Minuten

Labor-Durchbruch: meteoriten diamant (lonsdaleit) im größeren Maßstab synthetisiert

Wissenschaftler haben erstmals unter kontrollierten Laborbedingungen eine erkennbare Menge an Meteoriten-Diamant – Lonsdaleit, auch hexagonaler Diamant genannt – produziert. Das Material, das theoretisch erheblich härter sein soll als der gewöhnliche kubische Diamant, wurde als kleine ultraharte Scheiben mittels Hochdruck‑Hochtemperatur‑Synthese hergestellt. Die Arbeit, die am 30. Juli 2025 in Nature veröffentlicht wurde, ist ein entscheidender Schritt zur Bestätigung jahrzehntelanger theoretischer Vorhersagen über hexagonale Kohlenstoffgitter und zur Erforschung möglicher industrieller Anwendungen.

Wissenschaftlicher Hintergrund: Was unterscheidet Lonsdaleit vom gewöhnlichen Diamanten

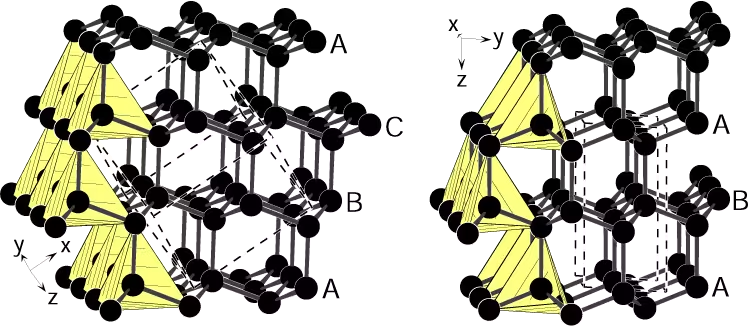

Diamant ist aufgrund seiner tetraedrisch gebundenen sp3‑Kohlenstoffatome das bekannteste natürlich vorkommende ultraharte Material. In der konventionellen kubischen (flächenzentrierten kubischen) Diamantstruktur stapeln sich diese Tetraeder in drei wiederkehrenden Lagen, bezeichnet A, B und C. Dieses dreilagige ABC‑Stapelmuster verleiht dem kubischen Diamanten seine charakteristischen mechanischen und elektronischen Eigenschaften.

Im Gegensatz dazu besitzt Lonsdaleit eine hexagonale Kristallsymmetrie, die sich aus nur zwei wiederkehrenden Lagen ergibt, bezeichnet A und B, die in einer AB‑Sequenz gestapelt sind. Der Unterschied ist subtil: Einige Kohlenstoff‑Kohlenstoff‑Bindungslängen werden minimal kürzer, andere minimal länger als im kubischen Diamant. Kristallographen sagten voraus, dass diese hexagonale Anordnung Steifigkeit und Härte erhöhen könnte; theoretische Modelle deuten auf eine Härtezunahme von grob 50–60 % gegenüber kubischem Diamant hin. Frühere, kleine und verunreinigte Körner, die in Fragmenten des Canyon‑Diablo‑Meteoriten in den 1960er Jahren tentativ als Lonsdaleit identifiziert wurden, waren durch Graphit, kubischen Diamant und amorphen Kohlenstoff kontaminiert, sodass die Existenz reinen hexagonalen Diamants über Jahrzehnte umstritten blieb.

Ein Diagramm, das die strukturellen Unterschiede zwischen kubischem Diamant (links) und Meteoriten‑Diamant (rechts) zeigt. (Bildnachweis: Ralf Riedel)

Versuchsdetails: Wie die Forschenden eine Einschlagsumgebung im Labor nachstellten

Inspiriert von lonsdaleitähnlichen Körnern im Canyon‑Diablo‑Meteoriten entwarfen Wenge Yang und Kollegen am Center for High Pressure Science and Technology Advanced Research (HPSTAR) in Peking ein Experiment, um die extremen Drücke und Temperaturen von Meteoriteneinschlägen zu simulieren. Das Team startete mit hochreinem Graphit als Kohlenstoffausgangsstoff und nutzte eine Diamantambosszelle (DAC), um statische Drücke in der Größenordnung von einigen zehn Gigapascal anzulegen.

Syntheseparameter und Protokoll

- Druck: ungefähr 20 GPa (etwa 200.000 Atmosphären), ausreichend, damit benachbarte Kohlenstofflagen gegeneinander gleiten und neu binden.

- Erwärmung: Ein eng fokussierter Laser lieferte lokale Erwärmung oberhalb von 1400 °C, um die atomare Umlagerung zu aktivieren, ohne Schmelzen zu verursachen.

- Kinetik: langsame, kontrollierte Kompression und sorgfältige, graduelle Dekompression, um das hexagonale Stapelmuster zu fixieren und eine Rückverwandlung zu Graphit zu vermeiden.

„Bei Drücken um 20 GPa (200.000 Atmosphären) werden die flachen Kohlenstofflagen des Graphits gezwungen, gegeneinander zu gleiten und sich mit benachbarten Lagen zu verbinden, wodurch ein gewelltes Kohlenstoff‑Honigwabenmuster entsteht, das für hexagonalen Diamant charakteristisch ist“, sagte Yang in einer Mitteilung an die Presse. „Lasererwärmung oberhalb von 1400 °C erleichtert diesen Übergang.“ Die Lasererwärmung und die langsame Druckentlastung waren entscheidend: Ein zu schnelles Absenken des Drucks oder unzureichende thermische Kontrolle würde das Material zurück zu Graphit oder zu einer Mischphase verschiedener Kohlenstoffformen führen.

Die Forschung wurde von einem Fragment des Canyon‑Diablo‑Meteoriten inspiriert, das Lonsdaleit enthielt und das wahrscheinlich durch die während des Aufpralls auf die Erde auftretenden hohen Drücke und Temperaturen entstand. (Bildnachweis: By Geoffrey Notkin, Aerolite Meteorites of TucsonOriginal uploader was Geoking42 at en.wikipedia - Transferred from en.wikipedia(Original text : Self-made. Image created by Geoffrey Notkin, Aerolite Meteorites [1]), CC BY-SA 2.5, Link)

Charakterisierung und Hauptergebnisse

Nach der Synthese nutzte das Team hochauflösende Elektronenmikroskopie, Röntgenkristallographie und Beugungsanalysen, um die atomare Struktur zu untersuchen. Transmissionselektronenmikroskop‑(TEM)‑Bilder zeigten eine AB‑Lagestapelung, die mit hexagonaler Symmetrie übereinstimmt. Röntgenkristallographische Muster passten zum erwarteten hexagonalen Gitter von Lonsdaleit und bestätigten, dass die Scheiben echte hexagonale Diamantdomänen enthielten.

Obwohl die Scheiben klein waren und nicht frei von Einschlüssen kubischen Diamants, liefern die Beobachtungen klare strukturelle Belege dafür, dass hexagonaler Diamant im Labor unter gut kontrollierten Bedingungen hergestellt werden kann. Härteprüfungen erfordern größere, fehlerfreie Proben als die in diesem ersten Nachweis erzeugten, weshalb die Autoren keinen endgültigen Härtewert für ihre Proben angaben. Sie konnten jedoch in begrenzten Bewertungen zeigen, dass das neue Material mindestens so hart ist wie gewöhnlicher Diamant.

„Das ist ein guter erster Nachweis“, sagte Soumen Mandal, ein Physiker an der Universität Cardiff, der Diamantanwendungen untersucht, in einem unabhängigen Kommentar. „Jetzt brauchen wir reine Kristalle und mehr Material, um seine physikalischen und mechanischen Eigenschaften, thermische und elektrische Eigenschaften — all das — zu erforschen.“

Auswirkungen für Industrie und Forschung

Falls größere, hochreine Lonsdaleitkristalle zuverlässig hergestellt werden können, hat das Material das Potenzial, kubischen Diamant in mehreren Technologiebereichen zu übertreffen, aufgrund seiner vorhergesagten höheren Härte und möglicherweise unterschiedlichen thermischen und elektronischen Eigenschaften. Wichtige potenzielle Anwendungen sind:

- Industrielle Schleifmittel und Bohrspitzen für Bergbau sowie Öl‑ und Gasindustrie, wo erhöhte Härte direkt zu längerer Standzeit und besserer Leistung von Werkzeugen führt.

- Werkzeuge für präzises Bearbeiten und Schneiden, die extreme Verschleißfestigkeit erfordern.

- Leistungsstarke Wide‑Bandgap‑Elektronik und Wärmemanagementsysteme, die die außergewöhnliche Wärmeleitfähigkeit von Diamant nutzen; hexagonaler Diamant könnte komplementäre Vorteile in der elektronischen Bandstruktur bieten.

- Quanten–Technologien und Sensoren: Diamant beherbergt bereits Stickstoff‑Vakanzen und andere defektbasierte Quantensysteme; neue Gitter‑Symmetrien könnten neue Möglichkeiten für gezielt designte Quanten‑Defekte eröffnen.

Das HPSTAR‑Team schätzt, dass eine praktische industrielle Nutzung noch ein Jahrzehnt entfernt sein könnte, da die Probenvergrößerung, die Reduzierung von Verunreinigungen und die umfassende Charakterisierung mechanischer, thermischer und elektrischer Eigenschaften erforderlich sind.

Experteneinschätzung

Dr. Elena Park, Materialwissenschaftlerin (fiktional), kommentiert: „Dies ist ein wichtiger experimenteller Meilenstein. Die Herausforderung liegt nun in Skalierung und Reinheit. Isolierte AB‑Staplungen über Millimeter‑Skalendomänen ohne kubische Kontamination zu erzeugen, erfordert Verfeinerungen der Druckpfade, Heizprofile und Kontrolle des Ausgangsmaterials. Werden diese Hürden überwunden, könnte der ingenieurtechnische Nutzen für Schneidwerkzeuge und thermische Bauteile erheblich sein.“

Dr. Marcus Olufemi, ein fiktionaler angewandter Physiker, ergänzt: „Wir sollten auch die Defektchemie im hexagonalen Diamant untersuchen. Defekte bestimmen nicht nur die mechanische Festigkeit, sondern auch elektronische und optische Eigenschaften. Eine neue Gitter‑Symmetrie bedeutet neues Defektverhalten — das sich für spezifische Anwendungen in Photonik oder Quanten‑Sensorik gezielt nutzen lässt.“

Nächste Schritte für die Forschung

Um vom laborexperimentellen Nachweis zur nutzbaren Materialplattform zu gelangen, müssen Forschende und Industriepartner mehrere Prioritäten angehen:

- Skalierung der Produktion: Entwicklung von Methoden zur Synthese größerer, kontinuierlicher Lonsdaleitkristalle, sei es durch statische Kompression, Schocktechniken oder neuartige chemische Wege.

- Reinheitskontrolle: Eliminierung von Resten kubischen Diamants, Graphit und amorphem Kohlenstoff, um zuverlässige mechanische Tests und Gerätefertigung zu ermöglichen.

- Umfassende Eigenschaftskartierung: Messung von Härte (Vickers, Knoop, Nanoindentation), Bruchzähigkeit, Wärmeleitfähigkeit, elektronischer Bandlücke und Defektverhalten über verschiedene Probenqualitäten und Orientierungen hinweg.

- Wirtschaftliche und ökologische Bewertung: Analyse, ob die Energie- und Gerätekosten für die großskalige Produktion von hexagonalem Diamant für die Zielanwendungen gerechtfertigt sind.

Fazit

Die Laborsynthese von Lonsdaleit‑Scheiben stellt eine bedeutende experimentelle Bestätigung eines Materials dar, das Wissenschaftler lange isolieren und untersuchen wollten. Durch die Nachbildung von einschlagsähnlichen Drücken und Temperaturen mit einer Diamantambosszelle und gezielter Lasererwärmung erzeugten Forschende hexagonal gestapelte Kohlenstoffdomänen und bestätigten deren Struktur mittels Elektronenmikroskopie und Röntgenkristallographie. Obwohl die Proben klein und teilweise verunreinigt sind, öffnen die Ergebnisse den Weg, ein theoretisch bis zu 50–60 % härteres Material als kubischer Diamant zu testen. Die Erzwingung größerer, reinerer Kristalle ist die nächste klare Herausforderung; gelingt dies, könnte hexagonaler Diamant in den nächsten zehn Jahren Branchen von der industriellen Fertigung bis hin zur Elektronik und Quantentechnologie nachhaltig verändern.

Quelle: livescience

Kommentar hinterlassen