5 Minuten

Neuer, darmgezielter Ansatz zur Gewichtsreduktion

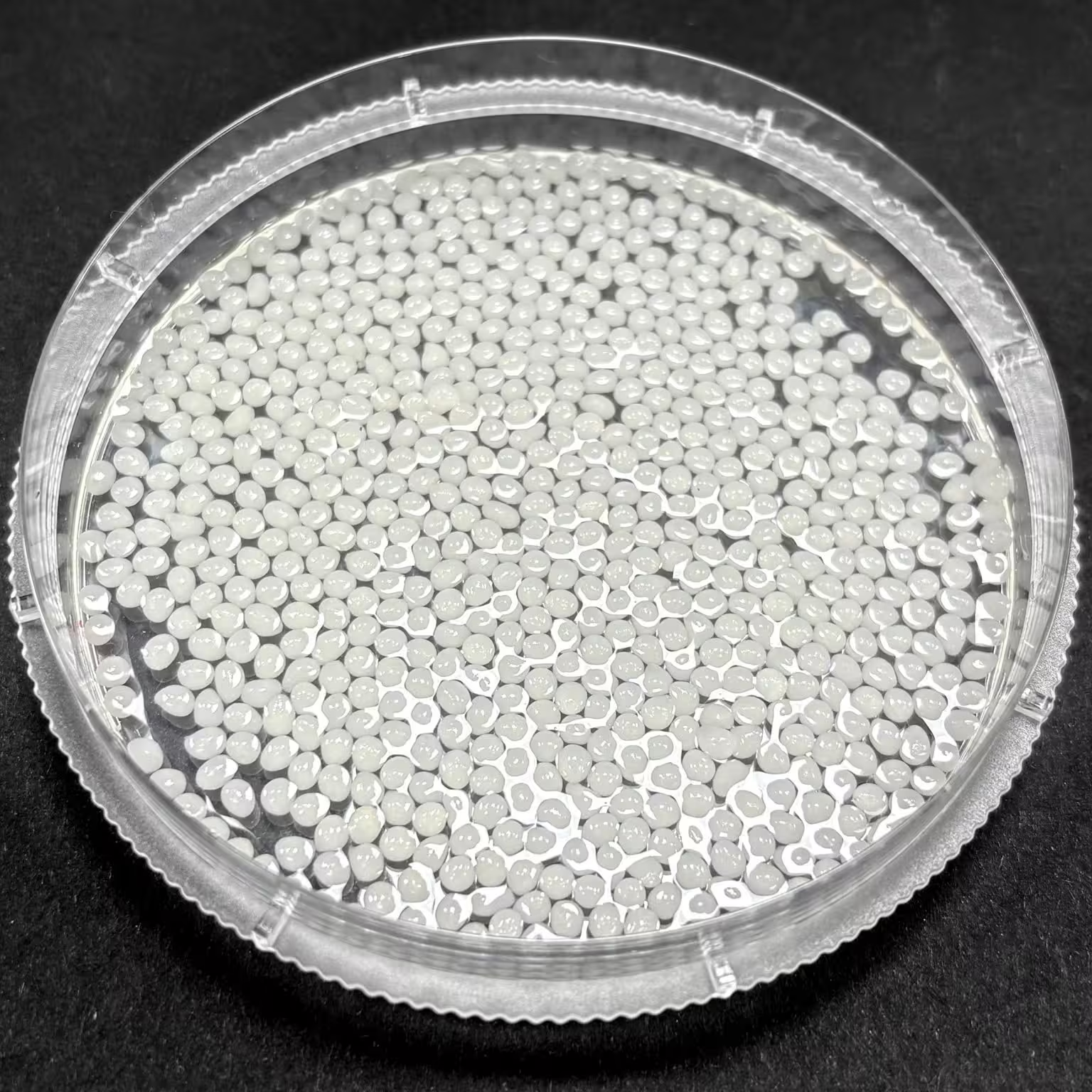

Gängige Maßnahmen zur Gewichtsreduktion wie bariatrische Chirurgie oder systemisch wirkende Medikamente können zwar deutliche Effekte erzielen, gehen aber oft mit erheblichen Risiken oder Nebenwirkungen einher. Forscher der Sichuan-Universität prüfen eine Alternative: essbare, pflanzenbasierte Mikrokügelchen, die im Verdauungstrakt an Nahrungsfette binden und deren Aufnahme verhindern sollen. Diese Mikrokügelchen, aufgebaut aus Grüntee-Polyphenolen, Vitamin E und einem aus Meeresalgen gewonnenen Polymer, wirken im Darm statt systemisch und bieten damit eine potenziell schonendere Anti-Adipositas-Strategie.

Die leitende Doktorandin Yue Wu wird die Ergebnisse des Teams auf dem ACS Fall 2025 Digital Meeting vorstellen. „Gewichtsverlust kann einigen Menschen helfen, langfristige Gesundheitsprobleme wie Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu vermeiden“, sagt Wu. „Unsere Mikrokügelchen wirken direkt im Darm, um die Fettaufnahme auf eine nichtinvasive und schonende Weise zu blockieren.“

Wie die Mikrokügelchen aufgebaut sind und wie sie wirken

Die Mikrokügelchen entstehen durch chemische Interaktionen zwischen Polyphenolen aus grünem Tee und Vitamin-E-Verbindungen, die einen fettbindenden Kern bilden. Diese Bestandteile bilden molekulare Verbindungen — hydrophobe Wechselwirkungen und nichtkovalente Bindungen —, die an Lipidtröpfchen und teilweise verdauten Fetten im Darm anhaften. Um den Kern beim Durchgang durch den sauren Magen zu schützen, sind die Kügelchen mit einem natürlichen Polymer aus Meeresalgen überzogen. Die Beschichtung ist säureempfindlich: Sie quillt oder ändert ihre Konformation im Magen-pH und setzt den aktiven, fettbindenden Kern dann im Dünndarm frei, wo die Fettaufnahme normalerweise stattfindet.

Wissenschaftlicher Kontext und Wirkmechanismus

Polyphenole sind eine Klasse pflanzlicher Moleküle mit mehreren phenolischen Ringen; sie können stabile Komplexe mit Lipiden und anderen organischen Molekülen bilden. Vitamin E (Tocopherole/Tocotrienole) ist lipidlöslich und trägt zur Stabilisierung hydrophober Verbünde bei. Das Algenpolymer — vermutlich ein Alginat oder ein ähnliches Polysaccharid — dient als biokompatible magensaftresistente Beschichtung, die Magensäure widersteht, aber im Darm Aktivität zulässt. Indem die Kügelchen Fette im Darmlumen binden, verringern sie die Menge an diätetischem Lipid, die Enterozyten zur Aufnahme zur Verfügung steht, und reduzieren so die kalorische Aufnahme, ohne die Verdauungsenzyme direkt zu verändern.

Präklinische Evidenz: Rattenstudie und zentrale Ergebnisse

Das Team testete die Kügelchen in einer kontrollierten 30-tägigen Studie an Ratten. Drei Gruppen (je acht Ratten) erhielten entweder eine normale Diät (10 % der Kalorien aus Fett), eine fettreiche Diät (60 % der Kalorien aus Fett) oder dieselbe fettreiche Diät, ergänzt mit Mikrokügelchen. Zu den wichtigsten Endpunkten gehörten Körpergewicht, Lebergesundheitsmarker, Messungen des Fettgewebes und Fettgehalt im Kot.

Die Ergebnisse zeigten, dass Ratten, die bei fettreicher Ernährung die Mikrokügelchen erhielten, innerhalb von 30 Tagen etwa 17 % des Körpergewichts verloren, während Ratten mit fettreicher Ernährung ohne Mikrokügelchen keine Gewichtsabnahme zeigten. Die mikrokügelchenbehandelte Gruppe wies zudem eine geringere Ansammlung von Fettgewebe und weniger Leberschäden in Histologie und biochemischen Markern im Vergleich zu unbehandelten Tieren der fettreichen Gruppe auf. Stuhlanalysen zeigten eine erhöhte Fettsekretion bei den mit Mikrokügelchen behandelten Ratten, ohne offensichtliche gesundheitliche Nachteile durch das vermehrt lumenale Fett. Im parallelen Vergleich erlebten Ratten, die Orlistat erhielten — einen Enzyminhibitor, der die Fettverdauung reduziert — gastrointestinal bedingte Nebenwirkungen, die in der Mikrokügelchen-Gruppe nicht beobachtet wurden.

Hinweise zum Studiendesign

Die Experimente verwendeten lebensmitteltaugliche Inhaltsstoffe und konzentrierten sich auf kurzzeitige metabolische und Sicherheitsendpunkte; größere und längerfristige Studien sind erforderlich, um chronische Sicherheit, Aufnahme fettlöslicher Mikronährstoffe und metabolische Folgen zu bewerten.

Übersetzung, Herstellung und frühe Humanstudien

Forscher arbeiten mit einem Biotechnologieunternehmen zusammen, um die Herstellung zu skalieren. „Alle Inhaltsstoffe sind lebensmitteltauglich und von der FDA zugelassen, und ihre Produktion lässt sich leicht hochskalieren“, sagt Yunxiang He, außerordentlicher Professor an der Sichuan-Universität und Co-Autor der Präsentation. Praktische Anwendungsformen könnten eine konfektähnliche Darreichung (kleine, tapioka- oder boba-große Kügelchen) umfassen, die nahezu geschmacksneutral sind und in Getränke oder Desserts eingemischt werden können.

Eine von Forschern initiierte Erst-in-Mensch-Studie läuft in Zusammenarbeit mit dem West China Hospital der Sichuan-Universität. Die Studie hat bislang 26 Teilnehmer rekrutiert; die Forschenden erwarten vorläufige Daten zur Verträglichkeit und Sicherheit beim Menschen innerhalb von etwa einem Jahr. Diese frühen Humanbefunde werden entscheidend sein, um Wirksamkeit, optimale Dosierung, Auswirkungen auf die Aufnahme fettlöslicher Vitamine und mögliche gastrointestinale Effekte beim Menschen zu beurteilen.

Expertinnenmeinung Dr. Maria Alvarez, klinische Ernährungsforscherin (fiktional, illustrativ), bemerkt: „Ein darmgezielter, nicht absorbierter Ansatz könnte Lebensstilmaßnahmen und bestehende Therapien ergänzen. Die zentralen Fragen betreffen die Langzeitsicherheit, Auswirkungen auf die Aufnahme fettlöslicher Nährstoffe und die reale Adhärenz, wenn die Kügelchen als Teil von Mahlzeiten konsumiert werden.“

Fazit

Pflanzenbasierte Mikrokügelchen aus Grüntee-Polyphenolen, Vitamin E und einem aus Meeresalgen gewonnenen Polymer stellen eine vielversprechende, darmgezielte Strategie zur Reduktion der Nahrungsfettaufnahme dar. Präklinische Rattendaten zeigen signifikante Gewichtsreduktion, erhöhte Fettexkretion im Stuhl und verbesserte Lebermarker ohne die gastrointestinalen Nebenwirkungen, die bei Orlistat beobachtet wurden. Frühe Humanstudien laufen, um Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit zu bewerten. Sollten sich die Ergebnisse bestätigen, könnte dieser essbare „Fett-Schwamm“-Ansatz eine skalierbare, in Lebensmittel integrierbare Alternative zu invasiven Eingriffen und systemisch wirkenden Fettblockern bieten — eine gründliche klinische und regulatorische Prüfung ist jedoch vor einer Anwendung in der Klinik unerlässlich.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen