5 Minuten

Fast zwei Jahrhunderte lang erklärten Lehrbücher die Glätte von Eis damit, dass es durch Druck oder Reibung schmilzt. Eine neue Studie der Universität des Saarlandes, geleitet von Professor Martin Müser mit den Kollegen Achraf Atila und Sergey Sukhomlinov, stellt dieses langjährige Bild in Frage. Ihre Simulationen deuten darauf hin, dass die dünne, schmierende Schicht, die an der Eisoberfläche entsteht, vor allem durch Wechselwirkungen zwischen molekularen Dipolen an der Kontaktfläche entsteht – etwa den Molekülen in einer Schuhsohle oder der Unterseite eines Skis – und nicht primär durch die durch Druck oder Reibung erzeugte Wärme.

Die Arbeit des Teams überarbeitet eine Idee, die vor fast 200 Jahren von James Thomson (Bruder von Lord Kelvin) vorgeschlagen wurde; Thomson nahm an, Druck, Reibung und Temperatur seien die treibenden Faktoren der Oberflächenschmelze. Stattdessen zeigen die Forschenden, dass elektrostatische Dipol‑Dipol‑Kräfte das geordnete Kristallgitter an der Eisoberfläche stören, Unordnung erzeugen und eine flüssigkeitsähnliche Schicht bilden – selbst unter Bedingungen, bei denen nach traditioneller Auffassung kein Schmelzen auftreten sollte.

Die Physik der Dipole und der Eisoberfläche

Was ist ein Dipol?

Ein molekularer Dipol entsteht, wenn ein Molekül Bereiche mit teilweiser positiver und negativer Ladung aufweist, wodurch eine gerichtete Polarität entsteht. Wassermoleküle (H2O) sind polar: Unter 0 °C ordnen sie sich zu einem stark geordneten Kristallgitter, das festes Eis definiert. Wenn ein anderes Material mit diesem Gitter in Kontakt kommt, wechselwirkt die Orientierung seiner Oberflächen‑Dipole mit den Dipolen des Eises.

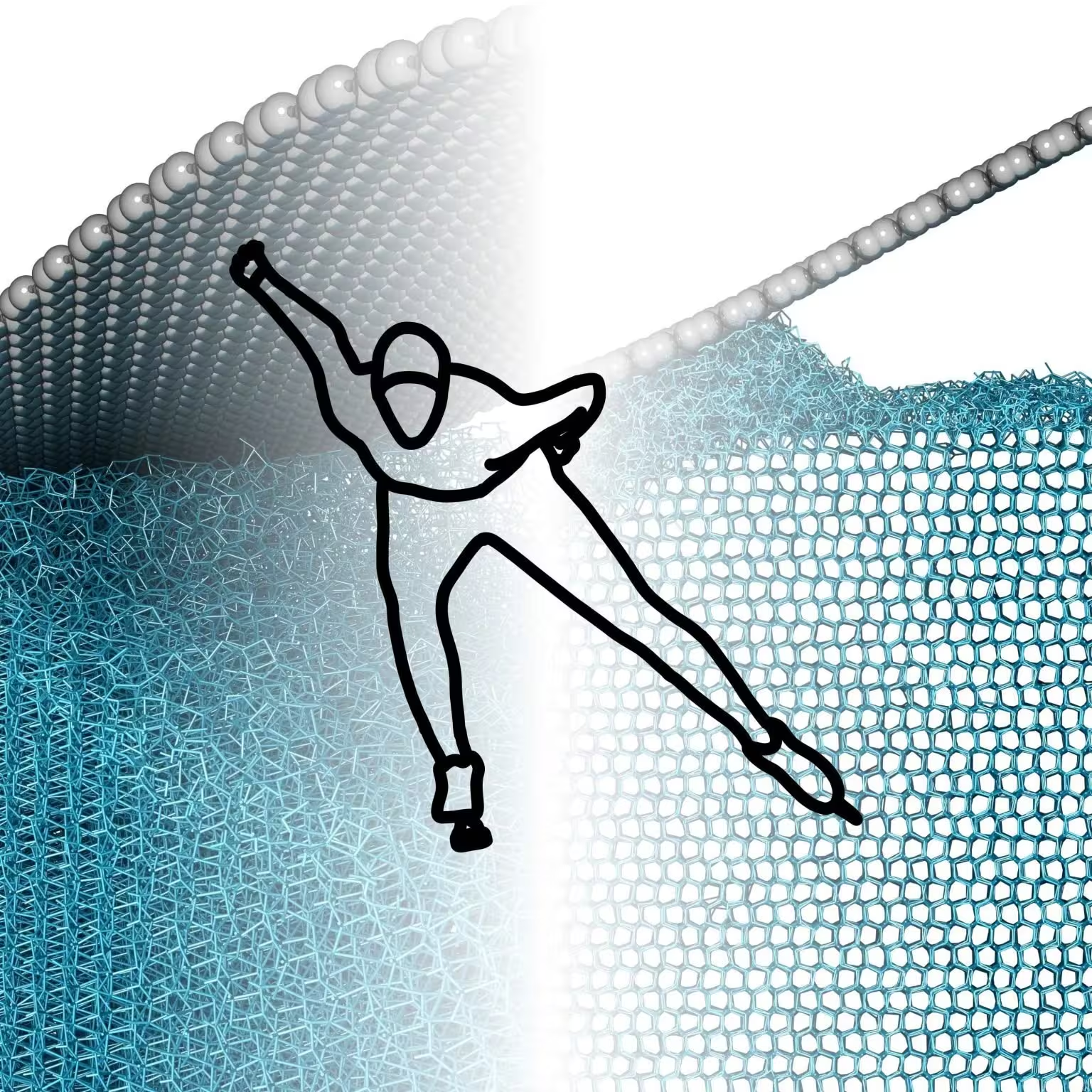

Die Illustration zeigt, was an der Eisoberfläche passiert, wenn ein anderes Objekt, wie Ski, Schlittschuhe oder Schuhsohlen, mit ihr in Kontakt kommt: Die zuvor geordnete Kristallstruktur der Wassermoleküle wird plötzlich gestört. Quelle: AG Mueser

Den Saarbrücker Simulationen zufolge können diese Dipol‑Dipol‑Wechselwirkungen in drei Dimensionen „frustriert" werden – ein physikalischer Begriff für den Fall, dass konkurrierende Orientierungskräfte ein System daran hindern, einen einzigen energiearmen geordneten Zustand einzunehmen. An der Eis‑Kontakt‑Grenzfläche destabilisiert diese Frustration die kristalline Anordnung und erzeugt eine amorphe, ungeordnete Schicht, die sich wie eine viskose Flüssigkeit verhält. Wichtig ist: Die Simulationen zeigen, dass dieser Prozess keine erhebliche Erwärmung durch Reibung oder druckinduziertes Schmelzen benötigt: Die elektrostatischen Wechselwirkungen allein reichen aus, um den schmierenden Film zu erzeugen.

Wesentliche Ergebnisse, Verhalten bei niedrigen Temperaturen und Implikationen

Eine auffällige Konsequenz widerspricht einer weiteren verbreiteten Annahme: Dass sich bei extrem niedrigen Temperaturen (zum Beispiel deutlich unter −40 °C) kein schmierender Film bilden könne. Müser und Kollegen berichten, dass die dipolgetriebene Unordnung auch bei sehr niedrigen Temperaturen bestehen bleibt. Während der Grenzflächenfilm mit abnehmender Temperatur zunehmend viskoser wird – in extremer Kälte annähernd honigartig –, bleibt die Schicht vorhanden. Praktisch bedeutet das, dass eine gewisse Grenzflächenmobilität über einen größeren Temperaturbereich besteht als bisher angenommen, wenngleich die mechanischen Folgen (zum Beispiel wie leicht jemand ausrutscht oder wie gut Ski gleiten) von der Viskosität des Films abhängen.

Die Entdeckung ist für die Oberflächenwissenschaft, die Tribologie (die Lehre von Reibung und Schmierung), die Sicherheit im Winter und die Materialtechnik von großer Bedeutung. Wenn Dipolorientierung und Oberflächenchemie die Grenzflächenschmelze steuern, könnten Sohlen, Schlittschuh‑ oder Skiunterseiten mit gezielten Dipoleigenschaften gestaltet werden, um das Rutschrisiko oder die Performance zu beeinflussen. Ebenso könnte dieser Mechanismus die Entwicklung von Anti‑Eis‑Beschichtungen und kryogenen Oberflächenbehandlungen informieren, bei denen die Kontrolle von Grenzflächenunordnung entscheidend ist.

Experteneinsicht

Dr. Elena Park, Materialwissenschaftlerin und Wissenschaftskommunikatorin, University of Cambridge: "Diese Studie stellt ein vertrautes Phänomen neu dar, indem sie die ursächliche Erklärung auf molekulare Elektrostatik herunterbricht. Sie eröffnet eine praktische Möglichkeit: Wenn die Dipolausrichtung an der Grenzfläche die Fluidität bestimmt, können Ingenieure die Oberflächenpolarität gezielt ansteuern, um die Bildung dünner Filme zu unterdrücken oder zu fördern. Das könnte alles beeinflussen, von sichererem Schuhwerk bis zu optimiertem Winter‑Sport‑Equipment."

Die Saarbrücker Forschung nutzte fortgeschrittene atomistische Computersimulationen, um Dipol‑Dipol‑Wechselwirkungen auf Nanometerskala zu erfassen – Bereiche, die experimentell nur schwer zugänglich sind. Der rechnerische Ansatz des Teams liefert testbare Vorhersagen: So sollte sich zum Beispiel durch Variation der Polarität oder der Dipolorientierung eines Kontaktmaterials vorhersehbar die Dicke und Viskosität des Grenzflächenfilms ändern.

Fazit

Die lange vertretene Ansicht, Druck und Reibung allein machten Eis rutschig, ist unvollständig. Die Simulationen der Universität des Saarlandes zeigen, dass Dipolwechselwirkungen auf molekularer Skala die Eisoberfläche destabilisieren und selbst bei sehr niedrigen Temperaturen einen schmierenden Film erzeugen können. Dieser Perspektivwechsel hat wissenschaftliche und praktische Folgen: Er verlangt eine Neubewertung in Lehrbüchern, schlägt neue experimentelle Tests in der Kryophysik und Tribologie vor und weist den Weg zu gezielt gestalteten Oberflächen, die Rutschverhalten durch Steuerung von Dipolen beeinflussen, statt sich allein auf thermische oder mechanische Faktoren zu verlassen. Wenn Experimentalwissenschaftler und Materialforscher diese Ergebnisse weiterverfolgen, dürfte die Entdeckung unser Verständnis kalter Oberflächenphysik verfeinern und neue Ansätze für Sicherheit und Leistung auf Eis ermöglichen.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen