5 Minuten

Im vergangenen Jahrhundert verzeichneten viele einkommensstarke Länder einen dramatischen Anstieg der durchschnittlichen Lebenserwartung. Eine neue internationale Analyse zeigt jedoch, dass diese Gewinne bereits an Fahrt verloren haben: Zwar wird die Lebenserwartung in entwickelten Staaten weiter steigen, doch die Verbesserungsrate beträgt nur noch etwa die Hälfte dessen, was sie im frühen 20. Jahrhundert war. Diese Entwicklung macht es unwahrscheinlich, dass neuere Geburtenjahrgänge ohne bedeutende medizinische Durchbrüche im Durchschnitt 100 Jahre alt werden.

Umfang und Methoden der Studie

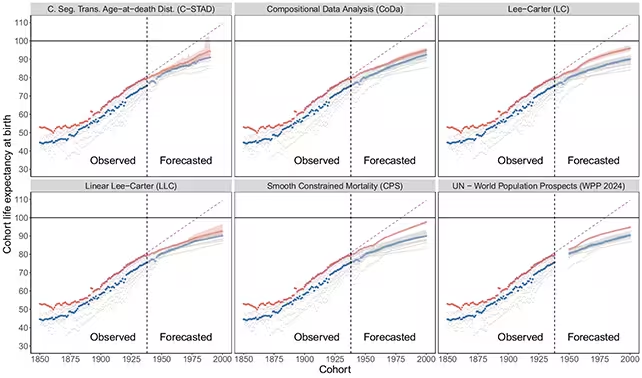

Die Untersuchung fasste historische Bevölkerungsdaten von 23 einkommensstarken, niedrigsterblichen Ländern zusammen und wandte sechs verschiedene Prognosemodelle an, um die künftige Langlebigkeit für Kohorten zu projizieren, die überwiegend zwischen 1939 und 2000 geboren wurden. Durch die Kombination empirischer demografischer Daten mit mehreren statistischen Ansätzen verringerten die Forschenden modellabhängige Verzerrungen und schätzten generationelle Verbesserungen der Lebenserwartung über das 20. Jahrhundert hinweg.

Wichtiges Ergebnis: Für Kohorten, die nach den späten 1930er Jahren geboren wurden, zeigen sich deutlich kleinere generationenspezifische Zuwächse in der durchschnittlichen Lebenserwartung als bei früheren Jahrgängen. Die Analyse berichtet für Personen, die von 1900 bis 1938 geboren wurden, im Schnitt etwa 5,5 Monate Zuwachs pro Generation, verglichen mit nur 2,5–3,5 Monaten pro Generation für jene, die zwischen 1939 und 2000 geboren wurden.

Warum der Fortschritt sich verlangsamt hat

Die Forschenden führen die Verlangsamung weitgehend auf abnehmende Erträge bei Verbesserungen der Überlebensraten von Säuglingen und Kleinkindern zurück. Ein Großteil des Anstiegs der Lebenserwartung im 20. Jahrhundert beruht auf drastischen Rückgängen der Kindersterblichkeit durch Impfungen, Antibiotika, sicherere Geburtshilfe und bessere sanitäre Einrichtungen. In vielen reichen Ländern sind diese Gewinne inzwischen weitgehend realisiert, sodass von denselben Ursachen kaum noch schnelle zusätzliche Zuwächse zu erwarten sind.

Gleichzeitig stoßen Verbesserungen im Erwachsenenüberleben nun auf andere biologische und soziale Grenzen: Chronische Krankheiten, Lebensstilfaktoren, Umweltbelastungen und komplexe altersbedingte Erkrankungen wie Demenz stellen härtere Herausforderungen dar als die infektiösen Bedrohungen der frühen Lebensjahre vor einem Jahrhundert. Wie Héctor Pifarré i Arolas (University of Wisconsin–Madison) feststellte, werden ohne wesentliche Durchbrüche, die die menschliche Lebensspanne direkt verlängern, selbst große Verbesserungen im Erwachsenenalter kaum das Tempo der frühen 1900er Jahre wiederherstellen.

Auswirkungen auf Politik und Planung

Langsamere Zuwächse der Lebenserwartung haben praktische Konsequenzen. Regierungen, Pensionsfonds und Gesundheitssysteme richten ihre langfristige Budgetplanung und Infrastruktur an demografischen Projektionen aus. Die Erwartung kontinuierlich schneller Zuwächse bei der Lebenserwartung könnte zu unterfinanzierten Rentensystemen oder unzureichender Kapazität in der Altenpflege führen. Auf individueller Ebene beeinflussen realistischere Erwartungen an die voraussichtliche Lebenserwartung Rentenplanung, Versicherungen und persönliche Gesundheitsinvestitionen.

Die Studie betont außerdem geografische und sozioökonomische Unterschiede: globale Durchschnitte verschleiern Disparitäten, und die Lebenserwartung bleibt empfindlich gegenüber Gesundheitspolitik, sozioökonomischen Bedingungen und dem Zugang zu medizinischer Versorgung. Lebensstilfaktoren—Bewegung, Ernährung, Rauchen, Belastung durch Umweltverschmutzung und sogar die Nähe zu Küstengebieten—beeinflussen weiterhin individuelle Ergebnisse und sind Bereiche, in denen politische Maßnahmen und Verhaltensänderungen noch bedeutende Verbesserungen erzielen können.

Forschungslücken und künftige Richtungen

Die Autorinnen und Autoren betonen, dass ihre Projektionen keinen beispiellosen medizinischen Durchbruch unterstellen. Fortschritte wie wirksame Anti-Aging-Therapien, weit verbreitete Gentherapien oder größere Innovationen in der Prävention chronischer Krankheiten könnten die Entwicklungen verändern. Die Studie zeigt daher auf, wo Forschung und Investitionen in Gesundheitssysteme besonders wirkungsvoll sein könnten, insbesondere bei der Bekämpfung altersbedingter Erkrankungen und der Ausweitung des Zugangs zu bewährter Prävention.

Expertenmeinung

Dr. Elena Ruiz, fiktive Wissenschaftlerin im Bereich Bevölkerungs- und Gesundheitsforschung: "Diese Studie richtet den Blick wieder auf die Bereiche, in denen historisch die leichtesten Gewinne erzielt wurden – den Schutz von Säuglingen und Kleinkindern. Die Grenze der weiteren Verbesserungen liegt nun in höheren Altersgruppen, was andere Instrumente erfordert: integrierte Versorgungsmodelle für chronische Krankheiten, Präzisionsmedizin und Sozialpolitik, die Ungleichheit verringert. Langsamere bevölkerungsweite Zuwächse bedeuten nicht, dass individuelle Lebenserwartung nicht steigen kann; sie bedeuten, dass die leicht erreichbaren Erfolge aufgebraucht sind und neue Strategien nötig sind."

Fazit

Der beispiellose Anstieg der Lebenserwartung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts – maßgeblich getrieben durch Rückgänge der Kindersterblichkeit – wird in reichen Ländern voraussichtlich nicht so bald wiederholt. Zwar sollten die mittleren Lebensdauern weiterhin moderat steigen, doch wird die Rate deutlich niedriger sein als in früheren Generationen. Dieser Wandel hat unmittelbare Folgen für Gesundheitspolitik, Planung im Gesundheitswesen und individuelle Rentenstrategien und unterstreicht die Bedeutung gezielter Forschung zu altersbedingten Erkrankungen sowie eines gerechten Zugangs zu medizinischen Fortschritten.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen