5 Minuten

Forscher haben in der Darmwand einen zuvor unentdeckten Immunweg identifiziert, der lebensbedrohliche Reaktionen bei Nahrungsmittelallergien antreibt. Statt des bekannten Mediators Histamin scheint eine Klasse von Lipid‑Botenstoffen, die als Zysteinyl‑Leukotriene bezeichnet werden, schwere gastrointestinale Anaphylaxien zu befeuern. Die Entdeckung — geleitet von Teams der Arizona State University in Zusammenarbeit mit Yale und weiteren Partnern und veröffentlicht in Science — deutet darauf hin, dass bereits etablierte Asthma‑Medikamente potenziell dazu genutzt werden könnten, nahrungsmittelbedingte anaphylaktische Episoden zu verhindern oder abzuschwächen.

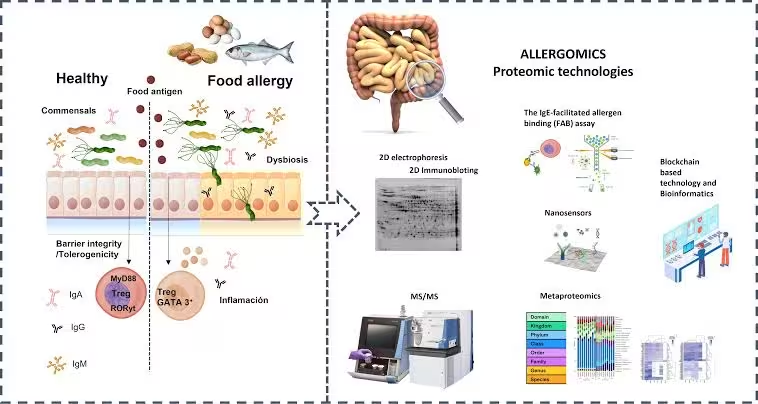

Wissenschaftlicher Hintergrund: Mastzellen, IgE und chemische Mediatoren

Nahrungsmittelallergie entsteht, wenn das Immunsystem ein Nahrungsprotein fälschlich als Gefahr einstuft. Wichtige Akteure sind Mastzellen, eine Immunzellart, die mit vorgeformten und neu synthetisierten Mediatoren gefüllt ist. Erkennen Mastzellen Allergene, die an Immunglobulin E (IgE) gebunden sind, aktivieren sie sich und schütten Verbindungen aus, die Gefäßtonus, Schleimproduktion und glatte Muskelkontraktion verändern. Bei systemischen Reaktionen oder injizierten Allergenen dominiert Histamin als Mediator, und Antihistaminika können teilweise wirksam sein.

Im Darm existieren jedoch spezifische Mastzellpopulationen, die sich anders verhalten. Die neue Forschung zeigt, dass Darmmastzellen Signale von benachbarten Epithelzellen erhalten, die sie darauf programmieren, vermehrt Leukotriene zu produzieren — potente entzündliche Lipide, die Atemwege verengen, Gefäßpermeabilität erhöhen und Entzündungen verstärken. Da Leukotriene bereits in der Asthmaphysiologie eine Rolle spielen, verbindet dieser Befund Mechanismen zwischen Atemwegs‑ und gastrointestinalen Allergien.

Studienaufbau und zentrale Befunde

Die Forschenden kombinierten genetische, zelluläre und pharmakologische Ansätze in präklinischen Modellen, um allergische Reaktionen nach Aufnahme über den Mund mit solchen nach Injektion zu vergleichen. Sie stellten fest, dass nach oraler Exposition Darmmastzellen relativ wenig Histamin, dafür aber erhöhte Mengen an Zysteinyl‑Leukotrienen produzierten. Detaillierte transkriptionelle und biochemische Analysen zeigten, dass Darmmastzellen einen eigenen Subtyp bilden, der für die Leukotrien‑Biosynthese vorprogrammiert ist.

Um Kausalität zu testen, verwendete das Team Zileuton — einen von der FDA zugelassenen 5‑Lipoxygenase‑Inhibitor, der bei bestimmten Asthmapatienten verordnet wird —, um die Leukotrien‑Synthese zu blockieren. Zileuton reduzierte klinische Zeichen nahrungsmittelgetriebener Anaphylaxie und verhinderte in den Modellen die charakteristische Hypothermie. Wichtig war, dass das Medikament Reaktionen, die durch direkt in den Blutkreislauf injizierte Allergene ausgelöst wurden, nicht verhinderte, wodurch gezeigt wurde, dass darminitiierte Anaphylaxie über einen anderen chemischen Weg funktioniert als systemische Anaphylaxie.

Klinische Implikationen und translative Perspektiven

Die aktuelle Notfallbehandlung schwerer Anaphylaxie konzentriert sich auf intramuskuläres Epinephrin, um akuten Kreislauf‑ und Atemstillstand umzukehren. Antihistaminika haben einen begrenzten präventiven Wert bei schweren Nahrungsmittelreaktionen. Die neuen Ergebnisse legen nahe, dass Therapien, die die Leukotrien‑Produktion hemmen (z. B. Zileuton) oder Leukotrien‑Rezeptoren blockieren (z. B. Montelukast), als ergänzende oder präventive Behandlungen speziell für nahrungsmittelgetriebene Anaphylaxie in Frage kommen könnten. Da diese Medikamente bereits für Asthma zugelassen sind, könnte ein Repurposing klinische Tests beschleunigen. Die Autorinnen und Autoren betonen jedoch, dass Humanstudien erforderlich sind, um zu bestätigen, ob dieselben Mastzell‑Subtypen und der leukotrienabhängige Weg auch bei Menschen mit Nahrungsmittelallergien bestehen.

Weiterreichende Folgen für Immunologie und Diagnostik

Über Therapieansätze hinaus verändert die Studie das Verständnis für allergisches Risiko und Immunerkennung. Sie zeigt, dass der Eintrittsweg des Allergens — Haut, Blutbahn oder Darm — bestimmt, welche Zelltypen und Mediatoren die Antwort dominieren. Diese Einsicht könnte erklären, warum zirkulierende Werte nahrungsmittelspezifischen IgE nicht verlässlich die klinische Schwere vorhersagen: Identische Antikörpersignaturen können unterschiedliche Folgen haben, abhängig vom Gewebekontext und der lokalen Zellprogrammierung. Der Befund wirft außerdem Fragen dazu auf, wie Ernährung, Darmephitel und Mikrobiom Mastzell‑Phänotypen beeinflussen.

Experteneinschätzung

"Diese Arbeit unterstreicht die Bedeutung des Gewebekontexts für Immunantworten", sagt Dr. Elena Moreno, Immunologin und klinische Forscherin (fiktiv) mit Schwerpunkt mukosale Allergie. "Wenn dies durch Humanstudien belegt wird, könnte die gezielte Beeinflussung von Leukotrien‑Signalwegen eine dringend benötigte Strategie bieten, um die Häufigkeit oder Schwere nahrungsmittelinduzierter Anaphylaxien zu reduzieren — besonders bei Menschen, die trotz Vermeidung und bestehender Therapien weiterhin einem hohen Risiko ausgesetzt sind. Sorgfältige klinische Studien werden entscheidend sein, um Wirksamkeit und Sicherheit beim Übergang von Tiermodellen zu Patientinnen und Patienten zu bewerten."

Fazit

Die Entdeckung eines leukotriengetriebenen Signalwegs in Darmmastzellen verändert das Verständnis nahrungsmittelgetriebener Anaphylaxie und eröffnet einen translationalen Weg unter Verwendung vorhandener Asthma‑Medikamente. Obwohl vielversprechend, müssen diese Befunde in menschlichem Gewebe und in klinischen Studien validiert werden. Wenn bestätigt, könnte die gezielte Hemmung der Leukotrien‑Synthese oder ‑Signalgebung eine neue präventive oder ergänzende Strategie bieten, um Menschen mit lebensbedrohlichen Nahrungsmittelallergien zu schützen.

Quelle: sciencedaily

Kommentar hinterlassen