8 Minuten

Wenn ein Kolumnist sagt, er habe Angst: ein provokativer Moment für die Filmszene

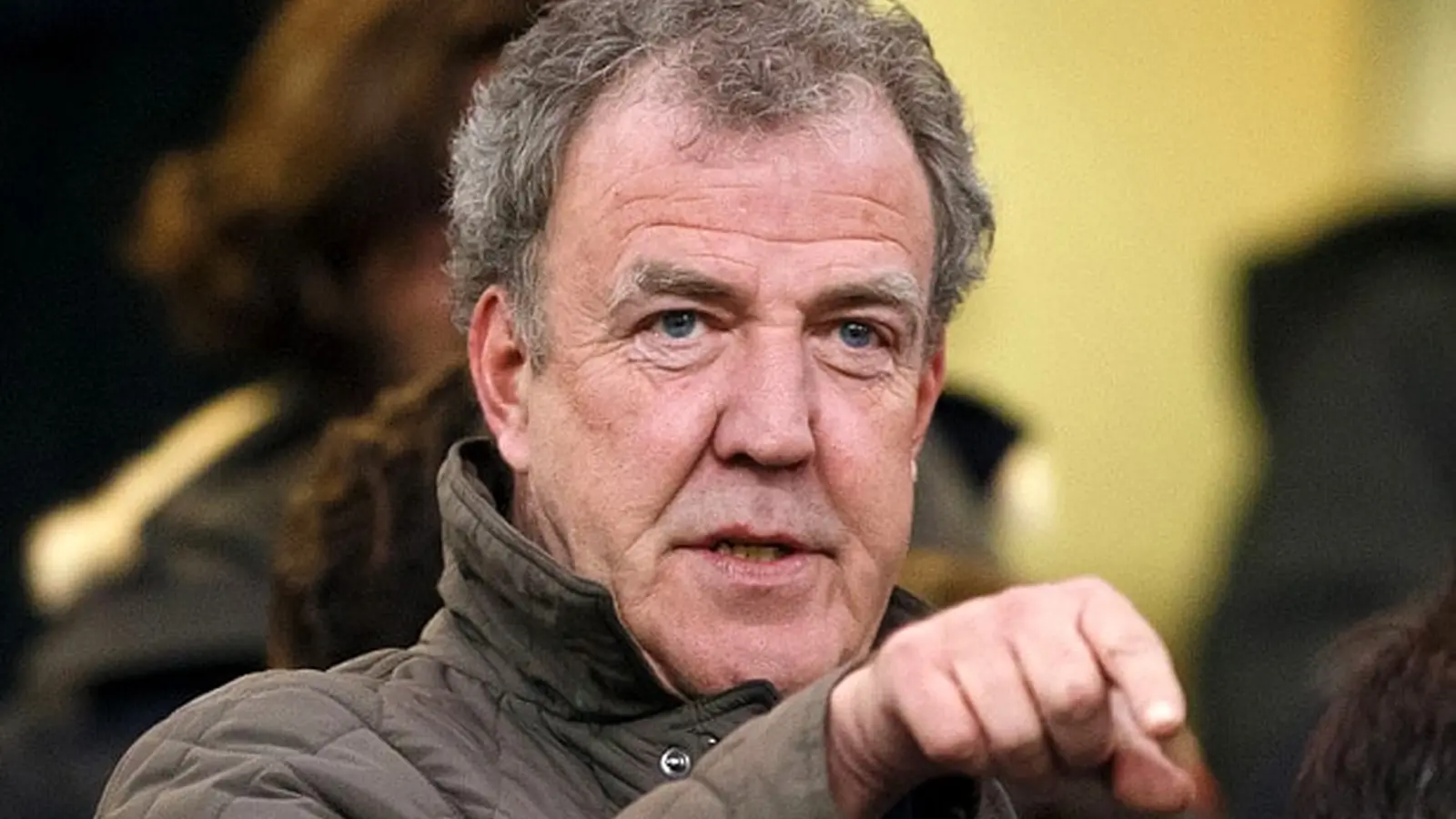

Als Jeremy Clarkson — die direkte, oft polarisierende Stimme, die eine Generation für motorsportliche Spektakel in Top Gear prägte und später Garagen gegen Bauernhofleben in Clarkson's Farm tauschte — schrieb, er sei nach der tödlichen Schießerei des Aktivisten Charlie Kirk „wirklich verängstigt, Zeitungs-Kolumnist zu sein“, löste das eine breitere Debatte aus, die weit über die gedruckte Presse hinausreicht. Für Leser von Film- und Fernsehkritik, für Filmschaffende und Schauspieler sowie für alle, die Kulturkämpfe in den Künsten verfolgen, wirft der Vorfall dringende Fragen auf: Wie balancieren Kreative Provokation und Sicherheit? Welche Rolle spielen Meinungs-Kolumnisten im Ökosystem der kulturellen Kritik, und wie beeinflusst die Bedrohung oder Wahrnehmung politischer Gewalt die Geschichten, die wir auf der Leinwand erzählen?

Von Autotests zu Kulturkämpfen: Clintsons Doppelleben

Clarksons öffentliche Persona ist ein Studienobjekt der Kontraste, das Film- und TV-Zuschauer anspricht: ein überlebensgroßer Moderator, dessen Humor auf Übertreibung und Provokation beruht, und ein Autor, dessen Kolumnen für The Sun und The Sunday Times bewusst kämpferisch formuliert sind. Er ist ebenso bekannt für seine Autokritiken und lauten Fernsehsendungen wie für die Kontroversen, die sein Schreiben mitunter nach sich zieht. Diese Dualität spiegelt ein wiederkehrendes Muster in der Filmszene wider, in der Schöpfer mit einer markanten öffentlichen Stimme — man denke an Michael Moore im Dokumentarfilm oder Quentin Tarantino im Autorenkino — sowohl treue Anhänger als auch heftige Gegenreaktionen erzeugen.

Anstatt Clarksons Aussage als Randnotiz in den Medien abzutun, können Film- und Serienfans sie als Teil eines größeren Trends sehen: den schwindenden sicheren Raum für meinungsstarke kulturelle Kritik in Zeitungen, auf Streaming-Plattformen und im Rundfunk. Wenn ein Kolumnist, der auch Millionen im Fernsehen erreicht, sagt, er habe Angst, ist das ein Signal dafür, dass Debatten über Meinungsfreiheit, öffentliche Sicherheit und redaktionelle Verantwortung in kreative Gemeinschaften hineinreichen.

Vergleiche in Kino und Fernsehen: Provokation auf der Leinwand

Kino und Fernsehen ringen seit langem mit der Grenze zwischen künstlerischer Freiheit und gesellschaftlicher Verantwortung. Regisseure wie Tarantino und Martin Scorsese wurden für ästhetische Entscheidungen verteidigt, selbst wenn sie Zuschauer irritieren, während Dokumentarfilmer wie Moore Kontroversen provozierten, indem sie Advocacy und Unterhaltung vermischten. Im Fernsehen loten Satiriker wie Chris Morris oder Formate wie Charlie Brookers Black Mirror bewusst die Grenzen von Geschmack und Empörung aus, um gesellschaftliche Punkte zu machen.

Clarksons Stil — direkt, hyperbolisch, mitunter gewalttätig in Bildern — ähnelt jener Provokationstradition, die medienübergreifend existiert. Die Reaktion der Branche auf solche Stimmen ist unterschiedlich: Manche Plattformen bekennen sich stärker zur redaktionellen Unterstützung, andere distanzieren sich, um die Markenintegrität zu schützen. Für Streamingdienste und Sender, die Filme und Dokumentarserien in Auftrag geben, ist diese Abwägung komplexer geworden, da Studios öffentliche Reaktionen, Werbekundendruck und die Sicherheit der Mitwirkenden gegeneinander abwägen.

Branchener context: Was Kreative wissen sollten

Die Medienbranche navigiert durch drei überlappende Strömungen: die Zunahme von Empörungszyklen in sozialen Medien, eine erhöhte Sensibilität gegenüber Drohungen politischer Gewalt und eine breitere Auseinandersetzung mit Verantwortung. Für Filmemacher und Showrunner sind die Auswirkungen praktisch. Festivals und Vertriebe müssen Sicherheitsaspekte für öffentlich auftretende Kreative und Redner bedenken. Studios und Produktionsfirmen bewerten zunehmend Risiken, wenn sie polarisierende Personen für Projekte verpflichten, die Presse-Touren oder öffentliche Auftritte erfordern.

Aus redaktioneller Sicht überdenken Publikationen und Streaming-Anbieter auch, wie sie kontroverse Stimmen einbinden. Ein Kolumnist, der mit einer provokativen Meinungsäußerung Publikum bewegt, kann für einen Verlag sowohl Chance als auch Risiko sein. Für Filmkritiker, die ebenfalls öffentliche Plattformen besetzen — von Print über Podcasts bis zu YouTube — ist die Grenze zwischen Kritik und Anstiftung selten eindeutig, und die Einsätze wirken höher, wenn öffentliche Wut intensiv ist.

Fan-Rezeption und soziale Medien: Wut, Verteidigung und Echokammern

Soziale Medien verstärken Reaktionen gern bis ins Extreme. Einige verteidigten Clarkson, indem sie seine Worte als dunklen, komischen Sarkasmus deuteten und auf seine satirische Überzeichnung verwiesen; andere erinnerten daran, dass seine Kolumnen zuvor bereits gewalttätige Bilder nutzten und diese rhetorischen Mittel seine Angstbehauptung komplizieren. Die Intensität der Reaktionen — von aufgebrachter Verurteilung bis zu leidenschaftlicher Verteidigung — zeigt, wie Film- und TV-Fandoms zu politischen Stämmen werden können, die auf Off-Screen-Meinungen der Kreativen reagieren, als wären sie Handlungsstränge einer Serie.

Hinter den Schlagzeilen: Frühere Kontroversen und Entschuldigungen

Clarksons Geschichte mit umstrittenen Kolumnen und TV-Äußerungen ist gut dokumentiert. Er hat sich in der Vergangenheit nach Beiträgen und Kommentaren, die viele Leser als überschreitend empfanden, entschuldigt. Diese Episoden bleiben relevant, weil sie beeinflussen, wie das Publikum seine aktuelle Aussage über Angst interpretiert. Für Filmschaffende und Drehbuchautorinnen ist das eine mahnende Lektion zur rhetorischen Eskalation: Was als Schocktaktik zur Aufmerksamkeitssicherung beginnt, kann später dazu dienen, an der Ernsthaftigkeit oder Glaubwürdigkeit eines Kreativen zu zweifeln.

Expertinnenblick: Die Perspektive einer Filmkritikerin

„Der Clarkson-Moment steht beispielhaft dafür, wie sich Filmszene und Medienkommentar überschneiden“, sagt die Filmkritikerin Anna Kovacs. „Für Filmschaffende und Kritiker ist es eine Erinnerung daran, dass öffentlich angelegte Personas, die auf Provokation basieren, sowohl Schutz bieten als auch kreative Freiheit gefährden können. Künstler sollten die langfristigen Kosten schockbasierter Markenbildung abwägen.“

Kulturelle Wirkung: Meinungsfreiheit, Sicherheit und künstlerische Freiheit

Die Kernfrage dreht sich um konkurrierende Werte: Wie erhält man freie Meinungsäußerung in Kunst und Kritik, während man zugleich die Sicherheit öffentlicher Persönlichkeiten und der von ihnen beeinflussten Gemeinschaften gewährleistet? Film- und TV-Erzählungen dramatisieren ähnliche Spannungen — man denke an Gerichtsdramen oder Politthriller, in denen Meinungsfreiheit und öffentliche Sicherheit kollidieren. Doch im Gegensatz zu fiktionalen Geschichten hallen reale Konsequenzen in Produktionsentscheidungen, Festival-Programmen und redaktionellen Richtlinien nach.

Für Insider der Branche ist der Clarkson-Vorfall ein weiterer Datenpunkt in einer fortlaufenden Neubewertung. Neigen Plattformen eher zur Selbstzensur, um Gegenwind zu vermeiden? Werden Studios kontroverse Kollaborateure scheuen? Werden Kritiker ihre Sprache mäßigen? Die Antworten werden beeinflussen, welche Arten von Filmen und Serien eine Produktionszusage erhalten und welche Stimmen weiterhin die kulturelle Debatte dominieren.

Trivia und Hintergrundinfos für Filmfans

- Clarksons Übergang von Top Gear zu Automobil- und Ruraldokumentationen spiegelt wider, wie TV-Persönlichkeiten ihre On-Screen-Ruhmesplattform nutzen, um Multi-Platform-Marken aufzubauen — eine Strategie, die vielen Schauspielern und Regisseuren vertraut ist, wenn sie ins Produzieren und Kolumnenschreiben expandieren.

- Die Debatte über provokative Inhalte erinnert an Kontroversen um Filme, die extreme Bildsprache zur Illustration eines Arguments nutzten; historisch finden solche Werke oft in Retrospektiven und akademischen Diskursen ein erneutes Publikum, selbst nach anfänglicher Verurteilung.

Kritische Perspektiven und einige abschließende Gedanken

Kritisch betrachtet erzwingt der Vorfall eine Nuancierung, die in reißerischen Schlagzeilen zu oft fehlt. Die Tatsache, dass Clarkson zuvor kämpferische Bilder verwendet hat, verkompliziert Sympathie für seine plötzliche Angst, doch das größere Problem — dass sich Kreative unsicher fühlen können, weil sie Meinungen äußern — ist real und verdient Aufmerksamkeit. Für alle im Film- und Fernsehbereich sollte dies zur Reflexion anregen: Wie schützen wir künstlerische Debatten, ohne Belästigung oder Gewalt zu ermöglichen? Wie schaffen Festivals, Studios und Publikationen Räume, die robusten Dissens erlauben und zugleich Risiken managen?

Praktisch ist mit schrittweisen Veränderungen zu rechnen: verstärkte Risikoabschätzungen für öffentliche Auftritte, klarere redaktionelle Standards zu inflamativer Sprache und vielleicht zurückhaltendere Presse-Strategien für Filmschaffende und Kulturkommentatoren, deren Arbeit Provokation sucht. Die Spannung zwischen künstlerischer Provokation und öffentlicher Sicherheit wird bestehen bleiben, doch die Branche lernt, diese Spannung in die täglichen Entscheidungsprozesse einzubeziehen.

Schlussfolgerung für Film-, Serien- und Kunstinteressierte

Jeremy Clarksons Geständnis von Angst nach dem Tod von Charlie Kirk ist nicht nur ein Boulevardmoment — es ist ein Brennpunkt, der zeigt, wie fragil der Raum für öffentliche kulturelle Debatten wirken kann. Für die Kino- und Fernsehwelt ist es eine Erinnerung daran, dass die Off-Screen-Kommunikation von Kreativen nicht nur ihre Reputation, sondern auch das Geschäft des Erzählens selbst beeinflusst. Provokation war und ist ein Werkzeug im Arsenals von Künstlern: Die Herausforderung besteht nun darin, es verantwortungsbewusst einzusetzen, im Bewusstsein, dass die Folgen von Meinungsartikeln bis zu Kassenerfolgen und von Festival-Q&As bis zu Richtlinien von Streaming-Plattformen reichen können.

Am Ende gedeiht Kunst durch Risiko, doch Kulturen, die freie Meinungsäußerung schätzen, müssen ehrlich die Verantwortung anerkennen, die mit lautem Auftreten in der Öffentlichkeit einhergeht. Für Filmfans, Kritiker und Kreative ist die Debatte noch lange nicht abgeschlossen — und sie wird prägen, welche Geschichten wir sehen und welche Stimmen wir für Jahre hören.

Quelle: deadline

Kommentare