8 Minuten

Neue elektronvermittelte Verschränkung in Silizium

UNSW-Ingenieure berichten von einem wichtigen Schritt zu skalierbarem, siliziumbasiertem Quantencomputing: Sie haben eine kontrollierte Verschränkung zwischen den nuklearen Spins zweier Phosphoratome in einem Siliziumchip demonstriert, wobei Elektronen als Vermittler fungierten. Veröffentlicht in Science (18. Sept. 2025), zeigt das Experiment, dass Atomkerne Quanteninformation über Distanzen und Längenskalen austauschen können, die mit moderner Halbleiterfertigung kompatibel sind.

Künstlerische Darstellung von zwei nuklearen Spins, fernverschränkt durch das geometrische Gate, vermittelt über das Elektron

Dieser Erfolg adressiert einen zentralen Zielkonflikt im Design von Quantenhardware. Nukleare Spins sind außergewöhnlich gut gegen Störungen abgeschirmt und können Quantenzustände (Qubits) über mehrere Sekunden speichern, doch genau diese Isolation erschwert das Vernetzen vieler Qubits. Das UNSW-Team nutzte elektronvermittelte Wechselwirkungen, um sonst isolierte nukleare Spin-Qubits zu koppeln und gleichzeitig ihre langen Kohärenzzeiten zu erhalten — eine Kombination, die bisher schwer zu erreichen war.

Wissenschaftlicher Hintergrund: nukleare Spins, Kohärenz und Skalierbarkeit

Nukleare Spins sind ein führender Kandidat für langlebige Qubits. In Siliziumbauelementen, die mit Phosphor dotiert sind, trägt jeder Phosphorkern einen Quantenspinn, der ein Qubit repräsentieren kann. Diese nuklearen Spin-Qubits zeichnen sich durch extrem geringe Dekohärenz aus: Die Gruppe an der UNSW hatte zuvor Kohärenzzeiten von über 30 Sekunden in Silizium gemessen und Einzelqubit-Gates mit einer Fehlerrate von unter 1 % realisiert. Solche Leistungen machen nukleare Spins attraktiv als Speicherelemente in einem Quantenprozessor.

Starke Isolation ist jedoch ein zweischneidiges Schwert. Um Mehrqubit-Logik zu realisieren und Verschränkung zu erzeugen — die nichtklassische Korrelation, die quantenmechanische Vorteile ermöglicht — müssen Qubits interagieren. Historisch wurden nukleare Spins gekoppelt, indem sie dieselbe Elektronen-Wellenfunktion teilten: ein Elektron wurde so lokalisiert, dass es sich über mehrere benachbarte Kerne erstreckte. Dieser Ansatz liefert klare, hochfidele Wechselwirkungen, ist aber schwer zu skalieren, da das räumliche Ausmaß des Elektrons begrenzt ist und die Kontrolle vieler Kerne über ein einzelnes Elektron die Adressierbarkeit einzelner Qubits erschwert.

Der Fortschritt der UNSW-Gruppe löst dieses Skalierungsproblem, indem er die Rollen von Speicherung und Interaktion trennt: Die Kerne bleiben stark isoliert, während Elektronen als steuerbare Kommunikationskanäle fungieren, die sich elektrisch verschieben, formen und abstimmen lassen — kompatibel mit der Siliziumtechnologie.

Experiment: Elektronen als "Telefone" und 20-Nanometer-Abstände

Gerätearchitektur und Fertigung

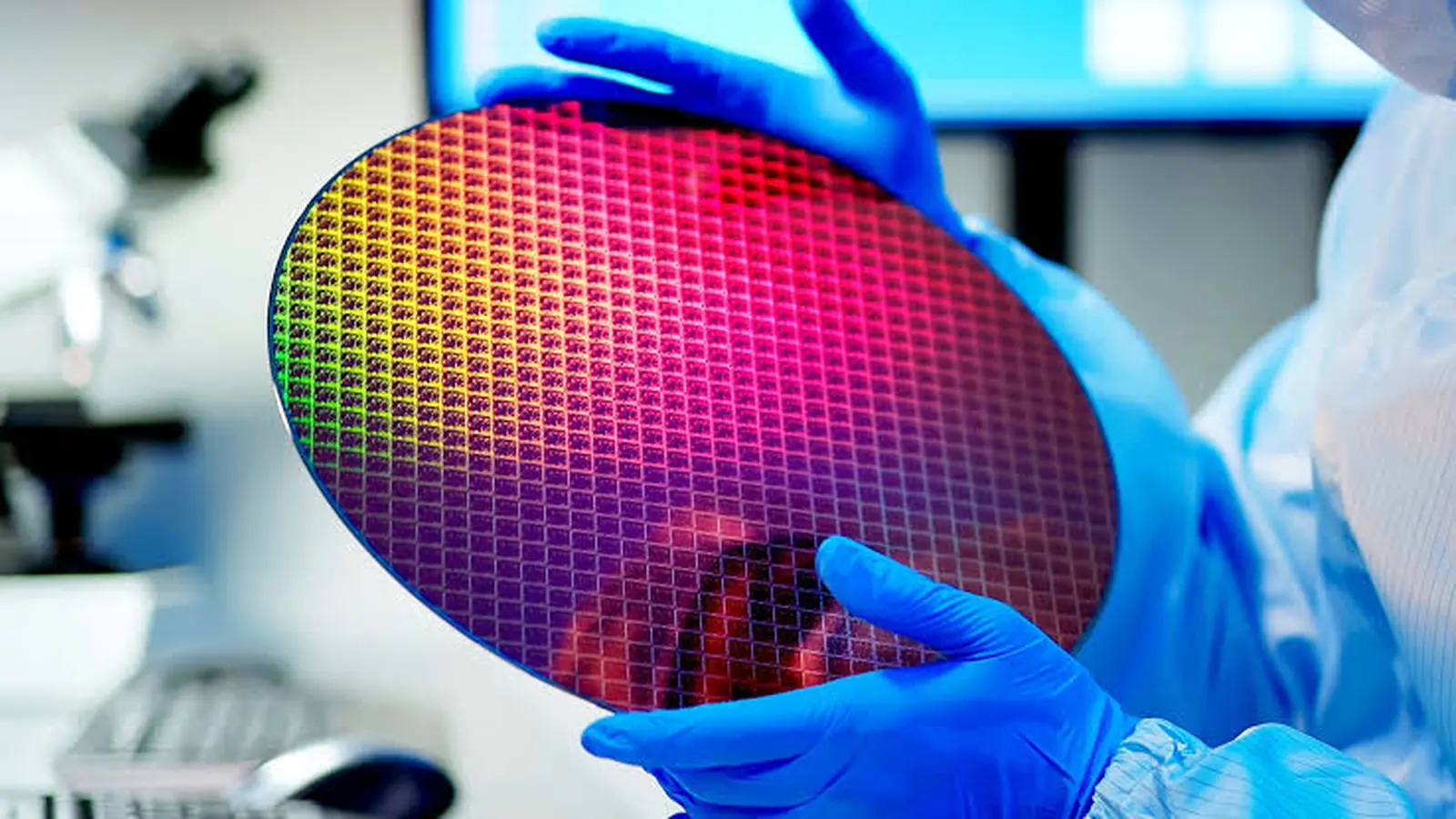

Das Demonstratorgerät verwendete präzise implantierte Phosphoratome in einem ultra-reinen Siliziumsubstrat, das mit Metallgate-Strukturen im Stil moderner CMOS-Prozesse strukturiert war. Die Phosphorimplantation erfolgte durch Kooperationspartner der University of Melbourne, und das Siliziumsubstrat stammte von Partnern der Keio University; die Fertigungsschritte folgen Verfahren, die bereits in Forschungsfabriken der Halbleiterindustrie üblich sind.

Wie Elektronen die Kommunikation vermitteln

Anstatt mehrere Kerne zu zwingen, ein einzelnes eng geordnetes Elektron zu teilen, koppelte das Team jeden Kern an sein eigenes Elektron und erzeugte dann eine Wechselwirkung zwischen diesen Elektronen. Elektronen in Halbleitern sind Quantenobjekte, deren Wellenfunktionen sich ausdehnen und miteinander interagieren können. Durch das Formen der Elektronenwellenfunktionen mit Gate-Spannungen und die Anwendung eines geometrischen Steuerprotokolls (ein geometrisches Gate, vermittelt über den Elektronengrad der Freiheit) ließen sich die beiden Elektronen so beeinflussen, dass sie auf Distanz überlappen oder wechselseitig wirken.

Wenn jedes Elektron direkt an einen Kern gekoppelt ist, wird eine Elektron-zu-Elektron-Wechselwirkung zu einem effektiven Kanal für die Kern-zu-Kern-Kommunikation. Effektiv fungieren die Elektronen als steuerbare "Telefone": Die innere nukleare Umgebung bleibt ruhig und gut abgeschirmt, während elektronische Modi verschränkende Wechselwirkungen zwischen räumlich getrennten nuklearen Qubits übertragen.

Die Kerne im Experiment waren durch etwa 20 Nanometer getrennt — ungefähr ein Tausendstel der Breite eines menschlichen Haares. Obwohl dieser Abstand absolut klein ist, entspricht er Größenordnungen, die in aktuellen kommerziellen Siliziumtransistoren verwendet werden, und liegt gut innerhalb der Möglichkeiten moderner Lithographie- und Implantationsverfahren.

Wesentliche Ergebnisse und Bedeutung für skalierbare Quantenprozessoren

Das zentrale Ergebnis ist die Erzeugung verschränkter nuklearer Spin-Zustände zwischen zwei Phosphorkernen bei 20 nm Abstand mittels elektronvermittelter geometrischer Gates. Diese Verschränkung ist eine essentielle Ressource für Quantenalgorithmen und Fehlerkorrektur.

Da die nuklearen Qubits über lange Zeiträume isoliert bleiben, bewahrt der Ansatz hervorragende Quantenspeicher-Eigenschaften und ermöglicht gleichzeitig kontrollierte Zwei-Qubit-Interaktionen bei Bedarf. Die Elektronen dienen als schnelle, einstellbare Vermittler: Sie können elektrisch umpositioniert oder neu konfiguriert werden, wodurch Wechselwirkungen dynamisch ein- und ausgeschaltet werden können. Dieses Steuerungsniveau ist entscheidend, um auf die Hunderttausende bis Millionen von Qubits zu skalieren, die für fehlertolerante Quantenprozessoren angepeilt werden.

Das Experiment beseitigt eine große architektonische Einschränkung: Nukleare Qubits müssen nicht mehr dasselbe Elektron teilen, um zu interagieren. Stattdessen kann die Kopplung zwischen unabhängig kontrollierten Elektron-Kern-Einheiten hergestellt werden. Diese Modularität passt gut zu waferweiten Halbleiter-Workflows und legt nahe, dass die milliardenschwere Halbleiterfertigungsindustrie anpassbar ist, um Silizium-Quantenprozessoren aus nuklearen Spin-Bausteinen zu produzieren.

Technische Vorteile und verbleibende Herausforderungen

Vorteile:

- Hohe Kohärenzzeiten: nukleare Spins bieten robusten Quantenspeicher und sind gut geeignet für fehlertolerante Architekturen.

- Kompatibilität mit Siliziumfabriken: Gerätedimensionen (~20 nm) liegen im Bereich zeitgemäßer Transistor-Feature-Größen und erleichtern die Integration.

- Elektrische Steuerung der Elektronen: Elektronen lassen sich elektrostatistisch einfach bewegen und formen, was schnelle Gates und selektive Kopplung ermöglicht.

Zu bewältigende Herausforderungen sind unter anderem:

- Die Erweiterung dieser Zwei-Qubit-Demonstration zu Mehr-Qubit-Arrays und Routen für elektronvermittelte Verbindungen.

- Die Aufrechterhaltung niedriger Fehlerraten bei Mehr-Qubit-Operationen und die Integration von Auslese- und Steuerelektronik im großen Maßstab.

- Das Management von Crosstalk und die hohe Kalibrierungskomplexität, wenn die Anzahl elektronvermittelter Verbindungen wächst.

Verwandte Technologien und Vergleiche

Andere Qubit-Plattformen — supraleitende Schaltkreise, gefangene Ionen, Halbleiter-Quantenpunkte und Farbstellen in Diamant — balancieren Geschwindigkeit, Kohärenz und Skalierbarkeit unterschiedlich aus. Supraleitende Qubits erlauben schnelle Gates, benötigen jedoch Dilutionskühlschränke und haben Kohärenzgrenzen; gefangene Ionen bieten exzellente Kohärenz und hochfidele Gates, sind aber schwerer in Chipmaßstab zu integrieren. Der Phosphor-in-Silizium-Ansatz mit nuklearen Spins kombiniert außergewöhnliche Kohärenz mit einem klaren Weg zur CMOS-kompatiblen Fertigung und positioniert sich damit als interessante Option für Quantenspeicher und als Rückgrat von Prozessoren, wenn er mit schnelleren Vermittler-Qubits kombiniert wird.

Da Elektronen durch Gate-Spannungen geformt und verschoben werden können, sind auch hybride Architekturen möglich: schnelle Elektronenspin- oder Quantenpunkt-Qubits könnten Hochgeschwindigkeitslogik ausführen, während nukleare Spins langlebigen Speicher und fehlertoleranten Speicher bereitstellen. Das Ergebnis der UNSW macht solche Hybridszenarien praktikabler.

Expert Insight

Dr. Lian Park, Spezialist für Quantenhardware (fiktiv), kommentiert: "Dieses Experiment zeigt einen pragmatischen Weg zur Skalierung: Halten Sie die besten Quantenspeicher ruhig und nutzen Sie mobile elektronische Modi als kontrollierte Verbindungen. Die technische Herausforderung besteht nun darin, Routing- und Fehlerkorrekturschichten zu entwickeln, die Kohärenz bewahren und gleichzeitig hochdurchsatzfähige Verschränkungsoperationen unterstützen. Die Kompatibilität mit standardmäßiger Siliziumfertigung ist ein großer Vorteil — sie ermöglicht es, jahrzehntelanges industrielles Know-how für den Aufbau von Quantenhardware zu nutzen."

Ausblick und nächster Schritte

Das UNSW-Team stellt fest, dass die Technik robust und erweiterbar ist. Die Zwei-Elektronen-Demonstration kann verallgemeinert werden, indem weitere Elektronen hinzugefügt oder Elektronenwellenfunktionen verlängert werden, um Kerne über größere Bereiche zu koppeln. Da Elektronen sich elektrisch leicht manipulieren lassen, können Kopplungsstärken und -dauern schnell angepasst werden, was die für Quantenalgorithmen und Fehlerkorrekturcodes erforderlichen Gate-Sequenzen ermöglicht.

Kurzfristige Ziele umfassen die Integration weiterer Qubits in lineare und zweidimensionale Arrays, die Demonstration wiederholter hochfideliger Verschränkungs-Gates und den Nachweis der Verträglichkeit mit multiplexen Ausleseschemata. Langfristig geht es darum, diese Bausteine zu fehlertoleranten Modulen zusammenzusetzen, die waferweise gekachelt werden können.

Fazit

Die Demonstration der UNSW, dass Elektronen Verschränkung zwischen nuklearen Spins in Silizium-geeigneten Abständen vermitteln können, ist ein bedeutsamer technischer Fortschritt für das Quantencomputing. Durch die Kombination der langen Kohärenz nuklearer Spin-Qubits mit elektrisch steuerbarer, elektronvermittelter Kopplung liefern die Forscher eine Blaupause für Quantenprozessoren, die sowohl leistungsfähig als auch mit bestehender Halbleiterfertigung kompatibel sind. Das Experiment schließt eine große Lücke zwischen Labordemonstrationen außergewöhnlicher Qubit-Kohärenz und der praktischen Ingenieursarbeit, die für großskalige Quantensysteme nötig ist. Zukünftige Arbeit wird sich auf die Ausweitung der Zahl gekoppelter Qubits, die Senkung von Fehlerraten bei Mehr-Qubit-Operationen und die Integration dieser Elemente in fehlertolerante Architekturen konzentrieren.

Quelle: sciencedaily

Kommentar hinterlassen