8 Minuten

Neue Belege verbinden Erdoxygen mit Rost auf dem Mond

Jüngste Laboruntersuchungen legen nahe, dass das überraschende Auftreten von Hämatit — einem eisern‑oxidhaltigen Mineral, umgangssprachlich oft als Rost bezeichnet — an den lunaren Polen nicht primär durch lokale Mondchemie entsteht, sondern durch Sauerstoff, der von der Erde entwichen ist. In sorgfältig kontrollierten Experimenten simulierten Forscher die Teilchenumgebung, der der Mond ausgesetzt ist, wenn er durch den sogenannten Magnetschweif der Erde wandert. Die Ergebnisse zeigen, dass Sauerstoffionen bestimmte eisenhaltige Phasen im Mondregolith oxidieren können und dabei Hämatit bilden, wobei die räumliche Verteilung und die Häufung der Produkte gut mit satellitengestützten Beobachtungen übereinstimmen.

Wissenschaftlicher Hintergrund: Warum Hämatit auf dem Mond rätselhaft ist

Hämatit (Fe2O3) entsteht, wenn Eisen Elektronen verliert (Oxidation) und dabei in Gegenwart von Sauerstoff – und häufig auch Wasser – zu Oxiden reagiert. Der Mond besitzt jedoch nahezu keine dichte Atmosphäre; seine Umgebung besteht nur aus einer extrem dünnen Exosphäre mit praktisch keinem freien molekularen Sauerstoff. Zudem ist die Mondoberfläche kontinuierlich dem Sonnenwind ausgesetzt, einem Strom aus überwiegend wasserstoffreichen Plasma, das durch Elektronenzufuhr Reduktionsreaktionen begünstigt und damit Eisen zu weniger oxidierten Zuständen zurückführt. Unter diesen Bedingungen erscheint das Vorkommen von Hämatit auf der erdzugewandten Hemisphäre und besonders nahe der Pole unerwartet und widerspricht zunächst den konventionellen Vorhersagen zur Oberflächenchemie der Luftlosen Körper.

Mehrere Erklärungsansätze wurden diskutiert: lokale mikrometeoritäre Wasserzufuhr, exogene Lieferung durch Kometen oder meteoritenähnliche Einschläge, und endogene Prozesse wie die Reaktion mit gebundenem Sauerstoff in spezifischen Mineralphasen. Doch keiner dieser Mechanismen lieferte bislang ein vollständiges Bild für die beobachteten Verteilungen — etwa Häufungen bevorzugt in höheren Breiten und auf der nahen Seite des Mondes. Die Hypothese, dass ein Teil des Sauerstoffs terrestrischen Ursprungs ist, bietet eine physikalisch plausible Verbindung zwischen Erdatmosphäre, magnetosphäre und lunarem Regolith und erklärt mehrere Beobachtungsmerkmale simultan.

Eine verbesserte Karte der Hämatitverteilung auf der erdzugewandten Seite des Mondes. (Shuai Li)

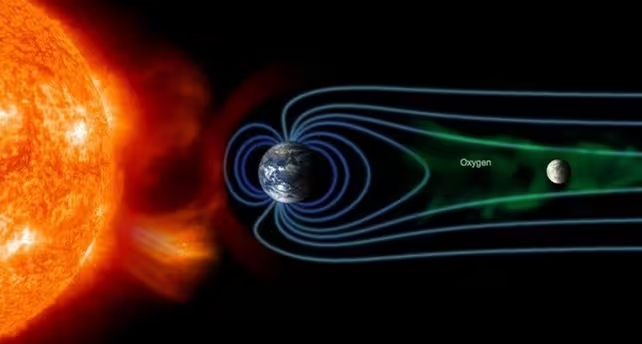

Das Szenario stützt sich auf das Zusammenspiel von Sonnenwind, Erdmagnetfeld und oberen Schichten der Erdatmosphäre. Wenn die Sonnenaktivität den Sonnenwind antreibt, wird das Erdmagnetfeld in einen langen, hinter der Erde ausgerichteten Magnetschweif gezogen. In diesem Schweif können geladene Teilchen — darunter auch O+‑Ionen, die aus der Thermosphäre und Exosphäre der Erde stammen — entlanggeführten Feldlinien bis in Mondnähe gelangen. Wenn der Mond in diesen Magnetschweif eintritt, etwa um Vollmond herum, durchläuft er zeitweilig Regionen mit erhöhtem Fluss an terrestrischen Sauerstoffionen, während gleichzeitig der direkte Sonnenwind teilweise durch die Erdschattenwirkung abgeschwächt wird. Solche episodischen Fenster mit erhöhtem Sauerstoffangebot und verringerter Wasserstoffbeschuss ergeben lokal weniger reduktive Bedingungen und schaffen damit Nischen, in denen Oxidation stattfinden kann.

Labor-Simulationen: Nachbildung des "Erdwinds" an lunaren Mineralproben

Um zu prüfen, ob terrestrischer Sauerstoff tatsächlich lunare Materialien oxidieren kann, führten Xiandi Zeng und Kollegen von der Macau University of Science and Technology eine Reihe kontrollierter Ion‑Beschuss‑Experimente durch. Dabei setzten sie Analoga typischer lunare Minerale — Pyroxen, Olivin, Ilmenit, Troilit, metallisches Eisen sowie ein eisenhaltiger Meteorit — energetischen Sauerstoffionen aus, um den im Magnetschweif transportierten "Erdwind" zu simulieren. Zum Vergleich bestrahlten sie dieselben Proben auch mit Wasserstoffionen, um die reduzierende Wirkung des Sonnenwinds nachzustellen und so die Wechselwirkung von Oxidations‑ und Reduktionsprozessen experimentell abzubilden.

Die Experimentalanordnung umfasste unterschiedliche Ionenzusammensetzungen, Energiebereiche und fluence (Ionendosen), welche die Bandbreite der Bedingungen abdeckten, die im Magnetschweif und während typischer Sonnenwindphasen auftreten können. Analytische Methoden wie Mößbauer‑Spektroskopie, Raman‑Spektroskopie, Rasterelektronenmikroskopie und Röntgenbeugung halfen, die entstehenden Phasen und die Oxidationsgrade präzise zu identifizieren. Diese detaillierten Messungen erlaubten außerdem, Zwischenprodukte wie Magnetit (Fe3O4) zu detektieren und damit Reaktionspfade von metallischen Eisenphasen hin zu voll ausgebildetem Hämatit aufzuzeigen.

Ein schematisches Diagramm der Konfiguration von Erde, Mond und Sonne, das Hämatitbildung begünstigen könnte. (Osaka University/NASA)

Die Experimente ergaben, dass Sauerstoffionen metallisches Eisen, Ilmenit und Troilit tatsächlich zu Hämatit oxidieren können; metallisches Eisen erwies sich als am anfälligsten gegenüber dieser Oxidation. Dagegen bildeten eisenführende Silikate wie Pyroxen und Olivin unter identischen Bedingungen kaum oder keinen Hämatit, was darauf hinweist, dass die Oxidationsreaktion mineralogisch selektiv ist. Diese Selektivität hat praktische Bedeutung: Sie erklärt, warum Hämatitvorkommen auf dem Mond nicht flächig über alle Regionen verteilt sind, sondern mit bestimmten Mineralkomponenten und geologischen Kontexten korrelieren.

Außerdem beobachtete das Team, dass Magnetit als mögliches Zwischenprodukt entstehen kann — ein typischer Schritt auf dem Weg von metallichem Eisen zu Hämatit. Die Existenz solcher Zwischenphasen liefert Einblick in die kinetischen und thermodynamischen Bedingungen, unter denen die Oxidation abläuft, und erlaubt Abschätzungen, wie häufige bzw. intensive die erforderlichen Sauerstoff‑Pulspakete sein müssen, um dauerhafte Hämatitvorkommen zu erzeugen.

Wasserstoff‑Reduktion und die Wirkung des Sonnenwinds

Ein kritischer Aspekt der Hypothese ist die Frage, ob nachfolgender Beschuss durch Sonnenwindwasserstoff die Oxidationsprodukte wieder zurückreduzieren kann. Um dies zu testen, bestrahlten die Forscher im Labor gezielt synthetisch erzeugten Hämatit mit Wasserstoffionen verschiedener Energien. Bei hochenergetischen Wasserstoffstrahlen — vergleichbar mit energiereichen Partikeln, die ebenfalls im Magnetumfeld auftreten können — wurde Hämatit teilweise zu weniger stark oxidierten Eisenphasen zurückreduziert; als Nebenprodukt entstand dabei nachweisbar molekular‑ oder gebundenes Wasser, was auf Reduktionsreaktionen hinweist. Solche Reaktionen könnten lokal Wasser produzieren oder freisetzen, zumindest in geringem Maß.

Im Gegensatz dazu zeigten niedrigenergetische Wasserstoffflüsse, die repräsentativ für den durchschnittlichen Sonnenwind sind, keine effiziente Rückführung von Hämatit in reduzierte Eisenphasen. Diese Energiedifferenz ist entscheidend: Sie erklärt, warum episodische, hochenergetische Ereignisse zeitweilige Reduktionen hervorrufen können, das normale, stetige Sonnenwindumfeld aber nicht ausreicht, um einmal gebildeten Hämatit vollständig zu zerstören. Daraus folgt, dass wiederkehrende Erdpulse mit Sauerstoffionen Hämatit nettobildend sein können, sofern die Intervalle und Energien der Reduktionsereignisse nicht dominieren.

Folgen für die Lunarforschung und den Austausch zwischen Erde und Mond

Die selektive Hämatitbildung in höheren Lunargebieten passt gut zur Geometrie des Magnetschweifs: Feldlinien und Lorentzkraftwirkungen lenken energetische Sauerstoffionen bevorzugt in höhere Breiten, während ein Großteil des einfallenden Sonnenwindwasserstoffs abgelenkt oder abgeschwächt wird. Laborexperimente stützen diese Vorstellung, indem sie zeigen, dass die spezifischen Mineralphasen, die tatsächlich oxidierbar sind, jene Regionen erklären, in denen orbitale Beobachtungen Hämatit nachweisen.

Interessanterweise legen die Ergebnisse auch nahe, dass das in der Nähe von Hämatit‑Vorkommen beobachtete Wasser teilweise ein Produkt der lokalen Reduktionschemie sein könnte — also Wasser, das bei partiellem Abbau von Hämatit durch energiereiche Protonen freigesetzt wurde — und nicht zwingend die Ursache der Hämatitbildung. Diese Differenzierung ist wichtig für die Interpretation von feuchten Signaturen in polaren Regionen und beeinflusst die Auswahl von Landeplätzen für zukünftige Missionspläne, bei denen man gerne Proben entnehmen oder in situ Analysen durchführen möchte.

Eine langfristige, faszinierende Konsequenz besteht darin, dass terrestrischer Sauerstoff, falls er tatsächlich seit Milliarden Jahren periodisch in den lunaren Raum gelangt ist, in Form von Hämatitablagerungen eine Art Archiv der atmosphärischen Entwicklung der Erde sein könnte. Solche Reste würden potenziell Informationen über die irdische Sauerstoffgeschichte enthalten — möglicherweise sogar Hinweise auf markante Übergänge wie das Große Sauerstoffereignis vor etwa 2,4 Milliarden Jahren. Natürlich sind damit viele Unsicherheiten verbunden: Alterungsprozesse, spätere physikalische und chemische Veränderungen sowie Materialbewegungen an der Oberfläche können Signaturen überdecken. Dennoch eröffnen Probenahmen an Hämatit‑reichen Stellen eine einmalige Chance, terrestrische Atmosphärengeschichte außerhalb der Erde zu erkunden.

Aktuelle und geplante Missionen mit Fokus auf den südlichen Polarbereich des Mondes — darunter die erfolgreiche Landung von Chandrayaan‑3 und die geplante Chang'e‑7‑Mission — bieten konkrete Möglichkeiten, diese Laborbefunde vor Ort zu überprüfen. Insbesondere Probenrückführungen oder hochwertige in situ Messungen der Mineralogie, Isotopenzusammensetzung und der chemischen Kontextdaten könnten klären, ob der Sauerstoff tatsächlich terrestrischen Ursprungs ist und wie lange solche Austauschprozesse bereits stattfinden.

Fazit

Ion‑Beschussversuche im Labor untermauern die Hypothese, dass entweichender Sauerstoff aus der Erdatmosphäre ein bedeutender Oxidationsfaktor für die Bildung von Hämatit auf dem Mond sein kann. Die Ergebnisse weisen auf einen feinen, aber beständigen chemischen Austausch zwischen Erde und Mond hin, vermittelt durch die Dynamik des Magnetfelds und die Strahlungsumgebung. Diese Erkenntnis hat weitreichende Implikationen für die Oberflächenchemie des Mondes, für mögliche Archive der irdischen Atmosphärengeschichte und für die Zielplanung zukünftiger Missionen, die Proben an den Polen gewinnen oder vor Ort analysieren wollen. Weiterführende Messungen, insbesondere isotopische Untersuchungen und direkte Probenanalysen, werden entscheidend sein, um die Quantität, die zeitliche Dauer und die genaue Herkunft des Sauerstoffs sowie die damit verbundenen geochemischen Prozesse endgültig zu klären.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen