8 Minuten

Mondbeben formen die lunare Landschaft und gefährden Infrastruktur

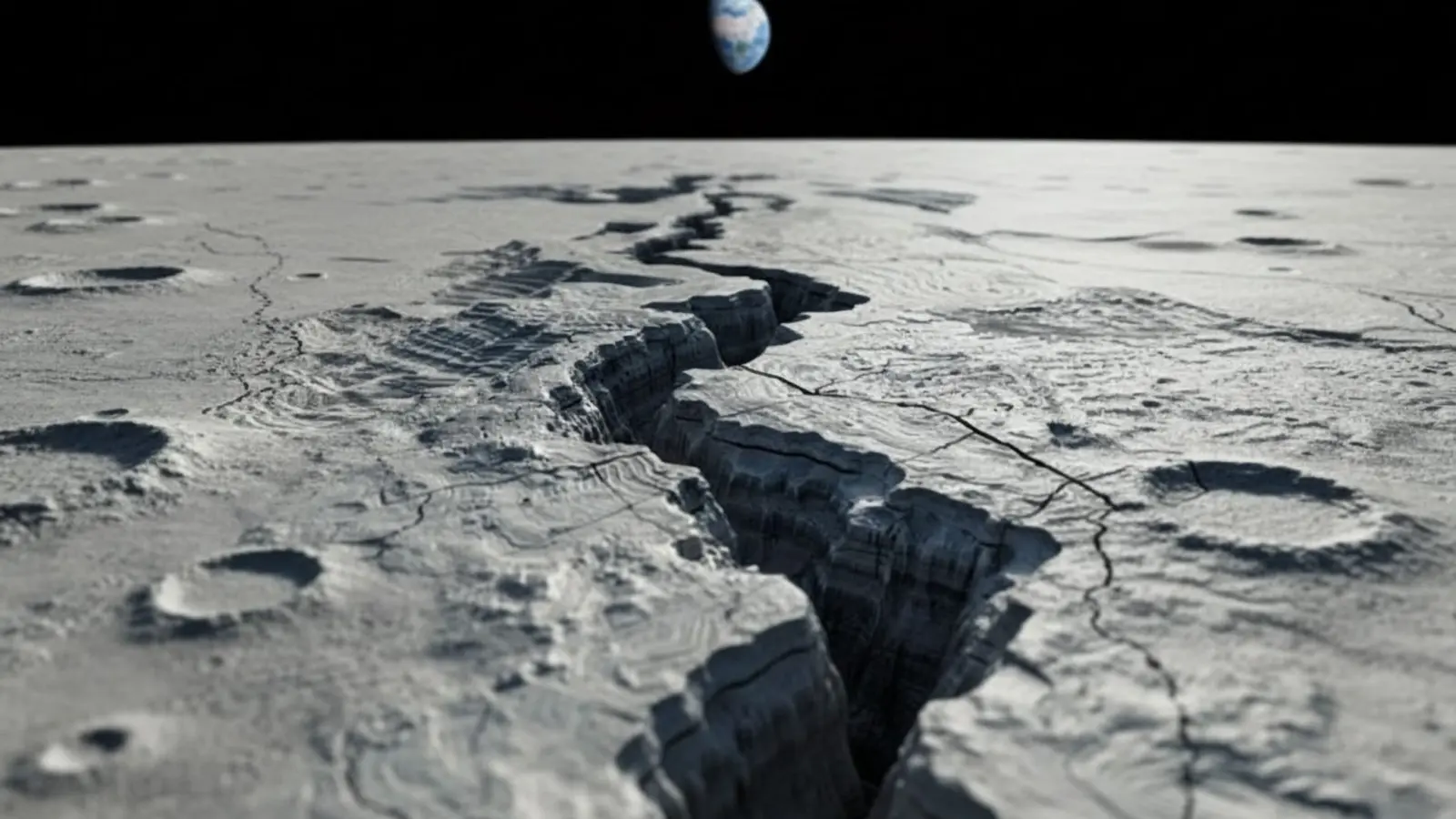

Eine neue Analyse geologischer Befunde vom Apollo-17-Landeplatz zeigt, dass wiederkehrende, niedrig-magnitude Mondbeben — nicht Meteoriten‑Einschläge — die Oberfläche im Taurus‑Littrow‑Tal wiederholt verändert haben. Die Studie, veröffentlicht in Science Advances von Smithsonian Senior Scientist Emeritus Thomas R. Watters und dem Geologen Nicholas Schmerr von der University of Maryland, verknüpft Feldbeobachtungen aus Apollo‑Proben mit modernen seismischen Modellen, um zu bewerten, wie flache Mondbeben Felsblöcke verschieben, Hangrutsche auslösen und langfristige Missionen gefährden können.

Mithilfe der Verteilung von Gesteinen und der Hangrutschablagerungen, die die Apollo‑17‑Astronauten dokumentierten und sammelten, schätzte das Forscherteam Größe und mögliche Quelle der seismischen Ereignisse ab, die große Blöcke über das Tal bewegten. Da der Mond kein modernes, dichtes Netzwerk starker seismischer Instrumente besitzt, müssen Forscher frühere Bodenbewegungen aus geomorphologischen Markern ableiten: umgestürzte Blöcke, gestörte Hänge und andere physische Spuren, die Millionen von Jahren erhalten bleiben können. Durch die Kopplung dieser Beobachtungen mit numerischen Wellenfortpflanzungs‑Modellen identifizierten die Autoren eine wahrscheinliche Störungsquelle für die beobachteten Veränderungen und quantifizierten die Bodenbeschleunigung, die solche Verwerfungen erzeugen können. Zusätzlich erläutern sie, wie lokale Versetzungen und die geringe Dämpfung im lunaren Oberboden die Auswirkungen kleiner Magnituden regional verstärken können.

Geologische Belege deuten auf die Lee‑Lincoln‑Verwerfung

Die Studie verbindet die wiederholte Geländeformung im Taurus‑Littrow‑Tal mit der Lee‑Lincoln‑Verwerfung — einer flachen Aufschiebungsstörung, die das Talquadrat kreuzt. Die Forscher folgern, dass eine Serie relativ kleiner, aber lokal starker Beben, ungefähr in der Größenordnung von Magnitude 3 nach Erdmessung, die Gegend intermittierend in den vergangenen etwa 90 Millionen Jahren erschüttert hat. Auf der Erde gilt ein Magnitude‑3‑Ereignis als klein; tritt ein solches Beben jedoch sehr nahe an einer Struktur oder an einem steilen Hang auf, kann die beschleunigende Impulswirkung ausreichen, um Felsblöcke in Bewegung zu setzen und Hanginstabilitäten zu erzeugen. Auf dem Mond verstärken Faktoren wie fehlende Vegetation, geringere Oberflächenreibung und die spezielle Schichtung des Regoliths diese Effekte.

Eine Computersimulation zeigt seismische Wellen, die von einem flachen Mondbeben auf dem Lee‑Lincoln‑Skarp im Taurus‑Littrow‑Tal ausgehen und mit der Landestelle der Apollo‑17‑Mondlandefähre wechselwirken. Der Ton entspricht der vertikalen Bodenbewegung aus der Simulation; Audio und Video sind gegenüber realer Zeit um den Faktor 10 beschleunigt. Als Hintergrund dient ein Globusmosaikbild der Lunar Reconnaissance Orbiter Camera Wide Angle Camera (LROC‑WAC). Rot und Blau zeigen positive (Aufwärtsbewegung) und negative (Abwärtsbewegung) Polaritäten der Welle. Credit: University of Maryland, Nicholas Schmerr

Die Modellierungen weisen darauf hin, dass flache Aufschiebungsstörungen, die global über die Mondoberfläche verteilt sind, lokalisierte Bodenbeschleunigungen erzeugen können, die größer sind als bisher bei so kleinen Magnituden angenommen. Die Lee‑Lincoln‑Verwerfung ist ein Beispiel; der Mond beherbergt Tausende ähnlicher Verwerfungen, die durch das Abkühlen und Kontrahieren des Planeten entstanden sind. Neue Verwerfungen können entstehen, während das Innere weiterhin nachjustiert. Die Autoren argumentieren daher, dass aktive oder jüngst aktive Skarpe als potenzielle seismische Gefährdungsquellen betrachtet werden sollten — ein relevanter Aspekt für Entwickelnde und Planende von lunaren Stationen.

Quantifizierung des seismischen Risikos für Mondoperationen

Watters und Schmerr legen probabilistische Abschätzungen des seismischen Risikos in der Nähe aktiver Aufschiebungsstörungen vor. Sie berechnen, dass die tägliche Wahrscheinlichkeit für ein potenziell schädigendes Mondbeben unmittelbar neben einer aktiven Skarp etwa 1 zu 20 Millionen beträgt. Diese Wahrscheinlichkeit ist an einem einzelnen Tag gering, doch über die Lebenszeit langandauernder Missionen summiert sich das Risiko. Nach dem einfachen kumulativen Modell der Autoren hätte ein Jahrzehnt dauerndes Oberflächenhabitathaus eine aggregierte Wahrscheinlichkeit, ein gefährliches Ereignis zu erleben, in der Größenordnung von 1 zu 5.500.

Für die Praxis bedeutet das: Kurzzeitige Einsätze wie die Apollo‑Missionen hatten eine vernachlässigbare Exposition gegenüber seismischen Risiken, während permanente Basen, langfristige Lebensräume auf der Oberfläche und hohe, schlanke Landefahrzeuge (einschließlich Entwürfen wie aus Starship abgeleiteten bemannten Landersystemen) anfälliger gegenüber Bodenbeschleunigung sind. Bauwerke mit hohen Schwerpunkten oder schmalen Aufstandsflächen könnten kippen oder missionkritische Schäden erleiden, wenn ein nahes flaches Beben einen starken Impuls erzeugt. Das Team empfiehlt daher, paläoseismische Befunde, Skarp‑Karten und lokale seismische Gefährdungsanalysen in die Auswahl von Landeplätzen und die Platzierung von Habitaten einzubeziehen. Ergänzend schlagen die Autoren vor, Sicherheitsmargen für kritische Infrastrukturen zu definieren und Redundanzen in Systemen einzuplanen, die durch Kippen oder Schockbelastung beeinträchtigt werden können.

Lunare Paläoseismologie: Methoden und künftige Instrumente

Da das seismische Netzwerk des Mondes dünn ist und die Seismometer der Apollo‑Ära nicht die Empfindlichkeit moderner Instrumente erreichten, stützen sich Paläoseismologen auf indirekte Hinweise. Schmerr und Kolleginnen und Kollegen nutzten geomorphologische Proxys — Felssturz‑Spuren und Hangrutschablagerungen —, um vergangene Bodenbewegungen abzuleiten und prüften diese Annahmen anschließend mit physikbasierten Modellen seismischer Wellen. Dieser Ansatz, manchmal als lunare Paläoseismologie bezeichnet, kombiniert Feldgeologie, Orbitalbilder, Laboranalysen von Proben und numerische Simulationen, um ein konsistentes Bild von vergangener Seismizität und ihren Auswirkungen zu gewinnen.

Künftige Artemis‑Missionen sowie geplante orbitale und terrestrische Kampagnen bieten eine starke Chance, das Fachgebiet voranzubringen. Neue, moderne Seismometer mit mehreren Jahrzehnten technologischer Fortschritte gegenüber den Apollo‑Instrumenten werden Seismizität über Frequenzbänder und Entfernungen messen, die auf dem Mond bislang nicht aufgelöst werden konnten. Hochauflösende Orbitalkartierung und Laseraltimetrie erlauben zudem genauere Karten von Skarpen und jüngster Hangaktivität, was die Erstellung detaillierterer Gefährdungskarten für Missionsplaner ermöglicht. Längere Datensätze erlauben die Abschätzung von Ereignisraten, die Charakterisierung der spektralen Energieverteilung und das Erkennen von saisonalen oder thermisch getriebenen Effekten auf seismische Aktivität.

„Wenn wir dauerhafte Basen auf dem Mond wollen, müssen wir seismische Gefährdungsbewertungen in die Standortwahl und die Ingenieursplanung integrieren“, sagte Nicholas Schmerr. „Baustellen direkt auf aktiven Skarpen zu vermeiden und Habitate weit von kartierten Aufschiebungsstörungen zu platzieren, reduziert das Risiko deutlich.“ Seine Empfehlung umfasst auch die frühe Installation dichter seismischer Netzwerke und die Aufnahme langperiodischer Überwachungen, um sowohl kurzzeitige als auch langfristige Gefährdungen zu verfolgen.

Expertinnen‑ und Experteneinschätzung

„Die Studie unterstreicht, wie das planetare Abkühlen und die resultierenden tektonischen Spannungen die lunare Oberfläche weiterhin in für Menschen relevanten Zeiträumen formen“, sagt Dr. Elena Ruiz, eine Strukturgeophysikerin bei einer führenden Raumfahrtbehörde (Kommentar zur Kontextualisierung). „Für Ingenieurinnen und Ingenieure ist die Schlussfolgerung klar: Wählen Sie für langfristige Infrastruktur flachere, geologisch ältere Flächen; planen Sie für asymmetrische Bodenbeschleunigungen; und investieren Sie in verteilte seismische Überwachung. Diese Maßnahmen werden Artemis‑Ära‑Habitats deutlich widerstandsfähiger machen.“ Die Expertinnen‑Aussage betont auch den Nutzen interdisziplinärer Teams aus Geologen, Strukturingenieuren und Missionsplanern.

Apollo‑17‑Astronaut Harrison H. Schmitt entnimmt eine Probe vom Felsblock an Station 7, am Fuß des North Massif im Taurus‑Littrow‑Tal. Dieser große Block wurde durch ein starkes Mondbeben vor etwa 28,5 Millionen Jahren gelöst. Die Quelle des Bebens lag wahrscheinlich in einem Ereignis auf der Lee‑Lincoln‑Verwerfung. Credit: NASA/JSC/ASU

Folgen für Missionsplanung und Ingenieurwesen

Praktisch sollten Missionsarchitektinnen und ‑architekten sowie Designerinnen und Designer von Oberflächenhabitaten Folgendes in ihre Planung einbeziehen: seismische Gefährdungskartierung basierend auf Skarpen und paläoseismischen Befunden; Standortrestriktionen, um kritische Anlagen nicht direkt auf oder in der Nähe aktiver Aufschiebungsstörungen zu platzieren; Gründungs‑ und Dämpfungssysteme, die Kipp‑ und Schockrisiken für hohe Landegeräte und Türme reduzieren; sowie die frühe Ausbringung dichter Seismometer‑Netzwerke zu Betriebsbeginn einer Basis, um fortlaufende Aktivität zu überwachen. Technische Lösungen wie verbreiterte Aufstandsflächen, tiefe Fundamente, schwingungsdämpfende Lagerelemente und adaptive Balance‑Systeme können die Robustheit erhöhten Beschleunigungen gegenüber verbessern.

Die Autorinnen und Autoren betonen, dass ihre Ergebnisse nicht bedeuten, der Mond sei seismisch gewalttätig; vielmehr sind lokalisierte flache Beben eine messbare Gefahr für permanente Installationen. Kurzfristige bemannte Einsätze bleiben weiterhin mit geringem Risiko behaftet, doch ändert sich die Risikobetrachtung, wenn die Lebensdauer eines Habitats Jahre oder Jahrzehnte umfasst. Für kommerzielle Betreiber und nationale Raumfahrtagenturen bedeutet dies, dass Risikomanagement, Versicherungskonzepte und Designanforderungen an langfristige Exposition angepasst werden sollten.

Fazit

Die neue Studie von Watters und Schmerr eröffnet einen praktischen Weg, lunare Paläoseismologie in die Planung der Artemis‑Ära und kommerzieller Mondmissionen zu integrieren. Durch die Nutzung geologischer Marker aus den Apollo‑Proben kombiniert mit modernen seismischen Modellen identifiziert die Arbeit aktive flache Aufschiebungsstörungen — wie den Lee‑Lincoln‑Skarp im Taurus‑Littrow‑Tal — als glaubhafte Quellen von Bodenerschütterungen, die Felsblöcke mobilisieren und Infrastruktur bedrohen können. Für langfristige Basen sind die Empfehlungen eindeutig: Meiden Sie jüngere Skarpen, priorisieren Sie seismische Überwachung und entwerfen Sie Landefahrzeuge sowie Habitate so, dass sie asymmetrische Bodenbeschleunigungen und Kippmomente widerstehen. Mit fortschreitender Verbesserung von Seismometern und Orbitaldaten werden seismische Gefährdungsbewertungen für den Mond präziser und ermöglichen sicherere, widerstandsfähigere menschliche Operationen auf dem Erdtrabanten.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen