10 Minuten

Flüssiges Wasser auf Ryugu: ein überraschender, lang anhaltender Befund

Ein multinationales Forscherteam, zu dem auch Wissenschaftler der Universität Tokio gehören, berichtet, dass der Mutterkörper des erdnahen Asteroiden Ryugu mehr als eine Milliarde Jahre nach seiner Entstehung wanderndes flüssiges Wasser beherbergte. Die Belege stammen aus hochpräzisen isotopischen Analysen winziger Gesteinsfragmente, die von JAXAs Hayabusa2-Mission auf die Erde zurückgebracht wurden. Diese Ergebnisse stellen die bisher vorherrschende Auffassung infrage, wonach wassergetriebene Alteration auf kohlenstoffreichen Asteroiden auf die frühesten Epochen des Sonnensystems begrenzt war, und sie haben weitreichende Konsequenzen für Modelle zur Herkunft des irdischen Wassers sowie für unser Verständnis der thermischen Entwicklung kleiner Körper.

Wissenschaftlicher Hintergrund: Warum das für die Planetenbildung wichtig ist

Zu verstehen, wann und wie Wasser auf kleinen, kohlenstoffreichen Körpern (oft als kohlenstoffhaltige oder carbonaceous Asteroiden bezeichnet) existierte, ist zentral für grundlegende Fragen der Planetenwissenschaft: Wie wurden flüchtige, wasserreiche Materialien im frühen Sonnensystem verteilt, welche Rolle spielten verschiedene Asteroidenklassen bei der Wasserlieferung und wie erhielt die Erde genug Wasser, um Ozeane und Lebensräume zu entwickeln? Jahrzehntelang gingen viele Modelle davon aus, dass die sogenannte aquee Alteration — also die chemische Wechselwirkung zwischen Gestein und flüssigem Wasser — überwiegend in den ersten wenigen zehn Millionen Jahren nach der Bildung stattfand, als kurzlebige radioaktive Isotope wie 26Al innere Wärme erzeugten und so Schmelzprozesse und chemische Umwandlungen ermöglichten.

Ryugu, 2018 von Hayabusa2 beprobt und zur Erde zurückgebracht, repräsentiert einen prototypischen kohlenstoffreichen Asteroiden. Da er vermutlich aus einer Mischung von Eis und Staub im äußeren Sonnensystem entstanden ist, sind Ryugu und sein Mutterkörper Schlüsselkandidaten, um Hypothesen über die Wasserlieferung an die terrestrischen Planeten zu prüfen. Solche Proben erlauben direkten Einblick in Mineralogie, Mikrotextur und isotopische Zusammensetzung — Einsichten, die Fernerkundungsdaten allein oft nicht liefern können. Darüber hinaus bieten Vergleiche mit kohlenstoffreichen Chondriten (z. B. CI- oder CM-Meteoriten) Referenzpunkte, um Alterationsgrade und volatile Bestände einzuordnen.

Methode und Entdeckung: isotopische Hinweise auf späte Fluidbewegung

Im Zentrum der Studie stehen detaillierte Messungen der Lutetium- (Lu) und Hafnium- (Hf) Isotope. In Gesteinen fungiert der radioaktive Zerfall von 176Lu zu 176Hf sowohl als Geochronometer als auch als Indikator für chemische Umverteilung. Die relative Abundanz von 176Hf gegenüber 176Lu kann Hinweise auf fraktionierende Prozesse liefern; beispielsweise resultiert ein Überschuss an Hf typischerweise, wenn Lu selektiv in Lösung mobilisiert wird oder wenn Kristalllinsen und Phasen unterschiedlich geochemisch reagieren.

Das Forscherteam fand in mehreren Probenfragmenten des Ryugu-Materials unerwartet hohe Verhältnisse von 176Hf relativ zu 176Lu. Diese Anomalie ist am besten erklärbar, wenn eine Flüssigphase Lutetium aus Wirtsmineralen herausgelöst und abtransportiert hat, während Hafnium im festen Rückstand angereichert blieb. Solche selektiven Mobilisierungen treten typischerweise bei tiefreichenden Fluidströmungen auf, die durch Temperaturanstieg, Druckänderungen oder Änderungen der chemischen Aktivität angetrieben werden.

Um dieses Signal zu extrahieren, nutzten die Wissenschaftler modernste Reinraum-Chemie und ultrahochpräzise Massenspektrometrie (z. B. MC-ICP-MS und TIMS-Methoden), kombiniert mit ausgefeilter Probenvorbereitung und chromatographischen Trennschritten. Da Hayabusa2 insgesamt nur wenige Gramm Material zurücklieferte, standen die Forscher vor der Herausforderung, aus einzelnen mikroskopisch kleinen Körnern aussagekräftige Isotopensignaturen zu gewinnen. Spezielle, verlustarme Trennmethoden, strikte Blank- und Referenzprotokolle sowie interne Standards ermöglichten Messungen mit der nötigen Präzision; mehrfach durchgeführte Kontrollen schlossen instrumental bedingte Artefakte größtenteils aus.

„Wir entdeckten ein nahezu ungestörtes Archiv von Wasseraktivität, das deutlich später stattfand als in Standardmodellen vorhergesagt“, sagte Associate Professor Tsuyoshi Iizuka (Department of Earth and Planetary Science, University of Tokyo). „Das Lu–Hf-System in diesen Körnern wurde durch ein spätes Fluidereignis gestört — wahrscheinlich ausgelöst durch einen Einschlag, der den Mutterkörper aufriss und zuvor tief verborgene Eisschichten schmolz. Die Kombination aus petrographischen Beobachtungen und isotopischer Signatur liefert eine konsistente Geschichte.“

Einschlaginduziertes Schmelzen: ein plausibler Auslöser

Die Forscher schlagen vor, dass ein signifikanter Kollisionsereignis auf dem größeren Mutterkörper von Ryugu Gestein aufriss und unterirdisches Eis zum Schmelzen brachte. Das geschmolzene Eis bildete flüssiges Wasser, das entlang von Brüchen, Adern und Porenraum aufstieg und mit vorhandenen Mineralen reagierte. Solche Fluidströmungen können lokal starke geochemische Umsetzungen bewirken, Korngrößen ändern, sekundäre Minerale bilden und isotopische Verhältnisse neu justieren.

Dieses Szenario erklärt sowohl die beobachtete isotopische Störung als auch das späte Auftreten der Fluidaktivität: Es impliziert, dass Eis in tieferen Lagen über sehr lange Zeit konserviert blieb und erst durch einen späteren thermischen Impuls mobilisiert wurde. Modellrechnungen zu Einschlägen, Wärmetransport und Schockheizung zeigen, dass neben globalen Erwärmungseffekten auch sehr lokale Erwärmungs- und Schmelzzonen entstehen können. Faktoren wie hohe Porosität, niedrige Wärmeleitfähigkeit des Regoliths und das Vorhandensein geschützter Reservoirs (z. B. innerhalb größerer Bruchzonen) erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Eis über hunderte Millionen bis Milliarden Jahre erhalten bleibt.

Die Dauer und Intensität eines solchen Fluidsystems hängen von mehreren Parametern ab: Größe und Energie des Einschlags, Tiefe der Eisvorkommen, Permeabilität des Wirtsgesteins sowie die chemische Zusammensetzung des Fluids. In manchen Szenarien können wiederholte, kleinere Einschläge ebenfalls episodische Erwärmungs- und Perkolationsereignisse auslösen, was zu einer mehrphasigen Alterationsgeschichte führt — ein Befund, der mit den heterogenen Texturen in einigen Ryugu-Proben übereinstimmt.

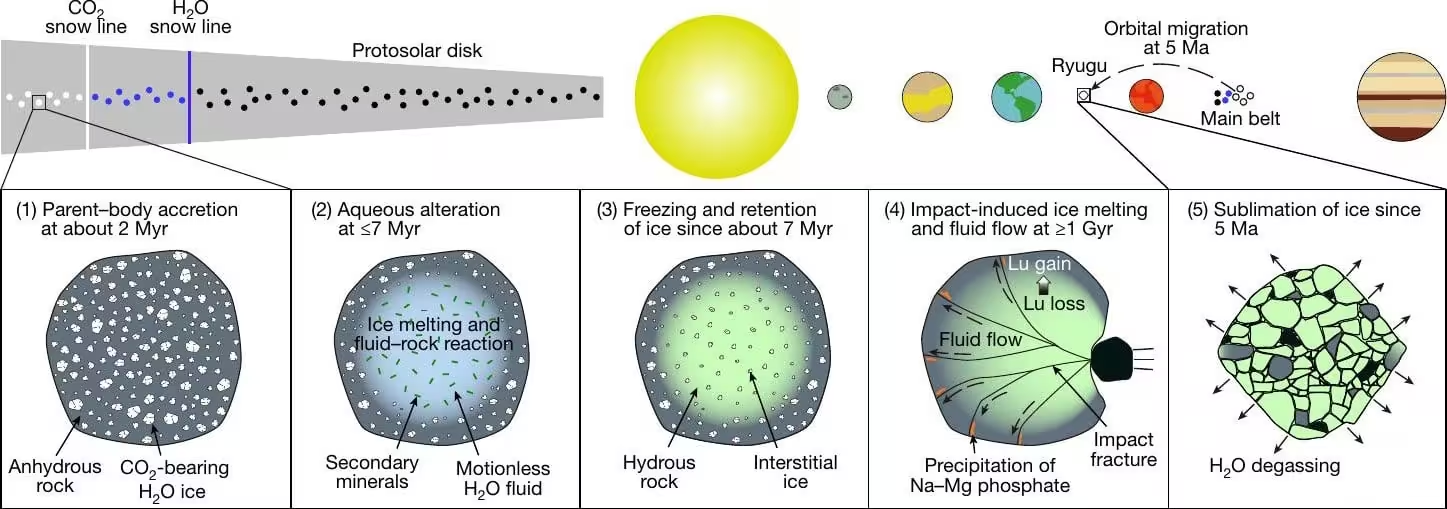

Diagramm, das zeigt, wie die Forschenden die Entwicklung von Ryugu über mindestens eine Milliarde Jahre rekonstruiert sehen. Quelle: 2025 Iizuka et al. CC-BY-ND

Folgen für den Wasserhaushalt und flüchtige Stoffe der Erde

Wenn der Mutterkörper von Ryugu Eis über einen so langen Zeitraum gehalten hat, könnten auch andere ähnliche kohlenstoffreiche Objekte Flüchtigkeiten deutlich länger bewahrt haben als bisher angenommen. Das Forschungsteam schätzt in groben Rahmen, dass Ryugu-ähnliche Einschlagkörper der frühen Erde zwei- bis dreimal mehr Wasser hätten zuführen können, als in vielen Standard-Akkretionsmodellen berücksichtigt wird. Eine solche Neubewertung des flüchtigen Budgets würde direkte Folgen für Schätzungen des Volumens früher Ozeane, die chemische Entwicklung der frühen Atmosphäre und die Zeitfenster für habitable Oberflächenbedingungen haben.

Konsequenzen betreffen sowohl Klimamodelle als auch geochemische Szenarien zur Entstehung des Lebens: Wenn die Bausteine des inneren Sonnensystems feuchter waren als bislang angenommen, verschieben sich die Randbedingungen für Modelle zur Oberflächenchemie, zur Verfügbarkeit organischer Vorläufer und zur Entwicklung stabiler Flüssigwasserumgebungen. Zudem beeinflusst ein höherer Beitrag an wasserreichen Einschlagkörpern die Interpretation von geochemischen Signaturen in frühen terrestrischen Gesteinen und Sedimenten sowie die Annahmen über die Häufigkeit und das Timing habitable Bedingungen auf anderen Planeten.

Details zur Mission und zu den Techniken

Hayabusa2 war die erste Mission, die Proben von einem primitiven, kohlenstoffreichen erdnahen Asteroiden zur Erde zurückbrachte, und eröffnete damit einzigartige Möglichkeiten für die Laborgeochemie. Aufgrund der geringen Gesamtprobenmasse musste jedes analytische Verfahren äußerst sparsam und hochoptimiert arbeiten. Zu den Innovationen des Teams gehörten verlustarme chemische Trennungen, die es erlaubt haben, mehrere Isotopensysteme an derselben mikroskopischen Probe zu messen, Kontextinformationen zu bewahren und multiple interne Kreuzkontrollen zu ermöglichen.

Zusammenarbeit zwischen Laboren war essenziell: Interlaborvergleichsstudien, gemeinsame Standards und wiederholte Messreihen reduzierten Unsicherheiten und stärkten die Aussagekraft der Befunde. Künftige Arbeiten werden zusätzlich moderne Techniken wie sekundäre Ionenmassenspektrometrie (SIMS) für in-situ-Analysen, Mikro-Analysen von Fluideinschlüssen zur Rekonstruktion von Druck-Temperatur-Bedingungen und hochauflösende elektronische Bildgebung zur Charakterisierung von Alterationstexturen einbeziehen.

Vergleichende Untersuchungen mit Proben der NASA-Mission OSIRIS-REx vom Asteroiden Bennu werden testen, ob lang anhaltende wässrige Aktivität ein allgemeines Merkmal kohlenstoffreicher erdnaher Asteroiden ist oder ein besonderes Kennzeichen der genetischen Linie, aus der Ryugu hervorging. Solche Vergleiche liefern eine wertvolle Kontextualisierung: Unterschiede in Mineralogie, Porosität oder Einschlagshistorie können erklären, warum einige Körper länger volatile speichern als andere.

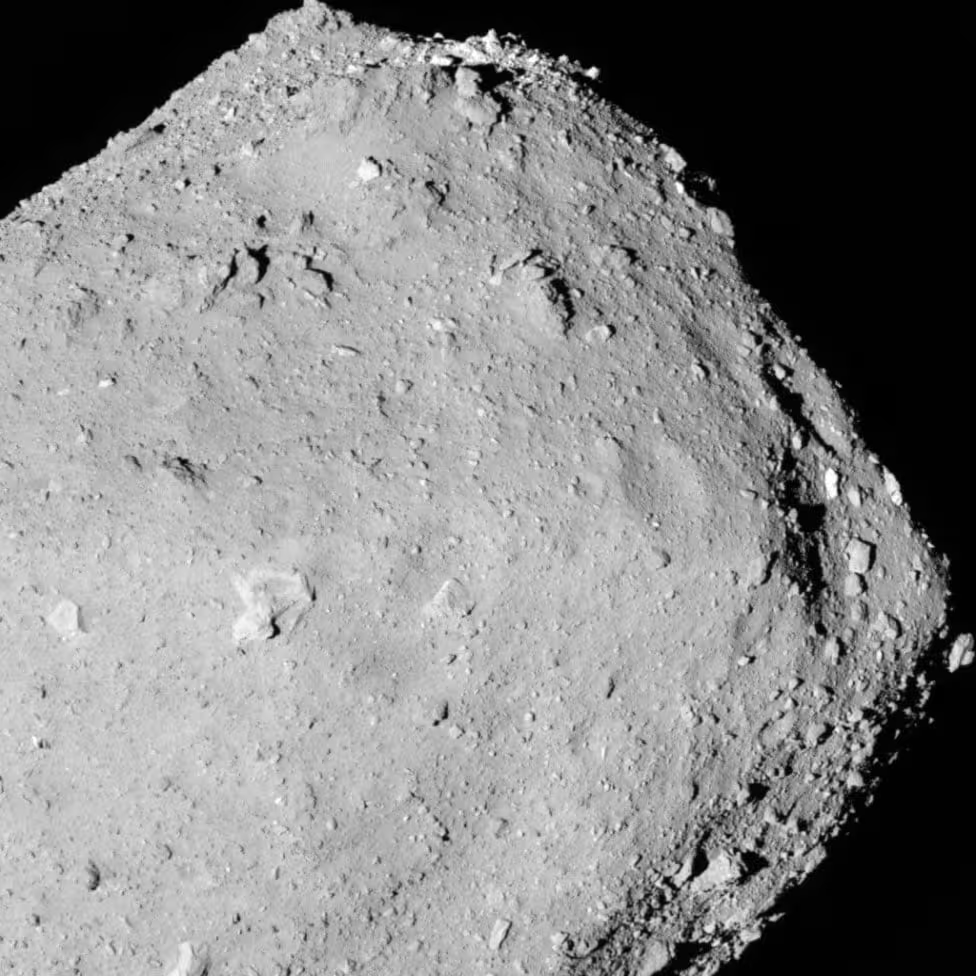

Ryugu ist nach einem magischen Unterwasserpalast aus einer japanischen Volksgeschichte benannt — passend scheint er in der Realität ebenfalls ein Palast des Wassers zu sein. Quelle: JAXA, UTokyo & Mitarbeitende CC-BY-ND

Fachliche Einschätzung

Dr. Maya Alvarez, Planeten-Geochemikerin (fiktional), kommentierte: „Der Nachweis, dass mehr als eine Milliarde Jahre nach Entstehung noch flüssiges Wasser durch einen Asteroiden migrierte, ist bemerkenswert. Er deutet darauf hin, dass die Speicherung flüchtiger Stoffe auf kleinen Körpern unter bestimmten geophysikalischen und geochemischen Bedingungen deutlich langlebiger sein kann. Das verändert unsere Sicht auf die Wasserlieferung an Planeten und unterstreicht den Wert von Probenrückführungen — Laborinstrumente auf der Erde übertreffen noch immer die In-situ-Messungen, die wir derzeit ins All bringen können.“

Solche Expertenkommentare betonen auch die Bedeutung interdisziplinärer Ansätze: Geochemiker, Petrologinnen, Planetologen und Modellierer müssen zusammenarbeiten, um sowohl die isotopischen Signale als auch die physikalischen Mechanismen (z. B. Permeabilität, Porosität, lokale Erwärmungsdynamiken) kohärent zu interpretieren. Nur so lassen sich robuste Rückschlüsse auf die Rolle kohlenstoffreicher Asteroiden in der frühen Solar-System-Evolution ziehen.

Nächste Schritte und Zukunftsaussichten

Geplante Analysen umfassen hochpräzise Datierungen von Phosphatadern, mikrostrukturelle Petrographie, Untersuchungen von Fluidinclusionen und den Vergleich verschiedener Isotopensysteme (z. B. Lu–Hf, U–Pb), um Zeitpunkt und Charakter der Fluidepisoden genauer zu triangulieren. Mikrothermometrische Daten aus Fluidinclusionen können etwa Druck-Temperatur-Bedingungen der Fluide liefern, während in-situ-Isotopenmessungen die räumliche Verteilung der Alteration offenbaren.

Da Probenrückführungsmissionen wie Hayabusa2 und OSIRIS-REx Referenzmaterial liefern, ist eine fortgesetzte Investition in Laborgeochemie und interdisziplinäre Forschung entscheidend. Verbessertes Laborequipment, neue analytische Methoden und stärkere internationale Kooperationen werden notwendig sein, um die offenen Fragen zur Speicherung, Mobilisierung und Lieferung von Wasser durch kleine Körper des Sonnensystems zu klären. Langfristig könnten diese Erkenntnisse auch helfen, die Häufigkeit von wasserführenden Körpern in extrasolaren Planetensystemen besser einzuschätzen.

Schlussfolgerung

Die Lu–Hf-isotopischen Befunde aus den Ryugu-Proben von Hayabusa2 zeigen, dass flüssiges Wasser mindestens Teile des Mutterkörpers des Asteroiden mehr als eine Milliarde Jahre nach seiner Bildung durchfloss. Diese Entdeckung erfordert eine Neubewertung der Speicherung und Lieferung flüchtiger Stoffe im frühen Sonnensystem und legt nahe, dass kohlenstoffreiche Asteroiden womöglich deutlich mehr Wasser zur Erde beigetragen haben als bislang angenommen. Fortgesetzte mikroskopische Untersuchungen der zurückgebrachten Proben — und der Vergleich mit Material von Bennu — werden die zeitliche Abfolge und die Mechanismen präziser herausarbeiten, mit denen kleine Körper Wasser speicherten, mobilisierten und an die inneren Planeten lieferten.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen