10 Minuten

Seltene Beobachtungen des winterlichen Polvortex des Mars

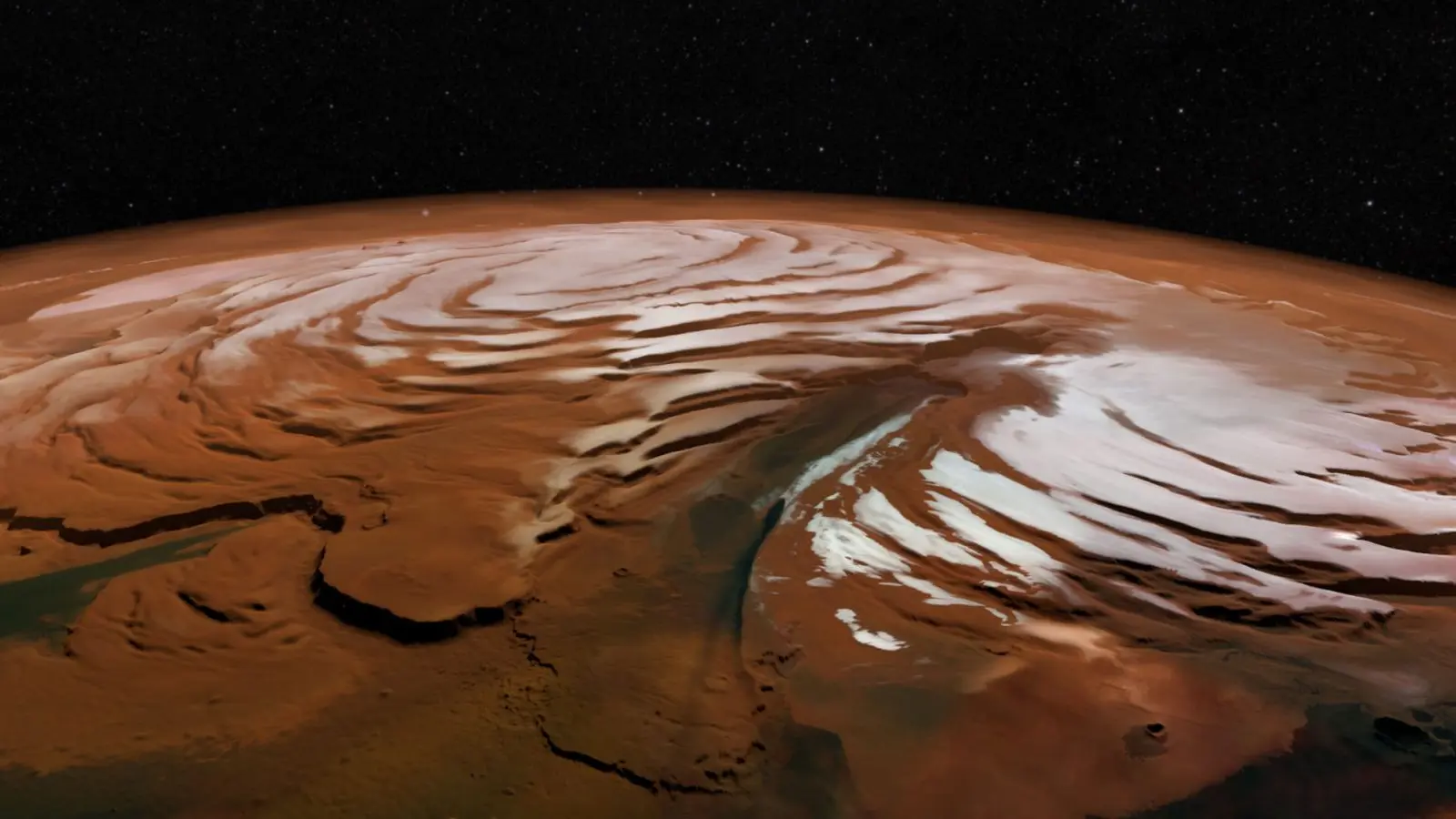

Eine Ansicht des Nordpols des Mars, erzeugt aus Bildern, wie sie von der Raumsonde Mars Express der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) aufgenommen wurden, und angereichert mit topographischen Daten des Mars Orbiter Laser Altimeters (MOLA), das an Bord der inzwischen eingestellten NASA-Mission Mars Global Surveyor betrieben wurde. Diese Kombination aus Bild- und Höhendaten schafft eine anschauliche Darstellung der polaren Regionen und ihrer Geometrie.

Fernerkundungsdaten aus der nördlichen Polarregion des Mars haben unerwartet extreme Bedingungen innerhalb des winterlichen Polarvortex der Planetenhülle zu Tage gefördert, darunter eine deutlich messbare Zunahme der atmosphärischen Ozonkonzentration. Neue Analysen, die Daten der Trace Gas Orbiter (TGO) der Europäischen Weltraumorganisation mit Messungen des Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) der NASA kombinieren, zeigen, dass die Temperaturen innerhalb des Vortex gegenüber der Umgebung um viele zehn Grad Celsius niedriger sein können und dass die anhaltende Polarnacht die Ansammlung von Ozon begünstigt.

Forscher unter Leitung von Dr. Kevin Olsen (University of Oxford) stellten diese Ergebnisse auf der EPSC‑DPS2025 Joint Meeting in Helsinki vor. Durch den vergleichenden Einsatz von Randbeobachtungen (Limb-Sichtungen) aus dem Atmospheric Chemistry Suite (ACS) an Bord von TGO und Temperaturprofilen des Mars Climate Sounder (MCS) am MRO konnte das Team die inneren Bedingungen des Vortex isolieren und die chemischen Veränderungen verfolgen, die auftreten, wenn Sonnenlicht über längere Zeit ausbleibt.

Wie sich der Polvortex bildet und warum er wichtig ist

Der Polvortex des Mars ist ein saisonales Phänomen, das durch die Achsneigung des Planeten von etwa 25,2 Grad angetrieben wird. Analog zu den hohen Breiten der Erde führt das Ende des nördlichen Sommers auf dem Mars zu einer langen Polarnacht. Fehlt die solare Erwärmung, entwickelt sich eine starke zirkumpolare Windstruktur — der Polvortex — die Luftmassen einschließt und die polare Luftsäule von niedrigeren Breiten weitgehend isoliert.

Die Bildung dieses Vortex ist ein Zusammenspiel aus Strahlungsbedingungen, dynamischer Zirkulation und mesoskaligen Prozessen: wenn die Sonneneinstrahlung verschwindet, kühlt die Atmosphäre rasch ab, was Druck- und Temperaturgradienten erzeugt, die starke Westwinde rund um den Pol aufbauen. Diese Winde fungieren als Barriere gegen den Austausch mit äquatornahen Luftmassen und schaffen so ein abgeschottetes, vielfach stabil geschichtetes System.

.avif)

Ein schematisches Temperaturprofil zeigt, wie es innerhalb des nördlichen Polvortex um etwa 40 Grad Celsius kälter ist (durch die gelbe Linie markiert) als außerhalb des Vortex. Bildnachweis: Kevin Olsen (University of Oxford) et al.

Innerhalb des marsianischen Vortex kühlt die Atmosphäre vom Boden bis in etwa 30 Kilometer Höhe außergewöhnlich stark ab — laut der Auswertung um circa 40 °C kälter als die umgebende Luft. Diese ausgeprägte Abkühlung führt dazu, dass selbst die geringe Menge an auf dem Mars vorhandener Wasserdampf kondensiert und sich auf der polaren Eisfläche ablagert. Dieser Entzug von Wasserdampf aus der Gasphase verändert die Photochemie der polaren Atmosphäre und schafft Bedingungen, die die lokale Anreicherung von Ozon begünstigen.

Ozonchemie in der marsianischen Polarnacht

Auf dem Mars ist Ozon (O3) eine reaktive Sauerstoffverbindung und dient als wichtiger Indikator für photochemische und katalytische Prozesse in der Atmosphäre. Unter Sonneneinstrahlung entstehen und vergehen Ozonmoleküle durch ein dynamisches Gleichgewicht aus photoinduzierten Reaktionen. Ein bedeutender Ozonsenker sind Reaktionen zwischen Ozon und wasserstoffhaltigen Spezies, die aus dem vorhandenen Wasserdampf stammen; wenn Wasserdampf vorhanden ist und UV-Strahlung ihn spaltet, entstehen OH‑Radikale und andere kurzlebige Spezies, die Ozon effizient zerstören können.

Während der Polarnacht treten jedoch gleichzeitig zwei entscheidende Veränderungen ein: die UV‑getriebene Photolyse versiegt weitgehend, und Wasserdampf wird durch Kondensation aus der Gasphase entfernt, da er auf der kalten Eiskappe abscheidet. Fehlen die sonst üblichen, wasserstoffabgeleiteten radikalischen Zerstörungswege, kann sich Ozon im abgeschlossenen Vortex anreichern. Das TGO/ACS-Team beobachtete daher eine messbare Ozonzunahme im Vergleich zu benachbarten, sonnenbeschienenen Breiten.

Technisch lässt sich dieser Mechanismus näher erläutern: Ozon auf dem Mars entsteht vorwiegend durch die Rekombination freier Sauerstoffatome (O) mit molekularem Sauerstoff (O2) unter Zuhilfenahme eines dritten Körpers (M), während seine Zerstörung in sonnenreichen Bereichen stark durch katalytische Zyklen von HOx (H, OH, HO2), aber auch durch NOx‑ähnliche Prozesse beeinflusst wird. Wird der HOx‑Pool reduziert, etwa durch Entzug von Wasserstoffträgern, kippt das Gleichgewicht zugunsten einer höheren Ozonkonzentration — ein Effekt, der innerhalb des winterlichen Vortex besonders ausgeprägt ist.

Verstehen, wie groß Ozonmengen werden können und wie sie variieren, liefert mehr als eine Momentaufnahme der aktuellen Chemie: Ozonverteilungen sind Eingangsgrößen für Modelle zur atmosphärischen Entwicklung des Planeten. Sie geben Hinweise darauf, wie sich Schutzschichten gegen UV‑Strahlung über geologische Zeiträume verändert haben könnten. Wäre der Mars einst mit einer deutlich dichteren Ozonschicht versehen gewesen, wären die Oberflächenbedingungen hinsichtlich UV‑Fluss deutlich milder gewesen, was direkt das Potenzial zur Entstehung oder zum Erhalt von Leben an der Oberfläche beeinflusst hätte.

Methoden: Instrumentenkombination zur Erforschung der Polarnacht

Die Erforschung der Polarnacht auf dem Mars erfordert die koordinierte Nutzung mehrerer Umlaufinstrumente, weil einzelne Messmethoden jeweils eigene Einschränkungen haben. ACS an Bord von TGO misst Absorptionsspektren, wenn Sonnenlicht beim Vorbeiziehen der Sonde den Atmosphärenrand (Limb) quert — ein hochempfindliches Verfahren zur Identifikation molekularer Spezies und ihrer vertikalen Verteilung. Allerdings ist ACS für limbische Spektroskopie auf das Vorhandensein von Sonnenlicht angewiesen; daher ist vollständige Dunkelheit über dem Pol eine grundlegende Messbarriere.

Um dieses Limit zu umgehen, nutzte das Team um Olsen die thermischen und infraroten Temperaturprofile des Mars Climate Sounder (MCS) auf dem MRO, um Intervalle zu identifizieren, in denen sich die Vortex‑Struktur vorübergehend verformt und Sonnenlicht entlang der Limb‑Pfadstrecken eindringen lässt. Auffällige Temperaturabfälle im MCS lieferten eindeutige Marker für vortexinterne Bedingungen; das Abgleichen dieser Zeitfenster mit ACS‑Okultationen markierte Beobachtungen als innen- bzw. außenhalb des Vortex. Dieser cross‑instrumentelle Ansatz erlaubte eine robuste Bestimmung der polarchemischen Umgebung in den zeitlich begrenzten Fenstern partieller Beleuchtung.

Darüber hinaus erlaubte die Kombination der Daten eine bessere Abschätzung der vertikalen Struktur: ACS liefert hohe spektrale Auflösung und Empfindlichkeit gegenüber Spurengasen, während MCS mit seiner Radiometrie die Temperaturverteilung und Schichtung der Atmosphäre zeigt. Durch Zusammenführung beider Datentypen konnte das Team nicht nur chemische Konzentrationen quantifizieren, sondern diese auch in den richtigen thermodynamischen Kontext stellen — ein entscheidender Schritt, um physikalische Ursachen zu unterscheiden, etwa zwischen lokaler Produktion, horizontalem Transport und vertikaler Mischung.

Zu den methodischen Herausforderungen zählen Messungenauigkeiten, zeitliche Diskrepanzen zwischen Beobachtungen der beiden Sonden sowie die begrenzte räumliche Abdeckung der Okultationsbahnen. Die Forscher adressierten diese Punkte durch strenge Qualitätsfilter, statistische Näherungen und die Nutzung von Modellsimulationen zur Interpolation zwischen Messungen — Standardverfahren in der planetaren Fernerkundung, die Transparenz über Unsicherheiten gewährleisten.

Auswirkungen für Missionen und zukünftige Forschung

Die Ergebnisse sind sowohl für die Atmosphärenwissenschaft als auch für die Planung künftiger Erkundungsmissionen relevant. Der für 2028 geplante Start des ESA/NASA-Konsortiums ExoMars Rosalind Franklin‑Rovers zielt darauf ab, Hinweise auf früheres Leben auf dem Mars zu finden. Die Bestimmung, ob der Mars einst eine substanziellere Ozonschicht hatte, hilft, die Strahlungsbedingungen an der Oberfläche durch die Zeit einzuschränken und präziser zu bestimmen, wann und wo die Oberfläche potenziell lebensfreundlicher gewesen sein könnte.

Die Beobachtungen unterstreichen außerdem den Wert langfristiger, multiinstrumentaler Überwachung aus der Umlaufbahn. Instrumente wie TGO/ACS und MRO/MCS ergänzen sich: ACS liefert detaillierte Messungen zur Zusammensetzung, während MCS die temperaturale Umgebung bereitstellt, die nötig ist, um chemische Signale in einem variablen dynamischen Rahmen zu interpretieren. Für zukünftige Missionen bedeutet dies, dass eine Kombination aus hochstrapazierfähigen Spurengasmessern, breitbandigen Temperaturradar-/Radiometerinstrumenten und begleitender Modellierung optimale wissenschaftliche Erträge liefert.

Auf wissenschaftlicher Ebene eröffnen diese Ergebnisse neue Fragestellungen: Wie stabil sind solche Ozonanreicherungen über saisonale Zyklen? Können mesoskalige Einflüsse oder atmosphärische Wellen die Dauer und Intensität der Anreicherungen modulieren? Welchen Einfluss haben sporadische Phänomene wie Staubstürme auf den Wasserhaushalt und damit indirekt auf die Ozonchemie? Die Beantwortung dieser Fragen erfordert verlängerte Beobachtungszeiträume, verbesserte räumliche Abdeckung und die Weiterentwicklung von chemisch-klimatischen Modellen des Mars.

Expert Insight

"Diese Beobachtungen sind ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die Kombination von Temperaturkartierung mit Zusammensetzungsmessungen neue Einblicke in die saisonale Chemie des Mars eröffnet", sagt Dr. Elena Marquez, Atmosphärenforscherin mit Schwerpunkt thermisch-infraroter Fernerkundung (fiktiv). "Die Ozonansammlung im Inneren des Polvortex zeigt uns, dass bereits subtile Veränderungen im Wasserdampfgehalt und in der Sonneneinstrahlung das Gleichgewicht wichtiger chemischer Zyklen umkippen können — eine Erkenntnis, die beim Wiederaufbau der atmosphärischen Geschichte des Mars und bei der Bewertung früherer Habitabilität von zentraler Bedeutung ist."

Solche Experteneinschätzungen betonen, dass die Interpretation der Daten nicht nur von einzelnen Messungen abhängt, sondern von konsistenten physikalischen Erklärungen, die Temperatur, Chemie und dynamische Prozesse zusammenführen. Dies stärkt die Aussagekraft der Ergebnisse und ihre Eignung als Eingangsgrößen in planetare Klimamodelle.

Fazit

Die Entdeckung einer Ozonzunahme innerhalb des winterlichen Polvortex des Mars verdeutlicht, wie extreme Kälte und anhaltende Dunkelheit die atmosphärische Chemie des Roten Planeten neu ordnen können. Durch die Integration von Daten aus dem Atmospheric Chemistry Suite von TGO und dem Mars Climate Sounder des MRO gewinnen Forschende ein klareres Bild davon, wie Wasserdampf‑Kondensation, das Fehlen von UV‑Photonen und vortex‑typische Dynamiken zusammenwirken, um lokale Ozonverstärkungen zu erzeugen. Diese Erkenntnisse verfeinern Modelle der früheren Umweltbedingungen des Mars und liefern wichtige Hinweise für künftige Missionen, die das Potenzial des Planeten zur Unterstützung von Leben in der Vergangenheit bewerten wollen.

Langfristig unterstreichen die Ergebnisse die Notwendigkeit kontinuierlicher Beobachtungen mit komplementären Messmethoden, um die komplexen Wechselwirkungen zwischen Strahlung, Thermodynamik und Chemie in polaren Systemen wirklich zu verstehen. Die Verbindung von Fernerkundungsdaten, bodennahen Messungen und robusten Modellen wird der Schlüssel sein, um die Geschichte der martianischen Atmosphäre und ihre Bedeutung für Habitabilität präziser zu quantifizieren.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen