10 Minuten

Neue Studie stellt geringe Chancen für nahe intelligente Lebensformen fest

Eine Analyse, die auf dem EPSC–DPS2025 Joint Meeting in Helsinki vorgestellt wurde, kommt zu dem Schluss, dass technologische Zivilisationen in der Milchstraße extrem selten sein könnten. Mithilfe von Modellen, welche planetare Atmosphären, langfristige Klima-Regulation und die Zeiträume berücksichtigen, die für die Entstehung von Intelligenz und Technologie erforderlich sind, schätzen die Forscher Dr. Manuel Scherf und Professor Helmut Lammer (Space Research Institute, Austrian Academy of Sciences, Graz), dass die nächstgelegene zugleich existierende technologische Zivilisation ungefähr 33.000 Lichtjahre von der Erde entfernt sein könnte.

Die Studie erhebt keinen absoluten Anspruch auf die Bestätigung unserer Einsamkeit; vielmehr identifiziert sie die eng gefassten planetaren und zeitlichen Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit eine Spezies fortgeschrittene Technologie entwickelt und gleichzeitig mit der Menschheit nachweisbar ist. Diese Beschränkungen reduzieren die erwartete Anzahl detektierbarer außerirdischer Intelligenzen (ETIs) drastisch und verlagern potenzielle Kandidaten weit in der Galaxie auseinander.

CO2-Gleichgewicht, Plattentektonik und bewohnbare Zeiträume

Eines der zentralen Ergebnisse bezieht sich auf atmosphärisches Kohlendioxid (CO2) und die Rolle der Plattentektonik bei der Regulierung langfristiger Bewohnbarkeit. Der Kohlenstoff‑Silicat‑Kreislauf, vermittelt durch Plattentektonik, entzieht der Atmosphäre langsam CO2, indem er Kohlenstoff in Gesteinen bindet; vulkanische Ausgasung führt dann dazu, dass ein Teil dieses Kohlenstoffs wieder freigesetzt wird. Dieses dynamische Gleichgewicht bestimmt, wie lange ein Planet Photosynthese und damit eine sauerstoffproduzierende Biosphäre aufrechterhalten kann.

Die Autoren erläutern detailliert, wie empfindlich dieses Gleichgewicht auf verschiedene Parameter reagiert: die Anfangsmenge an atmosphärischem CO2, die Geschwindigkeit der Verwitterung, die vulkanische Aktivität, die Plattenbewegungen und die Wechselwirkung mit der Sternenhelligkeit. Kleine Änderungen in einem dieser Werte können die Gesamtlebensdauer einer stabilen Biosphäre erheblich verlängern oder verkürzen. Daraus folgt, dass nicht allein die Entfernung zum Stern (die klassische Habitable Zone), sondern ein komplexes Netzwerk geologischer und klimatischer Prozesse über geologische Zeiträume entscheidet, ob ein Planet dauerhaft Leben unterstützen kann.

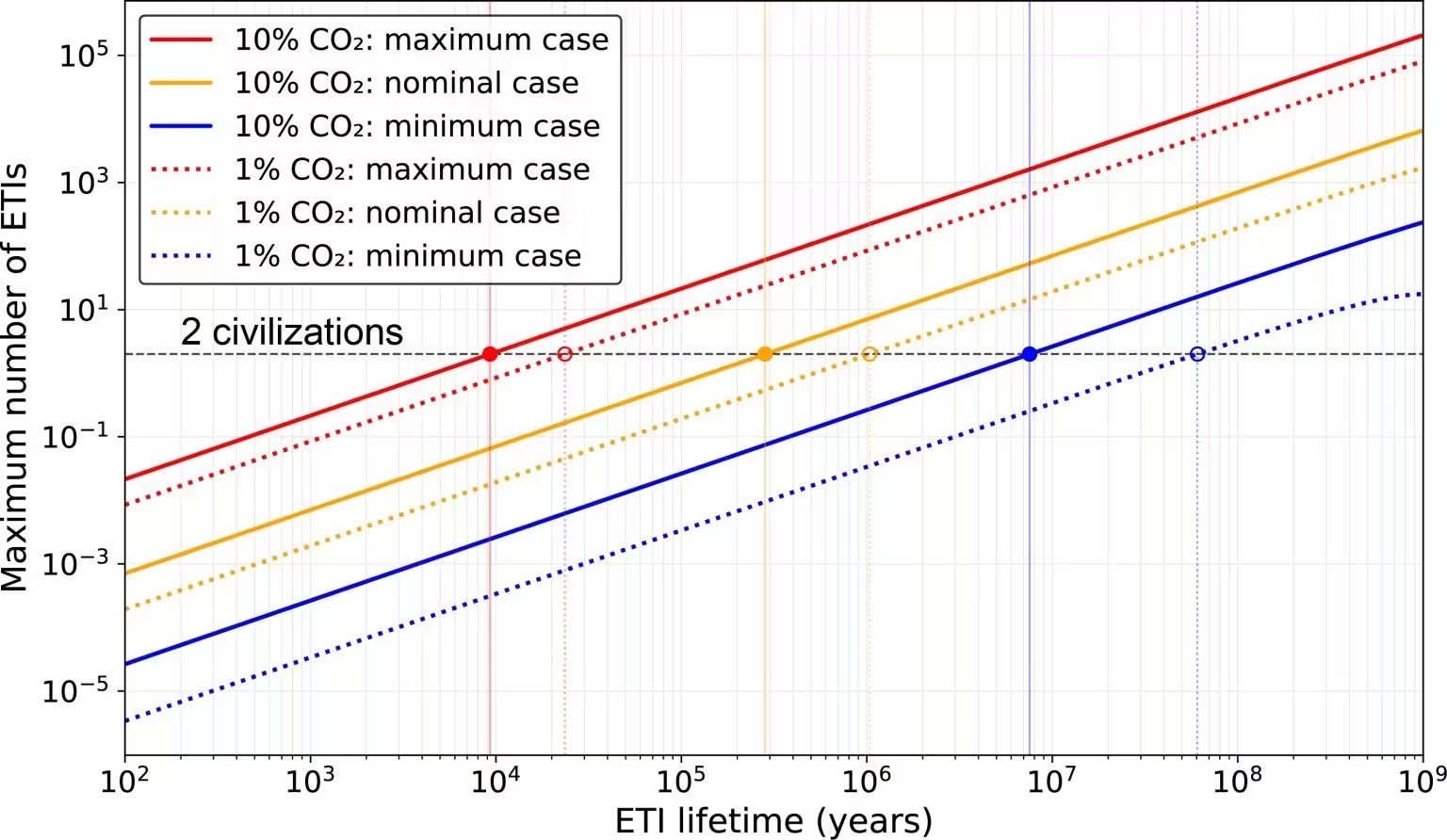

Das Diagramm zeigt die maximale Anzahl von ETIs, die gegenwärtig in der Milchstraße existieren könnten. Die durchgezogene orange Linie beschreibt das Szenario von Planeten mit Stickstoff‑Sauerstoff‑Atmosphären und 10 Prozent Kohlendioxid. In diesem Fall müsste die mittlere Lebensdauer einer Zivilisation mindestens 280.000 Jahre betragen, damit eine zweite Zivilisation gleichzeitig in der Milchstraße existiert. Eine Veränderung des atmosphärischen CO2-Gehalts liefert unterschiedliche Ergebnisse. Credit: Manuel Scherf und Helmut Lammer

Zuwenig CO2 führt auf längere Sicht zur Verarmung der Photosynthese und damit zum Verlust von Sauerstoffproduktion; zuviel CO2 wiederum erzeugt Treibhausbedingungen oder giftige Atmosphären. Die Autor:innen modellieren Szenarien, in denen Planeten CO2‑Fraktionen aufweisen, die mehrere Größenordnungen über den heute auf der Erde typischen Spurenniveaus liegen. So könnte beispielsweise eine Stickstoff‑Sauerstoff‑Atmosphäre mit 10 % CO2 – unter bestimmten planetaren und stellaren Bedingungen – eine biosphärische Phase von etwa 4,2 Milliarden Jahren ermöglichen. Dagegen könnte eine Atmosphäre mit 1 % CO2 eine Biosphären-Dauer von ungefähr 3,1 Milliarden Jahren stützen. Diese Lebensdauern hängen stark von der Leuchtkraft des Zentralsterns, dem orbitalen Abstand und der tektonischen Aktivität des Planeten ab.

Die Studie liefert auch quantitative Sensitivitätsanalysen, die zeigen, welche Kombinationen aus Sternenklasse, orbitaler Stabilität und geologischer Dynamik besonders günstige oder ungünstige Ergebnisse produzieren. Solche Analysen sind wertvoll, um Prioritäten für Beobachtungsprogramme zu setzen: welche Exoplaneten mittels Spektroskopie als vielversprechend angesehen werden sollten und welche eher ausgeschlossen werden können.

Plattentektonik erscheint dabei als ein Schlüsselfaktor: Ohne sie ist die langfristige Regulierung von CO2 stark beeinträchtigt, und bewohnbare Zeitfenster sind entweder kurz oder extrem instabil. Die Arbeit argumentiert außerdem, dass signifikante Sauerstoffanteile – geschätzt mindestens etwa 18 % des Volumens – wahrscheinlich erforderlich sind, um Technologien zu ermöglichen, die auf Verbrennung und Hochtemperatur‑Metallurgie angewiesen sind. Unterhalb dieser Schwelle wären feuerbasierte Schmelz‑ und Schmiedevorgänge sowie andere Prozesse, die unsere technologische Entwicklung ermöglichten, höchst unwahrscheinlich.

Von der Biosphären‑Dauer zur Zahl der Zivilisationen

Scherf und Lammer verknüpfen diese planetaren Lebensdauern mit der statistischen Wahrscheinlichkeit, dass zwei technologische Spezies gleichzeitig existieren. Auf der Erde entwickelten sich komplexes Leben und eine technologische Zivilisation über einen Zeitraum von rund 4,5 Milliarden Jahren. Damit eine andere Spezies zeitlich mit der Menschheit überlappt, muss ihr Planet eine Biosphäre lange genug beherbergen, damit Intelligenz und Technologie entstehen können – und diese Zivilisation muss anschließend lange genug andauern, um gleichzeitig mit uns präsent zu sein.

Im repräsentativen Szenario der Studie (10 % atmosphärisches CO2) liegt die mediane Lebensdauer einer Zivilisation, die nötig ist, damit überhaupt eine weitere ETI zeitgleich mit der Menschheit existiert, bei etwa 280.000 Jahren. Um zehn gleichzeitige Zivilisationen in der Milchstraße zu haben, wären durchschnittliche Lebensdauern von mehr als rund 10 Millionen Jahren erforderlich. Da diese Langlebigkeitswerte im Vergleich zur aufgezeichneten menschlichen Geschichte extrem groß sind, bleibt die erwartete Zahl koexistierender ETIs niedrig; die nächstgelegenen Kandidaten sind daher selten und weit voneinander entfernt.

Die Arbeit betont, dass zwei getrennte Zeitkomponenten kombiniert werden müssen: erstens die Zeit bis zur Entstehung technologischer Fähigkeiten auf einem Planeten, zweitens die mittlere Lebensdauer solcher technologischen Gesellschaften. Beide Größen sind mit Unsicherheiten behaftet, aber selbst konservative Annahmen führen zu einer geringen Wahrscheinlichkeit für nahe, gleichzeitige Nachbarn.

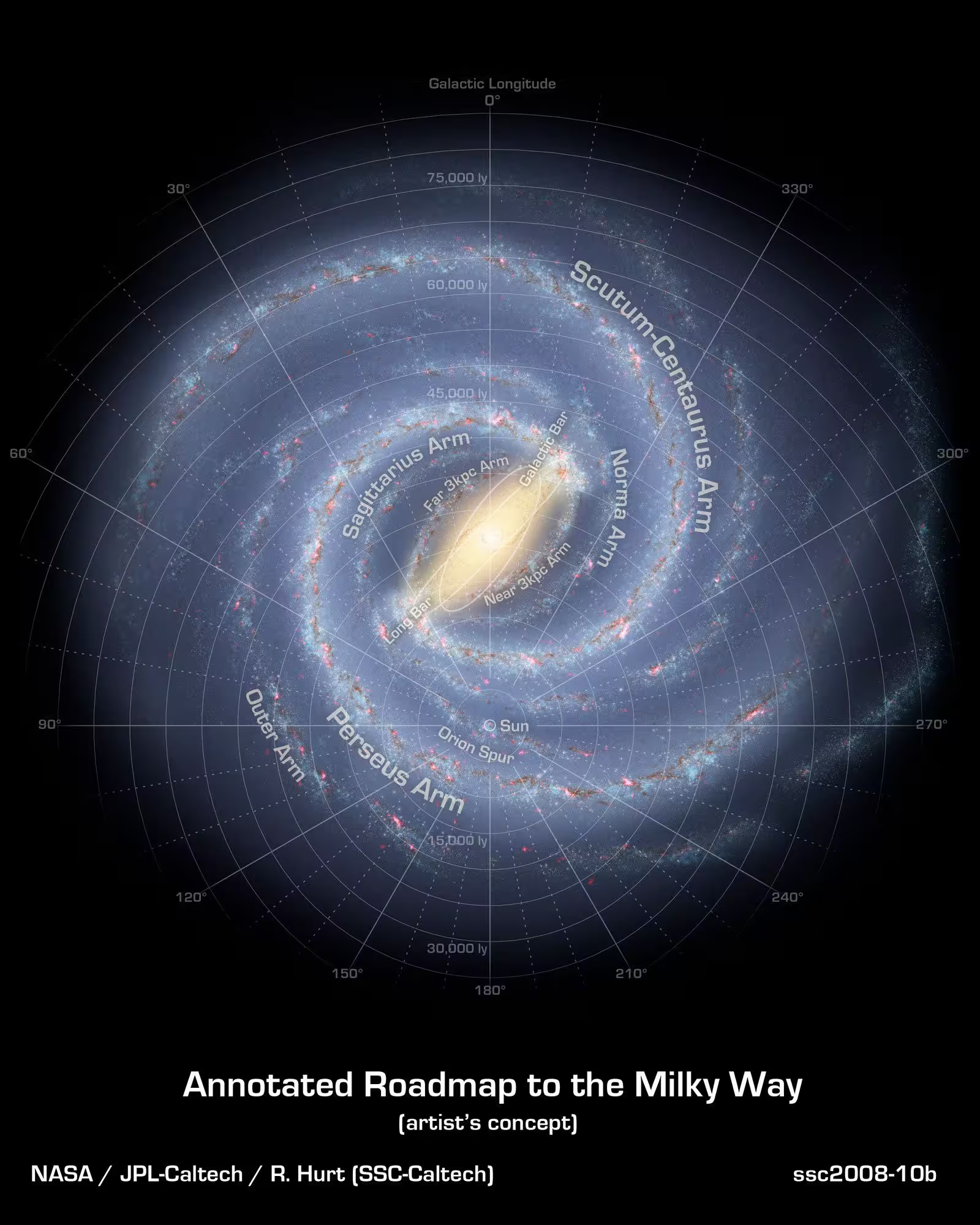

Eine Künstlerdarstellung unserer Milchstraße, die den Standort der Sonne zeigt. Unser Sonnensystem befindet sich etwa 27.000 Lichtjahre vom Zentrum der Galaxie entfernt. Die nächstgelegene technologische Spezies könnte rund 33.000 Lichtjahre entfernt sein. Credit: NASA/JPL–Caltech/R. Hurt (SSC–Caltech)

Kombiniert man diese Wahrscheinlichkeiten mit der Sternverteilung der Galaxie, ergibt sich die Abschätzung von 33.000 Lichtjahren: Unsere Sonne liegt etwa 27.000 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum entfernt, sodass viele plausibel sitzende ETIs auf der gegenüberliegenden Seite der Milchstraße lokalisiert wären. Die Autor:innen betonen, dass es sich hierbei um eine statistische Erwartung handelt und nicht um einen direkten Nachweis.

Der statistische Rahmen liefert somit keinen absoluten Ausschluss, sondern eine nüchterne Wahrscheinlichkeitseinschätzung: Selbst wenn Leben und Technologie möglich sind, führt die Kombination aus seltenen Langzeit‑Biosphären, speziellen Atmosphärenbedingungen und benötigter technologischer Langlebigkeit zu einer dünnen räumlichen Dichte solcher Zivilisationen.

Beschränkungen und unquantifizierte Faktoren

Die Autor:innen erkennen mehrere bedeutsame Unbekannte an, die das Modell noch nicht quantifizieren kann: die Wahrscheinlichkeit, dass Leben überhaupt entsteht; die Wahrscheinlichkeit, dass Leben Photosynthese entwickelt; die Häufigkeit von mehrzelliger Lebensform; und die Wahrscheinlichkeit, dass intelligente Organismen Technologie erfinden. Wenn diese Faktoren sehr wahrscheinlich sind, könnten ETIs zahlreicher sein als das Modell nahelegt. Sind sie hingegen selten, könnte die Galaxie tatsächlich arm an technologischen Zivilisationen sein.

Darüber hinaus sind kulturelle und soziotechnische Aspekte einer Zivilisation nicht Teil des aktuellen Modells: etwa wie wahrscheinlich es ist, dass eine Gesellschaft selbstzerstörerische Technologien vermeidet, sich in langlebige Institutionen organisiert oder ihre Umwelt stabilisiert. Ebenso fehlen bisher valide Abschätzungen über die Rolle zufälliger Einflüsse wie großskaliger Einschläge oder klimatischer Kipppunkte, die eine Zivilisation abrupt beenden könnten. Solche Faktoren könnten das Risiko drastisch erhöhen, dass technologische Gesellschaften kurzlebig sind.

Die Vorgehensweise macht deutlich, dass Habitabilität nicht allein durch das einfache Vorhandensein einer „habitablen Zone“ eines Sterns definiert wird; sie hängt ebenso von planetarer Geologie, langfristiger Klima‑Regulierung, atmosphärischer Chemie und der Evolution komplexen Lebens über geologische Zeiträume ab. Beobachtungsdaten zu Plate‑Tectonic‑Indikatoren, Atmosphärenzusammensetzungen und Sternenalter sind daher für präzisere Modelle essenziell.

Fachliche Einschätzung

Dr. Priya Anand, Astrophysikerin und Wissenschaftskommunikatorin, kommentiert:

"Diese Studie verbindet elegant planetare Geophysik und atmosphärische Chemie mit dem statistischen Problem gleichzeitiger Zivilisationen. Sie erinnert uns daran, dass die Detektion von ETIs nicht nur den Bau besserer Teleskope oder das Abhören von Funksignalen erfordert; wir müssen auch verstehen, wie selten langlebige, technologisch fähige Biosphären sein können. Selbst ein einziger bestätigter Nachweis würde unsere Perspektive auf Leben im Universum fundamental verändern."

Solche Expertenaussagen unterstreichen die interdisziplinäre Natur der Fragestellung: Astrophysik, Geowissenschaften, Biologie und Sozialwissenschaften müssen zusammengeführt werden, um realistische Einschätzungen zur Häufigkeit technologischer Zivilisationen zu liefern. Die Studie liefert damit einen Ausgangspunkt für weitere empirische und theoretische Arbeiten.

Folgen für SETI und künftige Suchen

Für die Suche nach außerirdischer Intelligenz (SETI) sind die Ergebnisse ernüchternd, aber nicht entmutigend. Wenn technologische Zivilisationen rar und weit entfernt sind, müssen Suchstrategien verfeinert und die Arten von Technosignaturen, nach denen wir suchen, ausgeweitet werden. Traditionelles Radio‑SETI bleibt wertvoll, doch optische Suchen nach gepulsten Lasersignalen, Infrarotsuchen nach Abwärme‑Signaturen und die Untersuchung atmosphärischer Technosignaturen (ungewöhnliche Gasverhältnisse in Exoplaneten‑Spektren) gewinnen an Bedeutung.

Laufende und geplante Instrumente – wie extrem große bodengebundene Teleskope, das James Webb Space Telescope und zukünftige Weltraumobservatorien – werden unsere Fähigkeit verbessern, Exoplaneten‑Atmosphären zu charakterisieren und nach Biosignaturen sowie möglichen Technosignaturen zu suchen. Gleichzeitig können breitbandige Radio‑Arrays und gezielte Tiefenstudien unterschiedliche Regionen des Parameterraums untersuchen und so komplementäre Daten liefern.

Scherf und Lammer befürworten diese pragmatische Sicht: Fortgesetzte Investitionen in SETI und Exoplaneten‑Charakterisierung sind der einzige Weg, um diese statistischen Modelle empirisch zu testen. Ein langfristiges Null‑Ergebnis würde die existierenden Beschränkungen weiter verschärfen; ein positiver Nachweis wäre hingegen eine der tiefgreifendsten Entdeckungen der Wissenschaftsgeschichte und würde zahlreiche disziplinäre Annahmen grundlegend verändern.

Praktisch bedeutet das: Beobachtungsprogramme sollten priorisieren, Planeten mit stabil erscheinender Tektonik, geeigneten Sauerstoff‑ und CO2‑Verhältnissen sowie älteren, ruhigen Sternen höhere Aufmerksamkeit zu schenken. Ebenso wichtig sind serielle und wiederholte Beobachtungen, um seltene oder temporäre Signale nicht zu übersehen.

Schlussfolgerung

Die neue Analyse, vorgestellt auf der EPSC–DPS2025, fasst die Suche nach außerirdischer Intelligenz in quantifizierbare planetare Begriffe: langlebige Biosphären, aufrechterhalten durch Plattentektonik und ausbalancierte CO2‑Werte, sowie hinreichender Sauerstoffgehalt für technologische Entwicklung sind Kombinationen, die wahrscheinlich selten sind. Unter realistischen Annahmen zu diesen Anforderungen und zu den Lebensdauern von Zivilisationen könnte die nächste technologische Zivilisation, die gleichzeitig mit der Menschheit existiert, zehntausende Lichtjahre entfernt sein.

Die Studie nennt damit konkrete Schwerpunkte für beobachtende Nachforschungen — Atmosphären von Planeten, tektonische Indikatoren und Sauerstoffniveaus — und bestärkt den wissenschaftlichen Mehrwert einer vielseitigen SETI‑Strategie und detaillierter Exoplanetenforschung. Letztlich markiert die Arbeit einen wichtigen Schritt hin zu dateninformierten Prioritäten in der Suche nach Leben und Technologie jenseits der Erde, und sie liefert eine Grundlage für zukünftige Modellverfeinerungen, experimentelle Tests und interdisziplinäre Kooperationen.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen