8 Minuten

Neue Bernsteinfunde in einem Steinbruch in Ecuador liefern einen außergewöhnlichen Einblick in einen Waldbestand, der vor rund 112 Millionen Jahren auf dem südlichen Superkontinent Gondwana stand. In den Harzblöcken sind Insekten, Pflanzenreste und sogar Spinnenfäden konserviert – ein seltener Moment aus der mittleren Kreidezeit, der unser Bild der südlichen Paläoökologie ergänzt.

Fund und wissenschaftliche Bedeutung

Forscher, die Material aus dem sogenannten Genoveva-Steinbruch untersuchten, berichten über ihre Ergebnisse in Communications Earth & Environment. Der Bernstein stammt aus der Hollín-Formation, einer sedimentären Einheit des Oriente-Beckens in Ecuador. Weil Bernstein organische Einschlüsse so gut bewahrt, eröffnet dieser Fund direkte Einblicke in Organismen und ökologische Interaktionen, die sonst im fossilen Bestand der Südhalbkugel nur spärlich vertreten sind.

Warum ist das wichtig? Die meisten gut untersuchten Bernsteinlagerstätten liegen in der nördlichen Hemisphäre. Das hat das Bild von der Biodiversität und den Ökosystemen der Kreidezeit verzerrt. Ein Fund wie dieser erlaubt es, Lücken zu schließen, biogeografische Vergleiche anzustellen und Hypothesen über Unterschiede zwischen nördlichen und südlichen Ökosystemen zu prüfen.

Fundstätte, Material und bemerkenswerte Einschlüsse

Die Feldteams sammelten neben den Bernsteinstücken auch die umgebende Matrix, um palynologische und stratigraphische Daten zu sichern. Die Analysen zeigen zwei dominante Typen von harzartigen Materialien: unterirdisch gebildeter Bernstein, der vermutlich in Wurzelbereichen entstand, und luftgebundener Bernstein, der aus Harztropfen herrührt, die an Stämmen oder Ästen erstarrten.

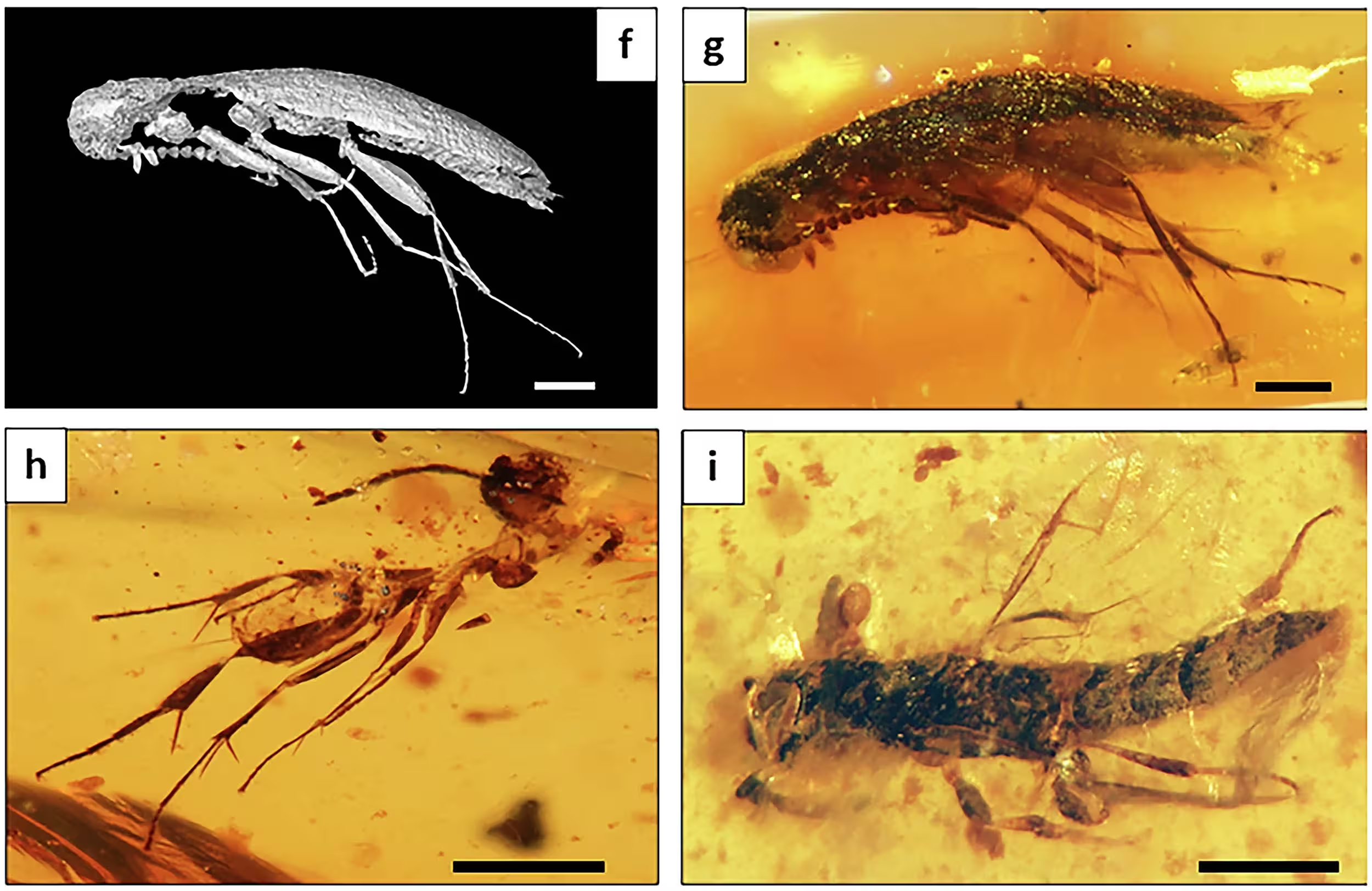

In 60 luftgebundenen Bernsteinproben identifizierten die Autorinnen und Autoren 21 verschiedene Bioeinschlüsse, darunter Insekten aus mindestens fünf Ordnungen. Dokumentierte Gruppen umfassen Diptera (Fliegen), Coleoptera (Käfer) und Hymenoptera (Ameisen, Wespen und Verwandte). Besonders spektakulär ist ein fragmentierter Spinnfaden, der in einem Harzfluss konserviert wurde. Dazu kommen Mikrofossilien und pflanzliche Reste aus der umliegenden Gesteinsmatrix – Sporen, Pollen und organische Fragmente –, die beim Wiederaufbau der lokalen Vegetation helfen.

Die Kombination aus Insekteneinschlüssen und pflanzlichen Mikrofossilien deutet auf einen feuchten, dicht bewachsenen Wald hin, dominiert von harzproduzierenden Baumarten. Die Koexistenz verschiedener Bernsteintypen spricht dafür, dass Harz an mehreren Ebenen des Waldes produziert wurde: von der Kronenschicht bis in den Wurzelraum.

Was die Einschlüsse über Flora und Fauna verraten

Insekteneinschlüsse in Bernstein sind mehr als nur hübsche Fossilien: Sie erlauben eine morphologische Untersuchung, die über reine Abdrücke im Gestein hinausgeht. Erhaltungsbedingungen in Bernstein können feine Strukturen wie Antennen, Mundwerkzeuge oder Flügeladern konservieren. Solche Details sind essenziell, um systematische Zuordnungen vorzunehmen, Funktionsmorphologie zu erschließen und potenzielle Verhaltensweisen zu interpretieren.

Die palynologischen Daten – Pollen und Sporen – ergänzen das Bild: Sie geben Hinweise auf die Zusammensetzung des Waldes, dominante Pflanzenfamilien und das lokale Klima. Gemeinsam ermöglichen diese Daten, trophische Netze zu rekonstruieren: Welche Insektenarten könnten Pflanzensaft, Pollen oder andere Ressourcen genutzt haben? Welche Räuber-Beute-Beziehungen sind plausibel? Solche Fragen lassen sich anhand der Kombination von Inklus und Matrixmaterial gezielter beantworten.

Beispiele und Interpretationen

- Dipterenreste deuten auf fliegende Nektar- oder Saftspezialisten hin, mögliche Bestäuber oder Destruenten.

- Käfer können wegrationalte Borkenkäfer ähnliche ökologische Rollen gespielt haben, etwa im Abbau von Holz oder als Herbivoren.

- Hymenopterenfragmente eröffnen Einblicke in frühe soziale oder solitäre Lebensweisen; manche Funde könnten frühe Verwandte heutiger Ameisen oder Wespen repräsentieren.

- Der erhaltene Spinnfaden zeigt, dass Spinnennetze in dieser Region bereits komplexe Strukturen bildeten – ein Hinweis auf gut entwickelte räuberische Arthropoden und eine stabile Beutegesellschaft.

Wissenschaftlicher Kontext: Warum südliche Bernsteinlagerstätten zählen

Bernsteinvorkommen reichen zeitlich weit zurück – über 300 Millionen Jahre –, doch die meisten umfangreichen Sammlungen stammen aus Eurasiens und Nordamerikas Kreide- und Tertiärschichten. Dadurch entsteht ein Forschungsvorteil für die nördliche Hemisphäre: dort lässt sich Ökologie und Evolution detaillierter rekonstruieren. Der ecuadorianische Fund trennt sich davon, weil er Daten aus Gondwana liefert, jener Landmasse, die später die heutigen Kontinente Südamerika, Afrika, Indien, Australien und Antarktika umfasste.

Solche Funde sind zentral, um biogeografische Muster zu verstehen: Wie unterschieden sich Insektenfaunen zwischen Nord und Süd? Welche Rolle spielten Klima, Vegetationsstruktur und geografische Isolation bei der Evolution neuer Linien? Indirekt helfen die Daten auch bei Fragen zur Kontinentaldrift: die Verbreitung bestimmter Taxa kann Rückschlüsse auf Landverbindungen oder Dispersionsbarrieren zulassen.

Vergleich mit nördlichen Bernsteinfaunen

Ein wichtiger nächster Schritt ist der Vergleich der ecuadorianischen Assemblage mit bekannten nördlichen Faunen aus der mittleren Kreidezeit. Solche Vergleiche können taxonomische Ähnlichkeiten, divergente Funktionsgruppen oder einzigartige, endemische Linien aufdecken. Unterschiedliche Umweltbedingungen – etwa Temperatur, Niederschlag und Pflanzenzusammensetzung – beeinflussen die Zusammensetzung ganzer Gemeinschaften. Durch direkten Einschlussvergleich lassen sich gemeinsame Muster und regionale Abweichungen identifizieren.

Methoden: Wie Forscher die Einschlüsse untersuchen

Die Studie kombinierte klassische Feldmethoden mit modernen Laborverfahren. Mechanische Präparation befreit Inklusen behutsam von überdeckendem Material, während Licht- und Elektronenmikroskopie feine Details der Insektenmorphologie sichtbar macht. Palynologische Analysen des umgebenden Sediments liefern Pollen- und Sporenspektren, die Aufschluss über die lokale Vegetation und das Klima geben.

Radiometrische Datierungsmethoden in Kombination mit stratigraphischen Korrelationen legen das Alter der Fundschichten auf etwa 112 Millionen Jahre fest. Diese Altersbestimmung ist entscheidend, um die Funde zeitlich einzuordnen und mit anderen Kreidezeit-Funden weltweit zu vergleichen.

Neue Bildgebungstechniken und ihr Potenzial

Um noch tiefere Einblicke zu gewinnen, planen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Einsatz fortgeschrittener Methoden wie Mikro-Computertomographie (Micro-CT). Diese Technik ermöglicht dreidimensionale Rekonstruktionen feiner anatomischer Strukturen, ohne die Probe zu zerstören. Micro-CT kann innere Weichteile, Muskelansätze oder zarte Flügelskelette sichtbar machen, die mit konventioneller Mikroskopie schwer zu erfassen sind.

Darüber hinaus werden chemische Analysen (z. B. FTIR, Raman-Spektroskopie) eingesetzt, um die Zusammensetzung des Bernsteins zu untersuchen und Unterschiede zwischen unterirdisch gebildetem und luftgebundenem Bernstein zu charakterisieren. Solche Daten helfen zu verstehen, welche Prozesse zur Erhaltung der Einschlüsse geführt haben.

Nächste Schritte: Ausbau und Vergleichsstudien

Die Forschergruppe plant, die Probenahme in der Hollín-Formation auszuweiten, um die räumliche und zeitliche Variabilität der Einschlüsse besser zu erfassen. Breitere Stichproben ermöglichen Aussagen über Habitatheterogenität innerhalb der Fundstelle und über mögliche saisonale oder klimatische Schwankungen.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die systematische Vergleichsanalyse mit anderen Bernsteinlagerstätten der Kreidezeit weltweit. Solche Vergleiche sind notwendig, um biogeografische Muster zu identifizieren und evolutionäre Trends in Insektengruppen und Pflanzenfamilien zu dokumentieren. Kooperationen mit internationalen Sammlungen sollen dabei helfen, Taxonomie und Paläoökologie länderübergreifend zu harmonisieren.

Potenzial für interdisziplinäre Forschung

Der ecuadorianische Bernstein ist nicht nur für Paläontologen interessant. Botaniker, Palynologen, Chemiker und Geochemiker können aus dem Material Erkenntnisse ziehen: von der Identifizierung ausgestorbener Pflanzenlinien bis hin zur Rekonstruktion alter Klimabedingungen. Außerdem öffnen solche Funde Fenster in die Evolution von Interaktionen – etwa Bestäubung oder parasitäre Beziehungen –, die komplexe ökologische Netzwerkstrukturen zeigen.

Lead-Autor Xavier Delclòs fasst die Bedeutung der Entdeckung prägnant zusammen: "Dieser Fund öffnet ein seltenes Fenster auf die südliche Kreidezeit. Die Kombination aus Insekten und pflanzlichen Mikrofossilien erlaubt es, Hypothesen zur Funktionsweise gondwanischer Ökosysteme zu testen und deren Unterschiede zu nördlichen Landschaften zu untersuchen." Die Forscher betonen, dass die Fundstelle eine wertvolle Ressource für künftige Studien zur Biodiversität der Kreidezeit in Südamerika darstellt.

Über den unmittelbaren wissenschaftlichen Mehrwert hinaus hat der Fund auch Bedeutung für den Schutz von Fundstätten und das Bewusstsein für geologische Erbe. Bernsteinlagerstätten bergen nicht nur ästhetische und ökonomische Werte, sondern liefern auch einzigartige Daten zur Erdgeschichte. Sie zu dokumentieren, zu erforschen und zu erhalten, ist zentral für das Verständnis der biologischen Vergangenheit unseres Planeten.

Der ecuadorianische Bernstein ist damit mehr als ein weiterer Fossilfund: Er ist ein Schlüsselstück in einem größeren Puzzle, das die Entwicklung, Verbreitung und Wechselwirkung von Arten auf dem einst vereinten Gondwana entschlüsseln hilft. Mit erweiterten Analysen, internationalen Vergleichen und neuen Bildgebungstechniken werden die kommenden Jahre wahrscheinlich zahlreiche neue Einsichten in die Ökologie und Evolution der mittleren Kreidezeit liefern.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen