8 Minuten

Ein frei umherziehender Planet, als Cha 1107-7626 bekannt, liefert Beobachtern eine spektakuläre Momentaufnahme astronomischer Dynamik: Er zieht Material aus seiner Umgebung mit einer bislang ungekannten Geschwindigkeit ein. Die Entdeckung wirft Fragen auf — zur Entstehung von Planeten, zur Rolle von Magnetfeldern und zur Chemie protoplanetarer Scheiben.

Ein dramatischer Fressanfall im Sternbild Chamäleon

Cha 1107-7626 wurde in einer Entfernung von etwa 620 Lichtjahren im Sternbild Chamäleon lokalisiert. Mit einer Masse, die auf fünf bis zehn Jupitermassen geschätzt wird, gehört das Objekt zu den sogenannten planetary-mass objects — substellaren Körpern, die zwischen Planeten und braunen Zwergen liegen. Beobachter registrierten eine plötzliche Zunahme der Helligkeit und spektroskopische Signale, die auf einen extremen Akkretionsausbruch hindeuten: rund sechs Milliarden Tonnen Material pro Sekunde stürzten auf das Objekt. Das ist die höchste jemals an einem planetaren Körper gemessene Akkretionsrate.

Wie die Entdeckung zustande kam: Instrumente und Methoden

Der Befund beruht auf hochauflösenden spektroskopischen Messungen mit dem Very Large Telescope (VLT) der European Southern Observatory (ESO) in Chile. Das Team nutzte das X-shooter-Instrument, um die plötzliche Aufhellung und die charakteristischen Linienprofile zu erfassen. Ergänzende Daten stammen aus dem Archiv des SINFONI-Instruments und von Beobachtungen des James Webb Space Telescope (JWST) im mittleren Infrarot. Diese multiwellenlängen-Strategie ermöglichte es, Änderungen in der Scheibenchemie und im Akkretionsfluss nachzuzeichnen.

Spektroskopie ist der Schlüssel: Linienprofile, Kontinuumsüberschuss und molekulare Signaturen geben Aufschluss über Temperatur, Dichte, Strömungsgeschwindigkeiten und letztlich über die Massenübertragungsrate. Zwischen Anfang 2025 und August 2025 dokumentierte das Forscherteam einen rapiden Anstieg der Akkretion — etwa achtmal höher als wenige Monate zuvor — mit dem erwähnten Spitzenwert. Solche zeitlich begrenzten Ausbrüche sind bei jungen Sternen bekannt, bei Objekten in planetaryer Masse dagegen bislang einmalig in diesem Ausmaß.

Was der Ausbruch über Entstehungswege erzählt

Akkretionsausbrüche sind ein bekanntes Phänomen bei jungen stellaren Objekten: Gravitationskollaps, Scheibeninstabilitäten und magnetische Prozesse sorgen dafür, dass Material episodisch vom Umgebungsdisk auf den Prototstern gestreamt wird. Das beobachtete Verhalten von Cha 1107-7626 legt nahe, dass ähnliche Mechanismen auch bei sehr niedrigen Massen greifen können. Ein zentrales Dilemma formulierte Co-Autor Aleks Scholz: Gehören sogenannte Rogue-Planeten zur Untergrenze der Sternentstehung oder sind es Planeten, die aus Systemen herausgeschleudert wurden?

Der intensive, sternähnliche Akkretionsausbruch stärkt die These, dass zumindest einige frei fliegende planetary-mass Objekte durch direkten Kollaps von Gaswolken entstehen — also analog zur Sternentstehung — und nicht ausschließlich als in instabile Systeme ausgeschossene Planeten. Das bedeutet: Die Entstehungskanäle von Planeten und Sternen könnten fließender sein als bisher angenommen.

Chemische Veränderungen während des Bursts

Ein besonders aufschlussreicher Befund war die vorübergehende Erscheinung von Wasserdampf-Linien in den Spektren während des Ausbruchs. Vor dem Ereignis waren diese Linien nicht nachweisbar. Solche chemischen Sprünge deuten darauf hin, dass durch das Aufheizen der Scheibe (und mögliche Schockprozesse) Moleküle von staubgebundenen Körnern freigesetzt werden und so kurzlebige, heiße Gasphasen entstehen. Dieses Verhalten ähnelt dem, was bei jungen Sternen beobachtet wird, und zeigt, dass Diskochemie um planetare Massenobjekte sehr dynamisch sein kann.

Magnetfelder als unsichtbare Architekten der Akkretion?

Eine der überraschendsten Interpretationen der Daten ist, dass magnetische Feldlinien Material auf das Objekt kanalisieren könnten — ein Prozess, der bei klassischen T-Tauri-Sternen gut dokumentiert ist. Magnetische Funneling-Prozesse erzeugen charakteristische Linienprofile, hohe Einfalls-geschwindigkeiten und localized Hotspots auf der Oberfläche, weil die Akkretionsenergie auf kleineren Flächen konzentriert wird.

Falls Objekte mit nur wenigen Jupitermassen tatsächlich genügend starke Magnetfelder erzeugen können, müssten Modelle zur frühen Entwicklung substellarer Körper dies berücksichtigen. Magnetisch gesteuerte Akkretion würde die Grenze zwischen Planeten und Sternen in ihrer Frühphase weiter verwischen und einen Kontinuumsgedanken in der Formationsforschung stärken.

Welche Signale verraten magnetische Akkretion?

- Breite, blau- oder rotverschobene Emissionslinien, die auf schnelle Strömungen hinweisen.

- Kontinuumsüberschuss im UV/optischen Bereich durch Akkretionshotspots.

- Polarisationssignale oder Zeeman-Splitting in starken Linien als direkter Magnetfeldnachweis.

Aktuelle Daten liefern Indizien, doch endgültige Messungen von Magnetfeldern bei planetary-mass Objekten erfordern noch höhere Sensitivität und Auflösung.

Folgen für Populationen freier Planeten und ihre Entdeckbarkeit

Freifliegende Planeten sind intrinsisch sehr lichtschwach, was sie schwer auffindbar macht. Die Entdeckung von Cha 1107-7626 hängt stark mit der hohen Empfindlichkeit moderner Spektrographen zusammen — und mit dem Glücksmoment eines Akkretionsausbruchs, der die Helligkeit kurzzeitig deutlich erhöhte. Solche Ereignisse verbessern die Sichtbarkeit und erlauben detaillierte Studien, die ansonsten nicht möglich wären.

Die nächste Generation von Observatorien wird hier eine Schlüsselrolle spielen: Insbesondere das Extremely Large Telescope (ELT) der ESO mit seinem 39-Meter-Hauptspiegel wird die Suche nach und die Charakterisierung von isolierten, planetaren Massenobjekten revolutionieren. Hohe spektrale Auflösung, adaptiver Optik und größerer Lichtsammel-Fläche erlauben direkte Untersuchungen von Akkretionsspuren, Magnetindikatoren und Diskochemie für deutlich größere Stichproben.

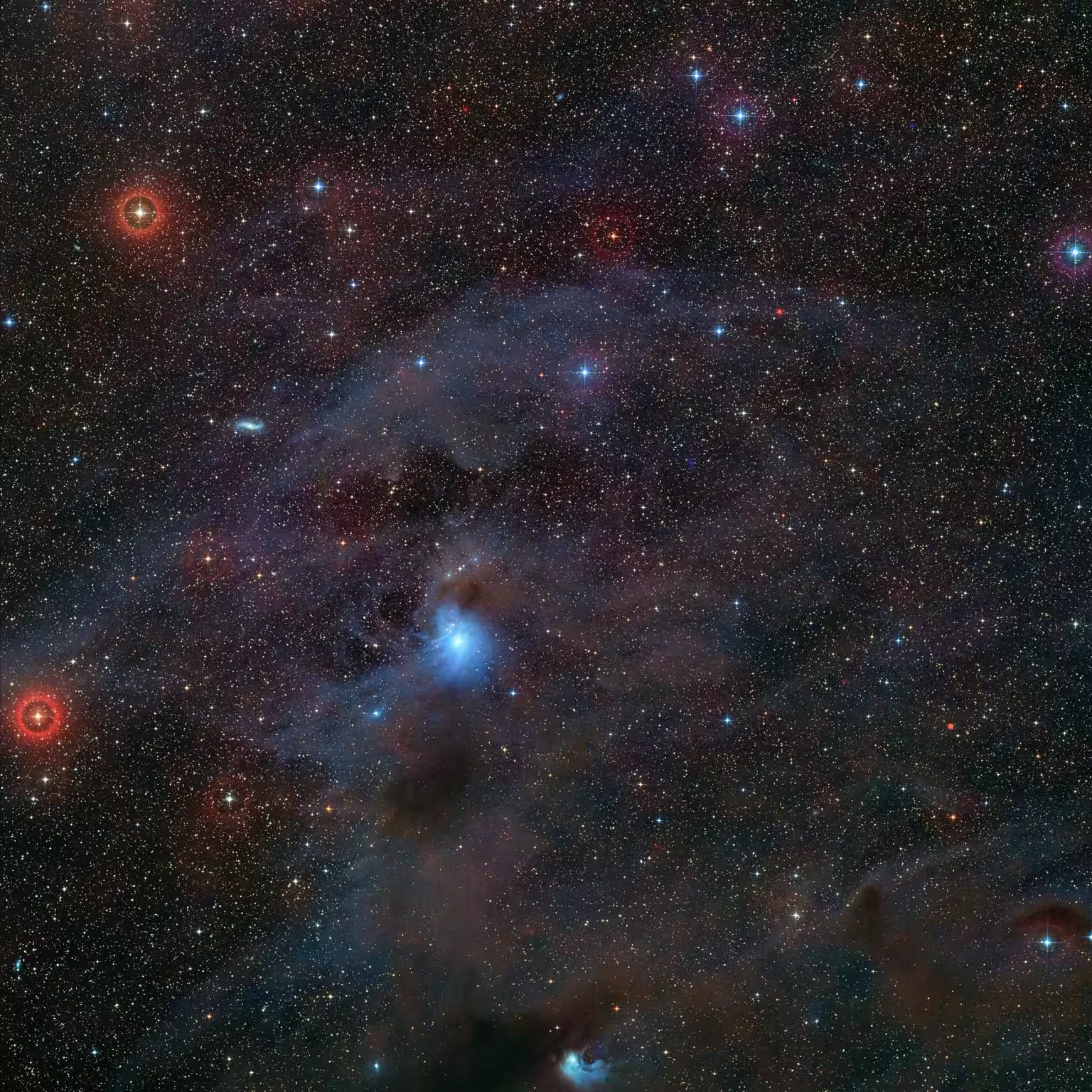

Dieses Infrarotbild, aufgenommen mit ESO’s VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy), zeigt die Position von Cha 1107-7626 am Himmel. Das Objekt erscheint als ein sehr kleiner Punkt in der Bildmitte. Credit: ESO/Meingast et al.

Expertenstimme: Ein Perspektivwechsel in der Klassifikation

"Ein planetarer Körper, der sich wie ein junger Stern verhält, verändert unsere Klassifikationsansätze für substellare Objekte", sagt Dr. Maya Patel vom Institute for Exoplanetary Science. "Dieses Ereignis zeigt, dass episodische Akkretion und magnetische Prozesse bis in sehr niedrige Massen hinein relevant sind. Mit den nötigen Instrumenten werden wir prüfen können, ob Cha 1107-7626 typisch ist oder ein extremes Beispiel bleibt."

Wie die Beobachtung Theorien zur Planetenbildung fordert

Die Daten zu Cha 1107-7626 liefern konkrete Anforderungen an theoretische Modelle: Sie müssen erklären, wie

- rasche, burstartige Akkretionsphasen bei planetaren Massen entstehen können,

- substantielle Magnetfelder in Körpern mit nur wenigen Jupitermassen aufgebaut werden und

- Diskochemie sich innerhalb kurzer Zeiträume dramatisch verändern kann — etwa durch die Freisetzung von Wasserdampf bei Erhitzung.

Ein plausibles Szenario ist ein hybrides Bild: Einige isolierte planetary-mass Objekte könnten durch eine skalierten Version der Sternentstehung entstehen (Kollaps kleiner Gaswolken, gefolgt von episodischer Akkretion), während andere ursprünglich in Mehrfachsystemen entstanden und später herausgeschleudert wurden. Die relative Häufigkeit der beiden Kanäle bestimmt das Gesamtbild der Population freier Planeten in unserer Milchstraße.

Modellanpassungen und offene Fragen

Theoretiker müssen nun verschiedene physikalische Prozesse zusammenführen: Scheibeninstabilitäten, magnetohydrodynamische Wechselwirkungen, Thermochemie unter transienten Bedingungen und mögliche Wechselwirkungen mit Umgebungswolken. Beobachtungen wie diese liefern zeitlich aufgelöste Benchmarks, die Simulationen validieren und einschränken können.

Was als Nächstes zu tun ist

Fortlaufendes, multiwellenlängenbasiertes Monitoring ist entscheidend: Nur mit zeitlich dicht gepackten Beobachtungen lassen sich die Dynamik von Ausbrüchen, die Entwicklung der Scheibenchemie und mögliche Wiederholungszyklen zuverlässig erfassen. Kombinationen aus hochauflösender Spektroskopie, Infrarotbeobachtungen (z. B. JWST) und zukünftigen ELT-Messungen werden die beste Chance bieten, Magnetfelder direkt zu messen und Oberflächenhotspots zu lokalisieren.

Darüber hinaus ist die Suche nach weiteren Beispielen wichtig, um statistische Aussagen treffen zu können: Sind heftige Akkretionsausbrüche seltene Ausreißer oder ein normaler Bestandteil der Frühphase freier planetary-mass Objekte? Die Antwort beeinflusst unsere Vorstellungen über die Häufigkeit von Wasserdampf, die Möglichkeit von sekundären Atmosphären und letztlich die Vielfalt von substellaren Welten.

Dieses sichtbare Lichtbild (Digitized Sky Survey 2) markiert die Position von Cha 1107-7626 am Himmel. Das Objekt selbst ist hier nicht direkt sichtbar; seine Lage liegt exakt im Bildzentrum. Credit: ESO/Digitized Sky Survey 2.

Warum das für die Forschung wichtig ist

Der Fall Cha 1107-7626 zeigt eindrucksvoll, wie Beobachtungen unerwartete Lücken in unserem Verständnis aufdecken können. Wenn substellare Objekte episodische, starke Akkretionsphasen und magnetisch gesteuerte Akkretion durchlaufen, dann beeinflusst das zahlreiche Felder: von der Modellierung der Stern- und Planetenentstehung über die Interpretation von Diskenspektren bis hin zur Vorhersage der chemischen Zusammensetzung junger Atmosphären. Das Ergebnis ist ein reichhaltigeres, komplexeres Bild davon, wie vielfältig die Prozesse sein können, die zur Bildung von Himmelskörpern führen.

Vor allem aber bietet die Entdeckung eine klare Aufforderung: Beobachte weiter, mit möglichst vielen Augen und so oft wie möglich. Nur so werden wir herausfinden, ob Cha 1107-7626 ein einmaliger Ausbruch war oder ein Fenster in einen häufigeren Mechanismus, der bislang schlicht übersehen wurde.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen