10 Minuten

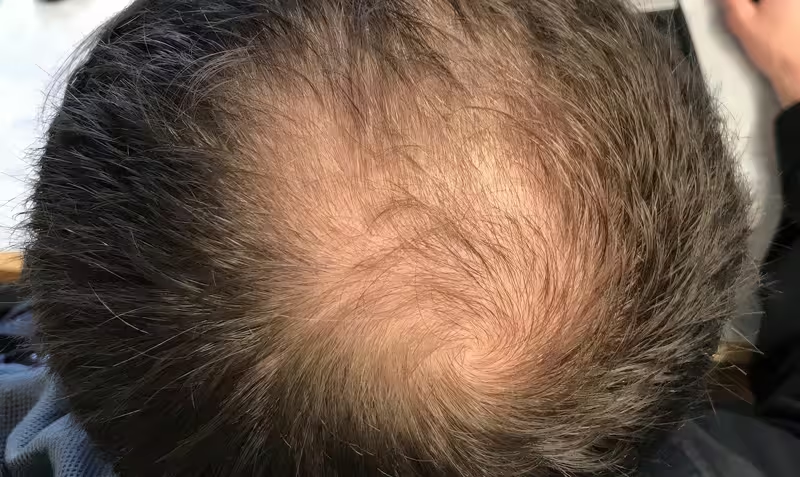

Neue Analysen zur Sicherheit von Finasterid wecken ernste Fragen: Könnte das weit verbreitete Mittel gegen androgenetischen Haarausfall (und gegen benigne Prostatahyperplasie) psychische Risiken bergen, die bislang unterschätzt wurden? Dieser Artikel fasst die wichtigsten Erkenntnisse, Hintergründe und praktische Konsequenzen zusammen und erklärt, was Patientinnen und Patienten, Ärztinnen und Ärzte sowie Aufsichtsbehörden jetzt beachten sollten.

Kernbefund: konsistente Signale aus mehreren Studien

Eine aktuelle Übersichtsarbeit, die acht Studien aus den Jahren 2017 bis 2023 zusammenführt und nationale Registerdaten nutzt, weist auf wiederkehrende Zusammenhänge zwischen Finasterid-Anwendung und erhöhten Raten von Stimmungserkrankungen, suizidalen Gedanken und Suizid hin. Der Autor der Analyse, Mayer Brezis, pensionierter Nephrologe und ehemaliger Professor am Hadassah-Hebrew University Medical Center, kritisiert, dass diese Signale von Herstellern und Regulierungsbehörden nicht ausreichend beachtet wurden. Die möglichen Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit sind nach seiner Einschätzung beträchtlich.

Wie Finasterid wirkt — und warum das auf die Psyche einwirken kann

Finasterid hemmt das Enzym 5-alpha-Reduktase, das Testosteron in Dihydrotestosteron (DHT) umwandelt. Diese Wirkung erklärt, warum das Mittel Haarausfall reduziert und Prostatavolumen verringert. Gleichzeitig katalysiert 5-alpha-Reduktase aber auch die Bildung bestimmter Neurosteroide, etwa Allopregnanolon, die hemmend auf GABAerge Neurotransmission wirken und so an der Stimmungsregulation beteiligt sind.

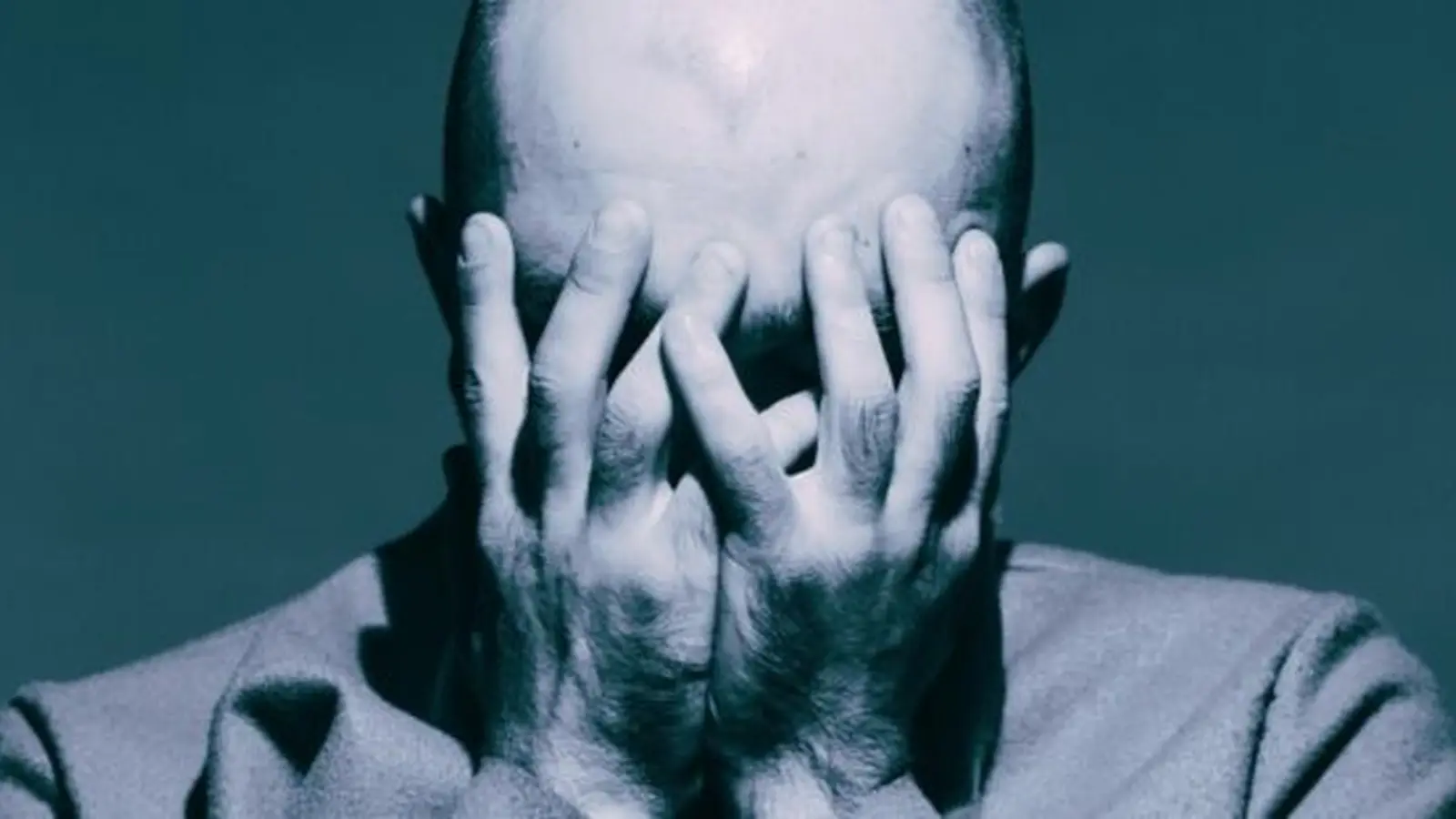

Tierexperimentelle Daten zeigen, dass Finasterid dauerhafte Veränderungen im Gehirn auslösen kann: strukturelle Veränderungen im Hippocampus, veränderte synaptische Plastizität und neuroinflammatorische Reaktionen, die mit Angst- und depressionsähnlichem Verhalten verknüpft werden. Klinische Berichte dokumentieren außerdem, dass manche Betroffene nach Absetzen des Medikaments über Monate bis Jahre anhaltende psychiatrische Symptome erleben — ein Phänomen, das unter dem Begriff "Post-Finasterid-Syndrom" diskutiert wird. Dieses Syndrom umfasst anhaltende sexuelle Dysfunktion, kognitive Beschwerden und Stimmungsschwankungen.

Biologische Plausibilität: Warum die Signale ernst zu nehmen sind

Die Kombination aus beobachteten epidemiologischen Effekten, experimentellen Befunden in Tiermodellen und Berichten über persistierende Symptome schafft biologische Plausibilität. Das heißt: Die Hinweise aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Ebenen passen zusammen und sprechen dafür, dass die Beziehung zwischen Finasterid und psychiatrischen Effekten mehr ist als ein zufälliges Muster.

Regulatorische Chronologie und Lücken in der Meldesystematik

Behörden sind nicht völlig ahnungslos: Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA ergänzte bereits 2011 Depression als mögliches Risiko in den Produktinformationen und fügte 2022 Hinweise zur Suizidalität hinzu. Interne Dokumente, die in der Übersichtsarbeit zitiert werden, zeigen, dass FDA-Experten schon um 2010 empfahlen, explizite Warnungen zu "suizidalen Gedanken und Verhalten" aufzunehmen — Empfehlungen, die laut Brezis nicht offen und zeitnah kommuniziert worden seien.

Brezis weist darauf hin, dass die vergleichsweise geringe Zahl offiziell verzeichneter Suizide in Sicherheitsberichten (zum Beispiel 18 Fälle bis 2011 in FDA-Daten) wahrscheinlich auf massive Untererfassung zurückzuführen ist. Passive Meldesysteme erfassen oft nur einen Bruchteil der tatsächlichen Ereignisse, weil Zusammenhänge zwischen Medikament und psychiatrischem Outcome schwer zu erkennen sind und weil Patienten oder Ärztinnen die Verbindung nicht melden. Darüber hinaus kritisiert der Autor, dass weder Hersteller noch Regulierungsbehörden systematische, groß angelegte Datenanalysen in ausreichendem Maße forciert haben, die das Risiko hätten quantifizieren können. Merck, Hersteller von Finasterid in bestimmten Märkten, betont dagegen, dass die vorliegenden Daten keinen klaren kausalen Zusammenhang belegen und dass das Unternehmen mit Behörden zusammenarbeitet.

Was die Register- und Beobachtungsdaten zeigen

Die in der Übersichtsarbeit zusammengefassten Untersuchungen nutzen Kohorten- und Fall-Kontroll-Designs aus mehreren Ländern. Gemeinsam ist ihnen, dass Personen, die Finasterid einnahmen, häufiger neue Diagnosen von Depressionen oder Selbstmordgedanken entwickelten als vergleichbare Nichtanwender. Die Effektgrößen variieren zwischen den Studien, doch die Richtung der Assoziation ist konsistent.

Wichtig ist hier die Einschränkung: Beobachtungsstudien können keinen endgültigen Kausalnachweis erbringen. Sie können aber Muster und Zusammenhänge aufzeigen, die mit biologischer Plausibilität übereinstimmen und so die Grundlage für weitere, gezielte Forschung bilden. Weil Finasterid weltweit millionenfach verschrieben wird, könnten selbst kleine relative Risikozunahmen in absoluten Zahlen viele Betroffene bedeuten.

Warum passive Meldesysteme an ihre Grenzen stoßen

- Untererfassung: Viele Nebenwirkungen werden schlichtweg nicht gemeldet.

- Zeitliche Verzögerungen: Symptome können erst nach Monaten oder Jahren auftreten, was die Zuordnung erschwert.

- Bias durch fehlende Vergleichsgruppen: Spontanmeldungen geben keinen Hinweis auf Prävalenz oder Vergleichsraten.

Deshalb fordern Fachleute verstärkt aktive Pharmakoepidemiologie: standardisierte, wiederkehrende Analysen großer Gesundheitsdatenbestände, um Signale frühzeitiger und zuverlässiger zu erkennen.

Öffentliche Gesundheit: mögliche Implikationen

Wenn die in der Übersichtsarbeit getätigten Extrapolationen zutreffen, könnte die Zahl der Betroffenen global deutlich höher liegen als in spontanen Meldesystemen sichtbar wird. Das hätte Folgen für Gesundheitsdienste, die psychische Betreuung und für die Risiko-Nutzen-Abwägungen, die Ärztinnen und Ärzte bei der Verschreibung vornehmen müssen.

Ein Beispiel zur Veranschaulichung: Nehmen wir an, eine kleine relative Risikosteigerung von 1,5 für depressive Episoden existiert und Finasterid wird von mehreren Millionen Menschen eingenommen. Selbst diese moderate Erhöhung würde in absoluten Zahlen eine beträchtliche Anzahl zusätzlicher Patienten mit Depression bedeuten. Vor diesem Hintergrund sind bessere Datenanalysen und präventive Maßnahmen sinnvoll.

Konkrete Empfehlungen für Behörden und Hersteller

Die Übersichtsarbeit plädiert dafür, das Zulassungs- und Überwachungssystem zu modernisieren. Zu den zentralen Forderungen gehören:

- Hersteller sollen bereits vor Zulassung verbindlich zusichern, regelmäßige pharmakoepidemiologische Analysen durchzuführen und die Ergebnisse offen zu legen.

- Regulatoren sollen die Befugnis haben, unabhängige Datenbankanalysen zu veranlassen, sobald ein Sicherheitsignal auftaucht.

- Produktinformationen und Patientenaufklärungen müssen klare, leicht verständliche Hinweise zu psychiatrischen Risiken und der Möglichkeit anhaltender Nebenwirkungen nach Absetzen enthalten.

Diese Vorschläge zielen darauf ab, Interessenkonflikte zu reduzieren und die Transparenz in der Sicherheitsbewertung zu erhöhen. Patientenwohl und Innovationsförderung sollen dabei in einem ausgewogenen Verhältnis stehen.

Was Ärztinnen und Ärzte beachten sollten

Für die tägliche Praxis bedeutet das vor allem: sorgfältige Aufklärung und aktive Überwachung. Ärztinnen und Ärzte sollten nicht nur die klassischen körperlichen Nebenwirkungen besprechen, sondern explizit auf mögliche Stimmungssymptome, veränderte Libido und die seltene, aber schwerwiegende Möglichkeit von Suizidgedanken hinweisen.

- Informiertes Einwilligen: Gespräch über Risiken, Alternativen und realistische Erwartungen an das Ergebnis.

- Vorsorge bei Risikopersonen: Bei persönlicher oder familiärer Vorgeschichte von Depressionen oder Suizidgedanken ist eine besonders sorgfältige Abwägung nötig.

- Monitoring: Regelmäßige Nachfragen zu Stimmung, Schlaf und Sexualfunktion, besonders in den ersten Monaten nach Therapiebeginn.

- Klare Handlungsempfehlungen: Wann sollen Patientinnen und Patienten sofort anrufen, und welche Notfallnummern oder lokale Hilfsangebote bestehen?

Wenn psychiatrische Symptome auftreten, ist schnelles Handeln nötig: Absetzen des Medikaments, enge psychopathologische Abklärung und gegebenenfalls psychiatrische Interventionen. Auch wenn ein kausaler Zusammenhang nicht immer eindeutig nachweisbar ist, verbesserten sich viele Betroffene nach adäquater Behandlung oder medikamentöser Umstellung.

Was Patientinnen und Patienten wissen und tun können

Wer Finasterid in Erwägung zieht, sollte diese Punkte bedenken:

- Informieren Sie sich umfassend: Fragen Sie nach Risiken, statistischen Häufigkeiten und Alternativen wie topische Therapien, Lasertherapie oder ästhetische Optionen.

- Dokumentieren Sie: Führen Sie ein Protokoll über Stimmung, Schlaf und sexuelle Funktion, besonders vor Therapiebeginn und in den ersten Monaten.

- Melden Sie Nebenwirkungen: Nutzen Sie die Meldewege für Arzneimittelnebenwirkungen in Ihrem Land — das verbessert die Datengrundlage für alle.

- Suchen Sie Unterstützung: Bei anhaltenden Beschwerden sollten Sie frühzeitig Dermatologie, Hausärztin oder Psychiaterin einbinden.

Ein persönlicher Hinweis: Viele Menschen empfinden Haarausfall als belastend, und die Aussicht auf sichtbare Ergebnisse kann stark motivieren. Gleichzeitig lohnt es sich, Nutzen gegen mögliche langfristige Risiken abzuwägen. Manchmal sind nicht-medikamentöse Strategien oder Kombinationen von Maßnahmen sinnvoller als monotherapeutische Ansätze.

Stimmen aus der Forschung: Expertinnen- und Expertenkommentar

"Die Debatte um Finasterid zeigt ein generelles Problem der Pharmakovigilanz", sagt Dr. Laura Anders, klinische Pharmakologin und Expertin für Arzneimittelsicherheit. "Medikamente, die an Enzyme wirken, die sowohl periphere als auch zentrale Stoffwechselwege beeinflussen, erfordern von Anfang an ein intensiveres Monitoring. Passive Meldesysteme allein genügen nicht."

Weitere Stimmen aus Wissenschaft und Klinik fordern: prospektive Studien mit standardisierten psychometrischen Messungen, längere Nachbeobachtungszeiträume und transparente Zugänge zu Studiendaten, damit unabhängige Forscher die Analysen reproduzieren können. Solche Maßnahmen würden nicht nur Finasterid betreffen, sondern generell Medikamente mit neuroaktiven Nebenwirkungen.

Forschungslücken und offene Fragen

Trotz klarer Hinweise bleiben Fragen offen: Wie groß ist der Anteil der Patienten, bei denen Symptome tatsächlich chronisch bleiben? Welche genetischen oder metabolischen Faktoren erhöhen das Risiko? Gibt es Dosis-Wirkungs-Beziehungen oder Unterschiede zwischen kurzzeitiger und langfristiger Einnahme? Antworten darauf erfordern koordinierte, multizentrische Studien und Zugang zu groß angelegten Real-World-Daten.

Eine weitere Herausforderung ist die Klassifikation des Post-Finasterid-Syndroms: Der Krankheitsbegriff wird kontrovers diskutiert, weil er unterschiedliche Symptome über verschiedene Organsysteme zusammenfasst. Wissenschaftlich hilfreich wäre eine präzisere Phänotypisierung, also eine Einteilung nach Symptomclusters, Zeitverlauf und biologischen Markern.

Was Politik und Gesundheitssysteme tun können

Auf politischer Ebene sind mehrere Maßnahmen denkbar, um Risiken besser zu managen:

- Verpflichtende Post-Approval-Studien für Medikamente mit potenziellen zentralnervösen Effekten.

- Förderung von Datentransparenz: einfacher Zugang zu Studiendaten für unabhängige Analysen.

- Investitionen in digitale Meldesysteme und aktive Surveillance, die Meldungen automatisiert mit elektronischen Gesundheitsdaten verknüpfen.

- Aufklärungskampagnen: für Ärztinnen und Ärzte sowie die Öffentlichkeit, um Risiken frühzeitig zu erkennen und zu melden.

Solche Schritte stärken nicht nur den gesetzlichen Schutz der Patientinnen und Patienten, sondern verbessern langfristig die Qualität der Arzneimittelüberwachung und das Vertrauen in die Gesundheitsversorgung.

In der Gesamtbetrachtung liefert die Übersichtsarbeit kein endgültiges Urteil, aber sie setzt ein wichtiges Zeichen: Wo biologische Mechanismen vorhanden sind und epidemiologische Signale konsistent auftreten, muss die Sicherheitsüberwachung proaktiver werden. Für Betroffene bedeutet das: Hingehen, informieren lassen, und im Zweifel alternative Wege erwägen.

Der Diskurs um Finasterid steht exemplarisch für ein größeres Thema in der modernen Medizin: Wie gehen wir mit seltenen, aber schwerwiegenden Nebenwirkungen um, wenn Millionen Menschen ein Medikament einnehmen? Die Antworten darauf prägen letztlich das Vertrauen in Arzneimittel, die Verantwortung von Herstellern und Aufsichtsbehörden und die Art und Weise, wie medizinische Entscheidungen zwischen Nutzen und Risiko getroffen werden.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen