8 Minuten

Finasterid ist seit langem ein etabliertes verschreibungspflichtiges Mittel für Männer mit androgenetischer Alopezie (erblich bedingtem Haarausfall). Es verspricht eine Verlangsamung des Haarausfalls und in vielen Fällen sichtbares Nachwachsen. Jedoch haben jüngste regulatorische Entscheidungen und eine wachsende Zahl von Patientenberichten die Aufmerksamkeit auf eine beunruhigende Frage gelenkt: Kann dieses wirksame Medikament auch ernsthafte psychische Nebenwirkungen auslösen?

Wie Finasterid wirkt und warum es bei Haarausfall hilft

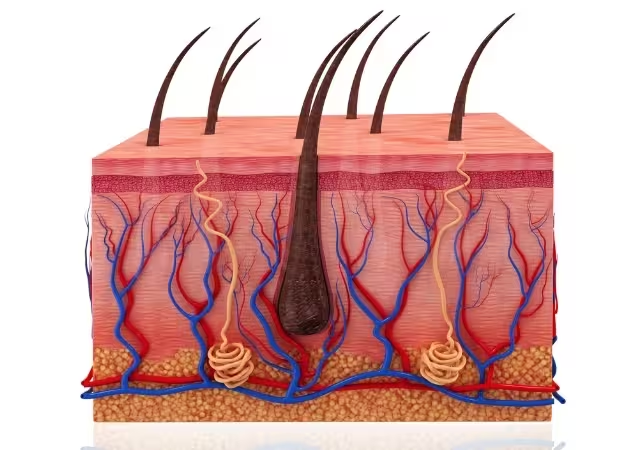

Finasterid behandelt die androgenetische Alopezie – oft als männliches Musterbarthaar‑ bzw. -kahlesse bezeichnet – indem es einen hormonellen Signalweg beeinflusst, der Haarfollikel steuert. Im Körper wird Testosteron durch das Enzym 5‑Alpha‑Reduktase in Dihydrotestosteron (DHT) umgewandelt. DHT bindet an Haarfollikel der Kopfhaut und verkürzt deren Wachstumsphase, ein Prozess, der als Follikelminiaturisierung bezeichnet wird und mit der Zeit dünnere, kürzere Haare hervorbringt.

Finasterid hemmt die 5‑Alpha‑Reduktase und kann so die DHT‑Spiegel – insbesondere im Skalp – bei vielen Männern um etwa 60–70 % senken. Die übliche Dosis gegen Haarausfall ist eine orale Tablette von 1 mg täglich; höhere Dosen (z. B. 5 mg) werden bei benigner Prostatahyperplasie verwendet, nicht zur Behandlung von Haarausfall. Da das Medikament in den Hormonstoffwechsel eingreift, wird es für diese Indikation nur selten bei Frauen verordnet.

Pharmakologisch wirkt Finasterid selektiv auf die Typ‑II‑Isoform der 5‑Alpha‑Reduktase, die im Haarfollikel und in der Prostata stark ausgeprägt ist. Die Reduktion von DHT stabilisiert die Haarfollikel und kann die anagenen (Wachstums‑)Phasen verlängern, was in klinischen Studien zu einer Zunahme an Haaren und einer Verlangsamung der Miniaturisierung führte.

Was klinische Studien und die Überwachung nach der Markteinführung zeigen

Die initialen klinischen Studien, die zur Zulassung von Finasterid führten, konzentrierten sich überwiegend auf Wirksamkeit – also auf das Stoppen des Haarausfalls und die Förderung des Nachwachsens – und dokumentierten häufige Nebenwirkungen wie vermindertes sexuelles Verlangen, erektile Dysfunktion und reduzierte Samenvolumen. Diese sexuellen Nebenwirkungen sind gut etabliert und in den Verschreibungsinformationen aufgeführt.

Psychische Nebenwirkungen traten in den frühen randomisierten Studien nicht in auffälligem Maße zutage. Mit zunehmender und längerfristiger Anwendung über Jahrzehnte sammelten sich jedoch spontane Meldungen, Fallserien und Beobachtungsstudien, die über depressive Verstimmungen, Angstzustände und in Einzelfällen über suizidale Gedanken berichteten. Da viele dieser Meldungen auf Selbstberichten und Beobachtungsdaten beruhen, ist die direkte Ursache‑Wirkungs‑Beziehung schwer eindeutig nachzuweisen: Depressionen sind in der Allgemeinbevölkerung verbreitet, und Haarausfall selbst kann unabhängig psychischen Stress verursachen.

Epidemiologische Studien haben unterschiedliche Resultate geliefert: Einige Beobachtungsanalysen zeigen eine Assoziation zwischen Finasterid‑Anwendung und gehäuften Berichten über depressive Symptome, andere Studien fanden keinen klaren statistischen Zusammenhang nach Anpassung an Störfaktoren. Diese Heterogenität spiegelt Unterschiede in Studiendesign, Meldesystemen, Dauer der Beobachtung und Patientenpopulationen wider.

Regulatorische Aktualisierungen: Europa und die USA

Behörden haben in den letzten Jahren strengere Hinweise ausgesprochen. Im Mai 2025 kam die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) zu dem Schluss, dass suizidale Gedanken als bestätigte Nebenwirkung von Finasterid in Betracht gezogen werden müssen und riet dazu, Patienten und Verschreibende über das Risiko depressiver Verstimmungen zu informieren. In den USA warnte die Food and Drug Administration (FDA) im April 2025, dass auch topische, magistral hergestellte Finasterid‑Formulierungen, die auf die Kopfhaut aufgetragen werden, ähnliche psychische Risiken wie die orale Formulierung bergen können, darunter Depressionen und Angststörungen.

Diese regulatorischen Maßnahmen bedeuten nicht, dass jeder Anwender zwangsläufig betroffen ist. Vielmehr spiegeln sie eine vorsorgliche Haltung wider: gemeldete Fälle und das Prinzip der informierten Einwilligung sollen dafür sorgen, dass Patienten informiert sind und auf Stimmungssymptome überwacht werden.

Abschätzung des individuellen Risikos und Warnzeichen erkennen

Es gibt keinen einfachen Test, mit dem vorhersagbar wäre, wer unter Finasterid Stimmungssymptome entwickeln wird. Bekannte Risikofaktoren für Depressionen – eigene oder familiäre Vorgeschichte psychiatrischer Störungen, kürzlich auftretende starke Lebensbelastungen oder gleichzeitige Einnahme von Medikamenten, die die Stimmung beeinflussen – sollten Anlass für ein ausführliches Gespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt vor Beginn der Behandlung sein.

Warnsignale, auf die geachtet werden sollte

- Anhaltende Niedergeschlagenheit oder Hoffnungslosigkeit

- Neu aufgetretene oder sich verschlechternde Angstzustände

- Interessenverlust an Aktivitäten, die zuvor Freude bereitet haben

- Gedanken an Selbstverletzung oder Suizid

Bei Auftreten dieser Symptome nach Therapiebeginn sollte umgehend die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt informiert werden. Bei leichten Veränderungen ist ein vorübergehendes Absetzen unter ärztlicher Aufsicht und engmaschige Stimmungskontrollen eine häufige Empfehlung; ergänzend können psychotherapeutische Angebote oder vorübergehende Medikamentenanpassungen sinnvoll sein. Bei schweren Symptomen wird meist ein sofortiges Absetzen und eine rasche psychiatrische Einschätzung empfohlen.

In der praktischen Versorgung ist ein strukturierter Ansatz hilfreich: prätherapeutische Aufklärung, dokumentierte Basisbefindlichkeit (z. B. Screening‑Fragen zu Stimmung und Suizidgedanken), und geplante Nachuntersuchungen in festgelegten Intervallen (z. B. nach 4–8 Wochen und dann regelmäßig im ersten Jahr).

Alternativen und praktische Entscheidungsoptionen

Nicht jeder, der eine Behandlung gegen Haarausfall sucht, muss Finasterid verwenden. Topisches Minoxidil ist eine gut etablierte Erstlinientherapie, die in vielen Ländern rezeptfrei erhältlich ist. Minoxidil fördert das Haarwachstum über einen anderen Wirkmechanismus und hat meist weniger systemische Effekte, weil es lokal auf der Kopfhaut angewendet wird. Lokale Hautreizungen sind die häufigste Nebenwirkung; Berichte über stimmungsbezogene Effekte sind selten.

Dutasterid, ein weiterer Hemmer der 5‑Alpha‑Reduktase, wirkt breitflächiger auf beide Isoformen des Enzyms und kann tendenziell stärkere DHT‑Senkungen bewirken. Aufgrund seiner Wirkweise und begrenzter Datenlage hinsichtlich psychischer Nebenwirkungen wird Dutasterid bei Patienten, die unter Finasterid depressive Nebenwirkungen erlebt haben, meist nicht als sinnvolle Alternative empfohlen.

Für viele Männer kann ein kombinierter Ansatz sinnvoll sein: beispielsweise topisches Minoxidil zusammen mit lebensstilbezogenen Maßnahmen (ausgewogene Ernährung, Stressreduktion, gezielte Kopfhautpflege) oder begleitende medizinische Maßnahmen wie Platelet‑Rich Plasma (PRP) in ausgewählten Fällen. Andere Optionen sind nicht‑medikamentöse Verfahren wie Haartransplantationen, die bei geeignetem Befund dauerhafte Ergebnisse liefern können.

Die Wahl der Therapie sollte individuell erfolgen, basierend auf dem Schweregrad des Haarausfalls, Begleiterkrankungen, Patientenvorlieben und der Bereitschaft, mögliche Nebenwirkungen zu akzeptieren und zu überwachen.

Fachliche Einschätzung

„Finasterid bleibt eine der effektivsten medikamentösen Behandlungen gegen männlichen Haarausfall“, sagt Dr. Aaron Mitchell, ein fiktiver Dermatologe und Haarausfallforscher. „Medizin bedeutet jedoch immer, Nutzen und Risiken abzuwägen. Ärztinnen und Ärzte sollten vor der Verordnung psychiatrische Vulnerabilität screenen und eine offene Nachsorge sicherstellen: Fragen Sie gezielt nach Stimmungslage und Suizidgedanken, da Patientinnen und Patienten solche Beschwerden nicht immer von sich aus melden.“

Dr. Mitchell betont außerdem die Bedeutung der informierten Einwilligung: „Ein Patient, der über mögliche sexuelle und psychische Nebenwirkungen aufgeklärt ist, kann eine bewusstere Entscheidung treffen — und die anschließende Überwachung ist das Sicherheitsnetz, das seltene, aber schwerwiegende Verläufe frühzeitig erkennen kann.“

Darüber hinaus unterstreichen Experten, dass weitere hochwertige prospektive Studien nötig sind, um Mechanismen, Häufigkeit und Risikofaktoren für psychische Nebenwirkungen zu klären. Forschungsfragen betreffen etwa pharmakodynamische Effekte von DHT‑Senkungen auf Neurosteroidhomöostase, mögliche genetische Prädispositionen und längerfristige Verläufe nach Absetzen der Therapie.

Praktische Empfehlungen für Patientinnen, Patienten und Verschreibende

- Besprechen Sie die psychiatrische Vorgeschichte offen mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt, bevor Sie Finasterid beginnen.

- Überwachen Sie Ihre Stimmung regelmäßig; melden Sie anhaltende Niedergeschlagenheit, Angst oder suizidale Gedanken sofort.

- Bei Symptomauftreten nach Therapiebeginn ist ein kurzzeitiges Absetzen unter ärztlicher Anleitung ein vernünftiger erster Schritt; viele Nebenwirkungen verbessern sich nach Absetzen, auch wenn eine Minderheit über persistierende Symptome berichtet.

- Erwägen Sie topisches Minoxidil oder nicht‑medikamentöse Optionen, wenn systemische Hormonwirkungen problematisch erscheinen.

Den richtigen Ausgleich zwischen Wirksamkeit und Sicherheit zu finden ist essenziell. Für viele Männer bietet Finasterid eine spürbare Verbesserung des Haarbildes und damit oft eine erhöhte Lebensqualität. Für eine kleinere Gruppe kann das Risiko für die psychische Gesundheit jedoch bedeuten, dass eine wohlüberlegte Entscheidungsfindung, eine umfassende Aufklärung und ein aktives Monitoring unverzichtbare Bestandteile einer verantwortungsbewussten Behandlung sind.

Wichtig ist, dass Betroffene nicht zögern, ihre Sorgen offen anzusprechen: Haarausfall und seine Behandlung sind multidimensionale Themen, die dermatologische, hormonelle und psychische Aspekte umfassen. Eine interdisziplinäre Herangehensweise — Dermatologie, Allgemeinmedizin und ggf. Psychiatrie oder Psychotherapie — bietet die beste Grundlage für sichere und wirksame Therapieentscheidungen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen