8 Minuten

Lässt eine Vorliebe für Käse Rückschlüsse auf die künftige Gehirngesundheit zu? Eine neue japanische Kohortenstudie legt nahe, dass es einen kleinen, aber messbaren Zusammenhang zwischen regelmäßigem Käseverzehr und niedrigeren Demenzraten bei älteren Erwachsenen geben könnte. Das Ergebnis beweist keine Ursache-Wirkungs-Beziehung, fügt jedoch der wachsenden Evidenz hinzu, die Ernährung, Darmgesundheit und kognitive Leistungsfähigkeit miteinander verknüpft.

Ein moderater Zusammenhang aus einer großen Studie mit älteren Erwachsenen

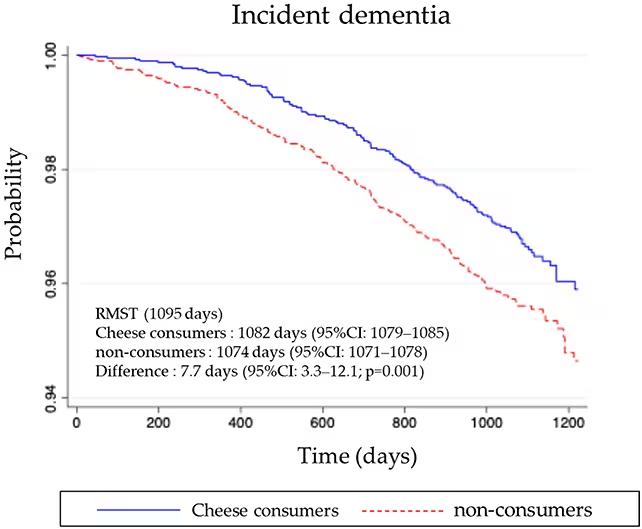

Von Meiji Co. beauftragte Forschende werteten Gesundheitsdaten von 7.914 Personen im Alter von 65 Jahren und älter aus und verfolgten deren gesundheitliche Entwicklungen über einen Zeitraum von drei Jahren. Etwa die Hälfte der Teilnehmenden gab an, mindestens einmal pro Woche Käse zu essen; die andere Hälfte berichtete, nie Käse zu verzehren. Während der Nachbeobachtung entwickelten 134 Personen (3,4 %) in der Käse-Gruppe eine Demenz, verglichen mit 176 Personen (4,5 %) in der Nicht-Käse-Gruppe — das entspricht einem Unterschied von ungefähr 10–11 zusätzlichen Fällen pro 1.000 Personen über drei Jahre.

Für die einzelne Person ist diese Differenz relativ klein, doch die Autorinnen und Autoren argumentieren, dass sich ein solcher Unterschied über eine gesamte Bevölkerung hinweg zu einem relevanten Effekt summieren kann. In den Auswertungen wurden gängige Störfaktoren wie Alter, Geschlecht, Bildungsstand und Einkommen berücksichtigt; zusätzlich führten die Forschenden eine sekundäre Analyse durch, in der die allgemeine Ernährungsqualität kontrolliert wurde. Nach Berücksichtigung einer insgesamt gesünderen Ernährung schwächte sich der beobachtete Zusammenhang zwar ab, blieb aber statistisch signifikant.

Die Studie berichtet zudem über Sensitivitätsanalysen und subgruppenspezifische Auswertungen, die darauf abzielen, die Robustheit des Effekts zu prüfen: Beispielsweise wurden Personen mit vorbestehenden kardiovaskulären Erkrankungen separat betrachtet, ebenso wurde versucht, frühe kognitive Defizite auszuschließen, die bereits vor Studienbeginn bestanden haben könnten. Solche zusätzlichen Analysen verringerten das Risiko, dass der beobachtete Effekt allein auf Selektions- oder Messfehlern beruht, liefern jedoch keine definitive Klärung der kausalen Zusammenhänge.

Warum Käse für die kognitive Gesundheit relevant sein könnte

Welche Mechanismen könnten diesen Zusammenhang erklären? Die Studie selbst schloss keine Biomarker-Analysen oder experimentellen Mechanismustests ein, doch es gibt mehrere plausibel begründete Wege, über die Käse theoretisch die Gehirngesundheit beeinflussen könnte:

- Nährstoffe, die für das Gehirn wichtig sind: Käse liefert fettlösliche Vitamine wie Vitamin K (einschließlich K2/Menaquinone), hochwertiges Protein, essenzielle Aminosäuren und Mineralstoffe wie Calcium und Phosphor, die neuronale Funktionen und die Synapsengesundheit unterstützen können. Einige dieser Mikronährstoffe stehen in Verbindung mit Neuroprotektion und mit Prozessen, die Membranintegrität und Signalübertragung im Gehirn stabilisieren.

- Fermentation und die Darm‑Hirn‑Achse: Eine Reihe von Käsesorten entsteht durch Fermentation und enthält potenziell lebende Mikroorganismen oder Fermentationsnebenprodukte. Diese können die Zusammensetzung des Darmmikrobioms beeinflussen. Zunehmende Forschung zeigt, dass das Mikrobiom über Immun‑ und Entzündungswege, metabolische Produkte (etwa kurzkettige Fettsäuren) und vagale Signale mit der Gehirnfunktion verknüpft ist. Veränderungen in der mikrobiellen Gemeinschaft können systemische Entzündungsmarker modulieren, die wiederum das Demenzrisiko beeinflussen.

- Kardiovaskuläre Effekte: Mehrere Beobachtungsstudien deuten darauf hin, dass fermentierte Milchprodukte mit einem geringeren Risiko für bestimmte kardiovaskuläre Erkrankungen verbunden sein können. Da vaskuläre Gesundheit und – damit zusammenhängende – Durchblutungsstörungen eine wesentliche Rolle bei vaskulärer Demenz und bei der Pathologie von Alzheimer spielen, könnten positive Effekte auf das Herz‑Kreislauf‑System indirekt das Risiko kognitiver Beeinträchtigungen verringern.

Diese Mechanismen schließen einander nicht aus: Ernährungsgewohnheiten, mikrobiologische Einflüsse und vaskuläre Faktoren interagieren häufig komplex. Zusätzlich können sekundäre Inhaltsstoffe von Käse — etwa bioaktive Peptide, Fettsäureprofile oder antioxidativ wirkende Komponenten — eine Rolle spielen. Die Autorinnen und Autoren weisen darauf hin, dass in Ländern mit einem niedrigen durchschnittlichen Käsekonsum, wie Japan, selbst geringe Änderungen im Verzehrverhalten auf Bevölkerungsebene relevante Auswirkungen haben könnten und deshalb als ein möglicher Baustein in Demenzpräventionsstrategien zu betrachten sind.

Einschränkungen und weshalb Kausalität unklar bleibt

Beobachtungsdaten wie diese erlauben keine abschließende Aussage über Ursache und Wirkung. Käseverzehr könnte lediglich ein Marker für andere gesundheitsfördernde Verhaltensweisen sein: Personen, die Käse essen, haben möglicherweise insgesamt eine höhere Ernährungsqualität, bessere sozioökonomische Ressourcen, häufiger soziale Essgewohnheiten oder ein anderes Bewegungsverhalten. Obwohl die Forschenden für mehrere dieser Variablen adjustierten, kann ein Restkonfundierungseffekt nie vollständig ausgeschlossen werden.

Weitere methodische Einschränkungen der Studie sind wichtig zu beachten: Die Nachbeobachtungszeit von drei Jahren ist relativ kurz, wenn es um das Auftreten und die Entwicklung von Demenz geht, die oft über viele Jahre hinweg entsteht. Die Erhebung des Käsekonsums basierte auf selbstberichteten Frequenzangaben, die anfällig für Erinnerungsfehler und Messungenauigkeiten sind. Darüber hinaus differenzierte die Studie nicht nach Käsesorten (z. B. Weichkäse vs. Hartkäse), Fettgehalt oder Portionsgrößen, sodass keine Aussagen zu Dosis‑Wirkungs‑Beziehungen oder zu möglichen Unterschieden zwischen Produktgruppen getroffen werden können. Schließlich ist die Generalisierbarkeit offen: Ergebnisse aus einer japanischen älteren Kohorte mit relativ geringem Grundkonsum an Käse lassen sich nicht automatisch auf andere Länder mit anderen Ernährungsgewohnheiten und genetischen Hintergründen übertragen.

Die Autorinnen und Autoren fordern deshalb weitere Forschung, einschließlich längerfristiger Kohortenbeobachtungen, randomisierter Interventionen und interdisziplinärer Studien, die Ernährungsdaten mit Biomarkern, mikrobiellen Analysen und vaskulären Messparametern kombinieren. Solche kombinierten Ansätze könnten helfen, kausale Mechanismen aufzudecken und zu prüfen, ob beobachtete Zusammenhänge durch direkte physiologische Effekte von Käse oder durch assoziierte Lebensstilfaktoren erklärt werden.

Perspektive der öffentlichen Gesundheit: kleiner Effekt, potenziell große Reichweite

Demenz betrifft weltweit mehrere zehn Millionen Menschen und stellt angesichts der demografischen Alterung eine wachsende gesundheits‑ und gesellschaftspolitische Herausforderung dar. Selbst kleine Effekte auf individueller Ebene können sich zu substantiellen Ergebnissen summieren, wenn sie auf ganze Bevölkerungsgruppen angewendet werden — insbesondere in Ländern mit älter werdender Bevölkerung. In der Präventionsforschung gilt es daher, auch moderate Risikoreduzierungen zu berücksichtigen, sofern sie sicher und kosteneffektiv sind.

Diese Studie rechtfertigt zwar nicht, Käse als alleinige oder garantierte Präventionsmaßnahme gegen Demenz zu empfehlen, doch sie stärkt die Argumentation, die Ernährung als veränderbaren Risikofaktor für kognitiven Abbau systematisch zu untersuchen. Kombinierte Präventionsstrategien, die Bewegungsförderung, kardiovaskuläres Risiko‑Management, soziale Teilhabe und ausgewogene Ernährung einschließen, bleiben weiterhin die evidenzbasierten Kernempfehlungen. Innerhalb eines solchen Rahmens könnten fermentierte Lebensmittel oder bestimmte Milchprodukte künftig als ergänzende Bausteine betrachtet werden — vorausgesetzt, weitere Forschung bestätigt Nutzen und Sicherheit.

Aus Sicht der öffentlichen Gesundheit ist auch die Frage der Umsetzbarkeit wichtig: Empfehlungen müssen kulturell angepasst, wirtschaftlich tragbar und ernährungswissenschaftlich ausgewogen sein. In Regionen mit traditionell geringem Käsekonsum sind Maßnahmen zur Ernährungsumstellung möglicherweise weniger akzeptiert als in Ländern mit hoher Akzeptanz. Zudem spielen Nachhaltigkeitsaspekte und Nahrungsmittelverfügbarkeit eine Rolle, wenn neue Ernährungsempfehlungen auf breiter Basis diskutiert werden.

Experteneinschätzung

„Dies ist ein nützliches Puzzleteil im größeren Zusammenhang zwischen Ernährung und Gehirnalterung“, sagt Dr. Maria Alvarez, eine auf Geriatrie und Neurologie spezialisierte Wissenschaftskommunikatorin. „Käse sollte als ein möglicher Beitrag unter vielen betrachtet werden — körperliche Aktivität, Kontrolle vaskulärer Risikofaktoren und soziale Teilhabe bleiben unverändert zentrale Strategien. Zugleich könnte die Erforschung fermentierter Lebensmittel und ihrer Auswirkungen auf die Darm‑Hirn‑Achse neue präventive Wege eröffnen.“

Dr. Alvarez betont, dass klinische Studien mit definierten Interventionen sowie multimodale Forschungsdesigns, die Ernährungsinterventionen mit Biomarker‑Monitoring und mikrobiellen Analysen kombinieren, notwendig sind, um die Stärke und Universalität eines möglichen Effekts überzeugend nachzuweisen.

Die vollständige Studie wurde in Nutrients (2025) veröffentlicht. Das Forschungsteam hebt die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen hervor, um Mechanismen zu testen, unterschiedliche Käsesorten zu bewerten und zu prüfen, ob der beobachtete Zusammenhang in anderen Populationen und über längere Nachbeobachtungszeiträume hinweg Bestand hat. Bis solche Daten vorliegen, sollten Fachgesellschaften, Klinikerinnen und Kliniker sowie interessierte Laien die Ergebnisse als vorläufige Hinweise verstehen, die in die breitere Diskussion über Ernährung und kognitive Gesundheit eingebettet werden müssen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen