6 Minuten

Eine groß angelegte Langzeitstudie aus Kalifornien legt nahe, dass Menschen mit einem stärkeren Sinn im Leben ein deutlich geringeres Risiko haben, an Demenz zu erkranken. Die Analyse verbindet psychologisches Wohlbefinden mit langfristiger Gehirngesundheit und wirft zugleich Fragen zur Prävention und praktischen Umsetzbarkeit auf.

Studienüberblick: Wie die Analyse zustande kam

Wissenschaftler der University of California, Davis werteten Gesundheits- und kognitive Daten von 13.765 Erwachsenen im Alter von 45 Jahren und älter aus. Die Teilnehmenden waren Teil einer bevölkerungsrepräsentativen US-Studie, die zwischen 2006 und 2020 erhoben wurde; in einigen Fällen lagen Nachverfolgungsdaten über bis zu 15 Jahre vor.

Zentrale Ergebnisse auf einen Blick

- Teilnehmende mit einem höheren Lebenssinn hatten etwa 28 % geringeres Risiko, eine Demenzdiagnose zu entwickeln, verglichen mit Personen mit niedrigerem Zweckgefühl.

- Neben einer insgesamt niedrigeren Inzidenz zeigte sich auch, dass kognitive Verschlechterungen im hoch-sinnorientierten Teil der Stichprobe tendenziell später einsetzten.

- Die Forscher kontrollierten für Alter, Geschlecht, Bildung, depressive Symptome und genetisches Risiko (APOE4), was die Aussagekraft der Assoziation stärkt.

Diese Befunde deuten auf einen robusten Zusammenhang hin, beweisen jedoch noch keine Kausalität.

Was bedeutet "Sinn im Leben" wissenschaftlich?

Der Begriff "Sinn im Leben" beschreibt, ob Menschen ihr Leben als zielgerichtet, bedeutsam und sinnvoll empfinden. In der Psychologie wird er häufig mithilfe standardisierter Fragebögen erfasst. Frühere Studien verbanden einen höheren Lebenssinn mit niedrigerer Sterblichkeit, besseren kardiovaskulären Ergebnissen und gesünderen Verhaltensweisen. Die aktuelle UC Davis-Analyse erweitert dieses Bild, indem sie die Verbindung zwischen Lebenssinn und Demenzrisiko über mehrere Lebensdekaden untersucht.

Methodik im Detail

Das Forschungsteam nutzte validierte Instrumente zur Erfassung des Zweckgefühls sowie standardisierte Tests und Fragebögen zur Einschätzung der kognitiven Leistungsfähigkeit. Die statistischen Modelle berücksichtigten demografische Variablen, Bildungsstand und depressive Symptome — letztere sind häufig komorbid mit kognitiven Problemen. Eine besonders wichtige Kontrollvariable war der APOE4-Status.

Warum APOE4 relevant ist

Apolipoprotein E (APOE) kommt in mehreren Varianten vor; die Variante APOE4 erhöht nachweislich das Risiko für die spät beginnende Alzheimer-Krankheit. Indem die Studie den APOE4-Status kontrollierte, konnten die Forschenden genetische Prädispositionen von psychosozialen Einflussfaktoren trennen — ein wichtiger Schritt, um mögliche Scheinkorrelationen zu reduzieren.

Mechanismen: Warum könnte Lebenssinn das Demenzrisiko beeinflussen?

Der genaue Mechanismus ist noch nicht geklärt, doch mehrere plausible Pfade werden diskutiert:

- Stressreduktion und geringere chronische Entzündungswerte: Ein stabiles Sinnempfinden kann Belastungen abpuffern und so hormonelle sowie immunologische Stressreaktionen mildern.

- Gesündere Lebensweisen: Menschen mit klaren Zielen tendieren häufiger zu regelmäßiger Bewegung, ausgewogener Ernährung und besserer Medikamententreue — alles Faktoren, die Gehirn und Gefäße schützen.

- Stärkere soziale Netzwerke: Sinnfindung hängt häufig mit sozialen Rollen (Familie, Ehrenamt, Beruf) zusammen, die Isolation verringern und kognitive Stimulation bieten.

- Höhere kognitive Reserve: Langfristiges, zielgerichtetes Engagement kann die kognitive Reserve erhöhen — also die Fähigkeit des Gehirns, pathologische Veränderungen auszugleichen.

Diese Mechanismen sind nicht exklusiv; vermutlich wirken mehrere zugleich und in Wechselwirkung mit genetischen Anlagen.

Praktische Anwendungen: Wie lässt sich Sinn fördern?

Wenn Lebenssinn tatsächlich zur kognitiven Resilienz beiträgt, ergeben sich konkrete Ansatzpunkte für öffentliche Gesundheitsstrategien und individuelle Maßnahmen. Im Folgenden einige evidenzbasierte und pragmatische Optionen:

Alltagsstrategien für Einzelpersonen

- Beziehungen pflegen: Regelmäßiger Kontakt mit Familie, Freund*innen und Nachbar*innen stärkt Identität und Zugehörigkeit.

- Freiwilligenarbeit und Ehrenamt: Engagement in gemeinnützigen Projekten gibt vielen Menschen spürbare Aufgaben und soziale Anerkennung.

- Lebenslanges Lernen: Kurse, Workshops oder neue Hobbys fördern kognitive Aktivität und eröffnen neue Ziele.

- Berufliche Sinnsuche: Auch kleine Veränderungen im Alltag (mentoring, projektbezogene Aufgaben) können das Zweckempfinden erhöhen.

- Spirituelle oder philosophische Praxis: Für manche Menschen bieten Religion oder kontemplative Praktiken eine stabile Quelle von Sinn.

Öffentliche Gesundheitsmaßnahmen

Auf Populationsebene könnten Programme sinnvoll sein, die soziale Teilhabe, Weiterbildungsangebote und Freiwilligennetzwerke fördern. Gemeinden könnten niedrigschwellige Treffpunkte schaffen, in denen Menschen unterschiedliche Generationen und Hintergründe vernetzen — etwa intergenerationelle Lernzentren oder Nachbarschaftsprojekte.

Wie passt das zu medizinischen Therapien für Alzheimer?

In den letzten Jahren wurden neue Alzheimer-Medikamente wie lecanemab und donanemab zugelassen, die das Fortschreiten kognitiver Symptome in bestimmten Fällen verzögern können. Diese Biologika sind jedoch teuer und können Nebenwirkungen haben. Psychosoziale Interventionen dagegen sind in der Regel kostengünstig, risikoarm und breit wirksam. Eine kombinierte Strategie, die sowohl biomedizinische als auch psychosoziale Maßnahmen einschließt, erscheint daher sinnvoll.

Stärken und Grenzen der Studie

Stärken:

- Große Stichprobe (13.765 Teilnehmende) und lange Nachbeobachtungszeit (bis zu 15 Jahre).

- Kontrolle wichtiger Störfaktoren, darunter APOE4-Status und depressive Symptome.

- Bevölkerungsbasierter Ansatz, der Ergebnisse für die Allgemeinbevölkerung relevanter macht.

Limitationen:

- Beobachtungsdaten erlauben keine direkte Kausalaussage — es bleibt offen, ob Sinn im Leben Demenz verhindert oder ob frühe, subtile kognitive Veränderungen das Zweckgefühl mindern.

- Mögliche Messfehler bei Selbstauskünften zum Sinnempfinden oder zur kognitiven Funktion.

- Kulturelle Unterschiede im Erleben von Sinn: Was in einer US-Stichprobe gilt, muss nicht 1:1 auf andere Länder übertragbar sein.

Die Autoren weisen zu Recht darauf hin, dass weitere randomisierte Studien nötig sind, um zu prüfen, ob gezielte Interventionen zur Sinnstärkung tatsächlich Demenzraten senken können.

Forschungsbedarf: Was sollte als Nächstes untersucht werden?

Optimale nächste Schritte umfassen:

- Interventionsstudien: Randomisierte kontrollierte Studien, die Programme zur Sinnstärkung testen und kognitive Endpunkte über Jahre messen.

- Mechanistische Forschung: Biomarker-gestützte Studien (z. B. Entzündungsmarker, neuronale Bildgebung), um physiologische Pfade besser zu verstehen.

- Kulturelle Validierung: Untersuchungen in verschiedenen Ländern und Bevölkerungsgruppen, um Generalisierbarkeit zu prüfen.

- Lebenslaufperspektiven: Analysen, welche Lebensphasen (z. B. mittleres Alter vs. Seniorenjahre) für Interventionen besonders wirksam sind.

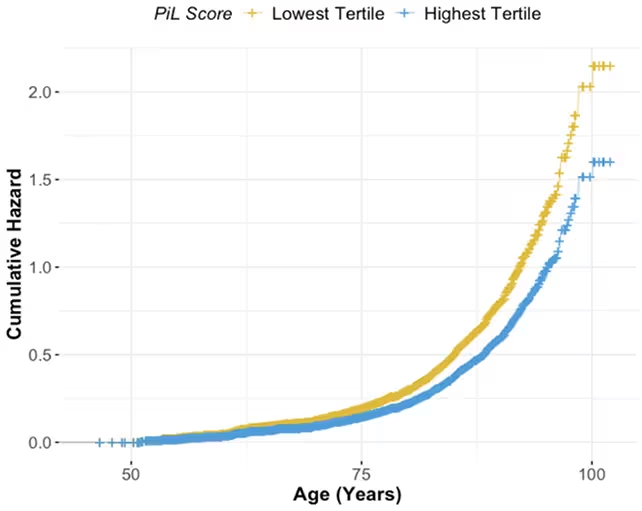

Mehr Lebenssinn (blau) korreliert über die Zeit mit einem geringeren Demenzrisiko. (Howard et al., Am. J. Geriatr. Psychiatry, 2025)

Forscherinnen und Forscher sehen Sinnbildung oft in Beziehungen, Arbeit, Ehrenamt, Spiritualität oder zielgerichteten Aktivitäten verwurzelt.

Zusammengefasst stärkt diese Studie die wachsende Evidenz, dass psychologisches Wohlbefinden — konkret: ein gefühlter Sinn im Leben — mit länger anhaltender kognitiver Gesundheit verbunden ist. Während wir auf experimentelle Nachweise zur Kausalität warten, bieten viele praktische Maßnahmen zur Sinnförderung eine niedrigschwellige Möglichkeit, individuelle Resilienz zu stärken und damit möglicherweise auch das Risiko später kognitiver Erkrankungen zu reduzieren. Menschen können heute aktiv werden: klare Ziele setzen, soziale Rollen pflegen und neugierig bleiben — kleine Schritte, die auf lange Sicht viel bewirken können.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen