10 Minuten

Ein winziges, gut erhaltenes Fossil aus dem mittleren Trias liefert überraschende Einblicke in die frühe Evolution der Lepidosaurier – der Gruppe, zu der heute Eidechsen, Schlangen und der Tuatara gehören. Anhand moderner Bildgebung und klassischer Feldarbeit rekonstruieren Forschende ein anatomisches Puzzle, das zeigt: Schädelfunktionen und Zahnreihen entstanden nicht als einheitlicher Bauplan, sondern eher stückweise.

Fund, Artbenennung und erster Blick

Das Material stammt aus der Helsby Sandstone Formation in Devon und datiert auf etwa 242 Millionen Jahre vor heute. Obwohl der Schädel nur rund 1,5 cm lang ist, enthält er genügend Details, um zentrale Merkmale zu identifizieren. Die Studiengruppe an der University of Bristol beschrieb das Tier als neue Art: Agriodontosaurus helsbypetrae – frei übersetzt etwa „die scharfzähnige Echse aus den Helsby-Felsen“.

Warum ist dieser kleine Schädel so bedeutend? In vielen modernen Lepidosauriern findet man eine Kombination aus: 1) Schädelkinesis (bewegliche Schädelknochen, die das Maul weiten), 2) einer offenen unteren Schläfenregion (der Verlust einer knöchernen Wangenstrebe) und 3) palatalen Zähnen (Zahnreihen auf dem Gaumen). Diese Merkmale hängen eng mit unterschiedlichen Ernährungsstrategien zusammen – von Insektenfressern bis zu spezialisierten Räubern. Erwartet wurde, dass frühe Lepidosaurier schon mehrere dieser Merkmale gleichzeitig besaßen. Das neue Fossil widerspricht dieser Annahme.

Was der Schädel verrät

Die Anatomie von A. helsbypetrae ist mosaikartig: Die untere Schläfenregion ist offen – genau wie bei vielen heutigen Eidechsen und Schlangen – doch palatale Zähne fehlen vollständig. Ebenso fehlen Hinweise auf eine Gelenkstruktur, die typischerweise mit starker Schädelkinesis assoziiert wird. Auffällig sind dagegen die überproportionierten, dreieckigen Seitenzähne, die auf ein Beutespektrum mit harten, gepanzerten Gliederfüßern oder dornigen Wirbellosen hindeuten.

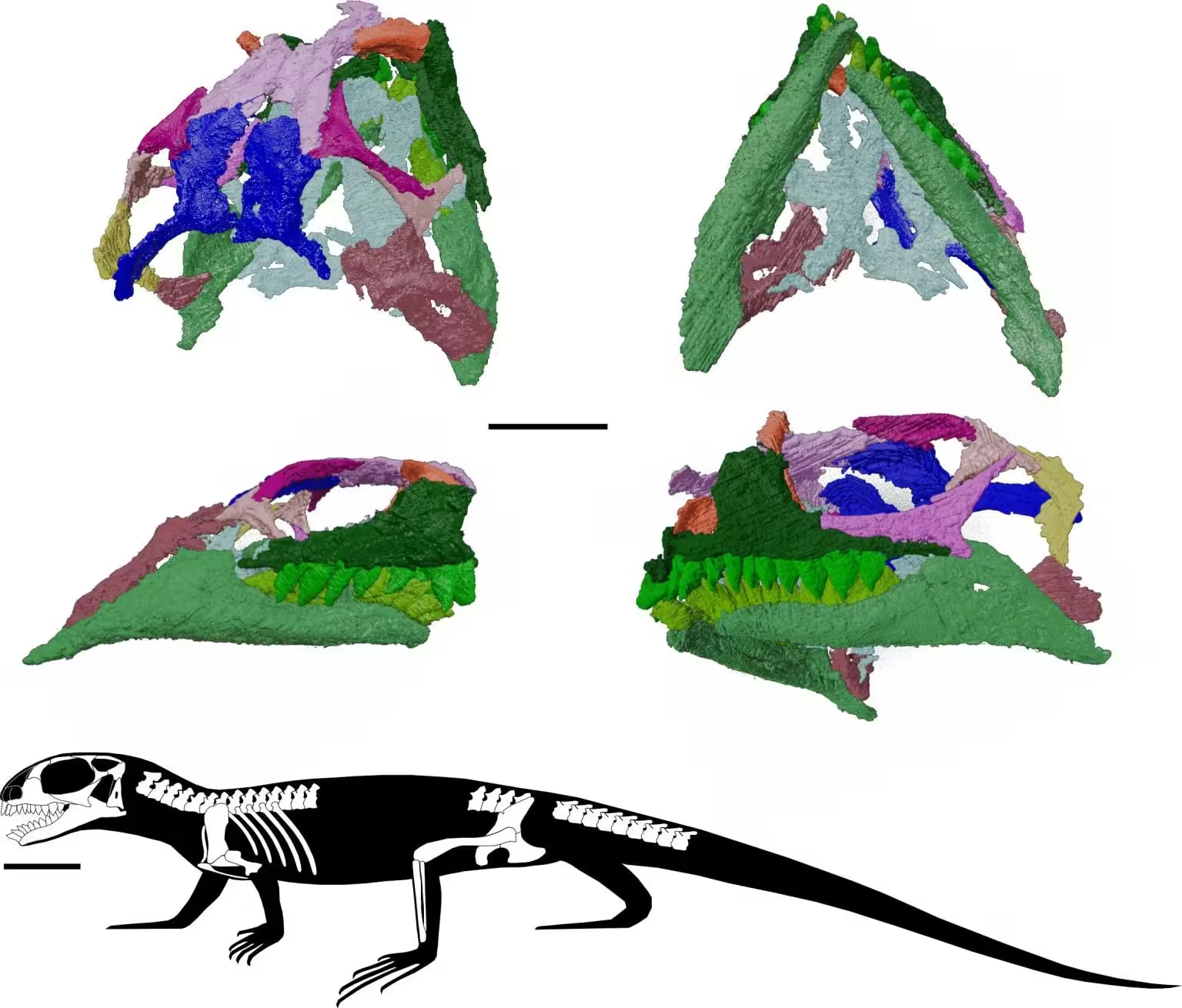

Holotyp des Agriodontosaurus helsbypetrae, BRSUG 29950-14; Detailansicht des Schädels. Maßstäbe: 10 mm und 5 mm.

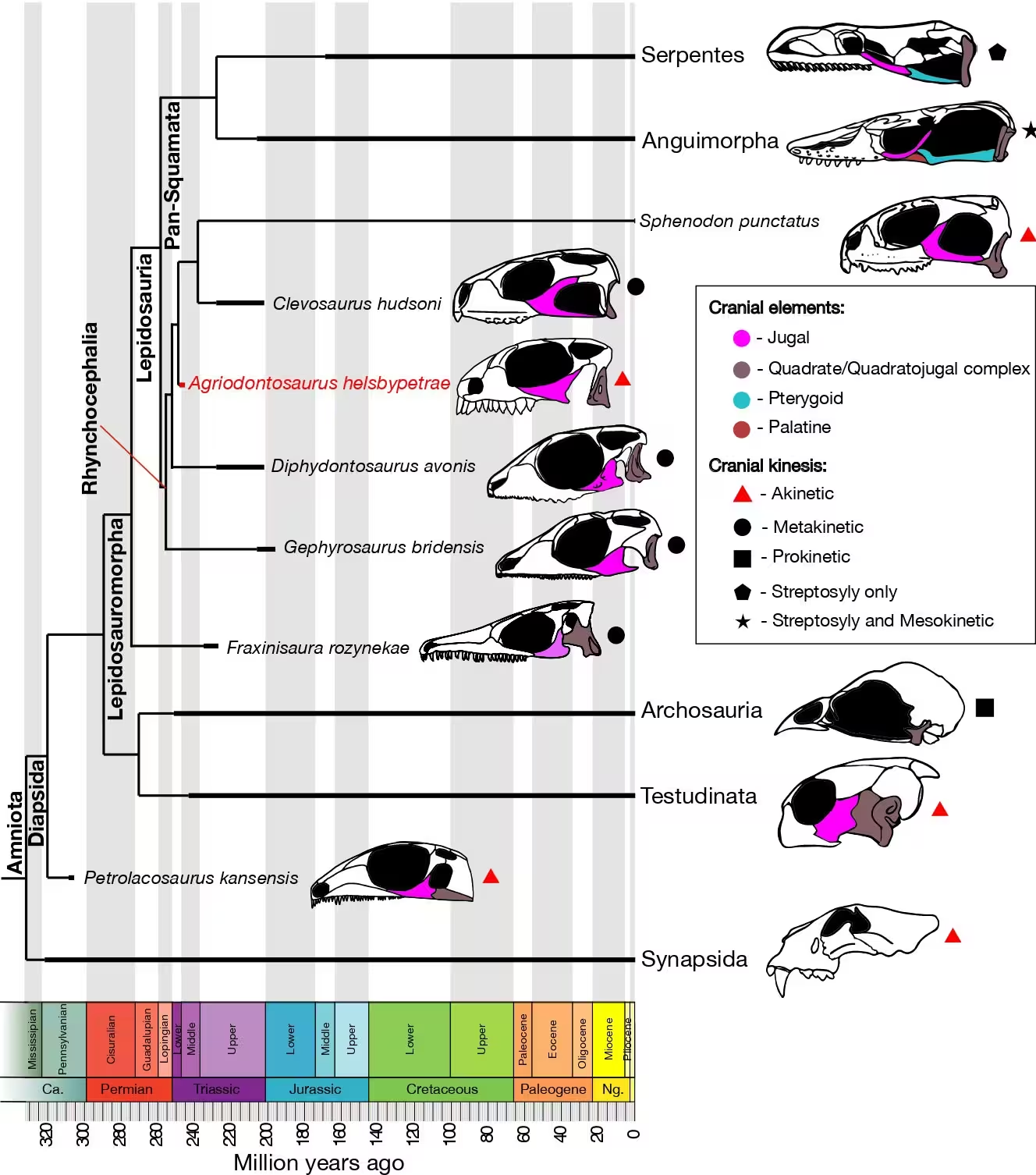

Aus phylogenetischer Sicht sitzt dieses Exemplar zwischen primitiven und stärker spezialisierten Lepidosauriern. Es liefert ein wichtiges Zwischenglied, das zeigt, dass einzelne Merkmale unabhängig voneinander entstanden oder verloren gingen – eine klassische Signatur von Mosaikevolution.

Hochauflösende Bildgebung: Synchrotron-Tomographie

Wegen der geringen Größe und Zerbrechlichkeit des Fossils entschieden die Forschenden sich gegen mechanische Präparation und setzten stattdessen auf Synchrotron-Röntgentomographie. Diese Technik liefert extrem feine räumliche Auflösung und erlaubt eine zerstörungsfreie Visualisierung innerer Strukturen.

Die Untersuchungen fanden an zwei großen Synchrotron-Einrichtungen statt. Die resultierenden Daten wurden digital segmentiert und rekonstruiert: einzelne Schädelknochen, Zahnschäfte und Kleinstrukturen konnten isoliert und in 3D modelliert werden. Diese virtuelle Präparation offenbarte nicht nur das Fehlen der Gaumenzähne, sondern auch die genaue Morphologie der großen marginalen Zähne und die Art ihrer Einbettung in den Kiefer.

Dreidimensionales Modell des Schädels von A. helsbypetrae, rekonstruiert mittels Synchrotron-Tomographie. Die Silhouette zeigt die einzelnen erhaltenen Elemente.

Solche Daten verlagern die Arbeit aus dem Feldlabor ins digitale Labor: winzige Bruchkanten, verzahnte Kontaktflächen und das Verhältnis von Zahnkronen zu Zahnwurzeln werden sichtbar. In der Paläontologie erlaubt das, Hypothesen zur Biomechanik und Fütterungsweise direkt zu testen, ohne das Original zu gefährden.

Was Mosaikevolution für die Lepidosaurier bedeutet

Die Beobachtung, dass einige archaische und einige moderne Merkmale nebeneinander auftreten, ist nicht neu – aber dieses Fossil bietet einen besonders gut dokumentierten Fall. Anstatt eines einzigen evolutionären „Schalters“, der alle lepidosaurischen Schlüsselmerkmale gleichzeitig einführte, scheint sich die Gruppe durch eine Kombination unabhängiger Schritte diversifiziert zu haben.

Warum ist das relevant? Verschiedene Schädel- und Zahnmerkmale eröffnen unterschiedliche ökologische Nischen. Palatinale Zähne helfen etwa beim Festhalten und Zerdrücken von Beute, während ausgeprägte marginale Zähne zum Durchbohren harter Exoskelette geeignet sind. Schädelkinesis ermöglicht das Schlucken größerer Beutestücke. Wenn diese Eigenschaften in verschiedenen Kombinationen auftreten, entsteht eine Vielzahl von Funktionsmöglichkeiten – ein idealer Ausgangspunkt für adaptive Strahlungen.

Beispiele für funktionelle Konsequenzen

- Fehlende Gaumenzähne + große dreieckige Seitenzähne: effizient für das Durchbohren und Zerschneiden panzerförmiger Beute.

- Offene untere Schläfenregion ohne Kinesis: erlaubt leichten Gewichtsverlust des Schädels bei gleichzeitig stabiler Bisskraft.

- Unterschiedliche Grade an Schädelkinesis in verwandten Linien: ermöglichen variable Maulöffnungen ohne aufwändige Umstrukturierungen der Schädelbasis.

Insgesamt liefert das Muster starke Hinweise darauf, dass frühe Lepidosaurier durch funktionelle Experimente – sozusagen evolutionäre „Baukästen“ – eine breite ökologische Basis erlangten, die später in die große Vielfalt heutiger Eidechsen und Schlangen mündete.

Kontext: Tuatara, Fossilienlücken und Phylogenie

Der Fund hat auch Auswirkungen auf die Interpretation einzelner, heute noch lebender Reliktlinien wie dem Tuatara (Sphenodon punctatus). Der lebende Tuatara bewahrt mehrere als „urzeitlich“ angesehene Merkmale. Die neue Fossilbeleglage legt nahe, dass die Linie des Tuatara einst deutlich variabler war – mit verschiedenen Kombinationen von Schädel- und Zahnmerkmalen, die heute nur noch selten vorkommen.

Phylogenetische Analysen, die die neuen Daten einbeziehen, verschieben die Rekonstruktion frühe Lepidosaurier: Anstatt einem einzigen Stammbaum mit klaren, schrittweisen Innovationspunkten zeigt sich ein Netzwerk von Verzweigungen, in dem Merkmale mehrfach gewonnen und verloren wurden. Für die Paläontologie heißt das: mehr Komplexität, aber auch mehr Möglichkeiten, adaptive Pfade zu interpretieren.

Phylogenetischer Baum, der Variation in der unteren Schläfenregion und Schädelkinesis bei fossilen und lebenden Amnioten (Eidechsen, Schlangen, Vögel und andere Reptilien) illustriert.

Feldarbeit, Fundgeschichte und Sammlungsdaten

Das Fossil wurde an Küstenaufschlüssen in Devon entdeckt – einer Region mit über hundertjähriger Fundgeschichte. Gefunden wurde das Stück bereits 2015, doch erst mit modernen Scans und intensiver vergleichender Arbeit ließ sich die wahre Bedeutung erkennen. Solche Funde sind meist das Produkt von Geduld, Beobachtungsgabe und etwas Glück: oft sind nur kleine Bruchstücke sichtbar, die bei Ebbe oder nach Stürmen freigelegt werden.

Das Exemplar ist als BRSUG 29950-14 katalogisiert und wird kuratiert, damit andere Forschende es erneut untersuchen können, wenn sich Techniken weiterentwickeln. Das sorgt für Replizierbarkeit und eröffnet die Möglichkeit, ergänzende Analysen – etwa chemische Untersuchungen oder Finite-Elemente-Modelle – zu ergänzen.

Expertinnenstimme: Perspektiven aus der Forschung

Dr. Elena Ruiz, Wirbeltierpaläontologin und Wissenschaftskommunikatorin, kommentierte: „Dieses Fossil ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie winzige Überreste große Fragen beantworten können. Das Fehlen palatinaler Zähne und die fehlende Schädelhinge bei einem 242 Millionen Jahre alten Lepidosaurier zeigen, dass Evolution selten linear verläuft. Jedes Merkmal muss immer im ökologischen und phylogenetischen Kontext interpretiert werden.“

Ihre Anmerkung betont einen zentralen Punkt: Kombination aus hochauflösender Bildgebung und sorgfältiger vergleichender Anatomie verbessert unsere Fähigkeit, das Leben tief in der Erdgeschichte präzise zu rekonstruieren.

Weitere Forschende planen bereits ergänzende Studien: mikromechanische Tests an den Zähnen, morphometrische Analysen über größere Stammbaumproben hinweg und die Suche nach zusätzlichen Skelettteilen am Fundort. Gemeinsam könnten solche Projekte klären, ob A. helsbypetrae eine isolierte Spezialisation war oder Teil einer diverseren, bislang unterschätzten Fauna.

Methodische Lehren: Warum moderne Technik wichtig bleibt

Der Fall Agriodontosaurus ist ein gutes Beispiel dafür, wie moderne paläontologische Methoden traditionelle Hypothesen prüfen. Synchrotron-Tomographie ist nicht nur eine Spielerei: Sie ermöglicht die Archivierung digitaler Datensätze, bessere Replikation von Studien und eine niedrigere Fehlerrate bei Interpretationen, die auf fragmentarischen Materialien beruhen.

Digitalisierte Modelle lassen sich zudem mit biomechanischen Simulationen koppeln. Will man prüfen, ob ein Kieferschluss harte Insektenpanzer zerbrechen konnte, bietet ein 3D-Modell mit definierter Materialanatomie ein Testbett. Solche integrativen Ansätze – Feldfund, High-End-Scanning, Vergleichsanalysen und biomechanische Tests – setzen neue Standards für die Rekonstruktion fossiler Ökologie.

Offene Fragen und Perspektiven

Das neue Material beantwortet viele Fragen, öffnet aber auch neue. Unter anderem bleiben unklar:

- Wie häufig war die Kombination offener Schläfenregion ohne Schädelkinesis in anderen Trias-Linien?

- War die Ernährung von A. helsbypetrae hoch spezialisiert – und wenn ja, wie stabil war diese Spezialisierung über lange Zeiträume?

- Welche Rolle spielten Umweltfaktoren der mittleren Trias bei der Förderung mosaikartiger Evolution gegenüber „ganzheitlichen“ Innovationen?

Antworten darauf werden weitere Funde, verbesserte Datensätze und interdisziplinäre Analysen bringen. Ein wichtiger Aspekt bleibt die systematische Neubewertung bereits vorhandener Sammlungsspezimen mit modernen Scantechniken: Manche ehemals unbestimmten Kleinfossilien könnten sich als fehlende Puzzleteile entpuppen.

Als eine der Entdeckerinnen erinnert sich eine Forscherin an den Fundtag: „Als ich das Stück 2015 am Strand in Devon fand, war kaum etwas davon sichtbar. Manchmal entscheidet eine winzige Kante, ob man sich bückt oder weitergeht. Es ist faszinierend, dass dieser kleine Fund jetzt so viel über die frühe Evolution von Echsen und Schlangen lehrt.“

So schließt sich der Kreis: Was anfangs nur ein funkelnder Splitter in einem Felsband schien, hat sich durch Technologie, Teamarbeit und geduldige Forschung zu einem Schlüsselstück in der Geschichte der Lepidosaurier entwickelt. Weitere Entdeckungen könnten das Bild weiter nuancieren – bis hin zu einer noch detaillierteren Landkarte der evolutionären Experimente, die zur heutigen Vielfalt führten.

Three-dimensional model of the skull of A. helsbypetrae, reconstructed using synchrotron tomography. The silhouette illustrates the individual elements preserved in the holotype specimen. Credit: Dan Marke

„Als ich das Exemplar 2015 am Strand fand, hätte ich nie gedacht, welche Bedeutung es einmal haben würde“, sagte eine der Entdeckerinnen. „Es ist großartig zu sehen, dass ein Fund von einem Ort mit einer 150-jährigen Fundgeschichte weiterhin neue Überraschungen bereithält.“

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen