8 Minuten

Ungewöhnlicher Beryllium‑10‑Befund weckt Supernova‑Frage

Ein internationales Forscherteam schlägt vor, dass ein markanter Anstieg des radioaktiven Isotops Beryllium‑10 (Be‑10), der in ferromanganischen Krusten des Pazifischen Ozeans nachgewiesen wurde, die Spur einer nahegelegenen Supernova sein könnte, die vor Millionen von Jahren in der kosmischen Nachbarschaft der Erde detonierte. Diese Hypothese verbindet Erkenntnisse aus Mikroanalytik von Meereskrusten mit präzisen Sternbewegungsdaten und zielt darauf ab, geologische Signaturen mit astrophysikalischen Ereignissen zu verknüpfen.

Be‑10 entsteht, wenn hochenergetische kosmische Strahlen in der Erdatmosphäre auf Stickstoff und Sauerstoff treffen und durch Spallationsprozesse Kerne fragmentiert werden. Das entstehende Isotop bindet sich an atmosphärische Aerosole, wird ausgewaschen und gelangt mit Niederschlägen in die Ozeane, wo es sich in ferromanganischen Krusten und Sedimenten anreichern kann. Da die globale Produktion von Be‑10 durch den gleichmäßigen Fluss der galaktischen kosmischen Strahlung meist relativ homogen ist, fallen örtlich begrenzte Spitzen im Sedimentarchiv deutlich ins Gewicht und erfordern eine Untersuchung möglicher ungewöhnlicher kosmischer oder terrestrischer Ursachen.

Was die Pazifik‑Anomalie zeigt

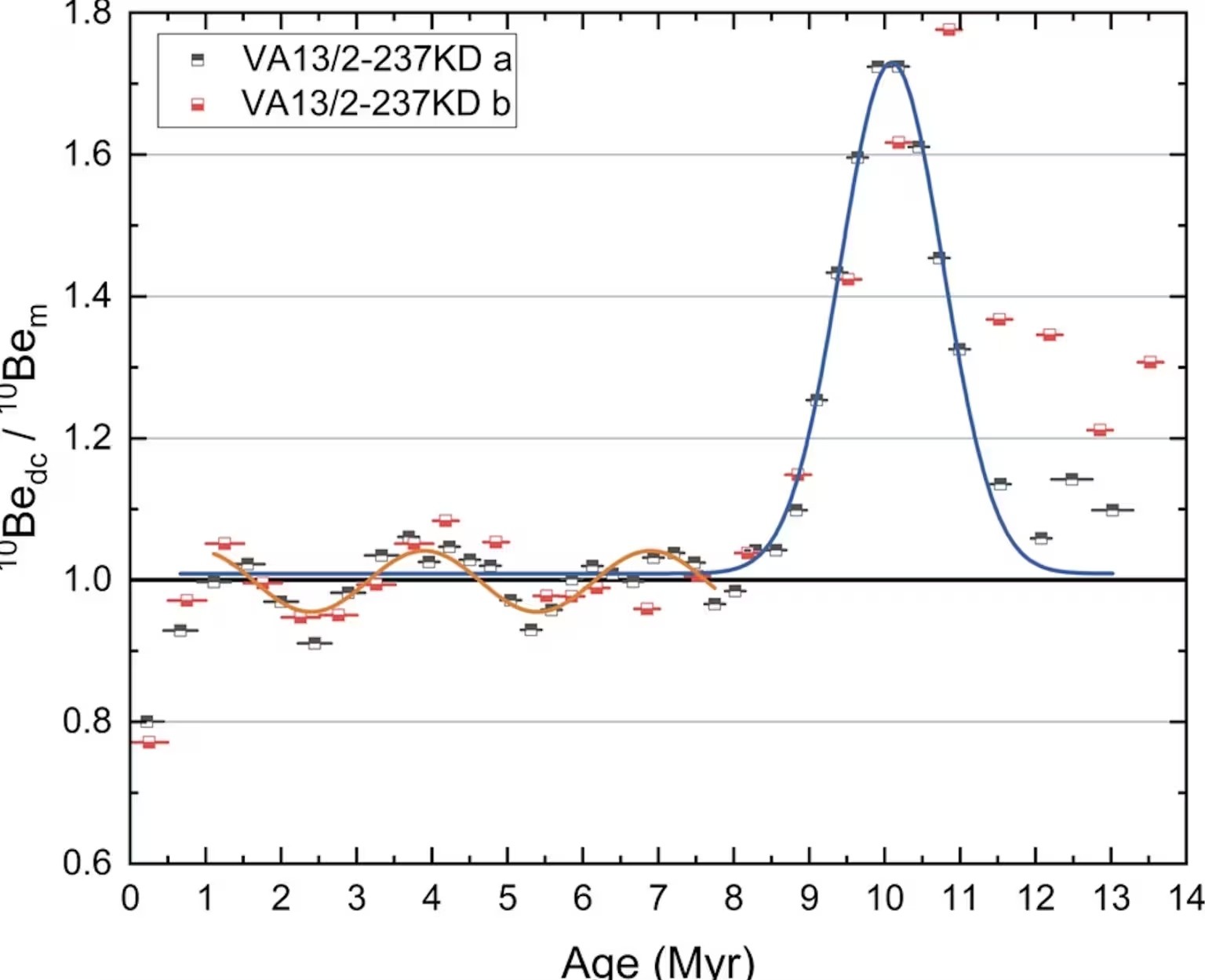

Die Entdeckung beruht auf Messungen an ferromanganischen Krusten aus dem Pazifik, die eine ausgeprägte Be‑10‑Spitze zeigen, datiert auf ungefähr 9–12 Millionen Jahre vor heute. Diese anomale Schicht hebt sich deutlich von der ansonsten glatten Hintergrundverteilung des Isotops ab und deutet entweder auf einen vorübergehenden Anstieg des kosmischen Strahlenflusses oder auf lokale Konzentrationsprozesse hin, etwa veränderte ozeanographische Zirkulationsmuster, die Fallout regional zusammenballen könnten.

Lokalisierte Peaks in marine Archiven sind aus mehreren Gründen bemerkenswert: Sie können Hinweise auf kurzfristige Änderungen im kosmischen Umfeld der Erde geben, auf episodische vulkanische oder klimatisch bedingte Veränderungen in der Ablagerung oder auf Unregelmäßigkeiten in der Probenreihenfolge und -erhaltung. Deshalb bedarf es kombinierter geochemischer, stratigraphischer und regionaler Vergleiche, um zwischen kosmischen und irdischen Ursachen zu unterscheiden.

Entstehung von Be‑10 und seine Rolle als kosmischer Indikator

Das Isotop Be‑10 ist ein bewährter Tracer in Klimaforschung, Atmosphärenchemie und Astro‑Geochronologie. Seine Halbwertszeit von etwa 1,39 Millionen Jahren macht es empfindlich gegenüber Einflüssen, die auf Zeiträumen von einigen Millionen Jahren wirken. Als Produkt kosmischer Strahlung spiegelt die Be‑10‑Produktion Veränderungen in der Intensität hochenergetischer Teilchen wider, entweder infolge interstellarer Ereignisse (z. B. Supernovae) oder durch langfristige Modulationen des galaktischen kosmischen Strahlungsflußes durch die Sonnenbahn in der Milchstraße.

Ferner ist die physikalische Bindung von Be‑10 an Aerosole und die anschließende Ablagerung in Sedimenten ein komplexer, aber gut untersuchter Prozess: Korngröße, organische Kohlenstofffracht, Partikeltransport und lokale Ozeanzirkulation beeinflussen die endgültige Verteilung. Deshalb sind qualitativ hochwertige Stratigraphien und mehrere unabhängige Archive entscheidend, um echte globale Signale zu identifizieren.

Gaia‑Analyse und statistische Ergebnisse

Um die kosmische Hypothese zu prüfen, nutzte eine separate Forschergruppe hochpräzise astrometrische Daten der Gaia‑Mission der Europäischen Weltraumorganisation (ESA). Mit diesen Daten rekonstruierten sie die Bahnen von 2.725 nahegelegenen Sternhaufen sowie die Bewegung der Sonne über die letzten 20 Millionen Jahre. Gaia liefert exakte Positionen, Parallaxen und Eigenbewegungen, die es erlauben, die Sterne rückwärts durch das galaktische Gravitationspotential zu verfolgen und grobe Trefferwahrscheinlichkeiten dafür zu berechnen, wo und wann massereiche Sterne — potenzielle Vorläufer von Kernkollaps‑Supernovae — explodiert sein könnten.

In ihren Simulationen modellierte das Team erwartete Supernova‑Raten in den untersuchten Haufensystemen und berechnete die Wahrscheinlichkeit für einen Kernkollaps‑Ereignis innerhalb verschiedener Radius‑Bins um die Sonnenposition. Die Ergebnisse deuten auf eine etwa 68‑prozentige Wahrscheinlichkeit hin, dass mindestens eine Supernova innerhalb von rund 326 Lichtjahren zur fraglichen Zeitspanne (ein Millionenjahresfenster zentriert auf die Be‑10‑Anomalie) stattgefunden haben könnte. Zudem identifizierten die Forscher 19 Sternhaufen, deren individuelle Wahrscheinlichkeit, zu dieser Epoche eine nahegelegene Supernova hervorzubringen, jeweils über 1 % liegt.

Methodische Grundlagen der Rekonstruktion

Die Rückrechnung von Sternbahnen erfordert Annahmen über das galaktische Potential, Störeinflüsse durch molekulare Gaswolken oder Spiralarm‑Transienten sowie über die interne Dynamik der Haufen. Kleine Unsicherheiten in Radialgeschwindigkeiten oder in der Distanzübersetzung können über Millionen von Jahren zu erheblichen Positionsabweichungen führen. Deshalb verwenden die Studien Monte‑Carlo‑Samplings, um Unsicherheiten in den Eingangsgrößen zu propagieren und robuste Eintrittswahrscheinlichkeiten statt deterministischer Aussagen zu liefern. Zusätzlich sind Modelle zur Sternentwicklung und zur Supernova‑Rate pro Sternhaufen nötig, um Abschätzungen zu erlauben, wie viele massereiche Sterne zum betrachteten Zeitpunkt noch vorhanden und explodierbereit waren.

Die Kombination aus astrophysikalischer Modellierung und geochemischen Messdaten ist anspruchsvoll, bietet jedoch die Chance, Kandidaten für mögliche Vorläufer‑Haufen einzugrenzen und damit gezielte Beobachtungen und Vergleichsmessungen in terrestrischen Archiven zu ermöglichen.

Alternative Erklärungen und weitere Schritte

Regionale versus globale Signaturen

Die Supernova‑Interpretation ist nicht endgültig. Wenn die Be‑10‑Spitze nur in bestimmten pazifischen Kernen auftritt, könnte ein regionaler Prozess — etwa eine Änderung der ozeanischen Zirkulation, vermehrte Flussfracht, oder ein lokal konzentrierter Staubeintrag — die Ablagerung verstärkt haben. Solche Mechanismen können fallout‑ähnliche Signale erzeugen, die nur auf bestimmten Bathymetrien oder in bestimmten Strömungszonen erhalten bleiben.

Dagegen würde ein kosmischer Ursprung eine synchrone Be‑10‑Verbesserung in Sedimenten und Eisbohrkernen weltweit erwarten lassen, zumindest in Archiven, deren Auflösung und Erhaltungsbedingungen eine entsprechende Signatur zulassen. Deshalb ist die räumliche Reproduzierbarkeit des Signals ein zentrales Prüfkriterium.

Notwendige Probenahmen und Vergleiche

Zur Klärung der Herkunft sind geografisch breit gestreute Proben erforderlich: Bohrkerne und ferromanganische Krusten aus mehreren Ozeanbecken sollten entnommen und mit denselben analytischen Protokollen (Be‑10‑Messungen mit AMS, präzise Schichtdatierungen) verglichen werden. Zusätzlich sind terrestrische Archive wie Eisbohrkerne in Grönland und der Antarktis, Löss‑Ablagerungen, Seesedimente und möglicherweise baumringnahe Archive zu berücksichtigen. Multi‑Isotopen‑Ansätze, etwa parallele Messungen von Fe‑60 (ein weiteres erwartetes Supernova‑Tracerisotop), Pu‑244 oder anderen seltenen Nukliden, erhöhen die Aussagekraft, da unterschiedliche Isotope verschiedene Entstehungs‑ und Transportprozesse widerspiegeln.

Verbesserte Modelle zur Supernova‑Nukleosynthese und zur Ausbreitung von kosmischer Strahlung in der lokalen interstellaren Umgebung sind ebenfalls erforderlich. Diese Modelle müssen die Zusammensetzung des ausgestoßenen Materials, die Energiespektren der Teilchen und deren Wechselwirkung mit dem heliosphärischen Magnetfeld berücksichtigen, um realistische Vorhersagen für erwartete Isotopenflüsse an der Erde zu liefern.

Wissenschaftlicher Kontext und Implikationen

Ein bestätigter Fall einer nahegelegenen Supernova vor rund 10 Millionen Jahren würde weitreichende Konsequenzen für mehrere Forschungsfelder haben: Astrophysik, Heliophysik, Geowissenschaften und möglicherweise Paläobiologie. Nahe Explosionen können den Fluss hochenergetischer Teilchen temporär erhöhen, was zu einer transient verstärkten Produktion kurzlebiger (oder kurzzeitig angereicherter) Radioisotope in der Atmosphäre führt und diese auf der Erdoberfläche hinterlassen kann. Fe‑60 ist ein prominentes Beispiel: seine Entdeckung in Ozeansedimenten und Meteoriten wurde bereits als Indiz für frühere Supernovae diskutiert.

Solche Ereignisse liefern zudem Informationen über die galaktische Umgebung der Sonne in geologischen Zeiträumen und helfen, Modelle zur Modulation kosmischer Strahlung durch die Sonnenbewegung in der Milchstraße zu verfeinern. Darüber hinaus könnten erhöhte Strahlungsflüsse kurzfristige Auswirkungen auf die oberen Atmosphärenschichten, das Ozon und möglicherweise auf biologische Systeme gehabt haben — wobei direkte kausale Verknüpfungen zu biologischen Veränderungen schwierig zu beweisen sind und gründliche interdisziplinäre Untersuchungen erfordern.

Vertiefung: Supernova‑Typen und erwartete Signaturen

Kernkollaps‑Supernovae (Typ II, Ib/c) ergeben sich aus massereichen Sternen und sind besonders effizient in der Produktion von schweren Isotopen und der Freisetzung von kosmischer Strahlung. Thermonukleare Supernovae (Typ Ia), die auf Weißen Zwergen beruhen, haben ein anderes Nuklidspektrum und würden womöglich andere geochemische Spuren hinterlassen. Die Identifikation des Supernova‑Typs wäre somit entscheidend für die Interpretation gemessener Isotopenverhältnisse. Modelle der Nukleosynthese können Vorhersagen machen, welche Isotope in welchem Verhältnis ausgestoßen werden, und ermöglichen so den Abgleich mit multi‑isotopischen Befunden in terrestrischen Archiven.

Darüber hinaus hängt die Wirkung auf die Erde stark von der Distanz der Supernova ab: Explosionsorte innerhalb von einigen zehn Lichtjahren gelten als potenziell katastrophal für biosphärische Lebensräume, während Ereignisse in Entfernungen von mehreren hundert Lichtjahren eher subtile, aber messbare geochemische Spuren hinterlassen dürften.

Fazit

Die Be‑10‑Spitze in pazifischen ferromanganischen Krusten ist ein überzeugender Hinweis darauf, dass eine nahegelegene stellare Explosion die Strahlungsumgebung der Erde vor etwa 9–12 Millionen Jahren beeinflusst haben könnte. Die Kombination aus geochemischen Befunden und Gaia‑gestützten Sternbahnrekonstruktionen macht die Supernova‑Hypothese plausibel, aber nicht eindeutig. Zur endgültigen Bestätigung sind zusätzliche globale Probenahmen, Mehr‑Isotopen‑Analysen (inklusive Fe‑60) und weiter verfeinerte astrophysikalische Modelle notwendig.

Die Untersuchung verbindet die Bereiche Geo‑ und Astrophysik und zeigt, wie interdisziplinäre Ansätze dazu beitragen können, die Geschichte des Sonnenumfelds zu rekonstruieren. Sie regt gezielte Folgearbeiten an — darunter breit angelegte Sediment‑ und Krustenanalysen, die Integration terrestrischer Archive wie Eisbohrkerne, und vertiefte Simulationen der kosmischen Strahlungsausbreitung — um die Herkunft der Be‑10‑Anomalie eindeutig zu klären.

Zusammengefasst bleibt die Be‑10‑Spitze ein wichtiger Hinweis, der, wenn er global reproduzierbar ist und durch weitere Isotopenbefunde unterstützt wird, ein Fenster in ein bemerkenswertes astrophysikalisches Ereignis unserer geologischen Vergangenheit öffnen könnte.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen