10 Minuten

Neue Erkenntnisse und Bildunterschrift

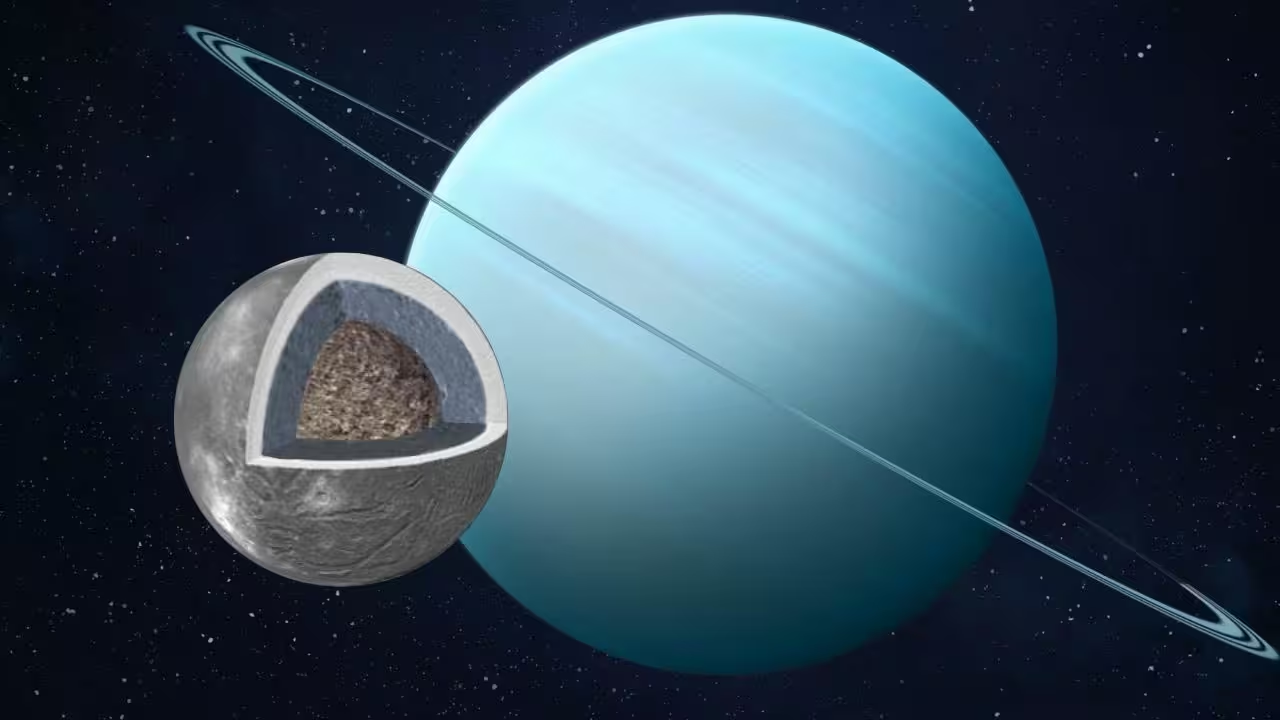

Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Ariel, ein Mond des Uranus, möglicherweise einst einen Ozean von etwa 100 Meilen (170 km) Tiefe beherbergt haben könnte. Diese Hypothese ergänzt die wachsende Diskussion über unterirdische Meere auf Eismonden im äußeren Sonnensystem und hat direkte Relevanz für Geophysik, Planetologie und mögliche chemische Aktivität in eisigen Welten.

Eine kürzlich in Icarus veröffentlichte Studie liefert zunehmende Hinweise darauf, dass Ariel – ein mittelgroßer, eisiger Mond des Uranus – in frühen Stadien seiner Entwicklung einen ausgedehnten, unterirdischen Ozean getragen haben könnte. Das Forschungsteam kombinierte detaillierte Kartierung der Oberfläche mit Modellen der Gezeitenstressverteilung (tidal-stress modelling), um abzuleiten, dass sich unter Ariel's Eiskruste einst eine flüssige Schicht von möglicherweise hunderten Kilometern Dicke befunden haben könnte. Diese Tiefe würde die mittlere Wassertiefe der Erde deutlich übertreffen und Ariel in die Kategorie der potenziell ozeanführenden Eismonde einordnen.

Die Studie integriert Beobachtungsdaten, geophysikalische Modelle und Szenarien zur orbitalen Entwicklung, um konsistente Erklärungen für die heute sichtbaren Strukturen zu liefern. Solche Untersuchungen sind wichtig für die Frage nach Gezeitenheizung (tidal heating), innerer Differenzierung und der Möglichkeit, dass volatile Stoffe wie Wasser, Ammoniak oder Salze die physikalische und chemische Evolution von Ariel beeinflusst haben.

Oberflächenhinweise: Risse, Gräben und kryovulkanische Ebenen

Ariel, mit einem Durchmesser von etwa 720 Meilen (1.159 km), zeigt eine auffällige Dichotomie verschiedener Geländetypen: stark verkraterte Regionen neben glatten Ebenen, die als Folge von Kryovulkanismus interpretiert werden – also vulkanischer Aktivität, die Wasser, Ammoniak oder andere flüchtige Stoffe statt geschmolzenen Gesteins fördert. Solche Kryovulkane können aus episodischem Austreten von warmem, flüssigem Material resultieren, das über die Oberfläche fließt und glatte Ebenen bildet.

Großskalige Brüche, Kuppen und Gräben – tektonische Strukturen, bei denen Krustenblöcke gegenüber dem umgebenden Material abgesunken sind – durchziehen die Oberfläche und deuten auf intensive tektonische Spannungen in der Vergangenheit des Mondes hin. Die räumliche Verteilung und Orientierung dieser Strukturen lässt Rückschlüsse auf die Richtung und Stärke der auftretenden Spannungen zu.

Caleb Strom (Erstautor) und Co-Autor Alex Patthoff (Planetary Science Institute) argumentieren, dass solche globalen Deformationsmuster einen beweglichen, zumindest partiell fluiden Innenbau voraussetzen. Durch das systematische Kartieren oberflächlicher Strukturen und den Vergleich dieser Kartierungen mit numerischen Modellen der Gezeitenverformung konnten die Forschenden frühere Bahn- und Innenbedingungen von Ariel eingrenzen, die die beobachteten Spannungsmuster hervorrufen würden.

Die Kombination aus struktureller Kartierung und Modellierung erlaubt es, verschiedene Szenarien zu testen: eine dünne Eiskruste über einem dicken Ozean, eine dickere Kruste mit lokalisierten flüssigen Taschen oder periodisch aktiver Kryovulkanik. All diese Konfigurationen haben unterschiedliche Signaturen in der Gezeitenstress-Verteilung und produzieren charakteristische Muster von Rissen, Horsten und Gräben.

Gezeitenheizung, Bahnexzentrizität und Ozeantiefe

Gezeitenstress entsteht, wenn sich die Form eines Mondes während seiner Umlaufbahn verändert: Die Gravitationskräfte des Planeten dehnen und komprimieren den Satelliten, wobei Reibung Wärme erzeugt und mechanische Spannungen im Inneren aufgebaut werden. Die Studie zeigt, dass Ariel einst eine Bahnexzentrizität von etwa 0,04 gehabt haben könnte – rund 40-mal so groß wie der heutige Wert. Zwar ist eine Exzentrizität von 0,04 insgesamt moderat, doch sie würde die Gezeitenflexionen ausreichend verstärken, um die Kruste zu zerbrechen, vorausgesetzt, es existierte ein unterirdischer Ozean unter einer relativ dünnen Eisschicht oder ein tieferes Meer in Kombination mit moderater Exzentrizität erzeugte die gleichen Effekte.

Bei maximaler Gezeitenaktivität zeigen die Modelle, dass Ariels Inneres einen Ozean mit einer Tiefe von mehr als 100 Meilen (170 km) getragen haben könnte. Zum Vergleich: Der Pazifische Ozean der Erde hat eine mittlere Tiefe von etwa 2,5 Meilen (ca. 4 km). In vertikaler Ausdehnung innerhalb der geschichteten Innenstruktur des Mondes wäre ein hypothetischer Ariel-Ozean damit um Größenordnungen tiefer als irdische Meere.

Technisch betrachtet beeinflusst die Gezeitenheizung nicht nur die Temperatur des Eises, sondern auch seine rheologischen Eigenschaften (z. B. Viskosität und Fließverhalten). Warmeres, weicheres Eis leitet Spannungen anders als kaltes, sprödes Eis, was die Entstehung von Gräben, Kaltstellen und tektonischen Scherflächen moduliert. Modelle, die Temperaturabhängigkeiten der Eisviskosität berücksichtigen, liefern deshalb realistischere Schätzungen für die notwendige Exzentrizität und die erforderliche Ozeantiefe, um die beobachteten Strukturen zu erklären.

Die Studie legt dar, dass zur Entstehung des heutigen Maßstabs der Brüche entweder die Eisschicht dünn über einem großen Ozean liegen musste, oder Ariel in einer Phase höherer Exzentrizität einen etwas kleineren Ozean besaß. In beiden Varianten ist eine flüssige Schicht zentral, um die Kruste vom tieferen festen Innenkern zu entkoppeln und die mechanische Reaktion zu ermöglichen, die zur Ausbildung von Gräben und Rändern führt.

Zusätzlich zur reinen Tiefe beeinflussen Zusammensetzung und Leitfähigkeit des Ozeans die geophysikalischen Signale: salzhaltiges Wasser, Ammoniak-Wasser-Gemische oder andere gelöste Stoffe verändern die elektrische Leitfähigkeit und das Gefrierverhalten, was wiederum Rückwirkungen auf die Stabilität einer zirkulierenden Flüssigkeit und auf mögliche chemische Reaktionen zwischen Wasser und Gesteinsmaterialen hat.

Einordnung im Uranus-System

Die neue Arbeit zu Ariel baut auf einer ähnlichen Analyse des Uranusmondes Miranda durch dasselbe Forschungsteam auf und unterstützt die Vorstellung, dass mehrere Uranusmonde einst unterirdische Ozeane beherbergt haben könnten – eine Konfiguration, die manchmal als „Zwillings-Ozean-Welten“ oder allgemein als Reihe ozeanführender Eismonde im Uranus-System beschrieben wird. Diese Möglichkeit verändert die Perspektive darauf, wie verbreitet subglaziale Ozeane im äußeren Sonnensystem sein könnten.

Co-Autor Tom Nordheim (Johns Hopkins APL) weist darauf hin, dass nur die südlichen Hemisphären von Ariel und Miranda mit hoher Auflösung abgebildet wurden. Die Modellierungen der Studie prognostizieren, wo sich auf den bislang unkartierten nördlichen Hemisphären Brüche und Ränder zeigen sollten. Diese Vorhersagen sind für die Planung künftiger Missionen von hohem Wert, da sie gezielte Beobachtungen und Landemanöver ermöglichen könnten.

Wird das Vorhandensein ehemaliger oder persistenter Ozeane bestätigt, so würden Ariels Eigenschaften die Liste potenziell habitabler oder chemisch aktiver Eiskörper im äußeren Sonnensystem erweitern und unser Verständnis vertiefen, in welchem Maße Gezeitenheizung die Geologie von Satelliten formt. Die Erkenntnisse haben ferner Auswirkungen auf Modelle zur thermischen Entwicklung, zur Differenzierung von Kernen und Mänteln sowie zu Chancen für langanhaltende hydrothermale oder chemische Prozesse unter dem Eis.

Weiterhin eröffnen solche Ergebnisse Fragen zu möglichen Austauschprozessen zwischen Oberflächen- und Untergrundmaterialien, zur Bildung komplexerer organischer Moleküle durch Strahlung und chemische Katalyse sowie zu den Zeiträumen, über die flüssige Reservoirs stabil bleiben können.

Folgen für Missionen und zukünftige Beobachtungen

Die direkte Bestätigung eines gegenwärtigen oder vergangenen Ozeans unter Ariel bedarf neuer Raumfahrtdaten. Schlüsselinstrumente für einen Orbiter oder Vorbeiflug wären:

- Ice-penetrating Radar zur Untersuchung der geschichteten Struktur und zum Nachweis flüssiger Taschen oder Schichten unter der Eiskruste; Radar mit mehreren Frequenzen kann sowohl flache als auch tiefere Schichten adressieren und zwischen reinem Eis, gemischtem Eis-Gestein und flüssigen Bereichen unterscheiden.

- Magnetometer zur Suche nach induzierten Magnetfeldern, die durch elektrisch leitfähige, unterirdische Ozeane verursacht werden können; solche Messungen waren entscheidend bei der Entdeckung subsurface Meere bei Jupiter- und Saturnmonden.

- Hochauflösende Bildgebung und Topographie (Stereokameras, Laseraltimeter), um tektonische Strukturen auf den bisher unkartierten Hemisphären präzise zu kartieren und Morphologie sowie Höhe von Gräben, Rändern und Ebenen zu analysieren.

- Gravity Science (Präzisionsverfolgung der Bahn und Messung regionaler Gravitätsanomalien), um Informationen über Massenverteilungen im Innern zu gewinnen und zwischen einem homogenen festen Innenkern und einer differenzierten Schichtung mit flüssigen Komponenten zu unterscheiden.

Ein dediziertes Uranus-System-Mission mit einem Orbiter, der ein Bündel geophysikalischer Instrumente trägt, wäre der effektivste Weg, die Modellvorhersagen zu testen. Solch eine Mission könnte Ariel, Miranda und andere Monde systematisch auf Anzeichen vergangener oder aktueller flüssiger Schichten untersuchen, zeitlich aufeinander abgestimmte Messungen durchführen und Wechselwirkungen zwischen Monden und dem Uranus-Magnetfeld beobachten.

Darüber hinaus sind synergistische Beobachtungen mit erdgebundenen Teleskopen und Weltraumobservatorien sinnvoll: Infrarot- und Spektrometrie-Beobachtungen können Informationen zur Oberflächenzusammensetzung liefern, während Langzeitmessungen der Bahnexzentrizität und Resonanzinteraktionen zwischen den Monden helfen, die orbitalen Ursachen der Gezeitenheizung zu rekonstruieren.

Expertinnen- und Experteneinschätzung

„Ariels Oberfläche erzählt von innerer Dynamik, die wir erst zu entschlüsseln beginnen“, sagt Dr. Elena Morales, Planeten-Geophysikerin an der University of Arizona. „Wenn ein Ozean in der vom Team modellierten Größenordnung existiert oder existiert hat, hätte das tiefgreifende Folgen für die thermische und chemische Entwicklung der Uranus-Satelliten. Eine gezielte Mission könnte klären, ob diese Ozeane kurzlebig oder über geologische Zeiträume stabil waren.“

Fachleute betonen, dass Aussagen über frühere Ozeane stets mit Unsicherheiten behaftet sind, insbesondere wenn die verfügbaren Bilddaten lückenhaft sind. Dennoch erhöhen kombinierte geophysikalische und geologische Analysen die Robustheit von Hypothesen und liefern konkrete Messziele für zukünftige Missionen.

Von größerer Bedeutung ist die Einordnung solcher Ergebnisse in die allgemeine Frage, wie häufig unterirdische Ozeane in unserem Sonnensystem sind und welche Rolle Faktoren wie Mondgröße, Zusammensetzung, Orbit und Resonanzen bei der Erzeugung und Erhaltung dieser Ozeane spielen.

Fazit

Die neue Icarus-Studie stärkt die Möglichkeit, dass Ariel einst einen gewaltigen Untergrundozean besessen hat, angetrieben von Gezeitenheizung und orbitaler Entwicklung. Während dieser Ozean – falls er existiert hat – eher als Relikt der Vergangenheit erscheint und nicht unbedingt als aktives heutiges Reservoir, unterstreichen die Ergebnisse den wissenschaftlichen Wert einer Rückkehr zum Uranus-System. Zukünftige Missionen mit Radar, Magnetometern und präzisen Gravitationsinstrumenten könnten die Modelle bestätigen, bislang unkartiertes Terrain erfassen und klären, ob Ariel und seine Nachbarn transiente Ozeanwelten waren oder heute noch flüssige Innenzonen besitzen.

Insgesamt zeigt die Arbeit, wie wichtig integrierte Ansätze sind: die Kombination aus Fernerkundung, Strukturkartierung, numerischer Modellierung und gezielten Messungen bildet die Grundlage, um die komplexen Wechselwirkungen zwischen Gezeitenprozessen, innerer Wärmeproduktion und Oberflächengeologie zu verstehen. Solche Erkenntnisse helfen nicht nur bei der Einordnung des Uranus-Systems, sondern tragen auch allgemein zum Verständnis von Eismonden, Kryovulkanismus und potenzieller Habitabilität im äußeren Sonnensystem bei.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen