8 Minuten

Fungal hydrogels as a biomaterial opportunity

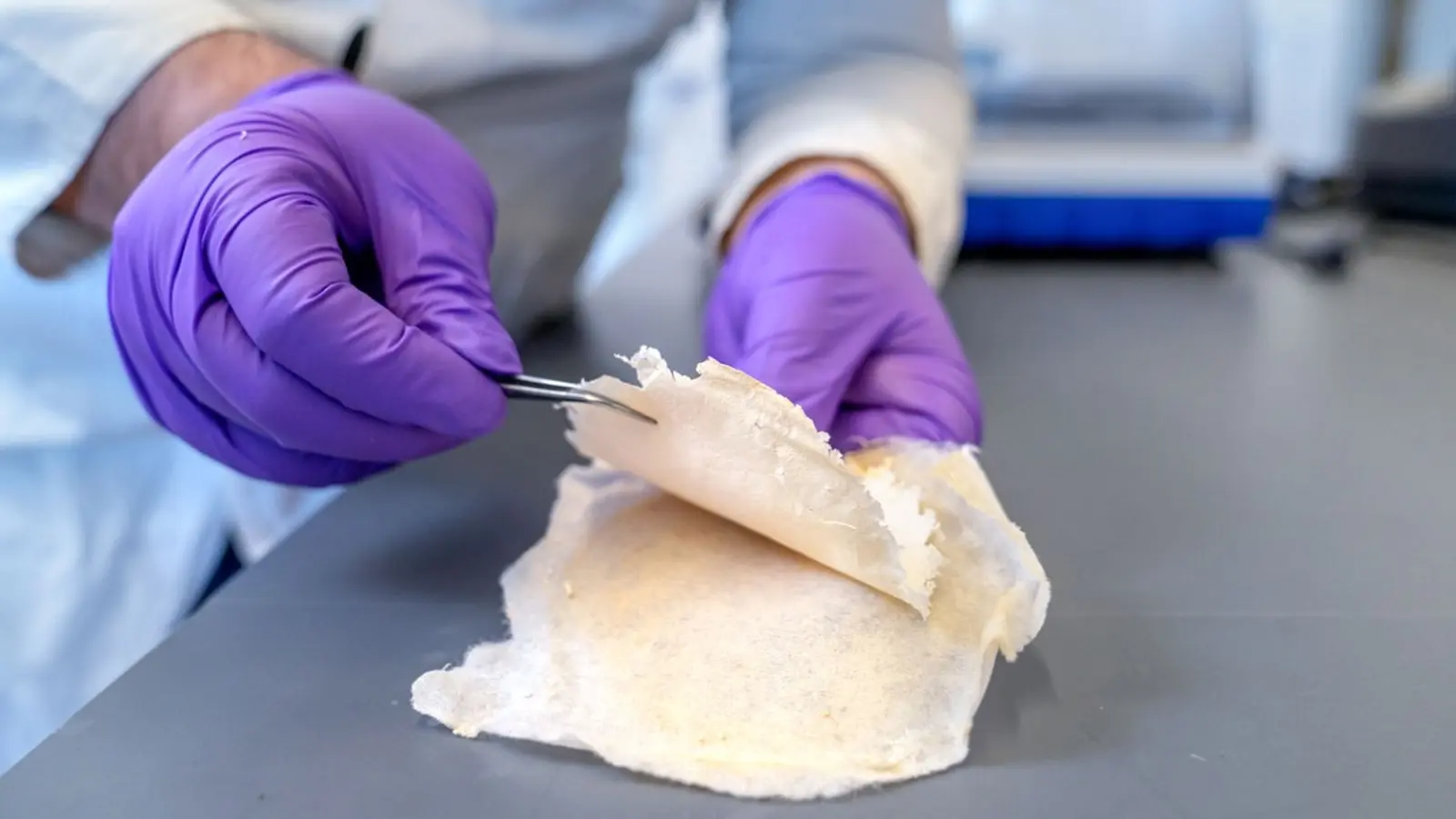

Forscher untersuchen eine unerwartete Quelle für die nächste Generation von Wundauflagen: lebende Pilznetzwerke. Ein Bodenpilz namens Marquandomyces marquandii hat gezeigt, dass er robuste, wasserbindende Hydrogele mit geschichteten, porösen Mikrostrukturen bilden kann, die Aspekte von menschlichem Weichgewebe nachahmen. Diese pilzabgeleiteten Hydrogele könnten langfristig als biokompatible Gerüste für die Gewebereparatur, Zellkulturen, tragbare Bioelektronik oder sogar als mineralisierte Knochenvorlagen dienen.

Biology and materials science meet: what is mycelium-driven hydrogel?

Die meisten Menschen erkennen Pilze an Fruchtkörpern wie Pilzen oder an pelzigem Schimmel, doch der eigentliche Großteil eines Pilzes besteht aus einem verflochtenen Netzwerk von Fäden, dem Myzel. Myzel besteht überwiegend aus Chitin, einem strukturellen Polysaccharid, das auch in den Exoskeletten von Insekten und Schalentieren vorkommt. Da myzeliale Netzwerke als lange, verzweigte Filamente wachsen und schichtübergreifende Verknüpfungen ausbilden, sehen Materialwissenschaftler das Potenzial, diese Architektur als lebendes Hydrogel zu nutzen.

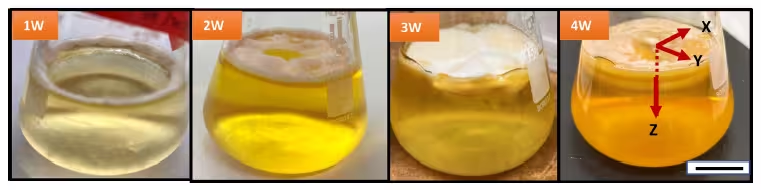

An der University of Utah kultivierten Ingenieure M. marquandii mittels stationärer Flüssigfermentation und beobachteten ein auffälliges Ergebnis: Kolonien bildeten dicke, mehrschichtige myzeliale Platten, die einen hohen Wassergehalt halten konnten. Unter diesen untergetauchten Wachstumsbedingungen erzeugte der Pilz abwechselnde Bänder unterschiedlicher Porosität und bildete so ein Verbundmaterial mit sowohl schwammigen als auch dichteren Bereichen – Eigenschaften, die wertvoll sind, um die viskoelastischen und Transport-Eigenschaften von Haut und anderem Weichgewebe nachzuahmen.

Experiment details and key material properties

Im stationären Flüssigkulturversuch produzierte M. marquandii eine hydrogelähnliche myzeliale Matrix, die bis zu 83 Prozent Wasser nach Volumen halten konnte. Mikroskopische Untersuchungen und Porositätsanalysen zeigten eine geschichtete Struktur: Oberflächenschichten mit etwa 40 Prozent Porosität wechselten sich ab mit inneren Bändern, die rund 90 Prozent bzw. 70 Prozent Porosität aufwiesen. Die Forschenden führen dieses Muster auf Änderungen in der Pilzwachstumsstrategie zurück—Oberflächennahe Filamente priorisieren laterales Wachstum und bilden dichtere Schichten, während untergetauchte Bereiche stärker filamentös wachsen und hochporöse Bänder generieren.

Wöchentliche Entwicklung des Wachstums von M. marquandii auf Potato-Dextrose-Brühe unter stationärer Flüssigfermentation über 4 Wochen. (Agrawal et al., JOM, 2025)

Diese unterschiedlichen Porositäten sind für das biomedizinische Design entscheidend. Dichtere Schichten können strukturelle Integrität und langsameren Stofftransport bieten, während hochporöse Bereiche Zellansiedelung, Nährstoffe oder Flüssigkeiten aufnehmen und schnellen Diffusionsfluss unterstützen können. Das Team stellte außerdem fest, dass eine Modifikation der Kulturbedingungen—Sauerstoffversorgung, Temperatur, Nährstoffkonzentration—die Mikrostruktur des Hydrogels und damit dessen mechanisches Verhalten und Transporteigenschaften feinabstimmen kann. Solche Parameter erlauben die gezielte Anpassung von Steifigkeit, viskoelastischem Verhalten und Permeabilität, was für Anwendungen in Wundheilung und Gewebeengineering zentral ist.

Technisch gesehen lässt sich die poröse Architektur des Myzels mit üblichen Materialcharakterisierungen weiter quantifizieren: rheologische Messungen geben Hinweise auf Scher- und Relaxationszeiten, Zug- und Kompressionsprüfungen liefern Werte für Young’s Modulus und Druckfestigkeit, und Durchlässigkeitsmessungen (z. B. mittels Permeameter oder Diffusionsstudien) beschreiben den Massentransfer. Die kombinierte Beurteilung dieser Kennwerte ist notwendig, um myzeliale Hydrogele mit etablierten synthetischen Hydrogelen oder biologischen Matrices vergleichen zu können.

Potential biomedical applications

Bio-integrierte Hydrogele zielen darauf ab, die geschichteten, viskoelastischen Eigenschaften von Haut, Knorpel und anderem Gewebe nachzubilden. Da Myzel biokompatibel und von Natur aus porös ist, könnten M. marquandii-Hydrogele dienen als:

- Wundauflagen, die ein feuchtes Heilungsmilieu erhalten und strukturelle Unterstützung bieten (z. B. für chronische Wunden oder Verbrennungen).

- Gerüste für Tissue Engineering und regenerative Medizin, in die Zellen eingebracht und kultiviert werden (z. B. Keratinozyten, Fibroblasten oder mesenchymale Stammzellen).

- Vorlagen für Mineralisation, um knochenähnliche Gerüste zu erzeugen, die anschließend mit Kalziumphosphat beschichtet oder biologisch mineralisiert werden können.

- Materialien für wearable bioelektronische Geräte oder Zellbioreaktoren, die weiche, hydratisierte Schnittstellen benötigen (z. B. für epidermale Sensoren oder elektrochemische Messungen), wobei Porosität und Leitfähigkeit angepasst werden können.

Der Materialwissenschaftler Steven Naleway von der University of Utah bemerkte, dass die "big, beefy mycelial layers" von M. marquandii hauptsächlich chitinhaltig sind und eine Kombination aus Schwammigkeit und Biokompatibilität bieten, die für diese Anwendungen attraktiv ist. Chitin und seine Derivate (wie Chitosan) sind bereits in der Medizin aufgrund ihrer biologischen Verträglichkeit und der Möglichkeit zur funktionellen Modifikation gut untersucht, was die Integration myzelialer Hydrogele in bestehende Forschungsfelder vereinfacht.

Safety, limitations and research priorities

Die Übertragung eines lebenden Pilzmaterials in die klinische Praxis erfordert umfangreiche Sicherheitsprüfungen. M. marquandii ist nicht als humanpathogen bekannt, doch Chitin und pilzliche Komponenten können bei manchen Personen allergische Reaktionen auslösen. Daher sind Tierversuche, In-vitro-Immunassays (z. B. Zytokinanalyse, Makrophagen-Aktivierung) und standardisierte zellbiologische Tests notwendig, um allergenes oder entzündliches Potenzial abzuschätzen. Des Weiteren müssen Langzeitstabilität, Sterilität und Wachstumsregulierung adressiert werden: Jede lebende Wundauflage muss sicher, kontrollierbar und mit bestehenden medizinischen Sterilisationsverfahren sowie regulatorischen Vorgaben kompatibel sein.

Wesentliche Forschungsprioritäten lassen sich wie folgt zusammenfassen: Erstens die genaue Charakterisierung der Wechselwirkungen zwischen pilzlichen Hydrogelen und menschlichen Zellen und Geweben (Adhäsion, Proliferation, Differenzierung). Zweitens die Optimierung der Kulturprotokolle, damit gewünschte Materialeigenschaften reproduzierbar sind—dazu gehören standardisierte Medien, kontrollierte Fermentationsparameter und Maßnahmen zur Prozessskalierung. Drittens die Entwicklung von Containment-Strategien und Inaktivierungsmethoden, die das Risiko einer unkontrollierten Pilzvermehrung eliminieren (z. B. thermische Inaktivierung, chemische Fixierung, integrierte Antimykotika-Wirkstoffe), ohne die gewünschten Materialeigenschaften zu zerstören. Viertens die Prüfung verschiedener Sterilisationsmethoden (Gamma-Bestrahlung, Ethylenoxid, autoklavieren) auf ihre Auswirkungen auf mechanische und biologische Eigenschaften des Myzel-Hydrogels.

Hinzu kommen regulatorische Anforderungen: Klassifizierung als Medizinprodukt, Biokompatibilitätsstudien nach ISO-Standards (z. B. ISO 10993), GMP-konforme Produktion und Zulassungsverfahren bei Behörden wie FDA oder EMA. Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Mikrobiologen, Materialwissenschaftlern, Biologen, klinischen Forschern und Regulierungsfachleuten ist dabei unabdingbar.

Related technologies and future prospects

Myzel wird bereits in der nachhaltigen Materialwissenschaft untersucht – beispielsweise als Verpackung, Dämmstoff und für Verbundplatten – da es einen erneuerbaren, energieeffizienten Weg zu strukturierten Biomaterialien bietet. Der Übergang zu lebenden myzelialen Hydrogelen erweitert dieses Feld in Richtung Biomedizin. Die Integration von myzelialem Wachstum mit Techniken wie Mineralisation, 3D-Bioprinting oder biochemischer Funktionalisierung könnte hybride Gerüste ermöglichen, die speziell auf bestimmte Gewebe zugeschnitten sind (z. B. graduelle Porositätsübergänge, abgestufte Steifigkeit oder lokal eingebettete Wachstumsfaktoren).

Für die Knochenregeneration ist die Kombination aus einem porösen myzelialen Gerüst und anschließender Einleitung einer kontrollierten Mineralisation (z. B. über simuliertes Körperflüssigkeitsbad oder Hydroxylapatit-Beschichtung) ein vielversprechender Ansatz. Bei weichen Geweben kann die Oberflächenchemie des Myzels verändert werden, etwa durch Kopplung von Peptiden, ECM-Komponenten oder Polymeren, um Zelladhäsion, Proliferation und Differenzierung gezielt zu steuern.

Über klinische Anwendungen hinaus können Myzel-Hydrogele die In-vitro-Forschung unterstützen: als Zellkulturmatrices oder Bioreaktoren, die Gewebemechanik und Transportphänomene nachbilden und dabei nachhaltiger sind als viele synthetische Polymere. Außerdem eröffnen sich Chancen in der Sensorik und Bioelektronik: durch Einbettung leitfähiger Nanomaterialien oder Elektroden können myzeliale Hydrogele als weiche, hydratisierte Schnittstellen für biologische Signalerfassung dienen.

Expert Insight

Dr. Lina Ortega, eine Biomedizintechnikerin mit Schwerpunkt Biomaterialien, kommentierte: "Der spannendste Aspekt myzelbasierter Hydrogele ist ihre intrinsische hierarchische Struktur. Wenn wir Porosität und biochemische Oberflächeneigenschaften zuverlässig einstellen können, könnten diese Materialien eine kostengünstige, skalierbare Alternative zu synthetischen Gerüsten für eine Reihe regenerativer Anwendungen darstellen. Die Herausforderung besteht darin, reproduzierbare Sicherheit und Leistung in vivo nachzuweisen."

Conclusion

Marquandomyces marquandii zeigt, dass einige Pilze lebende, mehrschichtige Hydrogele mit hohem Wassergehalt und einstellbarer Porosität erzeugen können – Eigenschaften, die für Wundheilung und Gewebeengineering relevant sind. Obwohl der Weg zur klinischen Nutzung lang ist und umfangreiche Sicherheits-, immunologische und regulatorische Arbeiten erfordert, repräsentieren pilzbasierte Hydrogele eine vielversprechende Schnittstelle zwischen Mikrobiologie und Materialwissenschaft. Fortgesetzte Forschung zu kontrolliertem Wachstum, funktionaler Modifikation und Biokompatibilität könnte myzelabgeleitete Materialien zu einer wichtigen Ergänzung des zukünftigen Biomaterial-Toolkits machen. Zu den nächsten konkreten Schritten gehören standardisierte in-vitro- und in-vivo-Studien, Skalierungsstrategien für die Produktion, Optimierung der Sterilisations- und Inaktivierungsprotokolle sowie die Entwicklung gezielter Funktionalisierungen für spezifische klinische Indikationen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen