9 Minuten

Discovery: the smallest dark gravitational lens yet found

Ein multinationales Astronomenteam hat das massereichste bislang durch Gravitationslinsen nachgewiesene, aber sehr massearme dunkle Objekt identifiziert. Mithilfe eines globalen Netzwerks von Radioteleskopen beobachteten die Forschenden eine subtile Verzerrung — einen winzigen "Pinch" — im gelinsten Bild einer fernen Galaxie. Aus dieser Verzerrung schlossen sie auf eine nicht sichtbare Masse von etwa einer Million Sonnenmassen. Die Ergebnisse wurden am 9. Oktober in zwei Artikeln in Nature Astronomy und den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society veröffentlicht.

Da das Objekt keine nachweisbare optische Emission oder andere erkennbare Strahlung abgibt, entdeckten die Astronomen es ausschließlich durch die Veränderung des Lichtwegs einer Hintergrundgalaxie. Gravitationslinseneffekte treten auf, wenn Masse die Raumzeit krümmt und Lichtstrahlen ablenkt; durch präzise Modellierung des Linsenbildes lassen sich so Masse, räumliche Ausdehnung und Lage unsichtbarer Strukturen abschätzen. Solche Methoden gehören zu den wenigen direkten Werkzeugen, um dunkle Materie und kompakte, lichtarme Objekte zu untersuchen.

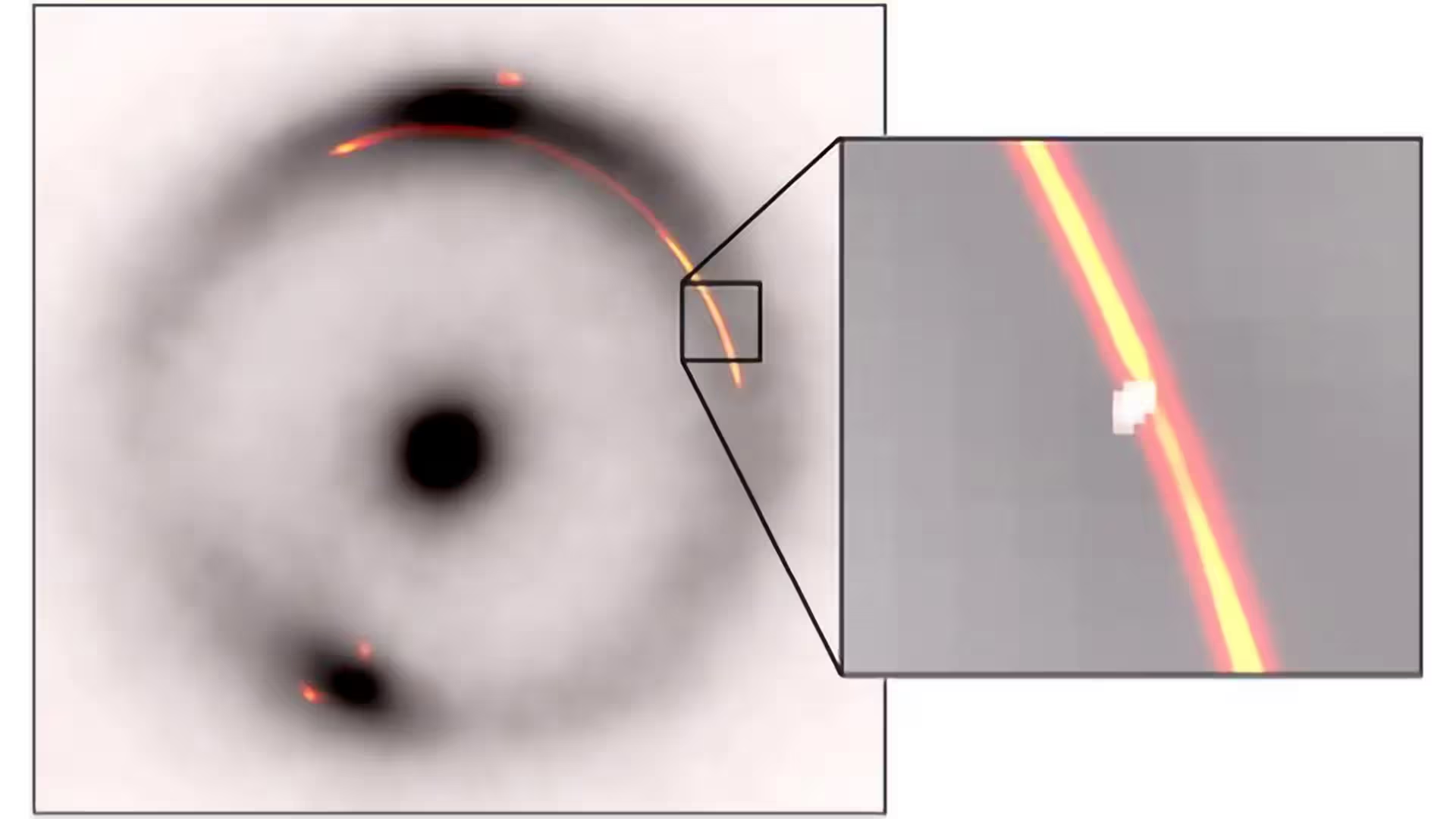

Der schwarze Ring und der zentrale Punkt zeigen ein Infrarotbild einer fernen Galaxie, das durch eine Gravitationslinse verzerrt wurde. Orange/rot markiert sind Radiowellen desselben Objekts. Die Einfügung zeigt den Pinch, verursacht von einer weiteren, deutlich kleineren, dunklen Gravitationslinse (weiße Fleckchen).

"Es ist eine beeindruckende Leistung, ein derart massearmes Objekt in so großer Entfernung nachzuweisen", sagte Chris Fassnacht, Professor im Department of Physics and Astronomy an der University of California, Davis, und Co-Autor eines der Papiere. "Das Auffinden von niedermassigen Objekten wie diesem ist entscheidend, um mehr über die Natur der dunklen Materie zu lernen." Diese Beobachtung verstärkt das Interesse an mikrolinsenartigen Störungen in stark gelinsten Systemen als Werkzeug zur Erforschung der kleinskaligen Strukturbildung im Universum.

How the observation was made

Das Team kombinierte hochauflösende Radiodaten mehrerer Großanlagen, um als erdgroßes Interferometer zu fungieren. Zu den wichtigsten Instrumenten gehörten das Green Bank Telescope (GBT) in West Virginia, die Very Long Baseline Array (VLBA) auf Hawaiʻi und das European VLBI Network (EVN), das Radioteleskope in Europa, Asien, Südafrika und Puerto Rico vernetzt. Durch zeitliche Korrelation und präzise Kalibrierung der Signale über diese Teleskope hinweg erreichten die Astronomen die notwendige Winkelauflösung, um kleinste Anomalien in den gelinsten Bildern zu detektieren. Solche sehr langen Basislinien (Very Long Baseline Interferometry, VLBI) ermöglichen Millibogensekundenauflösung, die für die Suche nach kompakten Strukturen entscheidend ist.

Die Datenverarbeitung umfasste Rauschunterdrückung, Selbstkalibrierung und Modell-Fitting in mehreren Frequenzbändern, um systematische Effekte auszuschließen. Ferner wurden Polarisation und spektrale Informationen analysiert, um sicherzustellen, dass die beobachtete "Pinch"-Störung nicht durch intrinsische Eigenschaftender Radioquelle, durch Interstellare Scintillation oder durch Instrumentalartefakte verursacht wurde. Die Kombination aus hoher Empfindlichkeit und feinster Auflösung machte die Identifikation dieser sehr kleinen Gravitationsstörung möglich.

Gravitational lensing as a probe of invisible mass

Wenn eine massereiche Vordergrundgalaxie oder ein Galaxienhaufen eine weiter entfernte Quelle linst, entstehen typischerweise Bögen, Ringe oder mehrere verteilte Abbilder. Kleine, kompakte Massen entlang des Lichtwegs — ob als Klumpen dunkler Materie (Subhalos) oder als winzige, lichtschwache Galaxien — verursachen zusätzliche, lokal begrenzte Veränderungen in der Verstärkung (Magnifikation) und Form dieser Bilder. Die neu berichtete Struktur zeigte sich ausschließlich als lokalisierter "Pinch" in der gelinsten Radioemission, was auf eine sehr kompakte und konzentrierte Masse hindeutet, die andernfalls unsichtbar geblieben wäre.

Solche lokalisierten Anomalien sind besonders aussagekräftig, weil sie relative, nicht absolute Effekte nutzen: Durch Vergleich von verschiedenen Bildteilen und Frequenzen lässt sich systematisch ermitteln, ob eine Verzerrung mit einer zusätzlichen Massenkomponente verträglich ist. Modellabhängige Techniken — etwa nichtparametrische Potentialrekonstruktion, Lens Modelling mit Bayesianischer Inferenz und Simulationen von Subhalo-Populationen — helfen, die Wahrscheinlichkeit verschiedener Ursprünge abzuwägen und die Fehlerbalken der Massenabschätzung zu quantifizieren.

Nature and implications of the million-solar-mass object

Die Masse, die aus der Linsen-Anomalie abgeleitet wurde, liegt bei etwa 1 × 10^6 Sonnenmassen. Diese Skala liegt zwischen typischen Kugelsternhaufen (Globular Clusters) und sehr kleinen Zwerggalaxien. In diesem Massenbereich sind mehrere astrophysikalische Interpretationen plausibel, und die Unterscheidung hat wichtige Konsequenzen für Theorien der Strukturbildung und für Modelle der dunklen Materie.

Zwei führende Interpretationen werden gegenwärtig diskutiert:

- Ein kompakter dunkler Materie-Subhalo — ein dichter Klumpen dunkler Materie mit wenigen oder keinen Sternen. Der Nachweis solcher Subhalos würde Vorhersagen kalter Dunkler-Materie-Modelle (Cold Dark Matter, CDM) stützen, nach denen Strukturen hierarchisch bis hinunter zu sehr niedrigen Massen entstehen.

- Eine ultrakompakte, ruhende Zwerggalaxie, die nur wenige oder keine aktiven Sterne enthält und deshalb im optischen Wellenlängenbereich praktisch unsichtbar bleibt. Solche beinahe „dunklen“ Zwerggalaxien wären schwer zu finden, könnten aber dennoch baryonische Komponenten oder sternähnliche Überreste enthalten, die mit tiefen Beobachtungen aufgespürt werden könnten.

Erstautor Devon Powell vom Max-Planck-Institut für Astrophysik bemerkte: "Angesichts der Empfindlichkeit unserer Daten hatten wir damit gerechnet, mindestens ein dunkles Objekt zu finden, sodass unsere Entdeckung mit der sogenannten Theorie der kalten dunklen Materie konsistent ist, auf der ein Großteil unseres Verständnisses der Galaxienentstehung beruht. Nachdem wir eines gefunden haben, stellt sich die Frage, ob wir mehr finden können und ob die Häufigkeit weiterhin mit den Modellvorhersagen übereinstimmt." Diese Aussage betont die Bedeutung statistischer Stichproben, um Modellvorhersagen für Subhalo-Zahlen und Massendistributionen zu überprüfen.

Das Auffinden von sternlosen dunklen Materieklumpen würde starke Einschränkungen für alternative Dunkle-Materie-Modelle (etwa warme Dunkle Materie oder selbstwechselwirkende Dunkle Materie) bedeuten, die die Entstehung kleinskaliger Strukturen unterdrücken. Wenn sich jedoch herausstellt, dass viele dieser Objekte eher lichtschwache Zwerggalaxien als reine Subhalos sind, würden sich die Zählungen von massearmen, lichtschwachen Galaxien über die Kosmische Zeit hinweg ändern und damit unsere Einschätzungen zur Sternentstehung in kleinen Systemen beeinflussen.

Team, methods and future searches

Die Analyse kombinierte präzises Linsenmodellieren mit Very Long Baseline Interferometry-Techniken. Weitere Mitwirkende sind John McKean (University of Groningen, South African Radio Observatory und University of Pretoria), Simona Vegetti (Max-Planck-Institut für Astrophysik), Cristiana Spingola (Istituto di Radioastronomia, Bologna) und Simon D. M. White (Max-Planck-Institut für Astrophysik). Finanzielle und institutionelle Unterstützung kam unter anderem vom Europäischen Forschungsrat (European Research Council), dem italienischen Außenministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit, der National Research Foundation of South Africa und Einrichtungen wie dem National Radio Astronomy Observatory.

Mit dieser Methode planen die Forschenden, zusätzliche starke Linsen-Systeme zu untersuchen, um die Häufigkeit und Massenverteilung ähnlicher kompakter Objekte zu messen. Eine wachsende statistische Stichprobe würde es ermöglichen, beobachtete Häufigkeiten direkt mit Theorievorhersagen zu vergleichen und so etablierte Dunkle-Materie-Paradigmen zu bestätigen oder in Frage zu stellen. Zusätzlich sollen systematische Effekte, Auswahlbiasse und die Rolle baryonischer Physik in Simulationen besser berücksichtigt werden, um robuste Vergleiche zu ermöglichen.

Technisch gesehen sind die nächsten Schritte eine Ausweitung der VLBI-Beobachtungen auf größere Proben starker Linsen, tiefere optische/IR-Folgenbeobachtungen zur Suche nach schwachen Sternpopulationen und eine Reihe numerischer Simulationen, die sowohl CDM- als auch alternative Modelle einschließen. Außerdem könnte die Kombination mit kinematischen Messungen und mit Beobachtungen bei unterschiedlichen Wellenlängen helfen, degenerierte Interpretationen aufzulösen und die Natur der kompakte Masse genauer einzugrenzen.

Expert Insight

Dr. Amina Torres, eine Beobachtungs-Kosmologin am Institute for Theoretical Astrophysics (fiktiver Kommentar), kommentierte: "Dieser Nachweis zeigt die Stärke der Kombination globaler Radioarrays mit sorgfältigem Linsenmodellieren. Ob das Objekt ein reiner dunkler Subhalo oder eine nahezu dunkle Zwerggalaxie ist: Jede Entdeckung liefert wichtige Informationen zur kleinskaligen Struktur des Universums. Die Wiederholung dieser Analyse über viele Linsen hinweg wird entscheidend sein, um konkurrierende Dunkle-Materie-Theorien zu testen." Solche Experteneinschätzungen betonen, wie wichtig methodische Redundanz, unabhängige Validierung und interdisziplinäre Ansätze (Radiound Optikbeobachtungen, numerische Kosmologie, Bayesianische Statistik) für belastbare Schlussfolgerungen sind.

Conclusion

Der Nachweis eines optisch unsichtbaren Objekts von etwa einer Million Sonnenmassen markiert einen Meilenstein bei der Nutzung von Gravitationslinsen zur Erforschung der dunklen Komponenten des Kosmos. Durch die Nutzung erdgroßer interferometrischer Baselines und präziser Linsenmodelle können Astronomen nun kompakte Massen in Größenordnungen entdecken und charakterisieren, die zuvor außerhalb der Reichweite lagen. Fortgesetzte Surveys und gezielte Follow-up-Beobachtungen werden klären, ob es sich bei diesem Objekt um einen Klumpen dunkler Materie oder um eine ultrakompakte Zwerggalaxie handelt — und ob viele weitere solcher verborgener Strukturen das sichtbare Universum formen.

Zusätzliche Arbeiten sind in Vorbereitung, um die Linsenmodelle zu verfeinern, die Umgebung des Objekts detaillierter zu untersuchen und in anderen gelinsten Systemen nach analogen Merkmalen zu suchen. Diese Anstrengungen werden dazu beitragen, zu klären, wie sich die dunkle Materie auf den kleinsten kosmischen Skalen organisiert und wie diese Struktur die Bildung von Galaxien im Laufe der Geschichte des Universums beeinflusst hat. Langfristig könnten neue Instrumente wie verbesserte VLBI-Netzwerke, SKA und tiefere optische/IR-Surveys die Statistik solcher Entdeckungen deutlich erhöhen und so unser Verständnis der Natur der dunklen Materie wesentlich vertiefen.

Quelle: sciencedaily

Kommentar hinterlassen