7 Minuten

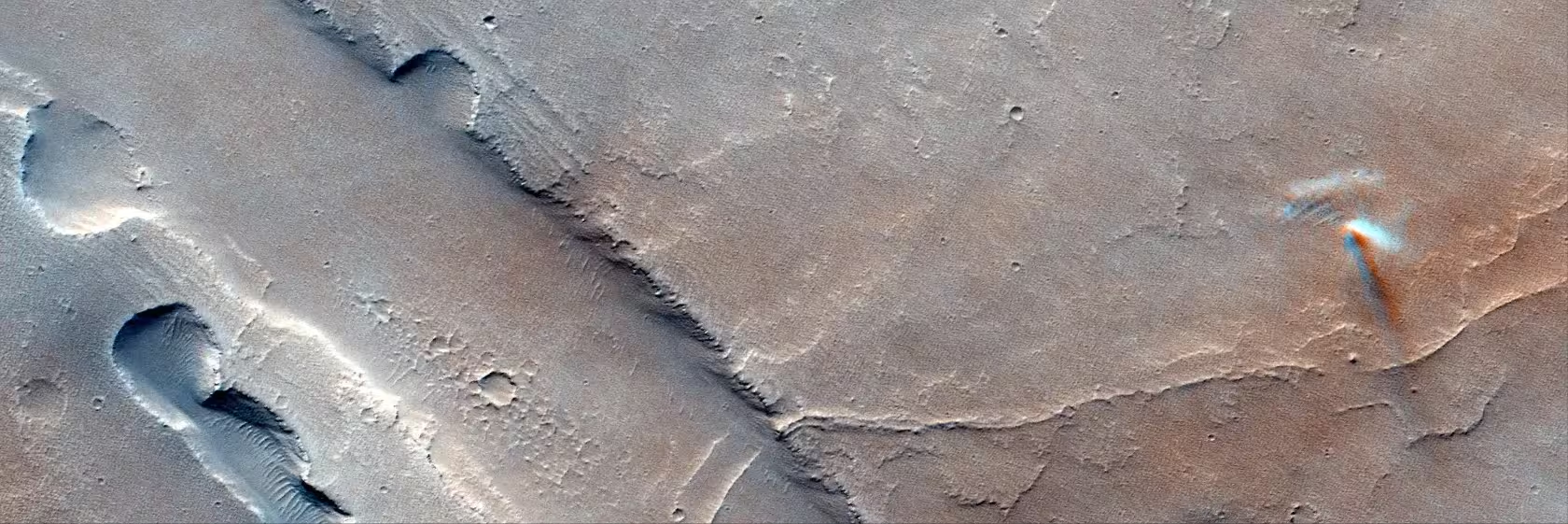

Neue Analysen von mehr als tausend Staubteufeln auf dem Mars zeigen, dass die Windgeschwindigkeiten auf dem Planeten deutlich stärker sein können, als bisher angenommen. Indem Forscher Bilder zweier europäischer Orbitersonden kombinierten, kartierten sie die Verschiebung von Staub über große Flächen der Oberfläche und entdeckten Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h – für Marsverhältnisse außergewöhnlich starke Winde, auch wenn die dünne Atmosphäre ihre mechanische Wirkung von irdischen Stürmen unterscheidet.

Wie Orbitersonden die unsichtbaren Winde verfolgten

Mars Express und der Trace Gas Orbiter (Teil der ExoMars-Mission) waren nicht primär als Windmessinstrumente konzipiert, doch beide Raumsonden erwiesen sich als äußerst vielseitig. Die Forscher nutzten die an Bord befindlichen Kameras auf eine kreative Weise: Die Instrumente nehmen kurz hintereinander Aufnahmen mit unterschiedlichen Farbfiltern auf, typischerweise in roten und blauen Kanälen. Durch den Vergleich aufeinanderfolgender Bilder und die Nachverfolgung, wie weit und in welche Richtung Staubpartikel verschoben wurden, ließen sich Rückschlüsse auf Geschwindigkeit und Richtung der bodennahen Winde ziehen.

Die Methode beruht auf automatischen und manuellen Bildverarbeitungsalgorithmen, die Bewegungen im Bild erkennen können — Techniken wie optischer Fluss, Kontur- und Merkmalstracking kommen zum Einsatz. Aus den Verschiebungen lässt sich ein zweidimensionaler Windvektor am Aufnahmeort ableiten, wobei die zeitliche Auflösung der Kameras und die Höhe der aufgewirbelten Staubschicht wichtige Unsicherheitsquellen bleiben. Kalibrierung gegen bekannte Geländemerkmale, parallele Beobachtungen und Qualitätsfilter sorgen dafür, dass die abgeleiteten Werte robust genug sind, um statistische Aussagen zu ermöglichen.

Die Kombination der Beobachtungen beider ESA-Missionen ergab einen Katalog von 1.039 Staubteufel-Ereignissen. Dieser Datensatz lieferte erstmals ein großskaliges, planetenweites Bild der mit Staubteufeln verbundenen Windmuster auf dem Mars — eine Perspektive, die einfache bodengestützte Wetterstationen auf der Oberfläche allein nicht bieten können.

Was die Zahlen aussagen — und warum sie wichtig sind

Die Studie berichtet von Windgeschwindigkeiten innerhalb der Staubteufel, die Spitzenwerte von bis zu 160 km/h (etwa 100 mph) erreichen können. Auf der Erde entspräche das sturmähnlichen Bedingungen, doch die Marsatmosphäre ist nur etwa ein Prozent so dicht wie die der Erde; dadurch verändern sich Hebeeffekte, dynamische Druckbelastungen und die mechanische Kraft, die auf Strukturen einwirken. Trotzdem sind Winde dieser Größenordnung in der Lage, feine Staubpartikel anzuheben, in der Atmosphäre zu verteilen und so regionale bis planetenumspannende Staubstürme mitzuprägen.

Aus physikalischer Sicht ist besonders relevant, welche Partikelgrößen gehoben werden können und wie lange sie in der Atmosphäre verbleiben. Feiner Marsstaub hat einen großen Einfluss auf die Strahlungsbilanz, weil er Sonnenlicht streut und absorbiert, was die Oberflächentemperatur und lokale Wetterverläufe beeinflussen kann. Staubteufel tragen somit nicht nur lokal zur Ummantelung der Oberfläche bei, sondern können durch Aufwirbelung und Transport atmosphärische Rückkopplungen anstoßen, die klimatische Effekte verstärken oder saisonale Muster modulieren.

Valentin Bickel, Erstautor der Studie von der Universität Bern, bemerkte: 'Staubteufel machen sonst unsichtbare Winde sichtbar. Indem wir ihre Geschwindigkeit und Richtung messen, haben wir begonnen, die Windverhältnisse über die Marsoberfläche in einer Weise zu kartieren, die zuvor nicht möglich war, weil globale Daten gefehlt haben.' Diese Aussage fasst zusammen, wie indirekte Fernerkundungsmethoden Wissenslücken schließen und neue Datenräume für die Planetenmeteorologie öffnen.

Die Erkenntnisse sind sowohl für robotische Missionen als auch für künftige bemannte Einsätze von großer Bedeutung. Staub ist der variabelste und missionskritischste Bestandteil der Marsatmosphäre: Er kann Solarmodule bedecken, die Energieausbeute senken, optische Instrumente verschmutzen und sogar Missionen vorzeitig beenden. Das Risiko ist nicht rein hypothetisch — frühere Missionen auf dem Mars hatten mit Leistungseinbußen und Ausfällen zu kämpfen, wenn Staub Sonnenlicht blockierte oder sensible Komponenten verschmutzte. Entsprechende Statistiken, kartierte Risikozonen und Wissen über typische Staubraten sind daher unmittelbar relevant für die Missionsplanung und das Lebensdauer-Management von Raumfahrzeugen.

Von Ein-Punkt-Wetterstationen zur globalen Windkartierung

Bislang stammten lokale meteorologische Messungen überwiegend von Landern und Roverfahrzeugen, die jeweils lediglich ein punktuelles Wetterprofil liefern. Solche Bodendaten sind extrem wertvoll, aber naturgemäß räumlich begrenzt und zeitlich fragmentiert. Eine Sonde auf der Oberfläche kann präzise Informationen über Temperatur, Druck, Windgeschwindigkeit und Staubpartikelaktivität an ihrem Standort liefern, doch sie kann nicht ohne Weiteres zeigen, wie sich Winde über Tausende von Kilometern verhalten.

Die orbitbasierte Herangehensweise skaliert dieses Wissen auf planetare Maßstäbe, indem sie systematisch Regionen überwacht und so Muster, Häufungen und Ausreißer zu Tage fördert. Solche großräumigen Datensätze erlauben es, Saisonalität, geographische Verteilung und Hotspots von Staubteufel-Aktivität zu identifizieren. Diese Informationen sind für Wissenschaftler, aber auch für Missionsplaner wichtig, weil sie helfen, Staubaktivität vorherzusagen, die Auswahl von Landeplätzen zu optimieren und Hardware für erwartete Umweltbelastungen zu dimensionieren.

Colin Wilson, Projektwissenschaftler bei der ESA, erklärte die Technik knapp: 'Wenn unsere Kameras Bilder aufnehmen, werden Rot- und Blaukanäle zeitlich versetzt aufgezeichnet. Indem wir sehen, wie viel Staub sich zwischen diesen beiden Aufnahmen bewegt hat, können wir die Windgeschwindigkeit berechnen. Das ist sehr spannend.' Hinter dieser simplen Beschreibung steht ein aufwändiger Prozess aus Datenselektion, Bildregistrierung, Fehlerabschätzung und statistischer Auswertung, der robuste Ergebnisse erst möglich macht.

Folgen für künftige Missionen

Ein fundiertes Verständnis von Wind- und Staubverhalten auf dem Mars unterstützt die Missionsplanung in mehreren Bereichen: die Vorhersage der verfügbaren Solarenergie für Lander und Rover; die Auslegung thermischer und mechanischer Schutzmaßnahmen für empfindliche Systeme; sowie die Gefahrenabschätzung für spätere bemannte Missionen. Staubteufel sind zwar häufig lokal begrenzt, können aber gleichzeitig als Keime für größere Stürme fungieren. Deshalb ist eine statistische, globale Sicht auf ihre Geschwindigkeiten, Häufigkeiten und räumlichen Verteilungen ein bedeutender Fortschritt.

Praktische Anwendungen reichen von der Auswahl sicherer Landeplätze, die vergleichsweise geringe Staubaufwirbelung aufweisen, bis hin zur zeitlichen Planung kritischer Aktivitäten — etwa Energiemanagement, wissenschaftliche Messkampagnen oder Wartungsinterventionen — in Phasen mit erwartungsgemäß niedriger Staubaktivität. Zudem können die neuen Daten die Entwicklung und Validierung atmosphärischer Modelle verbessern, die langfristig die Prognose von Staubereignissen und deren möglichen Ausbreitung über den Planeten hinweg ermöglichen sollen.

Technische Gegenmaßnahmen gegen Staub umfassen mechanische und elektronische Lösungen: spezielle Beschichtungen, elektrostatische Reinigungssysteme, vibrationsbasierte Abstreifer, redundante Energieversorgung und robuste Filter für Instrumente. Die neue Erkenntnis über extreme, lokal begrenzte Windgeschwindigkeiten erlaubt es Ingenieuren, die Anforderungen für solche Systeme präziser festzulegen und die Belastungstests realistischer zu gestalten.

Die vollständige Auswertung wurde in Science Advances veröffentlicht und zeigt exemplarisch, wie kreative Nutzung vorhandener orbitaler Bilddaten neue Einblicke in die Mars-Klimadynamik eröffnet. Indem bereits vorhandene Sensorik neu interpretiert wird, lassen sich kosteneffizient wissenschaftliche Fragestellungen beantworten, die sonst auf separate Missionen oder zusätzliche Instrumentierung angewiesen wären. Stellen Sie sich vor, Missionsplaner nutzen diese Karten, um Landeplätze zu wählen oder kritische Operationen so zu terminieren, dass sie Spitzenzeiten mit hoher Staubaktivität vermeiden — diese Studie bringt solche operationalen Einsichten einen wichtigen Schritt näher.

Quelle: smarti

Kommentar hinterlassen