10 Minuten

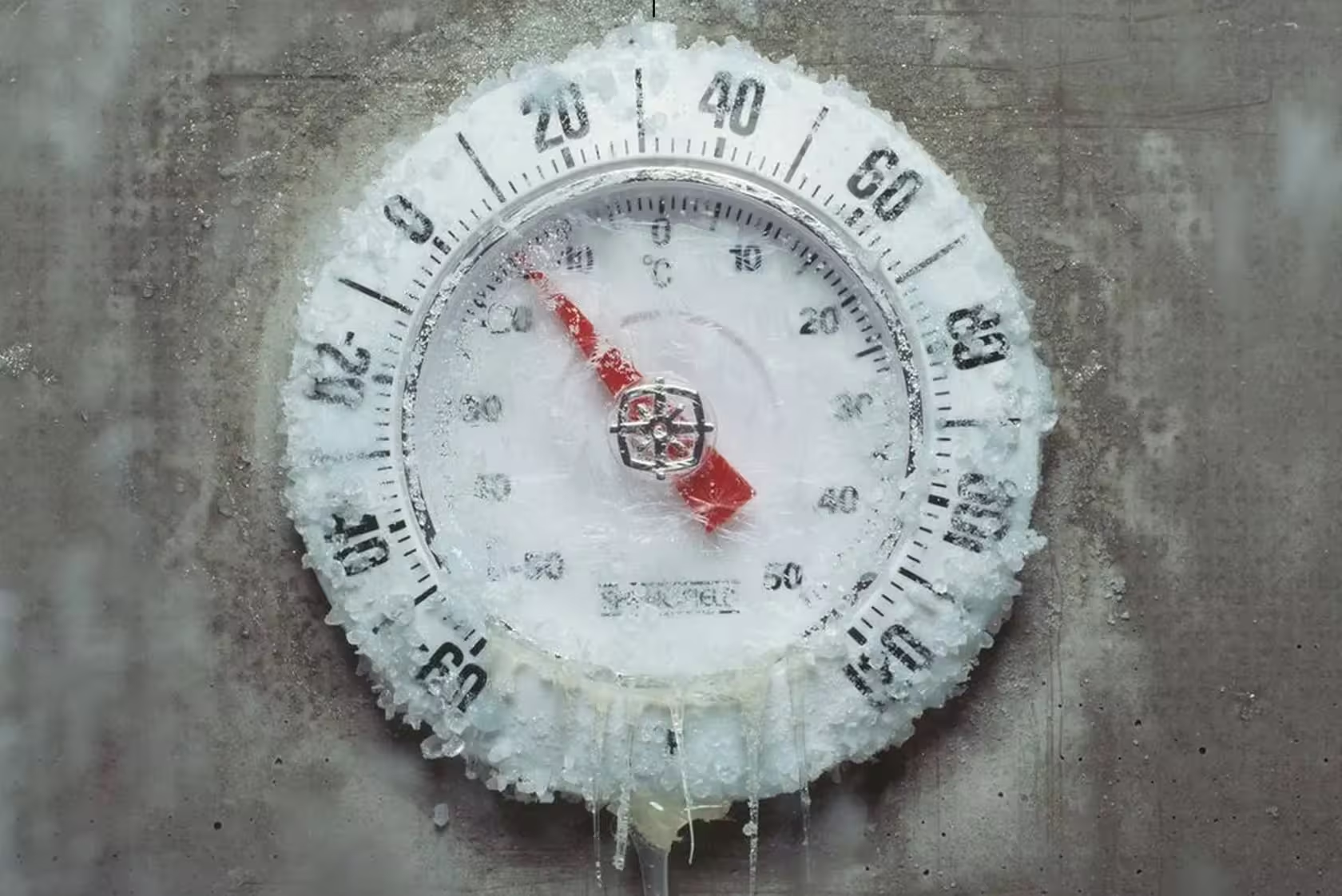

Der absolute Nullpunkt — null Kelvin — ist die Temperatur, bei der die thermische Bewegung der Atome theoretisch zum Stillstand käme. Das klingt einfach: Entferne immer weiter Wärme und irgendwann hört alles auf. Die Physik sagt jedoch, dass man sich diesem Grenzwert nähern, ihn aber nicht überschreiten kann. Im Folgenden wird erklärt, warum der absolute Nullpunkt prinzipiell unerreichbar ist, mit welchen Methoden Forschende Materie auf fast unvorstellbar niedrige Temperaturen abkühlen und was Physikerinnen und Physiker meinen, wenn sie von „negativen“ Temperaturen sprechen.

Was der absolute Nullpunkt wirklich bedeutet

Wissenschaftler bevorzugen die Kelvin-Skala, weil sie bei dem absoluten Nullpunkt beginnt: 0 K entspricht dem vollständigen Fehlen thermischer Energie in einem klassischen Sinne. Temperatur ist ein Maß für die mittlere kinetische Energie von Atomen und Molekülen. Bei höheren Temperaturen bewegen sich Teilchen schneller — sie schwingen in Festkörpern, strömen in Flüssigkeiten und fliegen in Gasen. Durch Absenken der Temperatur wird kinetische Energie entzogen und diese Bewegungen verlangsamt.

Intuitiv denkt man vielleicht, man müsse nur noch ein wenig mehr Wärme entziehen, bis die atomare Bewegung komplett stoppt. Der dritte Hauptsatz der Thermodynamik verbietet dies jedoch in einer endlichen Folge von Schritten. In der Formulierung, die Walter Nernst vorschlug, heißt es, dass kein Verfahren, das in einer endlichen Anzahl von Schritten durchgeführt wird, ein System auf den absoluten Nullpunkt bringen kann. Praktisch gesehen bedeutet das: Je kälter ein System wird, desto schwieriger wird es, die verbleibende Energie zu entfernen; die letzten Bruchteile thermischer Bewegung erfordern exponentiell mehr Aufwand, Zeit oder Ressourcen.

Außerdem ist Temperatur nicht nur ein intuitives Maß für „Wärme“ — sie ist ein thermodynamischer Zustandparameter, der mit Entropie, Zustandsdichte und Energieniveaus verknüpft ist. Selbst in Systemen mit nur wenigen Freiheitsgraden sorgen quantenmechanische Nullpunktsfluktuationen dafür, dass selbst der energetisch niedrigste Zustand nicht unbedingt „statisch“ im klassischen Sinn ist. Dieses Zusammenspiel von statistischer Mechanik, Quantenphysik und praktischen Messgrenzen macht deutlich, warum 0 K eine asymptotische Grenze bleibt, nicht ein erreichbarer Zustand.

Wie Forschende unglaublich kalt werden — und trotzdem nie null

Alltagskühlschränke verlagern Wärme mithilfe eines Kompressions-Expansions-Zyklus von einem Innenraum in die Umgebung. Das gleiche Grundprinzip lässt sich auf die Tieftemperaturphysik skalieren: Mehrstufige Kühlung und unterschiedliche Kältemittel senken die Temperatur Schritt für Schritt. Flüssiges Helium-4 zum Beispiel siedet bei etwa 4,2 K unter atmosphärischem Druck und war lange Zeit das Arbeitsmittel der Kryotechnik und Tieftemperatur-Forschung. Für noch tiefere Temperaturen nutzen Labore Helium-3, Verdünnungskühler (Dilutionskühlschränke), adiabatische Entmagnetisierung und weitere Verfahren.

Laser-Kühlung — die Methode, die 1997 mit dem Nobelpreis für Physik geehrt wurde — verlangsamt Atome dadurch, dass sie Photonen absorbieren und wieder emittieren. Durch sorgfältig abgestimmte Laserstrahlen entsteht eine Art „optische Molasse“, die die Geschwindigkeit der Atome reduziert und Gase auf Mikrokelvin- oder sogar Nanokelvin-Bereiche abkühlt. Ein wichtiges Konzept dabei ist der Doppler- und der sub-Doppler-Kühleffekt, bei dem Resonanzfrequenzen, Polarisation und räumliche Anordnung der Felder so gewählt werden, dass Impulsübertrag effizient Energie entzieht.

Evaporative Kühlung erweitert den Spielraum, indem die energetisch höchsten Teilchen aus einer Falle entfernt werden, während sympathetische Kühlung Kopplungen zwischen verschiedenen Teilchenspezies nutzt: Eine gut gekühlte Referenzwolke nimmt überschüssige Energie einer anderen Teilchengruppe auf. Durch solche Kombinationen konnten Forschende Bose–Einstein-Kondensate herstellen — makroskopische Quantenzustände, in denen ein bedeutender Bruchteil der Teilchen im Grundzustand koordiniert auftritt — sowie Fermigas-Kondensate und weitere exotische Phasen untersuchen.

Noch exotischere Techniken wie nukleare Entmagnetisierung oder hochpräzise magnetische und optische Fallen haben Proben in stark kontrollierten Systemen auf Milliardstel und sogar Billionstel Kelvin abgesenkt. In Spezialaufbauten berichten Experimentalphysiker von effektiven Temperaturen in der Größenordnung von 10^-9 bis 10^-11 K für bestimmte Freiheitsgrade oder Kopplungsmoden. Dennoch liegen alle gemessenen Werte oberhalb von 0 K: Thermodynamische Gesetze, unvermeidbare Verluste an die Umgebung und technische Imperfektionen hinterlassen stets eine Restenergie.

Wichtig ist auch, dass verschiedene Messverfahren und Definitionen von „Temperatur“ je nach System auseinanderlaufen können. Ein quantenmechanischer Modus kann sich sehr weit in Richtung seines Grundzustands abkühlen, während andere Kopplungen oder interne Freiheitsgrade weiterhin thermische Energie tragen. Deshalb sind experimentelle Angaben oft situationsabhängig und erfordern präzise Beschreibung des relevanten Zustandsraums, der Kopplungen und der Messprozedur.

Warum der dritte Hauptsatz das Erreichen von Null verhindert

Der dritte Hauptsatz lässt sich auf verschiedene Weisen formulieren, aber ein anschauliches Bild ergibt sich über die Entropie: Wenn ein System abkühlt, nähert sich seine Entropie einem Minimum. Der absolute Nullpunkt würde bedeuten, dass jede verbleibende Entropie eliminiert ist — das heißt, das System müsste perfekt isoliert und vollständig in einem einzigen mikroskopischen Zustand angeordnet werden. Praktische Prozesse stoßen jedoch auf Grenzen: endliche Schrittanzahlen, Materialfehler, thermische oder quantenmechanische Fluktuationen, Kopplungen an die Umgebung sowie die thermodynamischen Kosten von Kontrolle und Messung verhindern eine vollständige Ordnung.

Aus theoretischer Sicht zeigen neuere Arbeiten in Statistischer Mechanik und Quantenthermodynamik, dass das Erreichen von 0 K in einem physikalisch sinnvollen Modell unendliche Zeit erfordern würde. Anders ausgedrückt: Unter normalen thermodynamischen Entwicklungen müsste das Universum unendlich alt sein, damit ein reales System wirklich den absoluten Nullpunkt erreicht. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen zu Energieaustauschmechanismen, Dichtestatistiken zugänglicher Zustände und den Eigenschaften realistischer Wechselwirkungen mit Wärmereservoirs.

Zusätzlich führen quantenmechanische Effekte wie Nullpunktsenergie und Tunneleffekte dazu, dass selbst Systeme, die sich dem energetischen Grundzustand nähern, Restdynamiken behalten. Selbst bei vollständiger Entkopplung von Makro-Reservoirs bleibt die Kontrolle über alle mikroskopischen Freiheitsgrade praktisch unmöglich. Messgeräte, Regelkreise und die Physik der Wärmesenken selbst sind Quellen von Rauschen und Verlusten, die beim letzten Schritt Richtung 0 K dominanter werden.

Negative Temperaturen: kälter als kalt oder heißer als heiß?

Gelegentlich sprechen Physiker von „negativen Temperaturen“. Das klingt paradox: Wie kann etwas kälter als null sein? Der Schlüssel liegt in Systemen mit einer begrenzten Menge zugänglicher Energiezustände, bei denen eine Populationsinversion möglich ist. Wenn mehr Teilchen höhere Energieniveaus besetzen als die niedrigeren, steigt die mittlere Energie, aber die Entropie kann abnehmen — das Gegenteil des üblichen Verhaltens. In solchen Fällen wird die thermodynamisch definierte Temperatur über die Beziehung 1/T = dS/dE negativ.

Wichtig ist, dass Zustände mit negativer Temperatur thermodynamisch nicht „kälter“ sind. Tatsächlich sind sie heißer als jede positive Temperatur; legen Sie ein System mit negativer Temperatur neben eines mit positiver Temperatur, fließt Wärme vom negativen in das positive System. Negative Temperaturen treten in streng kontrollierten Situationen auf, z. B. in bestimmten Spin-Systemen, in Optik- oder Kavitänsätzen sowie in künstlich konstruierten Quantensimulatoren, und sie liefern wichtige Einsichten in Nichtgleichgewichtsdynamik und Stabilität von energiereichen Konfigurationen.

Diese invertierten Zustände verstoßen nicht gegen den dritten Hauptsatz: Die Definition und Interpretation der Entropie sowie die Verfügbarkeit von Zuständen sind anders gelagert, und praktische Limitierungen verhindern die willkürliche Gewinnung nutzbarer Arbeit aus solchen Systemen ohne zusätzlichen Aufwand. Negative Temperaturen sind daher ein nützliches Konzept in Forschung und Technologie, aber kein „Shortcut“ zum absoluten Nullpunkt.

Warum das wichtig ist: Folgen für Technologie und Grundlagenforschung

Ultrakalte Physik ist mehr als eine wissenschaftliche Kuriosität. Verfahren zur Erreichung von Temperaturen nahe des absoluten Nullpunkts ermöglichen Quantencomputer, hochpräzise Metrologie, Atomuhren und die Erforschung neuer Quantenphasen. Viele quantentechnologische Anwendungen setzen stark reduzierte thermische Störungen voraus: Qubits benötigen geringe Dekohärenz, Sensoren profitieren von niedrigem Rauschen, und Experimente zur Grundlagenphysik — etwa Messungen von fundamentalen Konstanten oder der Suche nach schwach wechselwirkenden Teilchen — erfordern extrem niedrige thermische Hintergrundsignale.

Die Unmöglichkeit, absolute Null zu erreichen, setzt dabei eine fundamentale Grenze: Wir können uns mit hoher Treue dem quantenmechanischen Grundzustand annähern und sehr niedrige effektive Temperaturen für relevante Freiheitsgrade erreichen, doch thermodynamische und technische Beschränkungen verhindern Perfektion. Diese Beschränkungen sind gleichzeitig Antrieb für Innovation: Die Suche nach besseren Isolationsmethoden, niedrigem Rauschen, effizienteren Kühlsystemen und intelligenten Fehlerkorrekturstrategien fördert Fortschritte in Materialwissenschaft, Regelungstechnik und Quantentechnologie.

Zusätzlich hat die Tieftemperaturforschung einen hohen Erkenntniswert für die Grundlagenphysik. Sie eröffnet Einblicke in Phänomene wie Supraleitung, Superfluidität, Quantenphasenübergänge und topologische Zustände der Materie. Das Zusammenspiel von Theorie und Experiment in diesen extremen Regimen schärft unser Verständnis von Thermodynamik, Quantenstatistik und vielen-körper Problemen.

Expert Insight

„Der dritte Hauptsatz ist sowohl eine praktische Grenze als auch ein theoretisches Prinzip“, sagt Dr. Leila Morgan, Physikerin der Festkörperforschung. „Im Labor entwickeln wir immer raffiniertere Methoden, Systeme von ihrer Umgebung zu entkoppeln und thermische Energie herauszupressen, aber wir haben es stets mit Restkopplungen und Rauschen zu tun. Diese kleinen Imperfektionen halten den absoluten Nullpunkt dauerhaft außer Reichweite — und sie treiben zugleich Innovationen in Kühltechnologien und Quantenkontrolle voran.“

Das Verständnis des absoluten Nullpunkts ist zugleich eine Lektion in fundamentaler Physik und eine Inspiration für präzise Ingenieursarbeit. Wir können das Universum nicht vollständig einfrieren, aber der Wettlauf, dem Nullpunkt näherzukommen und quantenmechanisches Verhalten bei ultraniedrigen Temperaturen zu erforschen, bleibt eine der produktivsten Herausforderungen der modernen Wissenschaft. Forschende kombinieren dabei physikalisches Prinzipwissen mit technischer Kreativität: bessere Vakuumbedingungen, geringeres elektromagnetisches Rauschen, optimierte Lasersysteme und neue Kopplungsarchitekturen tragen dazu bei, experimentelle Grenzen verschieben.

Schließlich sei betont, dass sowohl die präzise Definition von „Temperatur“ als auch die praktische Messung in komplexen Quantensystemen kritische Aspekte sind. Die korrekte Interpretation experimenteller Resultate erfordert Transparenz darüber, welche Freiheitsgrade gemessen werden, wie das thermische Reservoir modelliert ist und welche Annahmen zur Erreichbarkeit von Gleichgewicht gelten. Nur so lassen sich technische Fortschritte und theoretische Grenzen sauber voneinander trennen.

Quelle: smarti

Kommentar hinterlassen