9 Minuten

Satelliten, die das irdische Magnetfeld überwachen, melden eine sich ausdehnende "Delle" in der magnetischen Schutzhülle der Erde über dem Südatlantik. Neue Langzeitdaten zeigen, dass die Süd-Atlantik-Anomalie (SAA) gewachsen und abgeschwächt ist — Veränderungen, die eine unruhige Dynamik tief im Erdinneren verraten und zugleich Konsequenzen für Satelliten, Navigation und Strahlenexposition haben.

Was die Süd-Atlantik-Anomalie ist — und wie wir sie überwachen

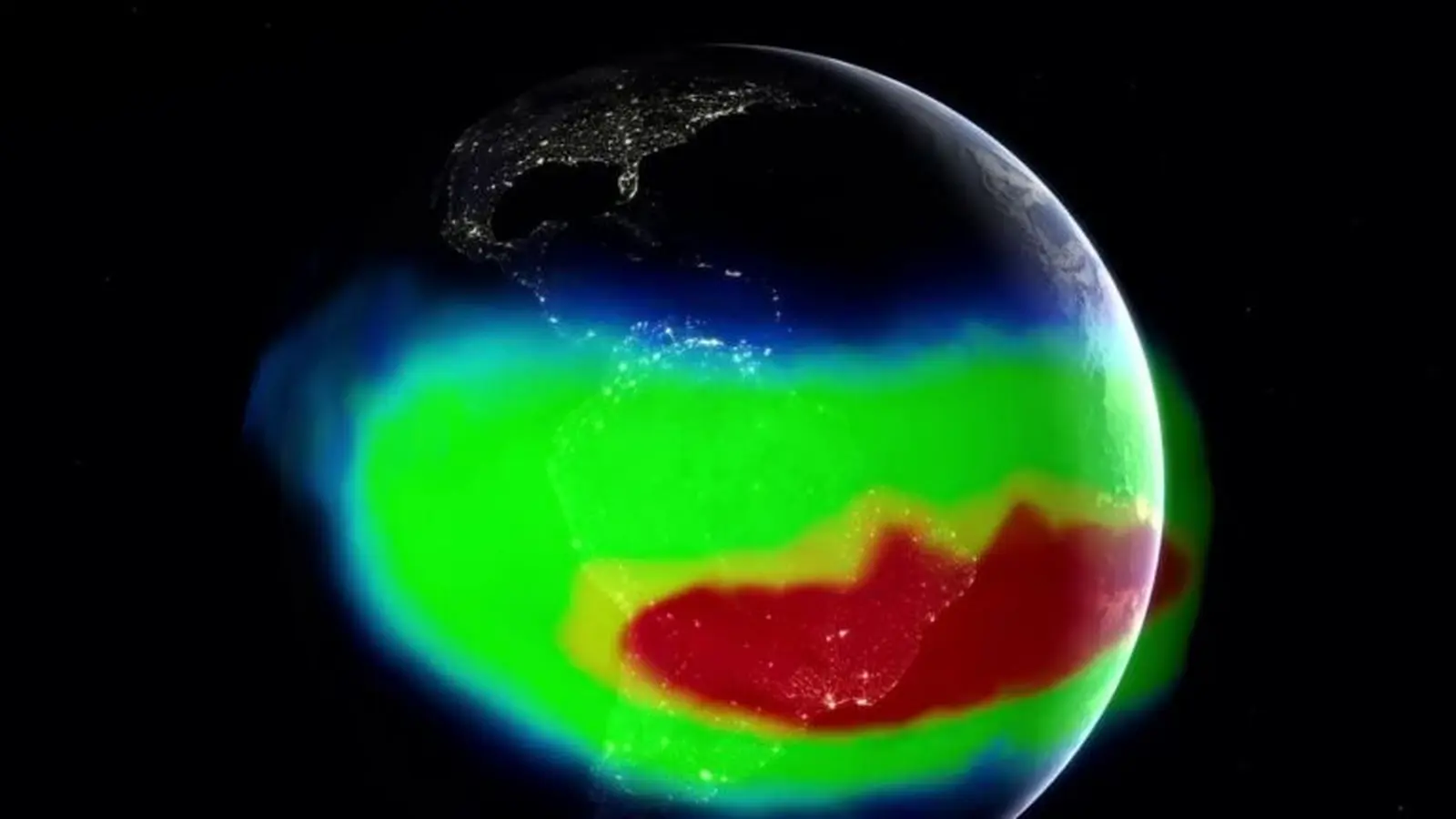

Die Süd-Atlantik-Anomalie (SAA) bezeichnet eine Region über dem Südatlantik sowie Teilen Südamerikas und Südafrikas, in der das Erdmagnetfeld ungewöhnlich schwach ist. In diesem Bereich ist die Abschirmwirkung gegen geladene Teilchen aus dem Weltraum reduziert, sodass diese Partikel dichter an die Atmosphäre herankommen können und stärker mit Satelliten und Raumfahrzeugen interagieren, die die Zone durchqueren.

Anomalien in dieser Region wurden bereits in den 1960er-Jahren bemerkt, doch erst die systematische, hochauflösende und kontinuierliche Beobachtung wurde mit dem Start der ESA-Mission Swarm im Jahr 2013 möglich. Die Swarm-Konstellation besteht aus drei Satelliten, die gemeinsam das geomagnetische Feld vermessen und damit die längste durchgehende Serie von Messdaten liefern, die heute verfügbar ist. Aus diesen Zeitreihen können Forschende Änderungen in Intensität, Form und Bewegung magnetischer Strukturen wie der SAA ableiten.

Die Überwachung durch Swarm kombiniert präzise Magnetometerdaten mit Zusatzsensoren für Lage, Stromdichte und partikuläre Strahlung. Durch die koordinierte Messung an unterschiedlichen Bahnhöhen und Bahnneigungen lassen sich kurzzeitige Schwankungen (z. B. aufgrund von solaren Stürmen) von langfristigen, säkularen Veränderungen unterscheiden. Diese Unterscheidung ist entscheidend, wenn es darum geht, die Ursachen im äußeren Kern oder im unteren Mantel zu identifizieren.

Neue Erkenntnisse: Ausdehnung, Drift und patchartige Struktur

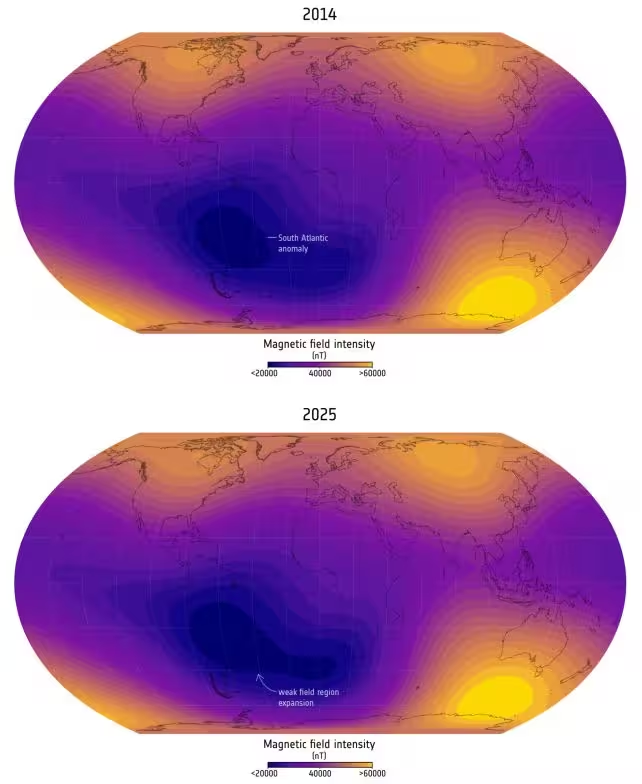

Aktuelle Auswertungen der Swarm-Daten zeigen, dass die SAA seit etwa 2014 deutlich gewachsen ist — um eine Fläche, die in etwa die halbe Größe des europäischen Kontinents hat — während die lokale magnetische Feldstärke weiterhin abnimmt. Die Anomalie präsentiert sich dabei nicht als ein einzelnes, statisches Loch im Feld, sondern verhält sich eher wie mehrere verbundene, sich unterschiedlich entwickelnde Flecken über der Region.

"Die Süd-Atlantik-Anomalie ist nicht nur ein einheitlicher Block", erklärt der Geophysiker Chris Finlay von der Technischen Universität Dänemark. "Sie verändert sich in Richtung Afrika anders als in der Nähe von Südamerika. In dieser Region passiert offenbar etwas Besonderes, das das Feld intensiver schwächt." Solche Zonen mit unterschiedlichem Verhalten lassen auf komplexe Wechselwirkungen zwischen lokalen Flussmerkmalen des magnetischen Flusses und großskaligen Strukturen im Erdinneren schließen.

Die Swarm-Daten zeigen beispielsweise, dass ein ungewöhnliches Flusselement magnetischen Flusses westwärts über Afrika zieht — ein Vorgang, der zur veränderten Stärke der SAA in diesem Sektor beiträgt. Vergleichsbildreihen, die Messzustände von 2014 und 2025 gegenüberstellen, machen sowohl die Größenzunahme als auch die Abschwächung der Feldstärke anschaulich.

Größe und Stärke der Anomalie 2014 (oben) und 2025 (unten). (ESA)

Was tief im Inneren der Erde passiert

Das geomagnetische Feld der Erde entsteht im äußeren Kern: geschmolzenes Eisen leitet Elektrizität, während es durch Konvektion und Rotation in Bewegung gesetzt wird. Dieser sogenannte Geodynamo erzeugt im Großen und Ganzen ein annähernd dipolares Feld — man kann sich das vereinfacht wie einen Stabmagneten mit Nord- und Südpol vorstellen — doch das reale Feld weist vielfältige regionale Abweichungen auf. Unterhalb der SAA zeigen sich dabei überraschende Verhaltensweisen: Statt an der Oberfläche aus dem Kern zu treten, scheinen lokal begrenzte Flussbündel des Magnetfeldes wieder in den Kern zurückzusinken.

Eine viel diskutierte Erklärung für diese Auffälligkeiten ist die Presence der African Large Low-Shear-Velocity Province (LLSVP), einer großräumigen Zone mit niedriger Scherwellengeschwindigkeit in der unteren Mantelschicht nahe der Kern-Mantel-Grenze unter Afrika. Die LLSVP wird als heißer, dichter und seismisch langsam leitender Bereich beschrieben, der die konvektiven Muster im äußeren Kern stören und damit lokal die geodynamische Strömung beeinflussen kann. Solche Störungen könnten wiederum die Entstehungsorte des magnetischen Flusses modulieren und an der Oberfläche als Schwächungen wie die SAA sichtbar werden.

In diesem Sinne erscheinen die von Swarm im Weltraum beobachteten Muster als ein Fingerabdruck dynamischer Prozesse, die viele tausend Kilometer unter unseren Füßen ablaufen. Durch die Kombination von magnetischen Messungen, seismischen Daten, geodynamischen Simulationen und Laborexperimenten zu Flüssigkeitsdynamik und Magnetohydrodynamik versuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, diese Zusammenhänge zu entschlüsseln.

Technisch betrachtet sind es Änderungen der toroidalen und poloidalen Komponenten des Magnetfeldes, die lokal zu Einstellungsänderungen führen. Modelle zeigen, dass ungleichmäßige Temperatur- und Dichteverteilungen am Kern-Mantel-Grenze die Strömungsverläufe im äußeren Kern umleiten und somit regionale Flussumlenkungen und Abschwächungen hervorrufen können. Solche Mechanismen lassen sich heute durch Inversionsverfahren und Assimilationsansätze mit den Swarm-Zeitreihen immer besser quantifizieren.

Warum das wichtig ist: Satelliten, Navigation und Strahlenbelastung

- Satelliten und Elektronik: Ein schwächeres Magnetfeld reduziert die Abschirmung gegen geladene Teilchen des Sonnenwinds und der Van-Allen-Gürtel. Satelliten, die die SAA durchqueren, können vermehrt Single-Event-Upsets (SEUs), Sensorausfälle oder eine Aufladung von Oberflächen und Komponenten erleben, was Messergebnisse verfälscht oder Elektronik beschädigt. Betreiber von Satellitenkonstellationen müssen solche Regionsrisiken beim Design und beim Betriebsmanagement berücksichtigen.

- Navigationssysteme: Einige Navigationsverfahren, besonders bei Vermessung und kompensatorischen Hilfen, nutzen geomagnetische Referenzen als Bezugsdaten. Rasche oder unregelmäßige Änderungen im Magnetfeld erschweren Kalibrierungen und erzwingen häufigere Updates der geomagnetischen Modelle, die in Flugzeugen, Schiffen und landgestützten Systemen eingesetzt werden.

- Luftfahrt und Strahlenexposition: Astronauten sowie Besatzungen in großen Flughöhen sind einer erhöhten ionisierenden Strahlung ausgesetzt, wenn sie durch Regionen mit schwächerem Magnetfeld fliegen. Zwar sind die zusätzlichen Dosen in den meisten kommerziellen Flugprofilen relativ gering, doch für Langzeitmissionen, Forscherflüge in Polarregionen oder Viel-Flieger sind präzise Abschätzungen der zusätzlichen Strahlendosis wichtig.

Das Verständnis der SAA ist daher nicht nur eine wissenschaftliche Fragestellung, sondern auch eine praktische Herausforderung für Satellitenbetreiber, Fluggesellschaften, Raumfahrtagenturen und Navigationsdienste. Maßnahmen zur Risikominderung umfassen robuste Hardware-Designs gegen SEUs, operative Umgehungsmanöver im kritischen Fenster, resilientere Bordsoftware und regelmäßige Aktualisierungen der geomagnetischen Referenzmodelle.

Missionseinzelheiten und Ausblick

Die Swarm-Mission mit ihren drei Satelliten ist gezielt auf die Auflösung zeitlicher und räumlicher Veränderungen des geomagnetischen Feldes ausgelegt. An Bord befinden sich hochgenaue Magnetometer, elektronische Feldmessgeräte sowie zusätzliche Instrumente zur Bestimmung von Lage, Plasmaumgebung und Teilchenfluss. Weil die Konstellation koordinierte Punktmessungen über längere Zeiträume liefert, lassen sich kurzzeitige Störungen besser von säkularen Trends trennen und Modelle des Geodynamos präziser kalibrieren.

Anja Strømme, Swarm-Missionsleiterin bei der ESA, kommentiert: „Es ist großartig, dank der langen Zeitreihen von Swarm das große Bild unseres dynamischen Planeten zu sehen. Die Satelliten sind gesund und liefern exzellente Daten, sodass wir hoffen, den Messzeitraum über 2030 hinaus fortführen zu können. Insbesondere während eines solaren Minimums erwarten wir einzigartige Einsichten in die Wechselwirkungen zwischen Sonnenaktivität und der inneren Dynamik der Erde.“

Über Swarm hinaus werden Fortschritte in Bodennetzwerken, numerischen Modellen und Laborversuchen zur Fluiddynamik und Magnetismus Forschern ermöglichen, Hypothesen über die Verbindung zwischen tiefen Mantelstrukturen wie der LLSVP und oberflächennahem magnetischem Verhalten stärker zu testen. High-Performance-Computing und datenassimiliative Modellsysteme erlauben inzwischen auch die Untersuchung seltener Ereignisse, linearer und nicht-linearer Wechselwirkungen sowie Sensitivitätsanalysen, die zur Verbesserung prädiktiver Fähigkeiten beitragen.

Ein weiterer Forschungspfad ist die Integration seismischer Tomographie mit geomagnetischen Ableitungen. Durch die Überlagerung unterschiedlicher Datensätze (z. B. Scherwellengeschwindigkeiten, Dichteanomalien, Wärmeflussmessungen) lässt sich ein konsistenteres Bild der physikalischen Bedingungen an der Kern-Mantel-Grenze entwickeln, was wiederum die Interpretation der SAA als oberflächennahe Projektion tiefer Prozesse stützt.

Experteneinschätzung

Dr. Laura Mendes, eine Raumphysikerin, die nicht an der Swarm-Analyse beteiligt war, ordnet ein: „Stellen Sie sich den Kern als einen turbulenten Ozean aus flüssigem Metall vor. Lokale Wirbelstrukturen und großskalige Temperaturanomalien im Mantel können diese Strömungen so umlenken, dass sich das Magnetfeld über Jahre oder Jahrzehnte verändert. Was Swarm uns zeigt, ist gewissermaßen das Wetter des Geodynamos — und ähnlich wie Wetter kann es schnell, regional und überraschend sein.“

Ihr praktischer Hinweis ist eindeutig: „Für Satelliteningenieure und Missionsplaner lautet die Botschaft: Gehen Sie von regionaler magnetischer Variabilität aus und entwerfen Sie Systeme und Betriebsabläufe so, dass sie gelegentliche Zunahmen geladener Teilchenaktivität aushalten können.“

Mit zunehmender Länge der Swarm-Zeitreihen erwarten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass sich prädiktive Modelle weiter verfeinern lassen, wodurch frühere Warnungen vor Veränderungen möglich werden, die Infrastruktur im erdnahen Raum beeinträchtigen könnten. Bis dahin bleibt die Süd-Atlantik-Anomalie eine eindrückliche Mahnung, dass das Zusammenspiel von Erdinnerem und der Umgebung im nahen Weltraum hochdynamisch und eng vernetzt ist.

Zusammenfassend: Die Kombination aus Satellitenmessungen, geophysikalischer Modellierung und geodätischen Referenzdaten ist entscheidend, um die SAA besser zu verstehen. Für Betreiber von Raumfahrtinfrastruktur, Fluggesellschaften, Behörden und Wissenschaft ist es gleichermaßen notwendig, auf aktuelle Erkenntnisse zu reagieren — etwa durch Anpassung von Betriebsstrategien, Verbesserung der Fehlertoleranz elektronischer Systeme und regelmäßige Aktualisierung von geomagnetischen Referenzmodellen. Nur so lassen sich die Risiken reduzieren, die aus einem sich wandelnden Magnetfeld, wie der Süd-Atlantik-Anomalie, erwachsen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen