8 Minuten

Stellen Sie sich vor, Sie könnten dem Universum zuhören, als es noch dunkel war. Japanische Forscher schlagen vor, dass ein kaum wahrnehmbares Flüstern von Radiolicht aus den kosmischen "Dunklen Zeitaltern" Hinweise auf die Eigenschaften der Dunklen Materie geben könnte — der unsichtbaren Substanz, die Galaxien formt. Neue hochaufgelöste Simulationen deuten darauf hin, dass Radioteleskope auf der Mondrückseite ideale Instrumente sein könnten, um dieses schwache Signal aufzuspüren.

Warum das 21-Zentimeter-Signal wichtig ist

Vor etwa 13,8 Milliarden Jahren entfachte der Urknall das Universum. Ungefähr 400.000 Jahre später kühlte das Plasma so weit ab, dass sich Protonen und Elektronen zu neutralem Wasserstoff verbanden. Damit begann eine lange, lichtlose Phase, die als "Dunkle Zeitalter" bezeichnet wird und bis zur Entstehung der ersten Sterne und Galaxien andauerte. Dieses frühe Kapitel der Kosmologie ist für das Verständnis von Strukturentstehung und Teilcheneigenschaften von zentraler Bedeutung.

Während dieser Epoche konnten Wasserstoffatome Radiowellen einer charakteristischen Wellenlänge von 21 Zentimetern absorbieren und emittieren. Astronomen nennen diese Emission die 21-cm-Linie (Hyperfeinstruktur-Übergang des Wasserstoffs). Weil diese Strahlung die Temperatur, Dichte und Ionisationsverhältnisse des primordialen Gases nachzeichnet, dient sie als diagnostisches Werkzeug für die Physik des jungen Universums — und potenziell für den Einfluss der Dunklen Materie auf thermische Prozesse und Strukturentstehung.

Die 21-cm-Linie ist dabei besonders wertvoll, weil sie über einen großen Rotverschiebungsbereich beobachtbar ist: niedrige Beobachtungsfrequenzen entsprechen sehr frühen kosmischen Zeiten. Messungen der sogenannten Helligkeitstemperatur (brightness temperature) des 21-cm-Signals liefern direkte Informationen darüber, wie das intergalaktische Medium (IGM) erwärmt oder abgekühlt wurde, ob zusätzliche Energiequellen existierten und wie sich Dichteschwankungen entwickelten. Aus diesen Informationen lassen sich Rückschlüsse auf Eigenschaften der Dunklen Materie ziehen, etwa auf Teilchenmasse, freie Fluglänge (free-streaming) oder mögliche Wechselwirkungen mit baryonischer Materie.

Simulationen deuten auf ein winziges, aber messbares Merkmal hin

Forscher der Universität Tsukuba und der Universität Tokio nutzten hochauflösende kosmologische Simulationen, um das Verhalten von Gas und Dunkler Materie während der Dunklen Zeitalter zu modellieren. Die Teams verfolgten sowohl Szenarien mit kalter Dunkler Materie (CDM) als auch mit wärmerer Dunkler Materie (WDM) und untersuchten, wie sich unterschiedliche Teilcheneigenschaften auf die Entwicklung von Dichtefluktuationen und die thermische Geschichte des Wasserstoffs auswirken.

Durch die numerische Weiterentwicklung dieser Modelle berechneten die Wissenschaftler die erwartete himmelsdurchschnittliche Helligkeitstemperatur des globalen 21-cm-Signals. Die Vorhersage lautet auf ein Global-Signal in der Größenordnung von etwa 1 Millikelvin — also ungefähr ein Tausendstel eines Grades in Helligkeitstemperatur — innerhalb des relevanten Radiobandes. Obwohl dieser Wert extrem klein ist, ist er für empfindliche Instrumente grundsätzlich erreichbar, sofern Störungen minimiert und systematische Effekte sorgfältig kontrolliert werden.

Wesentlich ist, dass verschiedene Modelle der Dunklen Materie die zeitliche Entwicklung und die Amplitude dieses schwachen Glühens verändern. Unterschiede in Teilchenmasse und geschwindigkeitsabhängiger Verteilung (z. B. bei WDM-Modellen mit signifikanter freien Fluglänge) können subtile Abweichungen im Verlauf des Signals hinterlassen. Solche Abweichungen zeigen sich typischerweise über eine Frequenzbreite von grob 45 MHz, sodass das global gemittelte 21-cm-Profil als potenzieller Tracer für die physikalischen Eigenschaften der Dunklen Materie fungiert.

Technisch betrachtet beinhalten die Simulationen die Kombination aus N-Körper-Berechnungen für Dunkle Materie und hydrodynamischen Modellen für das baryonische Gas, ergänzt um einfache Behandlung radiativer Prozesse. Effekte wie adiabatische Abkühlung, Kompression durch Gravitationspotentiale, und mögliche Heizmechanismen durch Teilchenwechselwirkung oder annihilierende/zerfallende Dunkle Materie werden berücksichtigt. Durch Vergleich der Szenarien lassen sich robuste Vorhersagen über Unterschiede in der zeitlichen Form und der spektralen Struktur des globalen 21-cm-Signals ableiten.

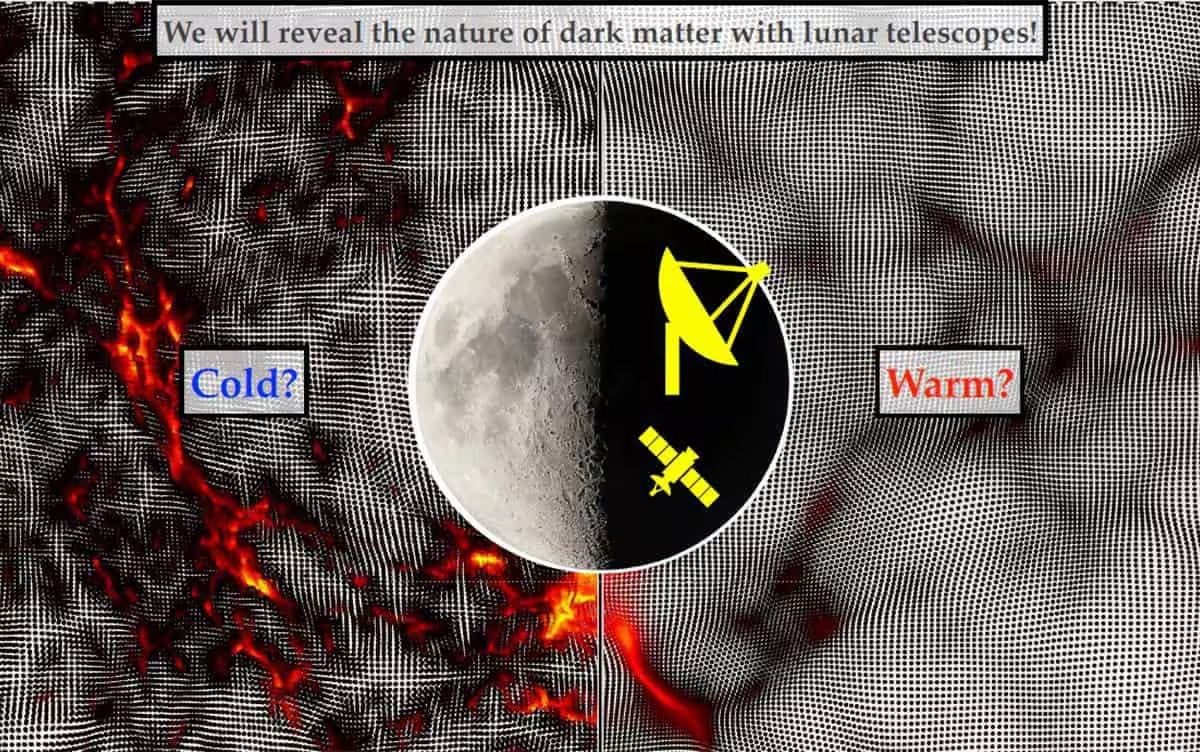

Simulierte Verteilungen von kalter und warmer Dunkler Materie sind hier durch temperaturkodierte Partikel dargestellt, ergänzt durch eine Illustration von Mondteleskopen. Bildnachweis: Hyunbae Park, University of Tsukuba

Mond-Radioteleskope: ein ruhiger Ort zum Zuhören

Radioteleskope auf der Erde stoßen bei Beobachtungen im niedrigen Frequenzbereich auf erhebliche Probleme: von menschengemachter Interferenz (Radio-Frequency Interference, RFI) über ionosphärische Verzerrungen bis zu systematischen Instrumenteneffekten. Besonders unter ~100 MHz werden irdische Messungen durch Funkverkehr, Satellitensignale und die elektrische Umgebung stark beeinträchtigt. Die Rückseite des Mondes bietet hier einen einzigartigen Vorteil: sie ist von der Erde abgeschirmt und damit eine außergewöhnlich radio-ruhige Umgebung für niederfrequente Radioastronomie.

Auf der Mondrückseite würden Radioteleskope unter stabileren elektrodynamischen Bedingungen arbeiten, frei von direkter terrestrischer RFI und mit deutlich reduzierten ionosphärischen Störeinflüssen. Diese Faktoren verbessern die Chancen, das sehr schwache globale 21-cm-Signal zuverlässig zu detektieren und systematisch von galaktischen und extragalaktischen Vordergründen zu trennen. Zusätzlich erlaubt das Fehlen einer dichten Atmosphäre auf dem Mond theoretisch einen erweiterten Frequenzzugang und eine stabilere Kalibrierung über lange Integrationszeiten.

Mehrere Missionen und Konzepte schlagen mittlerweile Radioarrays auf dem Mond vor; eines davon ist Japans Tsukuyomi-Projekt. Solche Projekte sehen die Errichtung verteilter Antennenfelder vor, die miteinander gekoppelt als globale Messinstrumente fungieren können. Wenn ein Mondteleskop das globale 21-cm-Signal über das vorhergesagte Frequenzband messen kann, könnten Astronomen daraus Einschränkungen für Dunkle-Materie-Teilchen ableiten, die komplementär zu Ergebnissen aus Teilchenphysik-Experimenten, direkten Detektoren und Galaxienvermessungen sind.

Die Implementierung erfordert jedoch die Lösung technischer Herausforderungen: Aufbau und Inbetriebnahme der Antennen in der rauen Lunaren Umgebung, zuverlässige Datenübertragung zur Erde, energetische Autonomie für lange Messkampagnen sowie Methoden zur Vorhersehbarkeit und Entfernung spektral glatter Vordergründe (Funk- und galaktische Emission). Lösungen könnten autonome Robotikmodule, robuste Kalibrierstrategien und spezialisierte Signalverarbeitungsalgorithmen umfassen.

Was das für die Dunkle-Materie-Forschung bedeutet

Die Detektion des globalen 21-cm-Signals aus den Dunklen Zeitaltern würde ein völlig neues Fenster auf die unsichtbare Seite des Kosmos öffnen. Im Gegensatz zu indirekten Hinweisen — etwa Rotationskurven von Galaxien oder Gravitationslinsen — würde man einen direkten Probelauf der Wirkung Dunkler Materie auf die thermische Geschichte des neutralen Wasserstoffs erhalten. Damit wäre es möglich, spezifische Modelle von Dunkler Materie zu testen, darunter kalte versus warme Szenarien, Modelle mit Selbstwechselwirkung oder Varianten mit schwachen Stößen zwischen Dunkler Materie und baryonischer Materie.

Konkreter könnten Messungen des 21-cm-Profils Einschränkungen liefern für: die Masse von WDM-Teilchen (da leichtere Teilchen größere freie Fluglängen und damit eine Unterdrückung kleiner Strukturen verursachen), mögliche Heizungs- oder Kühlungsbeiträge durch annihilierende oder zerfallende Dunkle Materie, sowie für Wechselwirkungsquerschnitte, die die Kopplung von Dunkler Materie an das baryonische Gas verändern. Solche constraints wären besonders wertvoll, weil sie auf kosmologischen Skalen und frühen Zeiten beruhen, die andere Beobachtungen nicht direkt abdecken.

Das bedeutet nicht, dass eine Entdeckung unmittelbar bevorsteht: das Signal ist extrem schwach und die technischen sowie datenanalytischen Anforderungen sind komplex. Foreground-Subtraktion (Trennung des cosmischen 21-cm-Signals von starken, glatten Hintergrundquellen wie galaktischem Synchrotron), instrumentelle Kalibrierung auf Millikelvin-Niveau und der Umgang mit lunaren Betriebsbedingungen sind große Herausforderungen. Dennoch machen die Kombination aus präzisen Simulationen, verbesserten Analysemethoden und ehrgeizigen Mondmissionen die Aussicht realistischer denn je.

Langfristig könnten erfolgreiche Messungen durch Mond-Radioteleskope Dunkle Materie vom bloßen Modellbau in Richtung messbarer Wissenschaft überführen. Neben direkten Limits könnten diese Beobachtungen auch neue Hypothesen inspirieren, indem sie unvorhergesehene spektrale Merkmale oder zeitliche Abfolgen offenbaren. Damit würden sie nicht nur die Kosmologie, sondern auch die Teilchenphysik um neue, empirisch verankerte Informationen bereichern.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Kombination aus theoretischer Vorarbeit (hochauflösende kosmologische Simulationen), technologischer Innovation (Mondarrays) und methodischer Sorgfalt (Foreground-Entfernung, Kalibrierung) eröffnet realistische Wege, frühkosmische Signale zu nutzen, um fundamentale Fragen zur Natur der Dunklen Materie zu beantworten. Die kommenden Jahre könnten zeigen, ob das fein abgestimmte Flüstern des frühen Universums tatsächlich die Schlüsselhinweise enthält, nach denen Wissenschaftler seit Jahrzehnten suchen.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen