6 Minuten

VW ID. Buzz AD: Autonome Shuttle-Tests starten in Berlin

Berlin hat einen entscheidenden Schritt in Richtung autonomer öffentlicher Mobilität unternommen: Der Volkswagen ID. Buzz AD fährt nun innerhalb einer definierten innerstädtischen Zone frei auf den Straßen. Entwickelt von Volkswagen in Zusammenarbeit mit der Mobilitätstochter MOIA, ist der selbstfahrende ID. Buzz AD als praktischer, elektrischer Shuttle für den Stadtverkehr konzipiert und könnte bis 2027 zu einem festen Bestandteil des Berliner Mobilitätsmixes werden.

Project rollout and timeline

Ende Oktober 2025 begannen die ersten fünf ID. Buzz AD-Fahrzeuge in einem etwa 15 km2 großen Radius (rund sechs Meilen), der die Bezirke Spandau, Charlottenburg-Wilmersdorf und Reinickendorf abdeckt, mit ihren Fahrten. Diese Anfangsphase wird teilweise durch eine Zuwendung in Höhe von 9,5 Millionen Euro vom Bundesministerium für Verkehr finanziert und läuft im Rahmen des Programms NoWeL4, kurz für Northwest Level 4. Das Projekt zielt darauf ab, technische, operative und regulatorische Erkenntnisse zu gewinnen, die für die spätere Integration autonomer Fahrzeuge in den regulären ÖPNV notwendig sind.

Aktuell fahren die Vans noch ohne Fahrgäste, während die Teams Software, Kartendaten, Sensorfusion und Fahrverhalten rund um die Uhr validieren. Diese Phase beinhaltet intensive Tests unter realen Bedingungen, darunter Tag- und Nachtfahrten, verschiedene Wetterlagen und unterschiedlich stark befahrene Straßen. Fahrgastversuche sind für die erste Jahreshälfte 2026 geplant. Stadtplaner und Projektpartner erklären, dass autonome Dienste je nach Testergebnissen bereits ab 2027 dauerhaft in das Berliner ÖPNV-System integriert werden könnten — allerdings abhängig von Sicherheitsbewertungen, Regulierungsfreigaben und der Akzeptanz in der Bevölkerung.

Sensors, software and vehicle specifications

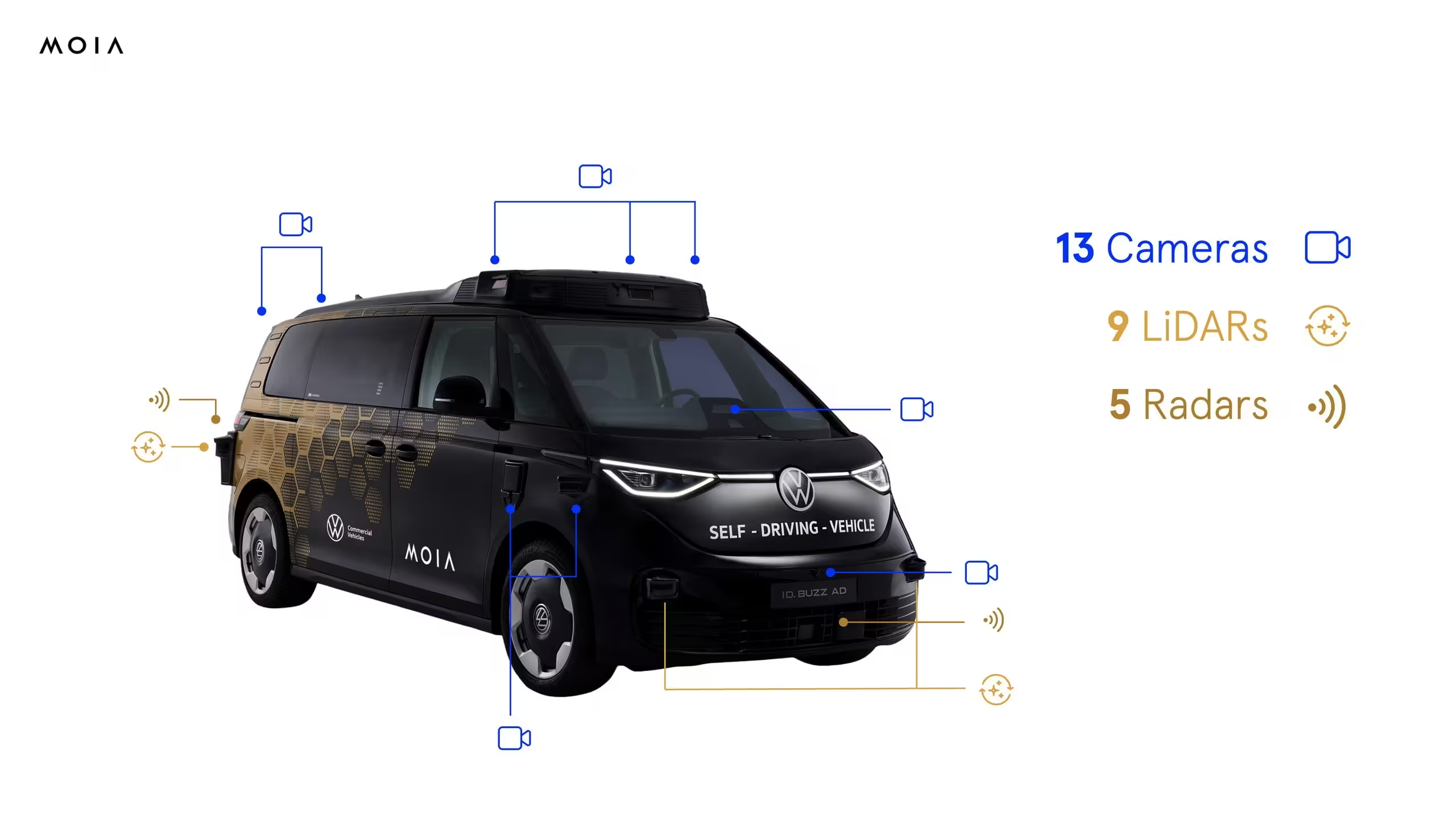

Mechanisch entspricht der ID. Buzz AD weitgehend dem serienmäßigen ID. Buzz Elektrotransporter, sodass Betreiber und Fahrgäste auf bekannte Hardware und bewährte EV-Performance zurückgreifen können. Diese Nähe zur Serienplattform erleichtert Wartung, Ersatzteilmanagement und Flottenintegration. Wichtige technische Kennzahlen sind unter anderem:

- Reichweite: circa 377 km (etwa 234 Meilen) mit voller Batterie

- Leistung: kombinierte Systemleistung in der Größenordnung von rund 282 PS

- Autonome Sensorik: 13 Kameras, neun LiDAR-Einheiten und fünf Radarsensoren

Eine dedizierte Autonomie-Software verarbeitet die Sensordaten in Echtzeit (Sensorfusion) und nutzt redundante Steuerungsarchitekturen, um Level-4-Fähigkeiten zu erreichen. Das erlaubt dem Fahrzeug, in definierten Betriebsdomänen (Operational Design Domains, ODD) ohne aktive menschliche Eingriffe zu fahren, solange die Umgebungsbedingungen innerhalb der spezifizierten Grenzen liegen. Zu den Software-Elementen gehören hochauflösende Karten (HD-Maps), präzise Lokalisierung, Trajektorienplanung, Risikobewertung, Verhaltenserkennung anderer Verkehrsteilnehmer sowie ausfallsichere Steuerungsalgorithmen.

Safety, operations and public transport integration

Sicherheit bleibt ein zentraler Fokus. Während der Testphase ist jedes Fahrzeug mit einer Notfallbesatzung (Backup-Driver) besetzt und wird kontinuierlich aus einem Remote-Control-Center überwacht. Dort laufen Telemetrie, Videostreams und Systemzustände zusammen, sodass bei unvorhergesehenen Situationen schnell eingegriffen werden kann. Die Testfahrzeuge sollen pro Fahrt etwa 80 Haltepunkte ansteuern und dabei sowohl durch gemischten städtischen Verkehr als auch Fußgängerzonen navigieren. Dies erfordert ausgefeilte Priorisierungslogiken, Interaktion mit Ampelsystemen und Vorfahrtsregeln sowie robuste Erkennung von Fußgängern, Radfahrern und anderen Verkehrsteilnehmern.

NoWeL4 versteht sich als Zwischenschritt: Wenn die Testläufe zuverlässig und skalierbar sind, könnte Berlin eine der größten autonomen Fahrzeugflotten Deutschlands beherbergen, die in den öffentlichen Verkehr integriert ist. Statt isolierter Demonstrationen würden dann regelmäßige, fahrplanbasierte Mobilitätsdienste angeboten — eine Entwicklung, die den Fokus von rein experimentellen Tests auf alltagsrelevante, geplante Verkehrsangebote verlagert. Integrationsfragen betreffen Tarifsysteme, Barrierefreiheit, Übergänge zu bestehenden Bus- und Bahnlinien, Ladekonzepte für die elektrischen Fahrzeuge sowie operative Verantwortlichkeiten zwischen Verkehrsunternehmen und Technologieanbietern.

"Es geht nicht darum, den ÖPNV von heute auf morgen zu ersetzen", erklärte ein Projektvertreter. "Vielmehr soll die Kapazität ergänzt, Emissionen reduziert und systematisch gelernt werden, was in größerem Maßstab funktioniert." Diese Aussage betont, dass autonome Shuttles ergänzende Rolle spielen sollen — zum Beispiel in Randzeiten, für Zubringerdienste oder in verkehrsärmeren Quartieren — und nicht zwangsläufig klassische Buslinien ersetzen.

U.S. ambitions: Uber and mass deployment

Während Berlin die Technologie mit öffentlicher Unterstützung pilotiert, ist in den Vereinigten Staaten eine parallele, schnellere Ausrollung geplant, die vor allem von privaten Akteuren vorangetrieben wird. Uber gab Anfang 2025 bekannt, Volkswagen für die Lieferung mehrerer tausend autonomer ID. Buzz-Fahrzeuge für sein Ride-Hailing-Netzwerk zu beauftragen. Los Angeles soll erster Startpunkt sein, mit einer schrittweisen Ausweitung auf weitere US-Städte ab 2026.

Der Zeitplan von Uber sieht vor, dass Fahrzeuge noch bis Ende 2025 in die LA-Flotte integriert werden könnten, was großflächige autonome, elektrische Vans auf amerikanische Straßen früher bringen würde als viele kommunal organisierte Pilotprojekte. Dieser Gegensatz unterstreicht zwei unterschiedliche Herangehensweisen: die öffentlich geförderte, vorsichtig gestufte Integration, wie sie in Berlin verfolgt wird, und die aggressive, privatwirtschaftlich getriebene Rollout-Strategie von Plattformanbietern wie Uber. Beide Modelle haben ihre eigenen Herausforderungen — regulatorisch, operativ und gesellschaftlich — und liefern wertvolle Erkenntnisse darüber, wie autonome Mobilität skalierbar und wirtschaftlich tragfähig wird.

Market context and what to watch

Der ID. Buzz AD befindet sich an der Schnittstelle dreier beschleunigender Megatrends: Elektrifizierung, Autonomie und neue Mobilitätsdienste (Mobility-as-a-Service). Für Stadtplaner stehen Fragen zur Betriebsgestaltung, Infrastruktur (zum Beispiel Lade- und Kommunikationsinfrastruktur wie 5G oder C-V2X) und zur öffentlichen Akzeptanz im Vordergrund. Betreiber und Fahrzeughersteller müssen wirtschaftliche Tragfähigkeit, Flottenmanagement, Wartungskonzepte und eine robuste Sicherheits- sowie Haftungsstruktur nachweisen.

Wichtige Beobachtungspunkte in den kommenden Monaten sind unter anderem:

- Ergebnisse der Fahrgastversuche Anfang 2026, inklusive Messungen zu Pünktlichkeit, Fahrgastzufriedenheit und Sicherheitsvorfällen

- Wie NoWeL4 mit komplexen städtischen Situationen wie Baustellen, Veranstaltungen und Stoßzeiten umgeht

- Fortschritte von Uber und Volkswagen bei den US-Ausrollungen, insbesondere in Bezug auf Zulassungen, Betriebserfahrung und Skaleneffekte

Darüber hinaus sind langfristige Faktoren wie Energieeffizienz, Batterielebensdauer, Lebenszykluskosten und die Auswirkungen auf Arbeitsplätze im Personenverkehr relevant. Autonome Shuttles könnten zum Beispiel die Nachfrage nach bestimmten Fahrgastdiensten erhöhen, aber auch bestehende Jobprofile im Bus- und Taxiverkehr verändern. Ebenfalls zu berücksichtigen sind Datenschutz und Cybersicherheit: Vernetzte, autonome Fahrzeuge erzeugen umfangreiche Datenmengen, deren Schutz und rechtskonforme Nutzung zentral für öffentliche Akzeptanz und regulatorische Genehmigungen ist.

Unabhängig davon, ob die Entwicklung von kommunalen Programmen oder technologischen Plattformen getrieben wird, gewinnt das ID. Buzz AD-Projekt zunehmend an Bedeutung für alle, die autonome Fahrzeuge, elektrische Transporter und die Zukunft des öffentlichen Verkehrs verfolgen. Die Kombination aus bewährter Elektroplattform, umfangreicher Sensorik und partnerschaftlicher Betriebsplanung bietet ein realistisches Szenario dafür, wie sich städtische Mobilität in den kommenden Jahren verändern könnte: mehr elektrischer Verkehr, flexiblere Verknüpfungen zwischen Verkehrsmitteln und neue Angebote für Randzeiten und weniger dicht besiedelte Stadtgebiete.

Quelle: autoevolution

Kommentar hinterlassen