9 Minuten

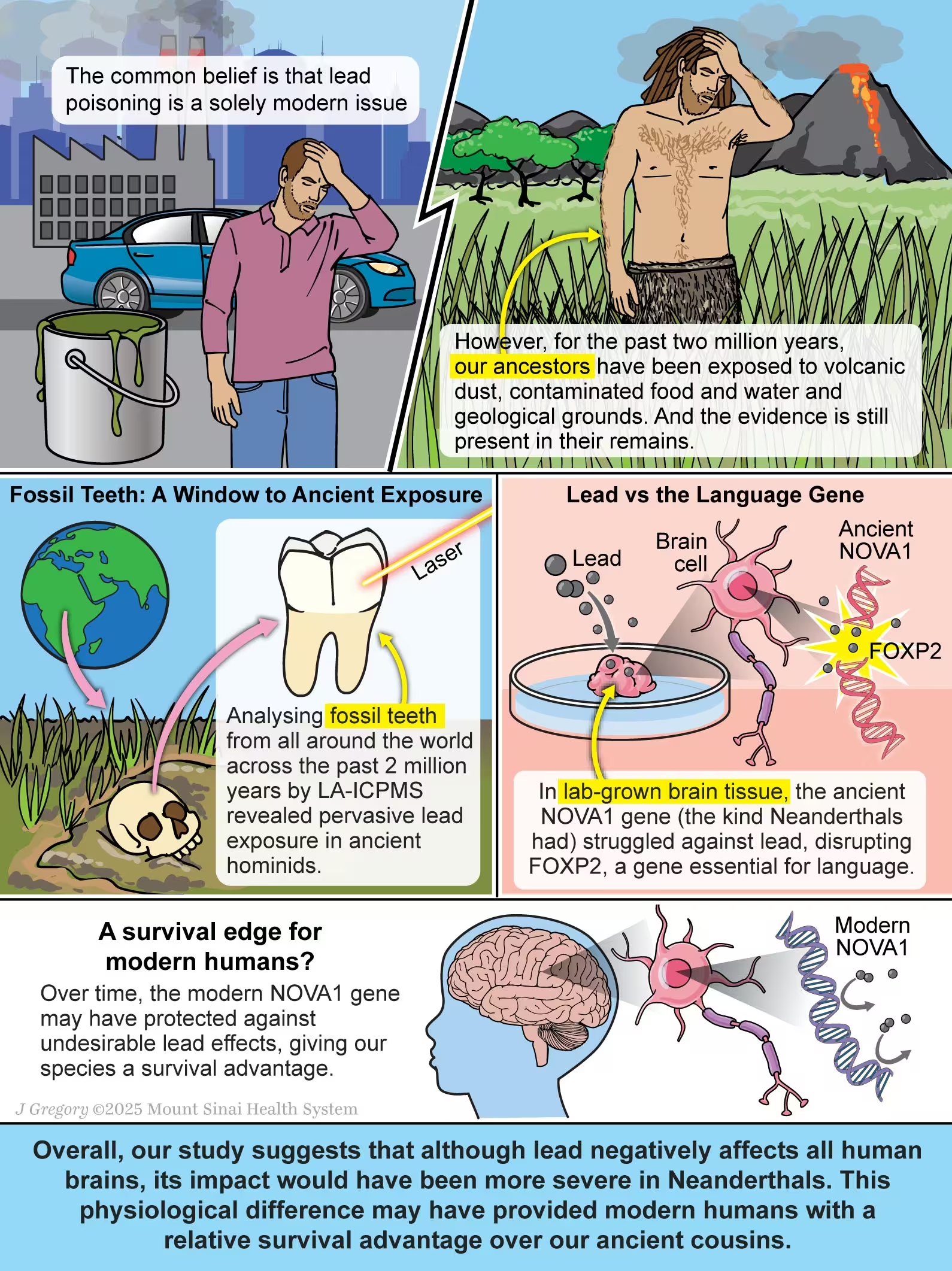

Neue interdisziplinäre Forschung legt nahe, dass die Exposition gegenüber Blei — lange als rein modernes Umweltgift betrachtet — Teil der Erfahrung von Hominiden seit mehr als zwei Millionen Jahren gewesen ist. Durch die Kombination von fossiler Geochemie, im Labor gezüchteten Gehirnmodellen (Organoiden) und genetischer Analyse hat ein internationales Forscherteam Hinweise darauf gefunden, dass wiederholte Bleiexposition die Gehirnentwicklung, das Sozialverhalten und möglicherweise sogar die Evolution von Sprache beeinflusst haben könnte.

Eine bahnbrechende internationale Studie zeigt, dass Menschen und ihre Vorfahren dem giftigen Metall Blei bereits vor über zwei Millionen Jahren ausgesetzt waren — lange vor dem Industriezeitalter. Credit: Stock

Ein toxischer Faden durch die tiefe Zeit

Die konventionelle Sichtweise verbindet gefährliche Bleikonzentrationen vor allem mit jüngerer menschlicher Industrie — Bergbau, Schmelzprozesse, bleihaltiges Benzin und Farben. Die neue Studie stellt diese Annahme infrage, indem sie Bleiexposition tief in unsere Vergangenheit zurückverfolgt. Forschende analysierten chemisch 51 fossile Zähne aus einer breiten Palette von Hominiden und Menschenaffen — darunter Australopithecus africanus, Paranthropus robustus, frühe Homo-Arten, Neandertaler und moderne Homo sapiens — und fanden wiederholt charakteristische Spuren von Bleiaufnahme während der Kindheit, die sich fast zwei Millionen Jahre zurückverfolgen lassen.

Mit hochpräziser Laser-Ablations-Geochemie am Geoarchaeology and Archaeometry Research Group (GARG) Standort in Lismore sowie ergänzenden Instrumenten in Exposomik-Labors identifizierte das Team schmale Bleischichten, die in Zahnschmelz und Dentinhartgewebe geschichtet sind. Zähne wachsen inkrementell, sodass jede dieser Schichten ein konkretes Zeitfenster der Kindheitsentwicklung aufzeichnet: Es handelt sich nicht um einzelne Ereignisse, sondern um episodische Belastungspulse.

Die chemischen Fingerabdrücke deuten auf mehrere Umweltpfade hin: natürliche Kontamination von Böden und Wasser, vulkanische Aerosole und möglicherweise lokale Hotspots, an denen Hominiden konzentriertes Blei begegneten. Die Befunde legen außerdem nahe, dass biologisch vermittelte Freisetzung eine Rolle spielen könnte: Unter Stress oder Krankheit kann in Knochen gespeichertes Blei mobilisiert und ins Kreislaufsystem zurückgeführt werden, wodurch sich sekundäre Markierungen in sich bildenden Zähnen zeigen.

Die Infografik zeigt: Bleiexposition des Menschen in modernen Zeiten im Vergleich zu unseren Vorfahren. Wie fossile Zähne und Gehirngewebe für diese Studie analysiert wurden. Wie das moderne NOVA1-Gen moderne Menschen möglicherweise gegen unerwünschte Effekte von Blei geschützt haben könnte. Credit: J Gregory @2025 Mount Sinai Health System

Von Fossilien zur Funktion: Gehirn-Organoide und genetische Schalter

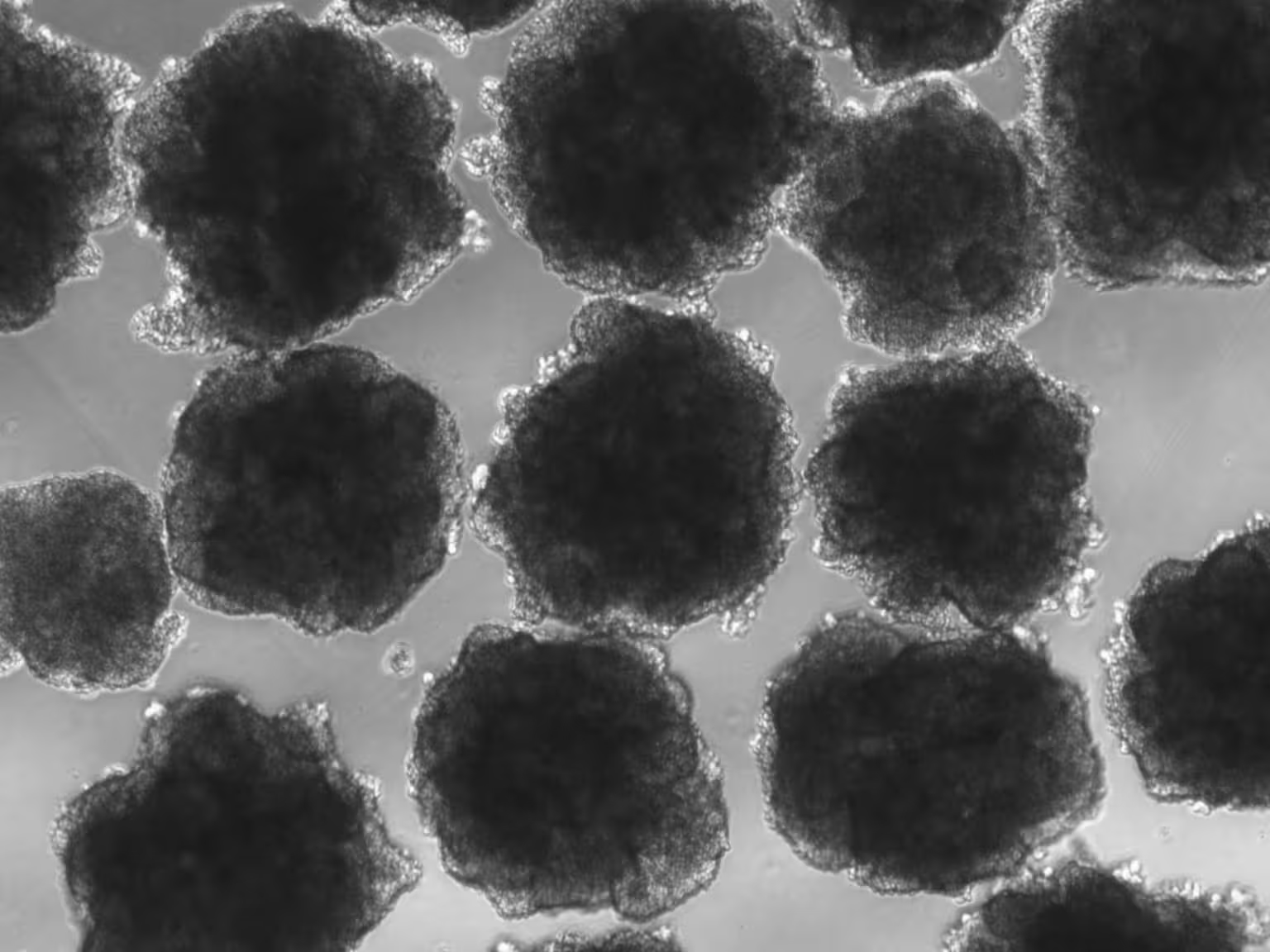

Fossilien belegen, dass Exposition stattgefunden hat; Experimente prüfen, welche Folgen sie gehabt haben könnte. Um funktionelle Konsequenzen zu untersuchen, züchteten Forschende menschliche Gehirn-Organoide — dreidimensionale, aus Stammzellen gewonnene Modelle, die frühe Stadien der Gehirnentwicklung nachbilden — und editier ten diese so, dass sie entweder die moderne menschliche Version oder eine archaische Variante eines Entwicklungsregulators namens NOVA1 trugen.

Mit diesen Organoiden untersuchte die Studie, wie Bleiexposition molekulare Signalwege während der Neuroentwicklung umgestaltet. Das NOVA1-Gen steuert die RNA-Verarbeitung und kann beeinflussen, wie zahlreiche nachgeschaltete Gene exprimiert werden. Einer dieser nachgeschalteten Akteure ist FOXP2, ein Gen, das bereits mit Sprach- und Kommunikationsnetzwerken in Verbindung gebracht wurde. Wenn Organoide mit der archaischen NOVA1-Variante Bleibelastung ausgesetzt wurden, zeigten die Experimente ausgeprägte Störungen der FOXP2-bezogenen Aktivität in kortikalen und thalamischen Neuronen — Hirnregionen, die mit Kommunikation, motorischer Planung und sensorischer Integration verknüpft sind. Im Gegensatz dazu waren Organoide mit der modernen menschlichen NOVA1-Variante gegenüber denselben Bleidosen weniger gestört.

Mit menschlichen Gehirn-Organoiden (miniaturisierte, im Labor gezüchtete Hirnmodelle) verglich das Team die Effekte von Blei auf zwei Versionen eines zentralen Entwicklungsgens namens NOVA1. Dieses Gen orchestriert Genexpression im Kontext der Neuroentwicklung und reagiert auf Umweltbelastungen wie Blei. Die moderne menschliche NOVA1-Variante unterscheidet sich von der in Neandertalern und anderen ausgestorbenen Hominiden. Credit: University of California San Diego

Warum NOVA1 wichtig ist

- NOVA1 reguliert das Spleißen und die Expression zahlreicher neuronaler Gene während kritischer Fenster des Hirnwachstums und ist damit ein Schlüsselgen zur Kontrolle der Neuroentwicklung.

- Geringfügige Unterschiede zwischen archaischen und modernen NOVA1-Varianten scheinen die Anfälligkeit gegenüber Neurotoxinen wie Blei zu verändern und damit die Empfindlichkeit für Umweltschäden zu modulieren.

- Wenn schützende genetische Varianten die Wirkung eines Toxins mindern, kann diese Variante durch natürliche Selektion begünstigt werden — insbesondere wenn das Toxin weit verbreitet ist und wiederholt auftritt.

Sprache, Überleben und die Neandertaler-Frage

Eine provokante Implikation der Studie ist ein evolutionärer Blickwinkel darauf, warum moderne Menschen sich möglicherweise anders entwickelten als Neandertaler. Die Organoid-Experimente legen nahe, dass eine neandertalerähnliche NOVA1-Variante neuronale Netzwerke, die FOXP2-Aktivität steuern, anfälliger für Bleistörungen machte. Wenn Bleiexposition in den von Hominiden bewohnten Umgebungen häufig war, hätten Individuen mit resistenteren genetischen Varianten über Generationen subtile, aber kumulative kognitive oder kommunikative Vorteile haben können.

Professor Renaud Joannes-Boyau, Leiter der GARG an der Southern Cross University, fasste die größere Schlussfolgerung so zusammen: Die Gehirne unserer Vorfahren entwickelten sich in einer Umwelt, die neurotoxische Metalle einschloss. Dieser wiederkehrende Umweltdruck könnte genetische und entwicklungsbiologische Pfade in Richtungen gedrängt haben, die soziales Verhalten und kognitive Fähigkeiten veränderten.

„Diese Arbeit legt nahe, dass die Exposition gegenüber Umweltkontaminanten wie Blei nicht nur Individuen schädigte — sie formte evolutionäre Selektionsdrucke“, sagte Professor Alysson Muotri, Direktor des Stammzellinstituts der UC San Diego, das an den Organoid-Experimenten beteiligt war. „Eine Variante, die neurologische Störungen unter Bleibelastung verringerte, hätte einen bedeutsamen Überlebens- oder Kommunikationsvorteil bieten können.“

Professor Renaud Joannes-Boyau, Geoarchaeology and Archaeometry Research Group an der Southern Cross University. Credit: Southern Cross University

Wissenschaftliche Methoden und interdisziplinäre Zusammenarbeit

Die Studie zeichnet sich durch ihre breit angelegte Methodik aus. Geochemische Kartierungen fossiler Zähne lieferten eine zeitliche Auflösung der Exposition während der Kindheit, da Zahnmikroschichtungen präzise Zeitstempel für Ernährungs- und Umweltereignisse enthalten. Laborbasierte Exposomik quantifizierte die molekularen Auswirkungen in sich entwickelndem neuronalen Gewebe, während genetische und proteomische Analysen Umweltbelastungen mit Veränderungen in Wegen verknüpften, die Neuroentwicklung, Sozialverhalten und Kommunikation steuern. Diese Triangulation — paläochemische Spurensuche plus kontrollierte Labor-Modelle und molekulares Profiling — stärkt die kausale Argumentation weit über das hinaus, was ein einzelner Ansatz liefern könnte.

Die Forschenden entnahmen Proben aus Afrika, Europa, Asien und Ozeanien, um eine geografisch breite fossile Basis zu gewährleisten und Variabilität zwischen Habitaten und Populationen zu berücksichtigen. Im Labor wurden Dosis-Wirkungs-Assays so gestaltet, dass episodische Expositionen simuliert wurden, die den in Zähnen sichtbaren Bleibändern entsprechen, anstatt chronisch-industrielle Niveaus nachzuahmen. Transkriptom- und Proteom-Profiling zeigten anschließend auf, welche zellulären Netzwerke bei archaischem gegenüber modernem genetischem Hintergrund am stärksten durch Blei perturbiert wurden.

Technisch gesehen nutzte das Team state-of-the-art-Massenspektrometrie, RNA-Sequenzierung (RNA-Seq) und differenzielle Proteinanalysen, um molekulare Signaturen von Stress und Toxinantwort zu identifizieren. Solche Daten erlauben es, Signalwege wie synaptische Plastizität, axonale Leitung und neuroinflammatorische Reaktionen mit hoher Auflösung zu verfolgen, was wiederum robuste Hypothesen über funktionelle Konsequenzen erlaubt.

Fachliche Einordnung

Dr. Elena Morales, eine neuroevolutionäre Wissenschaftlerin (fiktiv zum Kontext), kommentierte: „Die Kombination aus Fossilchemie und Organoid-Biologie ist eine starke Brücke zwischen Erdgeschichte und Gehirnfunktion. Diese Befunde implizieren keine zielgerichtete Evolution, aber sie heben hervor, wie Umweltgifte als unterschätzte Selektionskräfte wirken können. Für Archäologen und Gesundheitswissenschaftler gleichermaßen rückt die Studie Blei als langfristigen ökologischen Akteur in ein neues Licht — nicht nur als Schadstoff des 20. Jahrhunderts.“

Folgen für die öffentliche Gesundheit und zukünftige Forschung

Obwohl antike Expositionspfade sich von heutigen industriellen Quellen unterscheiden, unterstreicht die Studie eine ernüchternde Kontinuität: Blei ist über die gesamte Hominidengeschichte hinweg ein wiederkehrendes Risiko gewesen. Diese Persistenz wirft zwei Kategorien moderner Relevanz auf.

Erstens vertieft sie die biologische Erklärung dafür, warum Kinder besonders empfindlich gegenüber Blei sind und warum bestimmte Populationen erbliche Vulnerabilitäten oder partielle Schutzmechanismen tragen können. Genetische Varianten, die einst den neurologischen Schaden durch Umweltblei verringerten, können bis heute beeinflussen, wie moderne Körper auf aktuelle Exposition reagieren. Das hat Bedeutung für Gene-Umwelt-Interaktion, epigenetische Modifikationen und die intergenerationelle Übertragung von Empfindlichkeiten.

Zweitens betont die Arbeit die Dringlichkeit, verbleibende Bleiquellen in der Umwelt zu eliminieren. Auch wenn einige historische genetische Anpassungen schwerwiegende Entwicklungsstörungen mildern mochten, gewährt keine genetische Variante vollständige Immunität. Zeitgenössische Bleiexposition — durch kontaminierte Wassersysteme, alte Farbe, industrielle Standorte und Altlasten — bleibt eine öffentliche Gesundheitskrise mit dokumentierten Auswirkungen auf kognitive Entwicklung, Verhalten und sozioökonomische Chancen.

Für die Forschung bedeutet dies konkrete nächste Schritte: Die Stichprobengrößen über Fossilfundstellen hinweg müssen vergrößert werden, zusätzliche archaische Genvarianten sollten in Organoid-Modelle integriert werden, und andere Neurotoxine, die potenziell die menschliche Evolution beeinflusst haben könnten, sind zu untersuchen. Langfristig zielt das Forschungsprogramm auf eine engere Synthese zwischen paläoökologischen Daten und moderner biomedizinischer Forschung ab: Die Bedingungen, die uralte Gehirne prägten, sind nicht bloße Kuriositäten der Vergangenheit, sondern Fäden, die weiterhin durch die menschliche Biologie verlaufen.

Genetische und proteomische Analysen in dieser Studie zeigten, dass Bleiexposition in Organoiden mit archaischem Genhintergrund Wege störte, die an Neuroentwicklung, Sozialverhalten und Kommunikation beteiligt sind. Die veränderte FOXP2-Aktivität deutet insbesondere auf eine mögliche Verbindung zwischen antiker Bleiexposition und der evolutionären Verfeinerung von Sprachfähigkeiten beim modernen Menschen hin. Solche Einsichten kombinieren Paläodaten mit molekularer Mechanik und liefern so eine robuste Grundlage für weiterführende Hypothesen zur Rolle von Umwelttoxinen in der menschlichen Evolution.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen