8 Minuten

Forscher der New York University und der University of Queensland haben Supraleitung in gallium-dotiertem, epitaktischem Germanium nachgewiesen — ein Ergebnis, das die Art und Weise, wie Quantenchips im Wafer‑Maßstab gefertigt werden, grundlegend verändern könnte. Diese Entdeckung verbindet Halbleiterfertigung mit supraleitender Elektronik und öffnet neue Wege für skalierbare Quantenhardware, Cryo-CMOS-Komponenten und rauscharme Sensortechnik.

Eine Überraschung im Wafer‑Maßstab: supraleitendes Germanium

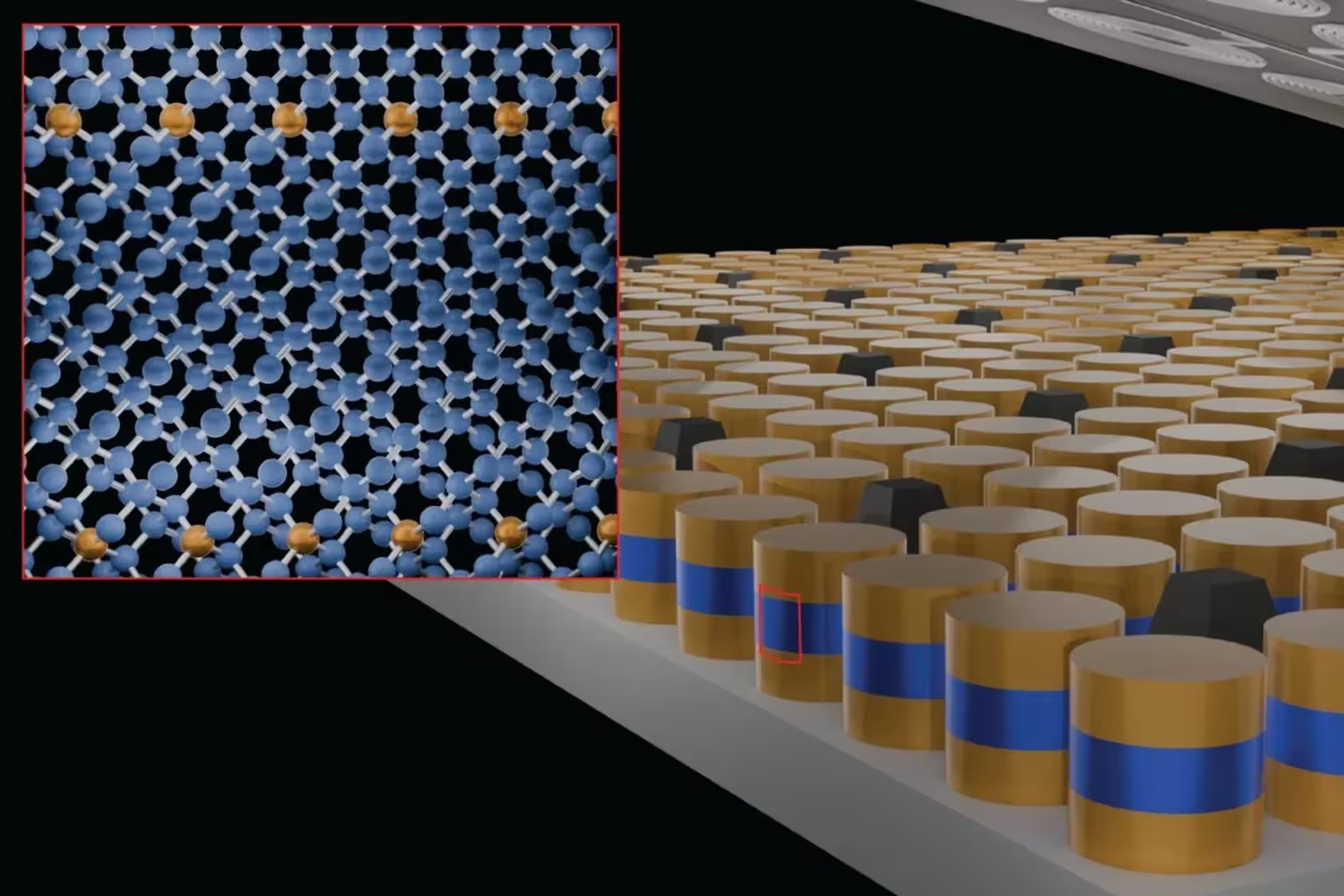

In einer wegweisenden Studie, veröffentlicht in Nature, zeigten die Forschenden, dass Germanium, das mit etablierten Halbleiterverfahren gewachsen wird, supraleitend wird, wenn es mit Gallium dotiert ist. Der supraleitende Übergang tritt bei Temperaturen unter etwa 3,5 Kelvin auf. Entscheidender noch: Das Material trägt dichte Arrays von Josephson‑Kontakten über einen kompletten zwei Zoll großen Wafer. Stellen Sie sich Millionen von supraleitenden Kontaktpunkten vor, die mit industriegerechter Lithographie strukturiert und bei Kryotemperaturen geprüft wurden, um robustes supraleitendes Verhalten und praktikable Stromdichten zu bestätigen.

Kernergebnis und Bedeutung

Das zentrale Ergebnis ist nicht nur der Nachweis der Supraleitung in gallium-dotiertem Germanium, sondern die Demonstration der Reproduzierbarkeit und des Potenzials für Wafer‑weites Patterning. In Versuchen wurden streng kontrollierte Messungen durchgeführt — Widerstandsabfall, kritische Stromdichten und magnetische Feldabhängigkeit — die zusammen ein konsistentes Bild der supraleitenden Phase ergeben. Solche Messungen sind ausschlaggebend, um das Verhalten in praktischen Schaltungen zu bewerten, insbesondere bei Anwendungen mit Josephson‑Junctions, die das Rückgrat vieler supraleitender Quantenbits und Detektoren bilden.

Technologische Einordnung

Aus technologischer Sicht ist die Fähigkeit, Supraleitung in einem epitaktischen Halbleiterschichtsystem zu erzeugen, bemerkenswert. Germanium (Ge) ist seit Jahrzehnten als Halbleitermaterial bekannt und hat in den letzten Jahren mehr Aufmerksamkeit als Plattform für Quantenelektronik erhalten — insbesondere wegen hoher Mobilitäten von Löchern in Ge‑Heterostrukturen und guter Kompatibilität mit Silizium‑Technologien. Die Kombination aus etabliertem Halbleiter‑Wachstum und supraleitenden Eigenschaften könnte die Brücke schlagen zwischen konventioneller CMOS‑Fertigung und supraleitender Schaltungstechnik.

Wie es hergestellt wurde: saubere Schichten, präzises Dotieren

Das Team nutzte Molekularstrahlepitaxie (MBE), um ultrareine Germaniumfilme zu züchten und Galliumatome in präzise Gitterplätze zu bringen. Durch Erhöhung der Dotierkonzentration über eine kritische Schwelle wechselte die Germaniumschicht in eine supraleitende Phase, während die Grenzflächen frei von Defekten blieben. Das schichtweise, kontrollierte Wachstum vermeidet rauhe Grenzflächen, die die Leistung von Bauelementen oft beeinträchtigen.

Molekularstrahlepitaxie (MBE) im Detail

MBE ermöglicht Atomlagen‑kontrolliertes Wachstum und geringe Kontamination. Für supraleitende Germaniumschichten ist die Präzision der Gitterplatzierung von Gallium essentiell: Nur bei homogener Verteilung und ausreichender Konzentration bildet sich die kohärente supraleitende Phase. Typische Parameter, die überwacht werden, sind Substrattemperatur, Flussraten der Quellen und die Vakuumqualität. Die Forscher berichteten, dass durch fein abgestimmte Prozessfenster die Kristallqualität erhalten bleibt und gleichzeitig die Dotierlevel erreicht werden können, die für Supraleitung notwendig sind.

Dotierung, Grenzflächen und Defektmanagement

Die Dotierkonzentration muss eine kritische Dosis überschreiten, damit kooperatives Verhalten der Ladungsträger entsteht, das zur Bildung eines kondensierten supraleitenden Zustands führt. Gleichzeitig ist die Vermeidung von Versetzungen, Verunreinigungen und rauen Grenzflächen wichtig, weil solche Defekte als Streuzentren wirken und die kritische Temperatur (Tc) sowie die kritische Stromdichte (Ic) reduzieren können. Die epitaktische Ausrichtung und die saubere Grenzfläche zu angrenzenden Schichten sind daher Schlüsselfaktoren für die Funktionalität in realen Geräten.

Warum das wichtig ist: Kompatibilität und Skalierung

Was diese Arbeit besonders auszeichnet, ist ihre Herstellbarkeit. Das gallium‑dotierte Germanium wurde mit Prozessen erzeugt, die denen ähneln, die bereits in der Herstellung von Verbindungen in Compound‑Halbleitern und in Cryo‑CMOS eingesetzt werden, was es kompatibel mit bestehenden Foundries macht. Dadurch könnten langjährige Hindernisse bei der Integration von Halbleiterlogik und supraleitenden Elementen entfallen — mit Vorteilen wie geringerer parasitärer Kapazität, reduzierten Wärmeverlusten und der Möglichkeit, deutlich dichtere Quanten‑Schaltungen zu realisieren als mit heutigen Ansätzen.

Fertigungskompatibilität und industrielle Relevanz

Ein entscheidender Vorteil ist, dass die Prozesse mit vorhandenen Fertigungslinien harmonieren könnten. Wenn sich Methoden wie MBE oder ähnliche epitaktische Techniken in konventionelle Halbleiter‑Workflows einfügen lassen, können Foundries potenziell supraleitende Schichten in ihre Prozessketten aufnehmen, ohne komplette Neuinvestitionen in neue Plattformen. Diese Kompatibilität kann die Markteinführung beschleunigen und die Entwicklung von industriellen Quantenprozessoren erleichtern.

Verringerung parasitärer Effekte und thermische Vorteile

Die Integration von supraleitenden Komponenten direkt in Halbleiterwafer reduziert parasitäre Kapazitäten und Widerstände, die in hybriden Assemblies entstehen. Weniger parasitäre Verluste bedeuten bessere Q‑Faktoren für Resonatoren und empfindlichere Josephson‑Elemente. Zudem verringert eine gut integrierte supraleitende Ebene thermische Pfade, was bei Kryo‑Betriebsbedingungen (einige Kelvin oder tiefer) entscheidend ist, um die Kühlleistung effizient zu nutzen und die Gesamtwärmebelastung von Quantenprozessoren zu senken.

In der Praxis eröffnet dieses Ergebnis einen Pfad von isolierten Laborproben zu Wafer‑weiten, supraleitenden Schaltkreisen, die für Quantenprozessoren, kryogene HF‑Systeme, rauschfreie Sensoren und sogar für weltraumtaugliche Elektronik geeignet sind. Die Möglichkeit, Millionen von supraleitenden Elementen konsistent auf einem Wafer zu platzieren, ist ein wichtiger Schritt in Richtung massenproduzierbarer Quantenhardware.

Herausforderungen und der Fahrplan zur Integration

Die nächsten Schritte der Forschenden werden sein, die Skalierung auf größere Wafer voranzutreiben, die Wiederholbarkeit der Prozesse zu verbessern und die zuverlässige Integration des supraleitenden Germaniums mit siliziumbasierter Logik zu demonstrieren. Wenn diese Schritte gelingen, könnte supraleitendes Germanium zu einer praktikablen Plattform für industrietaugliche Quantenchips werden — indem es die Vorteile der Halbleiterfertigung mit der Leistungsfähigkeit supraleitender Schaltungen kombiniert.

Skalierung auf größere Wafergrößen

Demonstrationen auf zwei Zoll Wafern sind ein wichtiger Meilenstein, doch für die industrielle Fertigung sind größere Wafer (z. B. 200 mm oder 300 mm) oft die Norm. Die praktische Übertragung der MBE‑ oder verwandter epitaktischer Prozesse auf größere Substrate stellt Herausforderungen in Bezug auf Homogenität der Dotierung, Temperaturgradienten und mechanische Spannungen dar. Prozessingenieure müssen Wege finden, diese Variablen zu kontrollieren, ohne die Kristallqualität zu opfern.

Prozesswiederholbarkeit und Qualitätskontrolle

Für den Übergang von Forschung zu Produktion ist statistische Prozesskontrolle (SPC) unerlässlich. Wiederholbarkeit bedeutet, dass kritische Parameter wie Tc, Ic und mikroskopische Defektdichten in enger Toleranz liegen. Inline‑Metrologie, Rasterelektronenmikroskopie (REM), Röntgen‑Diffraktometrie (XRD) und elektrische 4‑Leiter‑Messungen werden eine wichtige Rolle spielen, um Produktionsvariationen frühzeitig zu erkennen und zu korrigieren.

Integration mit Silizium‑basierter Logik

Die Kopplung supraleitender Elemente an Silizium‑Logik erfordert elektrisch und thermisch kompatible Übergänge. Schnittstellen müssen so gestaltet werden, dass sie bei Kryotemperatur zuverlässig arbeiten, ohne die Logikschichten zu beeinträchtigen. Hybridlösungen, wie lokale supraleitende Layer über CMOS‑Kernen oder vertikale Durchkontakte (vias), sind denkbar, bedürfen aber intensiver Entwicklung, um Interferenzen und Wärmefluss zu kontrollieren.

Sicherheits-, Stabilitäts- und Langzeitverhalten

Langzeitstabilität unter Kryobedingungen, Strahlungsresistenz für Weltraumanwendungen und das Verhalten bei zyklischen Temperaturwechseln sind zusätzliche Forschungsfelder. Insbesondere in sicherheitskritischen oder raumfahrtbezogenen Anwendungen müssen Materialien und Prozesse robust gegen Umwelteinflüsse, Alterung und mechanische Belastungen sein.

Könnte Germanium der Schlüssel zu massenproduzierbarer Quantenhardware sein? Die ersten Resultate sind vielversprechend, und dieses Wafer‑skalige Konzept macht die Frage zu einer Beobachtung, die die Halbleiterindustrie genau verfolgen wird. In den kommenden Jahren werden die Arbeiten darauf abzielen, die Prozessreife zu erhöhen, Standardisierungen vorzunehmen und Anwendungsprototypen zu bauen, die die Vorteile dieser Plattform gegenüber bestehenden Technologien klar demonstrieren.

Anwendungsfelder und Marktperspektiven

Potentielle Anwendungen reichen von Quantenprozessoren mit höheren Dichten an Josephson‑Knoten, über kryogene HF‑Frontend‑Module mit geringem Verlust, bis zu hochempfindlichen Bolometern und SQUID‑Sensoren für Physik‑Experimente oder medizinische Bildgebung. In der Luft‑ und Raumfahrt sowie in der Satellitentechnik könnten supraleitende, temperaturstabile und rauscharme Schaltungen neue Nutzlasten ermöglichen. Wirtschaftlich betrachtet eröffnet die Kompatibilität mit etablierten Halbleiter‑Fertigungsprozessen attraktive Skalenvorteile gegenüber spezialisierten supraleitenden Plattformen.

Forschungsbedarf und offene Fragen

Wesentliche Forschungsfragen betreffen die genaue Natur des supraleitenden Mechanismus in Gallium‑dotiertem Germanium, die Rolle von Loch‑Konzentrationen, Kopplungsmechanismen und mögliche Wechselwirkungen mit Grenzflächenzuständen. Theoretische Modelle und hochaufgelöste spektroskopische Untersuchungen (z. B. STM/STS, ARPES) werden notwendig sein, um den mikroskopischen Ursprung der Supraleitung zu klären und Optimierungsstrategien zu entwickeln.

Insgesamt zeigt die Demonstration supraleitenden germaniums im Wafer‑Maßstab, wie Materialwissenschaft, Nanofabrikation und Quantenengineering zusammenwirken können, um neue Plattformen für die nächste Generation quantentechnologischer Geräte zu schaffen. Wenn Herstellbarkeitsfragen gelöst werden, hat diese Technologie das Potenzial, eine Schlüsselrolle in der industriellen Realisierung von Quantencomputern und kryoelektronischen Systemen zu spielen.

Quelle: smarti

Kommentar hinterlassen