9 Minuten

Forscher haben einen gebräuchlichen Halbleiter — Germanium — erstmals in einen Supraleiter verwandelt und damit einen neuen Weg für energieeffiziente Quantenchips und kryogene Elektronik eröffnet. Durch das atomgenaue Einbetten von Galliumatomen in die Kristallstruktur von Germanium schuf das Team ein stabiles, widerstandsfreies Material, das sich auf Wafer‑Skala herstellen lässt.

Warum die Supraleitung von Germanium wichtig ist

Halbleiter wie Silizium und Germanium bilden das Rückgrat moderner Elektronik, leiten aber normalerweise den elektrischen Strom mit Widerstand und erzeugen dabei Wärme. Supraleiter hingegen transportieren Strom ohne Widerstand. Wenn sich beide Eigenschaften im gleichen Material kombinieren lassen, könnten die Interface‑Verluste, die hybride Bauteile derzeit limitieren, erheblich reduziert werden. Das würde die Leistung klassischer Rechner, kryogener Steuerelektronik und Quantenprozessoren deutlich verbessern.

„Supraleitung in Germanium zu etablieren, das bereits weit verbreitet in Computerchips und in der Glasfasertechnik eingesetzt wird, kann potenziell zahlreiche Konsum‑ und Industrietechnologien revolutionieren“, sagt Javad Shabani, Direktor des Center for Quantum Information Physics and Quantum Institute an der NYU, der die Studie leitete. Peter Jacobson von der University of Queensland ergänzt, dass die Arbeit „den Fortschritt beim Aufbau praktischer Quantensysteme beschleunigen könnte“, weil sie saubere, skalierbare Übergänge zwischen supraleitenden und halbleitenden Bereichen ermöglicht.

.avif)

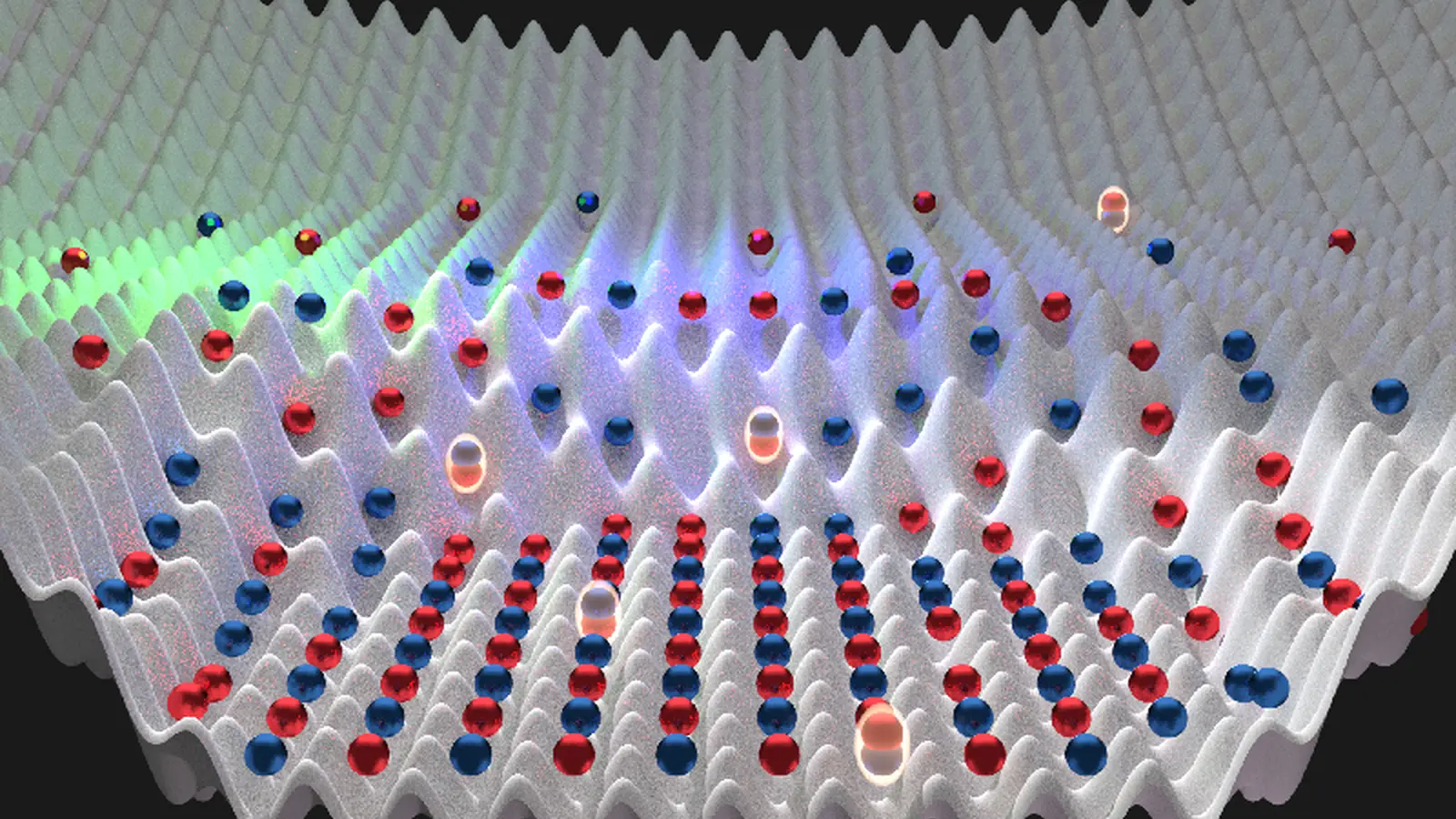

Josephson‑Junction‑Strukturen — Quantenbauelemente aus zwei Supraleitern mit einer dünnen nicht‑supraleitenden Barriere — dargestellt für verschiedene Formen von Germanium (Ge): super‑Ge (gold), halbleitendes Ge (blau) und super‑Ge im Wafermaßstab. Millionen Josephson‑Junction‑Pixel (10 Mikrometer Kantenlänge) lassen sich mit diesem neuen Materialstack auf Wafer‑Skala erzeugen. Das Inset zeigt die kristalline Form von Super‑Ge in derselben Matrix wie halbleitendes Ge — ein Schlüssel für kristalline Josephson‑Junctions.

Historisch gesehen ist die Umwandlung von Gruppen‑IV‑Halbleitern (wie Silizium und Germanium) in Supraleiter schwierig. Hohe Dotierkonzentrationen destabilisieren oft das Kristallgitter, und unpräzise Methoden zerstören die atomare Ordnung, die für die Elektronenpaarung notwendig ist — den mikroskopischen Mechanismus der Supraleitung. Die neue Studie überwindet diese Hürden durch die Kombination aus hochpräzisem Wachstum und detaillierter struktureller Diagnostik.

Wie das Team supraleitendes Germanium entwickelte

Der zentrale Fortschritt liegt in der Kontrolle auf Materialebene. Anstatt Ionen zu implantieren — eine grobe, oft schädliche Methode — nutzten die Forschenden Molekularstrahl‑Epitaxie (MBE), um dünne Germaniumschichten zu züchten und dabei Galliumatome in das Gitter zu integrieren. Gallium wirkt als Akzeptor‑Dotierung und erhöht die Anzahl beweglicher Ladungsträger; bei hohen Konzentrationen bricht es jedoch normalerweise die Kristallstruktur. MBE erlaubt es, dass sich Atome während des Wachstums schonend anordnen, wodurch die kristalline Ordnung selbst bei zahlreichen Gallium‑Substitutionsstellen erhalten bleibt.

Ergänzend zur präzisen Schichtbildung führten fortgeschrittene Röntgenmessungen (Röntgen‑Beugung, hochauflösende Röntgenstreuung) die Optimierung. Diese strukturellen Sonden zeigten, welche Gitterplätze Gallium einnimmt und wie viel Verzerrung das Kristallgitter toleriert, bevor die Supraleitung unterdrückt wird. Durch Feinabstimmung der Wachstumsbedingungen erzeugte das Team eine kristalline „super‑Ge“ Phase, die bei Temperaturen unter etwa 3,5 Kelvin (rund ‑269,65 °C) widerstandslosen Stromfluss unterstützt.

Julian Steele, Co‑Autor von der University of Queensland, erläutert: „Die Epitaxie — das Wachstum dünner Kristalllagen — ermöglicht uns endlich die strukturelle Präzision, die nötig ist, um zu verstehen und zu kontrollieren, wie Supraleitung in diesen Materialien entsteht.“ An der Studie waren zudem Kooperationspartner vom ETH Zürich und der Ohio State University beteiligt; teilweise wurde das Projekt vom U.S. Air Force Office of Scientific Research gefördert.

Technisch betrachtet umfasst die Arbeit mehrere miteinander verzahnte Schritte: präzise Stoffzufuhr während der MBE‑Züchtung, in situ‑Überwachung der Oberflächenqualität, Temperaturanpassungen, Kontrolle der Substratgeometrie und nachträgliche thermische Behandlungen zur Relaxation von Gitterspannungen. Jede dieser Maßnahmen trägt dazu bei, den Grad der Kristallfehler, Versetzungen und lokalen Kompositionsschwankungen zu minimieren — Faktoren, die die Kohärenz von supraleitenden Zuständen und damit die kritische Temperatur (Tc) beeinträchtigen können.

Vom Laborversuch zur Wafer‑Skala‑Fertigung

Einer der auffälligsten Befunde der Studie ist die Herstellbarkeit. Der super‑Ge Materialstack lässt sich im Wafermaßstab züchten, sodass die Fertigung von Millionen Josephson‑Junction‑Pixeln (10 µm Quadrate) auf einem einzelnen Wafer möglich ist. Josephson‑Junctions bilden die grundlegenden Bauelemente vieler supraleitender Quantenkreise und Sensoren. Werden sie direkt aus kristallinen Germaniumlagen hergestellt, entfallen komplexe hybride Schnittstellen, was die Integration in bestehende Halbleiterfoundries vereinfachen könnte.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich supraleitende und halbleitende Strukturen monolithisch auf demselben Substrat realisieren lassen. Das hat mehrere Vorteile: reduzierte Übergangswiderstände, bessere thermische Kopplung, vereinfachte lithografische Prozesse und geringere Fertigungsvariabilität. Für Foundries bedeutet das eine potenzielle Nutzung vorhandener Prozessschritte mit begrenzten Ergänzungen, statt den Aufbau völlig neuer Produktionslinien.

Mögliche Anwendungen umfassen:

- Foundry‑kompatible Quantenbits (Qubits) und supraleitende Interkonnekte, die natürlich auf demselben Wafer wie halbleitende Steuerelektronik sitzen.

- Niedrigleistungs‑kryogene Steuerchips für großskalige Quantenprozessoren, die die Wärmebelastung und die Verkabelungskomplexität bei Millikelvin‑Betriebstemperaturen reduzieren.

- Hochsensitve Sensoren und supraleitende Mikrowellen‑Schaltkreise mit verbesserter Kohärenz durch sauberere atomare Grenzflächen.

Weil Germanium bereits in fortgeschrittenen Halbleiterprozessen und in optischen Komponenten eingesetzt wird, könnte die Umwandlung in einen Supraleiter ohne grundlegende Änderungen an der Fertigung die Kommerzialisierung beschleunigen. Die Möglichkeit, die Supraleitung durch kontrollierte Gallium‑Substitution zu steuern, schafft außerdem eine neue Plattform, um die Physik der Elektronenpaarung in Gruppen‑IV‑Materialien zu untersuchen.

Aus technischer Sicht eröffnet die Kombination von super‑Ge mit bestehenden Silizium‑ oder Silizium‑Germanium‑(SiGe)‑Technologien vielseitige Integrationspfade: heteroepitaktische Stapel, gezielte Stellen‑Dotierung für Tunnelbarrieren, oder die Nutzung des proximaleffekts, um supraleitende Eigenschaften in benachbarte halbleitende Regionen einzukoppeln. Solche Hybridkonzepte könnten für skalierbare Qubit‑Architekturen oder für supraleitende Verbindungsleitungen mit niedrigen Verlusten entscheidend sein.

Materialwissenschaftliche und physikalische Einblicke

Die Studie liefert nicht nur einen Fertigungsnachweis, sondern auch fundamentale Einsichten in die Entstehung von Supraleitung in einem Element, das traditionell nicht dafür genutzt wurde. In Gruppen‑IV‑Halbleitern hängen elektronische Eigenschaften stark von Bandstruktur, Dotierungstyp und Gitterbeständigkeit ab. Die beobachtete supraleitende Phase in Germanium legt nahe, dass lokalisierte Änderungen in der elektronischen Dichte und in der Phononenkopplung durch Gallium‑Substitution ausreichend sind, um Cooper‑Paarbildung zu ermöglichen.

Wesentliche Parameter, die in der Analyse beleuchtet werden, sind die kritische Temperatur Tc, die kritische Stromdichte Jc, die kritische Magnetfeldstärke Hc und die Übertragungscharakteristik von Josephson‑Kontakten. Die Messungen zeigen, dass super‑Ge bei sehr niedrigen Temperaturen stabil supraleitend wird; die genaue Ausprägung von Tc und Jc hängt jedoch von Dotierprofil, Schichtdicke und Defektdichte ab. Weitere Studien mit leitfähigkeits‑, tunneling‑ und spektroskopischen Techniken (z. B. STM, ARPES) werden helfen, die Mikromechanismen weiter aufzuklären.

Ein weiterer Aspekt ist die Rolle der Gitterverzerrung: Mechanische Spannungen und gezielte Verformungen (Strain Engineering) können die elektronische Bandstruktur verändern und damit theoretisch die Kopplung zwischen Elektronen und Kristallgitterschwingungen (Phononen) modifizieren. Das eröffnet Wege, die Tc möglicherweise zu erhöhen oder die Robustheit der supraleitenden Phase gegenüber Prozessschritten zu steigern.

Praktische Herausforderungen und offene Fragen

Trotz der Fortschritte bleiben mehrere Herausforderungen, bevor super‑Ge breit in der Industrie eingesetzt werden kann. Dazu zählen:

- Reproduzierbarkeit über große Wafer‑Flächen und zwischen Chargen — kleinste Variationen in der Dotierkonzentration oder im Zusammenspiel von Wachstumsparametern können die supraleitenden Eigenschaften stark beeinflussen.

- Verträglichkeit mit Backend‑Prozessschritten, etwa mit Metallisierung, Dielektrikaufbau und packaging‑Schritten, die bei Temperaturen und chemischen Bedingungen stattfinden, die die super‑Ge‑Phase stören könnten.

- Langzeitstabilität und Alterung — thermische Zyklen, Feuchtigkeitseinflüsse und elektromigrationsbedingte Effekte müssen untersucht werden.

- Skalierung zu industriellen Durchsatzraten, inklusive Kostenanalyse und Yield‑Optimierung.

Weitere Forschungsfragen betreffen die Möglichkeit, die kritische Temperatur durch alternative Dotanten (z. B. Indium, Blei‑Legierungen) oder durch gezielte Gitterdehnung zu erhöhen, sowie das Verhalten unter starken Magnetfeldern oder bei gekoppelten Quanten‑Schaltungen. Ebenso wichtig ist die Untersuchung von Verlustmechanismen auf atomarer Ebene, die Kohärenzzeiten von Qubits beeinflussen können, wenn super‑Ge in praktische Quantenprozessoren integriert wird.

Expert Insight

Dr. Elisa Moreno, eine fiktive Materialwissenschaftlerin mit Schwerpunkt auf der Integration von Quantenbauteilen, kommentiert: „Dieses Ergebnis ist praktisch ein Game‑Changer. Supraleitung in einem Material zu erreichen, das bereits in Foundries verwendet wird, beseitigt eine große Hürde zwischen experimenteller Quantenhardware und skalierbarer Fertigung. Entscheidend wird die Reproduzierbarkeit über Wafergrößen und die Kompatibilität mit Backend‑Prozessen sein — aber der Weg ist nun klar.“

Ihr Kommentar unterstreicht den pragmatischen Fokus der Entdeckung: Es handelt sich nicht nur um einen physikalischen Meilenstein, sondern um eine materialtechnische Lösung, die die Lücke zwischen Labor‑Supraleitern und industriellen Halbleiter‑Workflows schließen kann.

Für die nächsten Schritte planen Forschungsteams, die Robustheit der super‑Ge‑Phase gegenüber weiteren Prozessschritten zu prüfen, zu untersuchen, ob alternative Dotanten oder gezielte Spannungstechnik die kritischen Temperaturen anheben können, und wie Geräte aus super‑Ge in realen Quanten‑Schaltungen performen. Wenn diese Fragen positiv beantwortet werden, könnte die Verschmelzung von Supraleitung und etablierten Halbleitertechnologien die Gestaltung energieeffizienter Quantenhardware und kryogener Steuersysteme grundlegend verändern.

Zusammenfassend bietet die Studie mehrere Alleinstellungsmerkmale gegenüber bisherigen Ansätzen: die monolithische Integration supraleitender und halbleitender Funktionalität, die Nutzung etablierter Materialplattformen (Germanium) und die Demonstration von Wafer‑Skalierbarkeit. Diese Kombination könnte die Entwicklung von Quantenprozessoren, supraleitenden Detektoren und kryogenen Steuerchips beschleunigen und damit sowohl die Forschungs‑ als auch die Entwicklungszyklen deutlich verkürzen.

Langfristig eröffnet super‑Ge Forschungs‑ und Anwendungsfelder in der Quantentechnologie, der kryogenen Elektronik und in hochempfindlichen Messsystemen. Durch die Möglichkeit, atomare Grenzflächen nahtlos zu kontrollieren und Dotierungsprofile präzise einzustellen, entsteht eine Plattform, die sowohl forschungsrelevant als auch industrienah ist — ein Schlüssel, um supraleitende Quantenmodule schneller in den Praxisbetrieb zu überführen.

Quelle: sciencedaily

Kommentar hinterlassen