7 Minuten

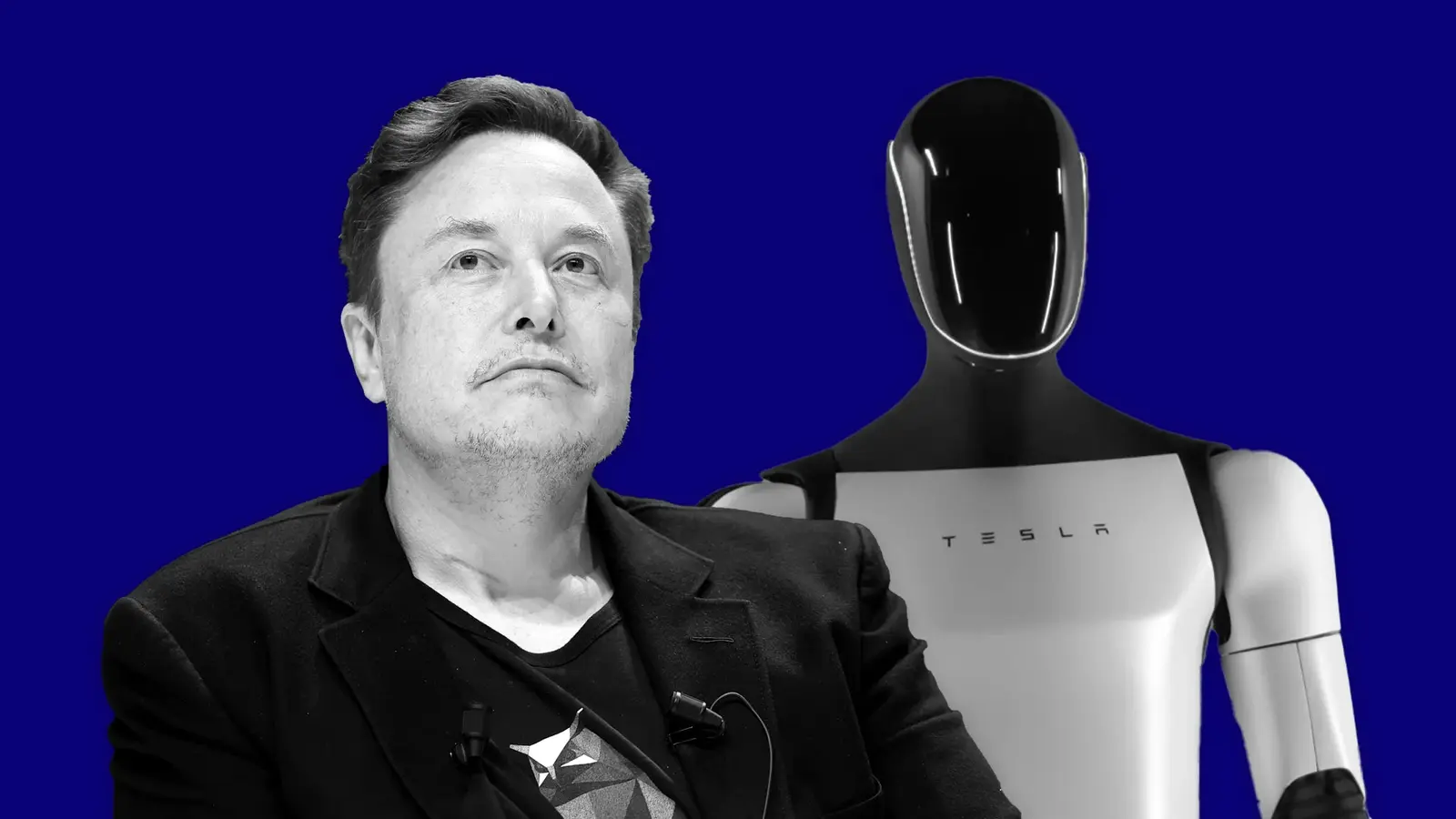

Auf der Jahreskonferenz von Baron Capital zeichnete Tesla-CEO Elon Musk ein ambitioniertes Bild: Optimus, der humanoide Roboter von Tesla, könnte eines Tages hochwertige chirurgische Versorgung für alle zugänglich machen und damit sogar zur Bekämpfung weltweiter Armut beitragen. Diese Perspektive verbindet technologische Visionen mit globalen Gesundheitsfragen und wirft viele praktische, ethische und regulatorische Fragen auf.

Robotische Präzision, die den medizinischen Zugang verändern könnte

Musk skizzierte eine Zukunft, in der „buchstäblich jeder“ Zugang zu den besten Chirurginnen und Chirurgen hat, weil Roboter in großem Maßstab produziert werden können. Er behauptet, Optimus werde Präzisionsniveaus erreichen, die – in seinen Worten – fast über menschliche Fähigkeiten hinausgehen: fähig, hochkomplexe Operationen durchzuführen und potenziell Aufgaben zu übernehmen, die für menschliche Hände zu schwierig sind. Diese Aussage verbindet mehrere Schlüsselkonzepte der modernen Medizintechnik: Präzisionschirurgie, Automatisierung, Sensorfusion und künstliche Intelligenz (KI).

Historisch gesehen hat die chirurgische Robotik bereits substanziellen Einfluss genommen. Systeme wie der da-Vinci-Roboter haben die minimalinvasive Chirurgie in vielen Spezialgebieten etabliert, indem sie feinmotorische Funktionen wie Tremorunterdrückung, Skalierung von Bewegungen und optimierten Zugang zu begrenzten Anatomieräumen ermöglichten. Entscheidend bei der nächsten Entwicklungsetappe sind jedoch nicht nur die Bewegungssteuerung, sondern die Integration von Echtzeitbildgebung (z. B. intraoperative Bildgebung, optische Kohärenztomografie), haptischem Feedback, KI-gestützter Operationsplanung und adaptivem Lernen zur Fehlerreduktion.

Technisch gesehen umfasst der Weg zur „chirurgischen Präzision“ mehrere Komponenten: hochauflösende Sensorik (Kraft-, Lage- und Tastsensoren), fortgeschrittene Aktorik (kleine, präzise Motoren mit mehreren Freiheitsgraden), latenzarme Steuerung (besonders relevant für Telechirurgie), Algorithmen zur Bewegungsoptimierung und robuste Fail-safe-Mechanismen. Wenn diese Elemente zusammenkommen, können Roboter feinste Bewegungen mit Konstanz ausführen und komplexe mikrochirurgische Schritte repetitiv und zuverlässig wiederholen. Ein weiterer Fortschritt sind automatisierte Assistenzfunktionen – etwa die automatische Nahtplatzierung, Gefäßanastomosen oder die präzise Entfernung krankhaften Gewebes anhand eines vordefinierten Zielprofils.

Trotz technischer Fortschritte bleibt die klinische Validierung entscheidend: Neue robotische Verfahren müssen in kontrollierten Studien ihre Sicherheit, Wirksamkeit und langfristigen Outcomes gegenüber etablierter Chirurgie nachweisen. Dabei spielen Metriken wie Komplikationsraten, Operationsdauer, Rekonvaleszenzzeit, Funktionserhalt und Lebensqualität eine zentrale Rolle. Zudem erfordert der Einsatz im realen Gesundheitssystem Interoperabilität mit vorhandenen Medizingeräten, standardisierte Schnittstellen für Bildgebung und elektronische Patientenakten sowie klar definierte Protokolle für Notfallsituationen.

Die Frage, wie „menschlich“ oder „übermenschlich“ eine Maschine operieren kann, ist weniger technisch als regulatorisch und ethisch: Welche Risiken sind akzeptabel, wer trägt Verantwortung bei Fehlfunktionen, und wie werden Patienten in Entscheidungsprozesse einbezogen? Diese Diskussionen sind entscheidend, bevor ein System wie Optimus in die breite klinische Praxis eintreten kann.

Skalierung der Arbeitskraft, produktiv rund um die Uhr

Musk hat zudem erklärt, Optimus könne fünfmal mehr arbeiten als menschliche Arbeitskraft, weil Roboter keine Ruhe benötigen und rund um die Uhr, das ganze Jahr über, einsatzbereit sein könnten. Er stellt sich eine „Armee“ von Robotern vor, die die produktive Kapazität dramatisch erweitert — möglicherweise so stark, dass die globale Wirtschaft sich um den Faktor 10 bis 100 vergrößern könnte. Solche Aussagen greifen wirtschaftliche Multiplikatoreffekte, Produktivitätsgewinne und Skaleneffekte auf, die durch Automatisierung entstehen können.

Für das Gesundheitswesen bedeutet eine rund-um-die-Uhr-fähige chirurgische Plattform mehrere potenzielle Vorteile: verkürzte Wartezeiten für dringliche Eingriffe, kontinuierlicher Zugang in Regionen mit Personalmangel, und die Möglichkeit, zeitkritische Eingriffe unabhängig von lokalen Verfügbarkeiten durchzuführen. In vielen Ländern sind Notfallkapazitäten nachts oder an Wochenenden eingeschränkt; robotische Systeme könnten hier Versorgungslücken schließen. Gleichzeitig sind realistische Annahmen zu Wartung, Sterilisationszyklen, Unterbrechungen durch technische Fehler und Verfügbarkeit von Verbrauchsmaterialien notwendig. Ein Roboter, der permanent arbeitet, benötigt routinemäßige Inspektionen, Ersatzteile, Software-Updates und präzise Infrastruktur (Stromversorgung, Netzwerk, Reinraumbedingungen für spezialisierte Eingriffe).

Aus technischer Sicht müssen robuste Konzepte für Redundanz, Self-Diagnose und Fernwartung integriert werden. Mean Time Between Failures (MTBF), schnelle Hot-Swap-Fähigkeiten für Module und modulare Hardwarearchitekturen sind zentrale Designprinzipien, um Ausfallzeiten zu minimieren. Ebenso wichtig ist das Thema Sterilität: Module, die mit dem Patienten in Berührung kommen, müssen leicht zu sterilisieren oder kostengünstig austauschbar sein. Sterilisationsprotokolle, validierte Reinigungsprozesse und Konformität mit Normen der Medizintechnik sind Bedingung für den klinischen Einsatz.

Wirtschaftlich betrachtet sind die Anschaffungskosten nur ein Teil der Bilanz; der Betrieb, Wartung, Schulung und die Integration in bestehende Versorgungsstrukturen müssen ebenfalls kalkuliert werden. Ein zentraler Vorteil der Serienfertigung wäre allerdings die Reduktion von Stückkosten—aber das setzt voraus, dass Lieferketten skaliert, Zulieferer qualifiziert und globale Qualitätsstandards eingehalten werden.

- Massenproduktion chirurgischer Roboter könnte den Zugang zu komplexen Eingriffen erweitern.

- 24/7-Betrieb eliminiert menschliche Schichtgrenzen und reduziert Leerlaufzeiten.

- Hochpräzise Robotik könnte neue, bisher zu delikate Eingriffe ermöglichen.

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der eine entfernte Klinik eine robotische OP-Einheit per Fernsteuerung anfordert oder in der ein vorgefertigtes Modul vor Ort eingebaut wird. Solche Szenarien werfen tiefgreifende Fragen zu Regulierung, Patientensicherheit, Ausbildung und Haftung auf, bieten aber auch enormes Potenzial für unterversorgte Regionen: kürzere Reisezeiten für Patientinnen und Patienten, lokales Management komplexer Erkrankungen und eine Reduktion von Operationen, die aktuell ausschließlich in spezialisierten Zentren möglich sind.

Warum das jetzt relevant ist

Die Vorstellung, Roboter könnten Armut „auslöschen“, klingt utopisch; Musk rahmt das aber als ein Systemproblem: begrenzte finanzielle Mittel und knappe, hochspezialisierte Expertise. Wenn seltene Fähigkeiten in skalierbare robotische Systeme übersetzt werden können, verändern sich Zugangsschranken und Kostenstrukturen. Theoretisch könnten standardisierte, reproduzierbare Eingriffe kostengünstiger angeboten und somit mehr Menschen erreicht werden.

Gleichzeitig ist Vorsicht geboten: Technologischer Fortschritt garantiert nicht automatisch gerechte Verteilung. Ohne gezielte politische Maßnahmen, Investitionen in Infrastruktur und Ausbildung sowie internationale Kooperationen, können neue Technologien bestehende Ungleichheiten verstärken. Entscheidend sind Förderprogramme, Finanzierungslösungen für Low- und Middle-Income Countries, train-the-trainer-Konzepte und lokale Fertigungs-/Wartungszentren, um Abhängigkeiten zu reduzieren.

Regulatorisch stehen massive Hürden im Weg: Klinische Prüfungen, Zulassungsverfahren (z. B. FDA-Zulassung, CE-Kennzeichnung), Normenkonformität und Konformitätsbewertungen sind aufwendig und zeitintensiv. Robotische Systeme, die autonom Entscheidungen während einer Operation treffen, würden in vielen Rechtsräumen besondere Anforderungen an Transparenz, Nachvollziehbarkeit von Algorithmen und Validierbarkeit haben. Parallel dazu müssen Datenschutz (z. B. DSGVO in Europa, HIPAA in den USA) und Cybersicherheit gewährleistet sein: Ein vernetztes Operationssystem darf nicht angreifbar sein, da Manipulationen direkt Leben gefährden könnten.

Ausbildung und Qualifikation sind weitere Schlüsselthemen. Chirurginnen und Chirurgen müssten neue Kompetenzen erwerben: Bedienung und Überwachung komplexer Systeme, Interpretation von KI-gestützten Vorschlägen, Eingreifen bei Systemfehlern und Zusammenarbeit mit Technik- und Wartungsteams. Gleichzeitig könnten neue Berufsbilder entstehen, z. B. klinische Robotik-Techniker, Spezialisten für Robotik-Sterilisation und Telechirurgie-Koordinatoren.

Auf Forschungsebene sind mehrere Fragestellungen offen: Welche chirurgischen Eingriffe eignen sich am besten für Automatisierung? Wie lassen sich Risiken von Algorithmen messen und minimieren? Welche klinischen Endpunkte sind geeignet, um manuelle Chirurgie mit robotischer Assistenz fair zu vergleichen? Langfristige Registerdaten, multizentrische Studien und postoperative Outcome-Analysen werden notwendig sein, um Vertrauen bei Patientinnen, Ärzten und Regulatoren aufzubauen.

Wichtig ist auch der wirtschaftspolitische Blick: Eine verstärkte Robotik-Einführung könnte kurzfristig Investitionen und Industriecooperationen anstoßen, langfristig aber bestehende Arbeitsmodelle verändern. Politik und Gesellschaft müssen Rahmenbedingungen schaffen, die technologische Innovationen ermöglichen und gleichzeitig sozialen Schutz, Weiterbildung und gerechte Verteilung sicherstellen.

Insgesamt bleibt offen, ob Optimus die von Musk beschriebene chirurgische Präzision erreichen wird. Die zugrundeliegende Argumentation bleibt dennoch bedeutsam: Robotik kann ein Instrument zur Skalierung medizinischer Expertise sein — wenn technische, regulatorische und gesellschaftliche Voraussetzungen erfüllt werden. Entscheidend wird nicht nur die Technologie selbst sein, sondern wie sie implementiert, reguliert und in Gesundheitssysteme integriert wird, damit Patientensicherheit, Qualität und Gerechtigkeit gewährleistet sind.

Quelle: smarti

Kommentar hinterlassen