9 Minuten

Porsches neues Flaggschiff-SUV tritt gegen einen Hypercar-Klassiker an

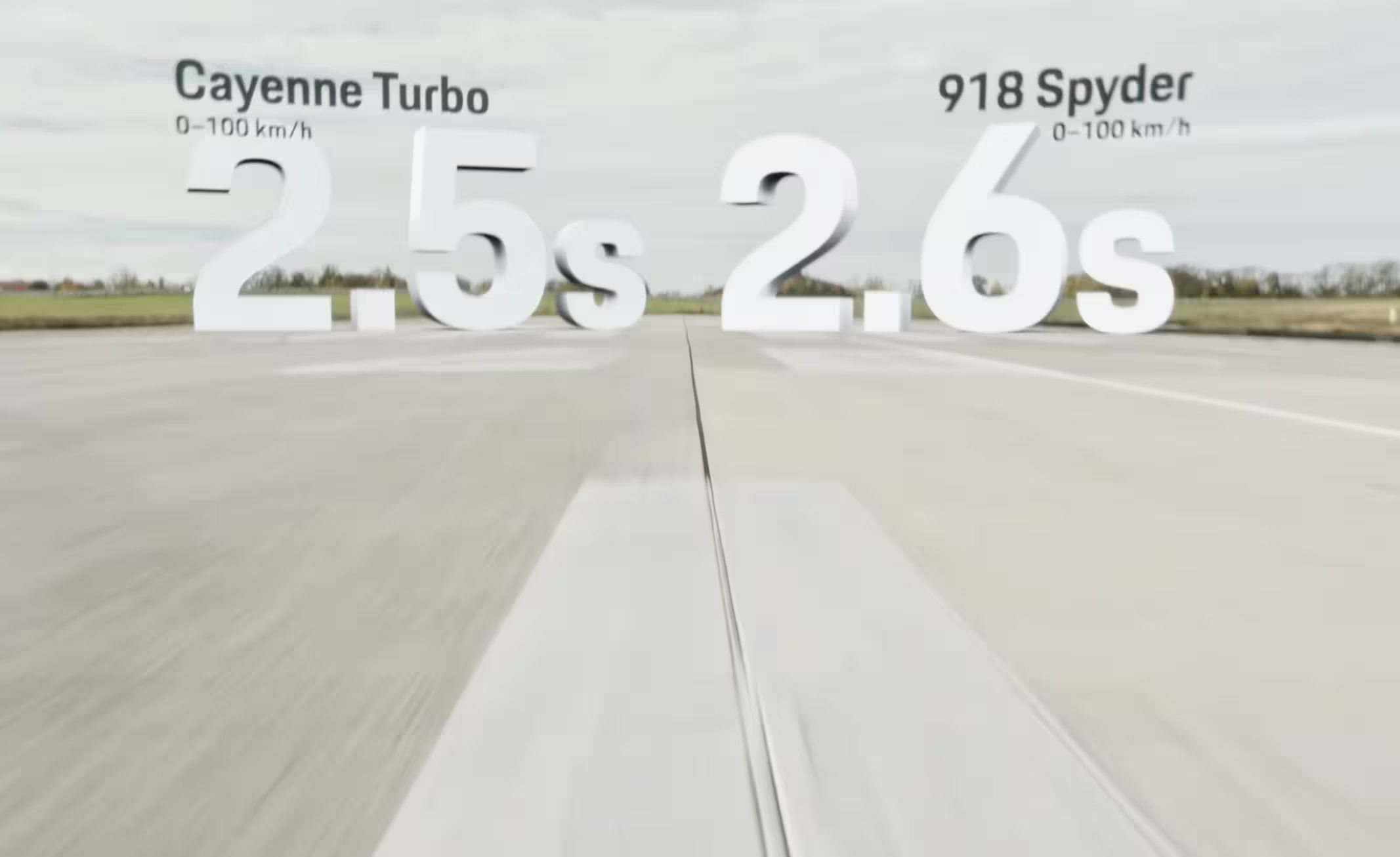

Porsche hat sein bislang stärkstes Serienmodell vorgestellt: den Cayenne Turbo Electric. Obwohl es sich um den schwersten je gebauten Porsche handelt, wurde der elektrische Cayenne kürzlich in einem medienwirksamen Vergleich mit dem 2013er 918 Spyder angetreten. Diese Begegnung soll verdeutlichen, wie Elektromotoren die Erwartungen an Fahrzeugperformance grundlegend verändern.

Das Duell ist auf dem Papier beeindruckend: ein mittelmotoriger Plug-in-Hybrid-Ikone vom Frankfurter Autosalon trifft auf ein modernes, dualmotoriges Elektro-SUV. Porsche wählte eine spektakuläre Inszenierung, um zu zeigen, dass großes Gewicht nicht automatisch langsameres Vorankommen bedeutet — eine Botschaft, die für die Debatte um Elektro-SUVs, Beschleunigungswerte und Markenimage wichtig ist.

Spezifikationen, die die Story anführen

- Cayenne Turbo Electric: 1.139 hp (etwa 1.158 PS), zwei Elektromotoren (vorn und hinten), 0–60 mph in 2,4 Sekunden, Viertelmeile in 9,9 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 162 mph (261 km/h), Leergewicht ungefähr 5.831 lb (2.645 kg). Neben den offensichtlichen Spitzenwerten haben die Elektromotoren ein sofort verfügbares Drehmoment, das in schnellen Starts und Zwischensprints resultiert — typisch für moderne Elektroantriebe.

- 918 Spyder (2013): Mittelmotoriger 4,6-Liter Saugmotor (NA V8) plus zwei Elektromotoren, kombinierte Leistung 875 hp (886 PS) und ein Drehmoment von 944 lb-ft (1.280 Nm), 0–60 mph in 2,2 Sekunden, Leergewicht rund 3.602 lb (1.634 kg) mit Weissach-Paket und einer 6,8-kWh-Batterie. Der 918 gilt als Meilenstein hybrider Leichtbau- und Leistungsintegration, bei dem Gewichtseinsparungen und aerodynamische Effizienz im Vordergrund standen.

Diese Zahlen unterstreichen die neue Realität: Die Spitzenleistung eines Elektro-SUV kann die eines gefeierten Hybrid-Hypercars übertreffen. Allerdings geht diese Leistungssteigerung mit einem erheblichen Gewichtsnachteil einher — ein zentraler Kompromiss bei der Integration großer Batteriepakete in SUVs. Für Käufer, Enthusiasten und Ingenieure bedeutet das, dass der Fokus sich verschiebt: von reiner Leichtbau-Philosophie zu einer Abwägung zwischen Leistungsfähigkeit, Reichweite und Alltagstauglichkeit.

Strecken-Stunt, reale Fragen

Um die Unterschiede visuell aufzubereiten, inszenierte Porsche ein direktes Aufeinandertreffen: Der ehemalige Formel‑1‑Pilot und Porsche-Botschafter Mark Webber saß im 918 Spyder, während die Formel‑E-Entwicklungsfahrerin Gabriela Jílková (im Originaltext ohne diakritische Zeichen geschrieben) den Cayenne Electric fuhr. Die Fahrzeuge sind grundverschieden — das eine ist ein fokussiertes, mittelmotoriges Hybrid-Sportwagen-Konzept, das andere ein großes, viersitziges Elektro-SUV — daher ist der Vergleich zur Hälfte Spektakel, zur anderen Hälfte Demonstration moderner E‑Mobility-Fähigkeiten.

Webber kommentierte die Gegenüberstellung lakonisch: „Das ist wie Äpfel mit Birnen vergleichen.“ Diese Aussage trifft einen zentralen Punkt: Fahrdynamik, Schwerpunktlage, Gewicht und Fahrwerksabstimmung formen ein Fahrzeugprofil, das sich bei einem Mittelmotor-Hypercar deutlich von dem eines hohen, schweren SUVs unterscheidet. Gabriela Jílková wiederum lächelte wissend, denn der elektrische Cayenne kann Streckenführungen nutzen, die für den 918 schlicht nicht vorgesehen sind — etwa kurze Off‑Road‑Passagen oder kurvige Feldwege, über die das SUV mit seiner Traktion und dem elektronisch geregelten Allradantrieb Tempo aufrechterhalten kann.

Solche gestellten Vergleiche werfen mehrere technische und marktstrategische Fragen auf: Welche Rolle spielen Spitzenleistung und Beschleunigungswerte im Vergleich zur Rundenzeit oder zum Fahrerlebnis? Wie relevant sind Viertelmeilenzeiten für reale Käufer von Premium-SUVs? Und wie misst man Performance, wenn die Einsatzszenarien der Fahrzeuge unterschiedlich sind (Track vs. gemischt genutzte Straßen und leichtes Gelände)?

Warum der Stunt relevant ist

Die Inszenierung dient nicht primär dazu, einen eindeutigen Sieger zweier Fahrzeugtypen zu küren. Vielmehr transportiert sie eine klare Botschaft an Enthusiasten, Medien und potenzielle Käufer: Elektroantriebe liefern Schub auf Hypercar‑Niveau, und Hersteller können diese Leistung in alltagsgerechte, familienfreundliche SUV‑Formate packen. Für Porsche ist der Cayenne Turbo Electric sowohl eine technische Demonstration als auch eine strategische Positionierung — ein Versuch, das Performance‑Image der Marke zu erhalten und gleichzeitig auf die Elektrifizierungswelle zu reagieren.

Die Aktion betont mehrere Aspekte, die für die Diskussion über Elektrofahrzeuge zentral sind:

- Power vs. Gewicht: Elektromotoren erzeugen sofortiges, hohes Drehmoment, doch große Batteriepakete erhöhen das Fahrzeuggewicht deutlich. Das beeinflusst Fahrdynamik, Bremsweg, Reifenbelastung und Zuladungskapazität. Technische Maßnahmen wie adaptive Fahrwerksregelungen, Rekuperationsstrategien und spezifische Reifenmischungen sollen diese Nachteile abmildern.

- Echte Taktik im Realbetrieb: Der Cayenne kann Streckenvarianten nutzen, die der 918 nicht ansteuern würde — kurze Schotterabschnitte, breite Auslaufzonen oder sogar Pistenstücke, auf denen das SUV seine Massenträgheit und Traktion nutzen kann. Das macht deutlich: In einem realen Umfeld ist Kontext entscheidend, und reine Leistungskennzahlen tellen nicht alle relevanten Einsatzszenarien ab.

- Markenstrategie und Glaubwürdigkeit: Porsche versucht, das Erbe und die Mechanik traditioneller Hochleistungsfahrzeuge mit moderner EV‑Technik zu verbinden. Für Petrolheads ist das ein heikler Balanceakt: Leistung, Sound und Gefühl eines Leichtbau‑Hybrids versus die rohe, stressfrei verfügbare Beschleunigung eines Elektroantriebs.

Aus technischer Sicht lohnt es sich, einige zusätzliche Details zu betrachten: Batteriechemie und Kühlsysteme beeinflussen die dauerhafte Leistungsabgabe; das thermische Management ist bei wiederholten Beschleunigungsphasen genauso wichtig wie die elektronische Leistungsbegrenzung, um Überhitzung zu vermeiden. Bei SUVs ist zudem die Achslastverteilung relevant — ein hoher Batterieanteil zwischen den Achsen kann zwar den Schwerpunkt senken, führt aber dennoch zu einem höheren Gesamtgewicht, das in Kurven und beim Bremsen spürbar bleibt.

Ökonomisch betrachtet bringt der Cayenne Turbo Electric Porsche wichtige Vorteile: Er erweitert das Portfolio in einem schnell wachsenden Segment (Luxus‑Elektro‑SUV), bedient neue Kundenbedürfnisse (hohe Performance, aber Alltagstauglichkeit) und setzt ein Zeichen gegenüber Wettbewerbern wie Audi, Mercedes‑AMG und Tesla, die ebenfalls in den Premium‑EV‑SUV‑Markt drängen. Gleichzeitig bleibt der 918 Spyder als Sammlerobjekt und technologisches Statement relevant — seine Leichtbau-Architektur, Fahrwerksabstimmung und das emotional aufgeladene Fahrerlebnis sind schwer zu ersetzen.

Abwägungen: Technik, Emotion und Nutzerbedarf

Die Debatte rund um Performance in der EV‑Ära ist mehrdimensional. Leistungsdaten (PS/kW, Drehmoment, 0–100 km/h‑Werte) sind leicht zu vergleichen, liefern aber nur eine Perspektive. Andere Faktoren wie Längsdynamik, Querdynamik, Gewichtsmoment, Antriebsart (Allrad vs. Heck), Getriebeart (Ein-Gang‑Getriebe bei den meisten EVs vs. Mehrgang beim Verbrenner/Hybrid) und das subjektive Fahrerlebnis prägen die Einschätzung eines Fahrzeugs.

Der 918 Spyder bietet ein besonders reines, fahrerzentriertes Erlebnis: tiefer Schwerpunkt, leichte Karosserie, präzises Lenkverhalten und ein Saugmotor‑Sound, der Emotionen auslöst. Der Cayenne Turbo Electric dagegen ist ein technisches Statement: hohe Spitzenleistung, beeindruckende Zwischensprints, moderne Assistenz‑ und Antriebstechnik sowie Alltagstauglichkeit für vier Passagiere und Gepäck. Diese unterschiedlichen Prioritäten spiegeln sich in Designentscheidungen wider, die von Chassis‑Abstimmung bis hin zu Aerodynamik und Reifenwahl reichen.

Betrachtet man auch Verbrauch und Reichweite, verschiebt sich das Bild weiter: Ein SUV mit großer Batterie hat je nach Fahrweise und Zugriffsprofil auf die motorische Leistung eine variable Reichweite. Werden sportliche Fahrprogramme verwendet, fallen Reichweite und thermische Reserven schneller als in moderatem Fahrbetrieb. Beim 918 Spyder ist die Kombination aus Verbrenner und Elektromotoren auf Performance optimiert, während der elektrische Cayenne auch im Alltag eine Balance zwischen Reichweite, Effizienz und Leistung finden muss.

Für Ingenieure und Tuner ergeben sich daraus spannende Aufgaben: Wie kann man Batteriemanagement, Kühlung, Energiemanagement (Rekuperation) und Fahrwerksregelung so abstimmen, dass die hohe Leistung nachhaltig und reproduzierbar bleibt? Welche Kompromisse sind vertretbar, um ein Fahrzeug zu entwickeln, das sowohl auf der Viertelmeile überzeugt als auch im täglichen Verkehr komfortabel ist?

Schlussgedanken

Der Cayenne Turbo Electric macht den 918 Spyder nicht obsolet — er verschiebt vielmehr die Diskussion über Leistung, Gewicht und Einsatzszenarien. Der 918 bleibt ein technologisches Meilenstein und ein kompromissloses Fahrgerät, während der Cayenne zeigt, wie Elektrifizierung SUVs erstaunliche Beschleunigungswerte und Viertelmeile‑Zeiten verleihen kann, die früher eher Supercars vorbehalten waren. Beide Konzepte haben ihre Berechtigung: Leichtbau‑Puristen schätzen die Reinheit eines Mittelmotor‑Hybrids, während Käufer, die rohe Beschleunigung, Alltagstauglichkeit und Innovationskraft suchen, verstärkt zu leistungsstarken Elektro‑SUVs tendieren.

Porsche hat mit dem Cayenne Turbo Electric beide Lager zum Diskutieren gebracht — und viele medienwirksame Zahlen geliefert, über die sich Debatten entfachen lassen. Die Aktion verdeutlicht zudem, dass „Performance“ heute mehrere Bedeutungen hat: Rundenzeiten, Sprintwerte, Alltagseinsatz, Fahrgefühl und die Art und Weise, wie Technik mit dem Fahrer interagiert.

Und ja — Porsche witzelte: „Keine Ziegen wurden im Video verletzt“ — doch der Clip hat auf jeden Fall eine größere Debatte darüber angestoßen, was Performance im Zeitalter der Elektromobilität bedeutet. Für die Zukunft bleibt spannend, wie Hersteller Gewicht reduzieren, Batterietechnik weiterentwickeln und die Spreizung zwischen emotionalem Fahrerlebnis und praktischer Alltagstauglichkeit schließen werden. Schließlich ist die Frage nicht nur, wer schneller ist, sondern welches Fahrzeug in welchem Kontext den größeren Nutzen und die bessere Balance bietet.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Evolution hin zu leistungsstarken Elektroantrieben wird das Kräfteverhältnis in der Automobilwelt weiter verändern. Hersteller wie Porsche zeigen, dass sie fähig sind, diese Entwicklung mitzugestalten, indem sie Technologien bündeln, die früher unvereinbar schienen — hohe Leistung, Premium‑Komfort und E‑Mobilität in einem Paket. Die Diskussion um den richtigen Weg bleibt offen, spannend und vor allem technisch herausfordernd.

Quelle: autoevolution

Kommentar hinterlassen