11 Minuten

Der Kosmos, in dem wir leben, begann vor etwa 14 Milliarden Jahren und hat sich seitdem beständig weiterentwickelt. Heute nutzen Astronominnen und Astronomen Beobachtungen entfernter Galaxien und Sterne, um Modelle zu erstellen, die projizieren, wie das Universum in ferner Zukunft aussehen könnte. Absolute Gewissheit ist dabei nicht möglich, doch deuten aktuelle Belege eher auf ein langsames, leises Verblassen als auf ein plötzliches Ende hin.

Die kosmische Vergangenheit lesen, um das Kommende vorherzusagen

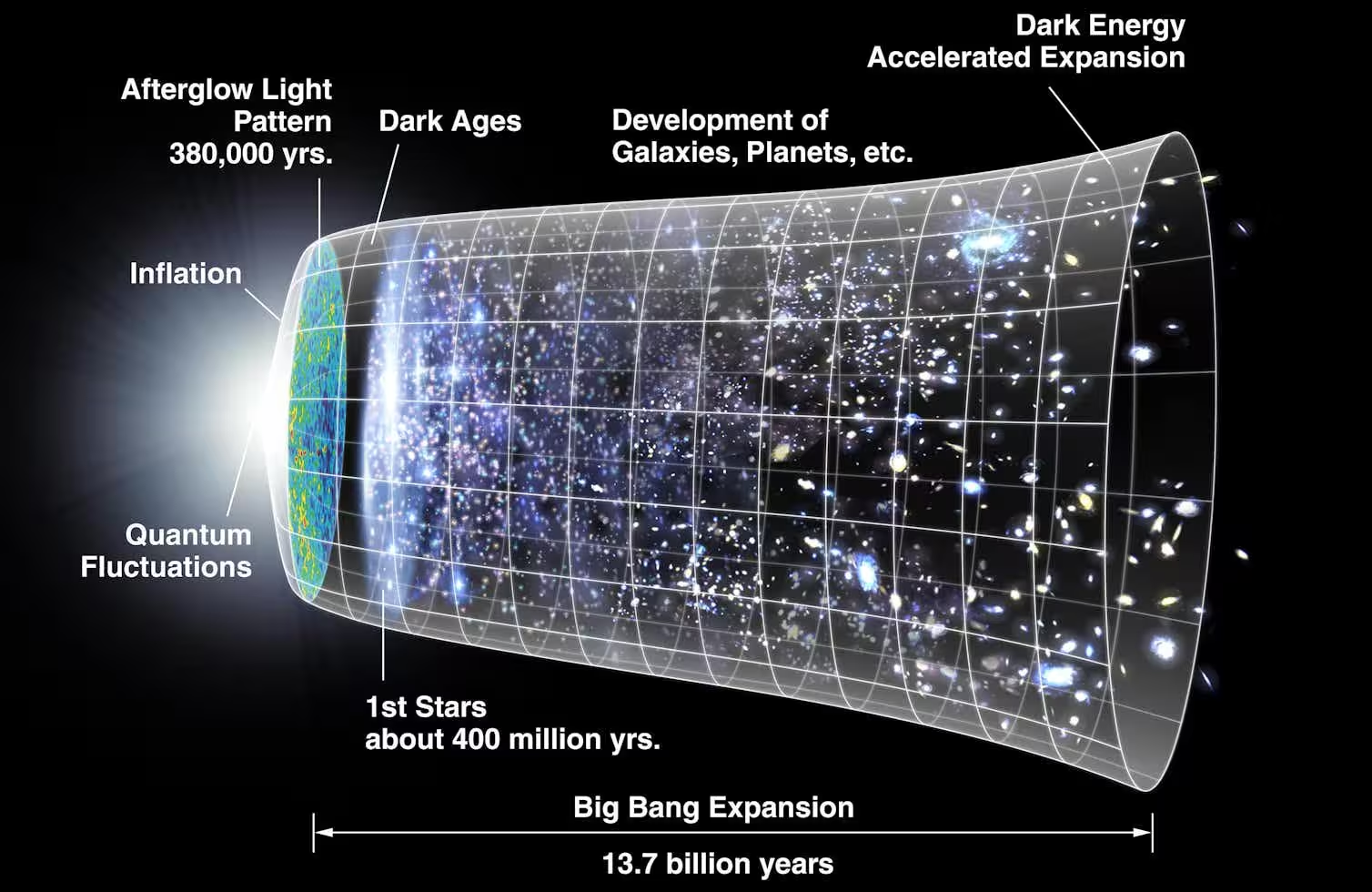

Unser Bild der kosmischen Geschichte beruht auf einem robusten Befund: Raum und Zeit sowie die gesamte darin enthaltene Materie und Energie dehnten sich aus einem heißen, dichten Zustand aus — dem Ereignis, das wir den Urknall (Big Bang) nennen. Aus dieser anfänglichen Expansion kühlte ein diffuses Teilchengas ab und formte die ersten Atome. Die Gravitation sammelte diese Atome zu den ersten Sternen und Galaxien, und das Universum durchlief zahlreiche dramatische Übergänge auf dem Weg zur Gegenwart. Diese Kette von Prozessen bildet die Grundlage für die Rekonstruktion von Kosmologie, Strukturentstehung und Sternentwicklung.

Astrophysikerinnen und Astrophysiker leiten die Zukunft des Universums ab, indem sie die heute sichtbaren Muster extrapolieren. Solche Hochrechnungen können sehr aussagekräftig sein, haben jedoch Grenzen. Wie wenn man mit zwei Kinderfotos das Aussehen einer Person mit sechs Jahren schätzt, sind kurzfristige Vorhersagen meist verlässlich. Auf sehr lange Sicht können jedoch unerwartete Phänomene — neue physikalische Prozesse, bisher unbekannte Teilchen oder Änderungen in fundamentalen Konstanten — das erwartete Ergebnis verändern. Deshalb bleiben Unsicherheiten, insbesondere bei Extremszenarien wie veränderlicher dunkler Energie oder hypothetischem Protonenzerfall.

Trotz dieser Vorbehalte konvergieren mehrere unabhängige Beobachtungs- und Theorielinien zu einem wahrscheinlichen Szenario: Das Universum wird sich weiter ausdehnen, die Sternentstehung wird zurückgehen und schließlich weitgehend ausbleiben, Galaxien werden miteinander verschmelzen und sich zu großen, roten, ellipsoiden Systemen konsolidieren, und der Nachthimmel wird sich über Billionen von Jahren hinweg dunkler und röter färben. Diese Prognose stützt sich auf Erkenntnisse aus Galaxienforschung, Sternphysik, Beobachtungen der kosmischen Hintergrundstrahlung und Messungen der großskaligen Struktur des Kosmos.

Wie Sterne sich entwickeln: von blauer Brillanz zu roten Glutresten

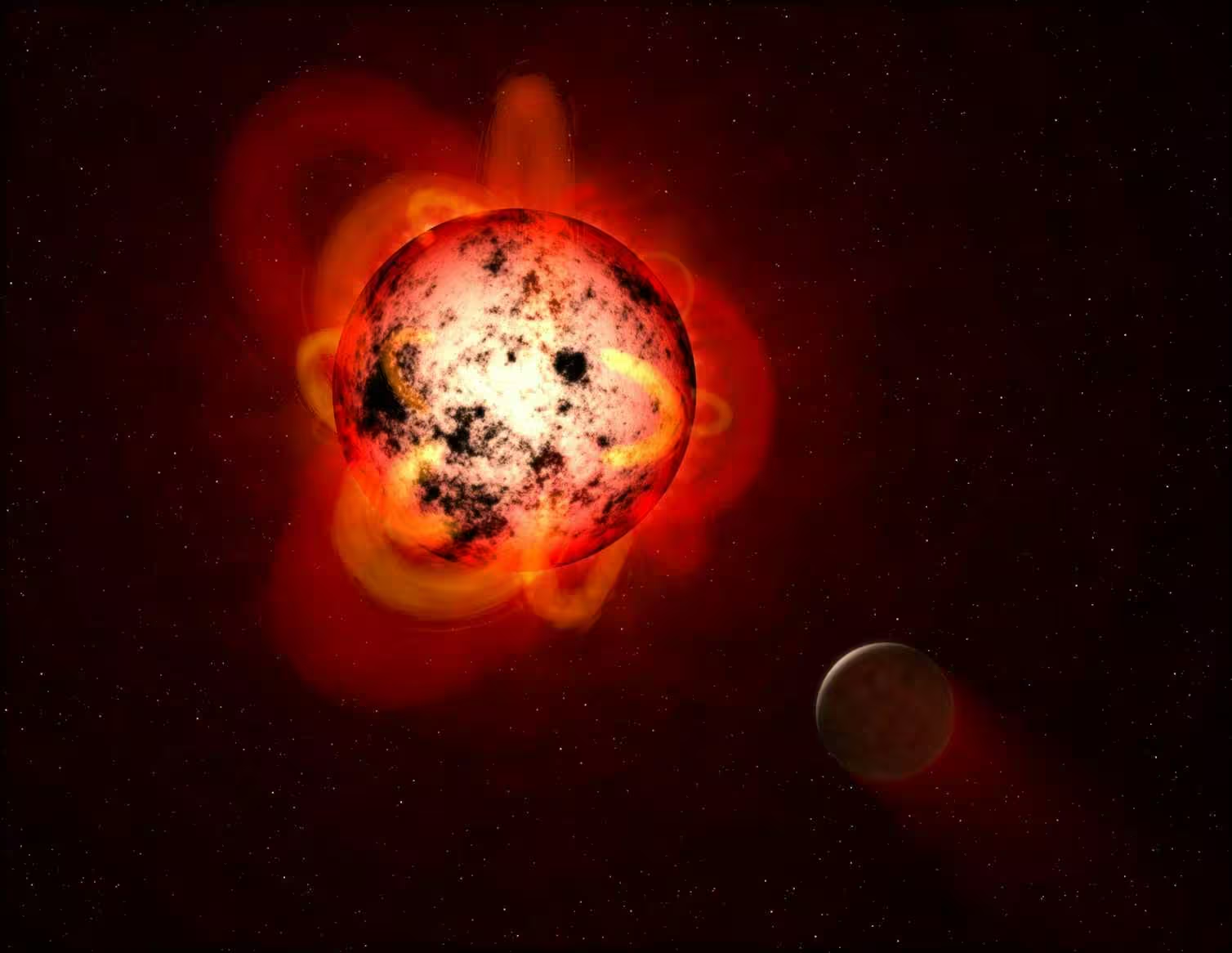

Sterne sind Motoren der Kernfusion, und die Lebensdauer eines Sterns hängt in erster Linie von seiner Masse ab. Massive, heiße, blaue Sterne verbrennen ihren Brennstoff sehr schnell und sterben innerhalb von Millionen von Jahren. Sterne wie unsere Sonne leben etwa zehn Milliarden Jahre; unsere Sonne hat ungefähr die Hälfte dieser Lebenszeit bereits hinter sich. Die kleinsten Roten Zwerge dagegen sind extrem langlebig — sie können über Billionen bis möglicherweise Billiarden von Jahren leuchten und damit viele kosmologische Epochen überdauern. Diese Roten Zwerge (M-Zwerge) sind wegen ihrer niedrigen Masse und effizienten Konvektionsprozesse besonders stabil.

Galaxien unterscheiden sich stark in ihrer Sternbildungsaktivität. Einige bilden weiterhin neue Sterne aus kaltem Gas; andere sind im Wesentlichen ruhig geworden, nachdem sie das für die Sternentstehung benötigte Gas verbraucht oder verloren haben. Wenn die Sternentstehung in einer Galaxie nachlässt, verschwinden zuerst die kurzlebigen blauen Sterne, während länger lebende rote und gelbe Sterne zurückbleiben. Über Milliarden und dann Billionen von Jahren verschiebt sich das Gesamtspektrum des Sternlichts zu längeren Wellenlängen und schwächt sich ab, wenn selbst Rote Zwerge ihren Brennstoff aufbrauchen und zu schwachen Resten abkühlen. Zudem tragen Prozesse wie Supernovae, galaktische Winde und Rückkopplungen aus aktiven galaktischen Kernen (AGN) zum Verlust von Sternentstehungsgas bei.

Praktisch gesehen ist die Ära des hellen, vielfältigen Sternlichts lang, aber endlich. Für menschliche Zeitskalen erscheint sie nahezu ewig, doch kosmologisch weicht sie einer Epoche, die von schwachen, langlebigen Sternen dominiert wird, gefolgt vom langsamen Erlöschen der letzten stellaren Glut. Diese langfristige Entwicklung beeinflusst auch die chemische Evolution von Galaxien, die Häufigkeit von habitablen Planeten und die Bedingungen für mögliche Lebensformen in verschiedenen Epochen des Kosmos.

Galaxien: Kollisionen, Kannibalismus und der Aufstieg der Elliptischen

Galaxien wachsen hauptsächlich durch Verschmelzungen. Man kann sich das vorstellen wie eine Sandburg, die mit jedem weiteren Eimer Sand größer wird. Im Laufe der kosmischen Zeit kollidieren kleine Galaxien und werden in größere Systeme integriert. In dichten Umgebungen wie Galaxienhaufen wirbeln wiederholte Kollisionen geordnete Scheibenstrukturen durcheinander und erzeugen massereiche elliptische Galaxien: große, sphärische Systeme mit älteren, röteren Sternpopulationen und wenig neuer Sternentstehung. Solche elliptischen Galaxien zeigen häufig komplexe Fusionsspuren in ihren Halos und vermehrte Zentralmasseansammlungen, die auch die Entwicklung supermassiver schwarzer Löcher beeinflussen.

Unsere eigene Milchstraße befindet sich auf Kollisionskurs mit der Andromedagalaxie, eine Verschmelzung, die in einigen Milliarden Jahren erwartet wird. Obwohl diese Begegnung für hypothetische Beobachter in der fernen Zukunft visuell spektakulär sein wird — Sterne, die sich in komplexen Gezeitenströmen aneinander vorbeibewegen — kollidieren einzelne Sterne nur sehr selten wegen der enormen Abstände zwischen ihnen. Das langfristige Ergebnis wird wahrscheinlich eine größere, sphäroidere Galaxie mit einer gedämpften Sternentstehungsrate sein. Solche Merger beeinflussen auch die Verteilung von Dunkler Materie und können das Wachstum supermassiver schwarzer Löcher antreiben, was wiederum Feedbackmechanismen aktiviert.

Wenn immer mehr Galaxienscheiben gestört werden, verschiebt sich die Morphologie des Universums hin zu einer Dominanz elliptischer Galaxien, eingebettet in ein Netz aus Dunkelmaterie-Halos. Diese Strukturen werden sich weiter langsam vereinigen, wobei die sichtbare Masse schließlich in lokalen Inseln konzentriert wird, während der Raum zwischen ihnen weiter expandiert. In einer solchen Zukunftsvision sind weiträumige galaktische Filamente weniger dynamisch und die Zahl aktiver Sternentstehungsregionen nimmt stark ab.

Kosmische Expansion und Dunkle Energie: Galaxien auseinander treiben

Einer der folgenschwersten Entdeckungen der modernen Kosmologie ist, dass sich die kosmische Expansion beschleunigt. Beobachtungen entfernter Typ-Ia-Supernovae in den späten 1990er Jahren lieferten den ersten klaren Hinweis darauf, dass sich Galaxien mit zunehmender Geschwindigkeit voneinander entfernen. Der Treiber dieser Beschleunigung wird als dunkle Energie bezeichnet, eine bislang wenig verstandene Form von Energie, die auf kosmischen Skalen wie eine abstoßende Kraft wirkt. Dunkle Energie ist eine Schlüsselkomponente des Standardkosmologiemodells (Lambda-CDM), beeinflusst Messgrößen wie die Expansionsrate (Hubble-Parameter) und spielt eine zentrale Rolle bei Vorhersagen zur Zukunft des Universums.

Wenn die Dichte der dunklen Energie konstant bleibt (das einfachste Modell, bekannt als kosmologische Konstante Lambda), wird die Expansion weiter beschleunigen. Mit der Zeit wird diese beschleunigte Expansion Galaxien jenseits unseres beobachtbaren Horizonts drängen. Ab einer gewissen Entfernung wird Licht, das von anderen Galaxien ausgesandt wird, nie mehr Beobachterinnen und Beobachter in unserer Raumregion erreichen; sie werden nach und nach aus dem Sichtfeld verschwinden. In diesem Szenario wird jede gravitativ gebundene Gruppe oder jeder Galaxienhaufen zu einer isolierten Insel in einer sich immer weiter ausdehnenden Leere.

Es existieren alternative Hypothesen: Die dunkle Energie könnte zeitlich variabel sein, oder neue Physik könnte sehr unterschiedliche Schicksale hervorrufen, etwa eine zukünftige Kontraktion (Big Crunch) oder einen gewaltsamen 'Big Rip', der gebundene Systeme auseinanderreißt. Aktuelle Daten bevorzugen jedoch ein sanftes, beschleunigtes Auseinanderdriften. Das weitere präzise Messen von Supernovae, baryonischer akustischer Oszillation (BAO) und der kosmischen Hintergrundstrahlung bleibt zentral, um das Verhalten der dunklen Energie genauer einzugrenzen und mögliche Abweichungen vom Lambda-Modell aufzudecken.

Langfristige Zeitskala und die Idee einer 'dunklen Ewigkeit'

Die Kombination aus Sternentwicklung, Galaxiendynamik und kosmischer Expansion ergibt eine kohärente Langfristprognose. In den nächsten wenigen Milliarden Jahren wird die Sternentstehung in vielen Systemen weitergehen, und Verschmelzungen wie das Milchstraße–Andromeda-Ereignis werden die lokale Struktur umformen. Über Zeiträume von zehn- bis hundertmilliarden Jahren nimmt die Sternentstehungsrate ab, da Galaxien ihr Gas verbrauchen oder verlieren. In einer Billion Jahren und darüber hinaus werden nur noch langlebige Rote Zwerge hell sein, und sie werden schließlich abkühlen, wenn die Kernfusion in ihnen versiegt.

Auf Zeiträumen, die weit über dem aktuellen Alter des Universums liegen — möglicherweise Billionen bis Billiarden von Jahren — könnte der Kosmos in eine Phase eintreten, die manchmal als 'Wärmetod' oder 'dunkle Ewigkeit' bezeichnet wird: eine Ära extrem niedriger Temperaturen und geringer Strahlung, in der Sterne verschwunden sind und schwarze Löcher langsam durch Hawking-Strahlung verdampfen. Wenn die dunkle Energie bestehen bleibt, wird das beobachtbare Universum auf die lokale, gravitational gebundene Struktur schrumpfen; alles andere wird unerreichbar und unsichtbar. Solche Szenarien berücksichtigen Prozesse wie das Verdampfen kleiner schwarzer Löcher über enorme Zeiten und theoretische Vorhersagen zu Zerfallszeiten fundamentaler Teilchen.

Wichtig ist, die spekulativen Elemente zu betonen: Prozesse wie Protonenzerfall (falls er stattfindet), unbekannte Eigenschaften der dunklen Energie oder neue Physik jenseits des Standardmodells könnten diese Ergebnisse erheblich verändern. Dennoch bietet der gegenwärtige Rahmen eine konservative, datengetriebene Projektion, die mit den Beobachtungen und der Theorie, die wir derzeit besitzen, übereinstimmt. Fortgesetzte Beobachtungen und theoretische Fortschritte könnten sowohl kleine Anpassungen als auch radikale Revisionen dieses Bildes zur Folge haben.

Expertise und Einordnung

Dr. Maya Singh, theoretische Astrophysikerin: 'Unsere besten Modelle zeichnen ein subtiles, aber düsteres Bild: Galaxien werden röter und dunkler, die Sternentstehung lässt nach, und das beobachtbare Kosmosvolumen verengt sich, während die beschleunigte Expansion lokale Strukturen isoliert. Doch diese „dunkle Ewigkeit“ entfaltet sich über Zeiträume, die so gewaltig sind, dass für entstehende Zivilisationen und Technologien weiterhin ein enormer Zeitraum für Erforschung, Beobachtung und Entdeckung besteht.' Diese Einordnung betont, dass trotz langfristiger Einschränkungen Raum für wissenschaftlichen Fortschritt und technologische Innovation bleibt.

Dieser Kommentar spiegelt die vorherrschende wissenschaftliche Perspektive wider: Das Universum hat eine lange Zukunft, in der Beobachterinnen und Instrumente weiterhin Erkenntnisse gewinnen können, selbst wenn die kosmische Szenerie allmählich verblasst. Die Kombination aus Beobachtungsdaten, theoretischen Modellen und Simulationen stärkt das Vertrauen in diese langfristigen Vorhersagen, auch wenn Unsicherheiten bleiben.

Implikationen für Beobachtung, Technologie und menschliche Neugier

Was bedeutet diese ferne Zukunft praktisch für Astronomie und menschliche Kultur? Grundsätzlich unterstreicht sie die Dringlichkeit und den Wert aktueller Beobachtungen. Messungen von Supernovae, die kosmische Mikrowellen-Hintergrundstrahlung (CMB), große Strukturerhebungen und Studien zur Galaxienentwicklung verengen die Unsicherheiten zu Dunkler Energie und zur Lebensdauer sternbildenden Gases. Zukünftige Raumfahrtmissionen und bodengebundene Teleskope — entworfen, um die dunkle Energie zu untersuchen und schwache Galaxien zu kartieren — werden unser Bild verfeinern und könnten unerwartete Entdeckungen zutage fördern.

Technologien zum Detektieren von niederenergetischen, lang andauernden Signalen sowie Methoden zum Bewahren oder Übermitteln von Wissen über kosmische Epochen hinweg gewinnen an philosophischer und praktischer Bedeutung. Wenn das großräumige Schicksal des Universums von Isolation und Abkühlung geprägt ist, erhalten Bemühungen, das Universum zu verstehen und zu dokumentieren, eine zusätzliche Eindringlichkeit: die Möglichkeit, die Geschichte einer hellen Ära aufzuzeichnen, bevor sie erlischt. Solche Initiativen berühren Fragen der Informationsspeicherung, interstellarer Kommunikation und langfristiger Datensicherung auf skalen, die weit über die gegenwärtigen gesellschaftlichen Planungen hinausgehen.

Schlussfolgerung

Der gegenwärtige Stand der Wissenschaft legt nahe, dass das Universum nicht in einem plötzlichen, katastrophalen Ereignis enden wird, sondern allmählich in einen viel ruhigeren Zustand übergeht: weniger neue Sterne, verschmolzene Galaxien und eine durch dunkle Energie getriebene, zunehmende Isolation. Dieses Szenario — eine „dunkle Ewigkeit“ — ist kein endgültiges Urteil, sondern eine auf den physikalischen Gesetzen und Beobachtungen basierende Prognose. Das Universum bleibt ein weites Laboratorium, und es liegen noch viele Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende der Entdeckung vor denen, die dem Himmel weiterhin Aufmerksamkeit schenken. Forschung, technologische Weiterentwicklung und fortgesetzte Beobachtung werden entscheidend sein, um dieses Bild zu verfeinern und mögliche Überraschungen aufzudecken.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen