8 Minuten

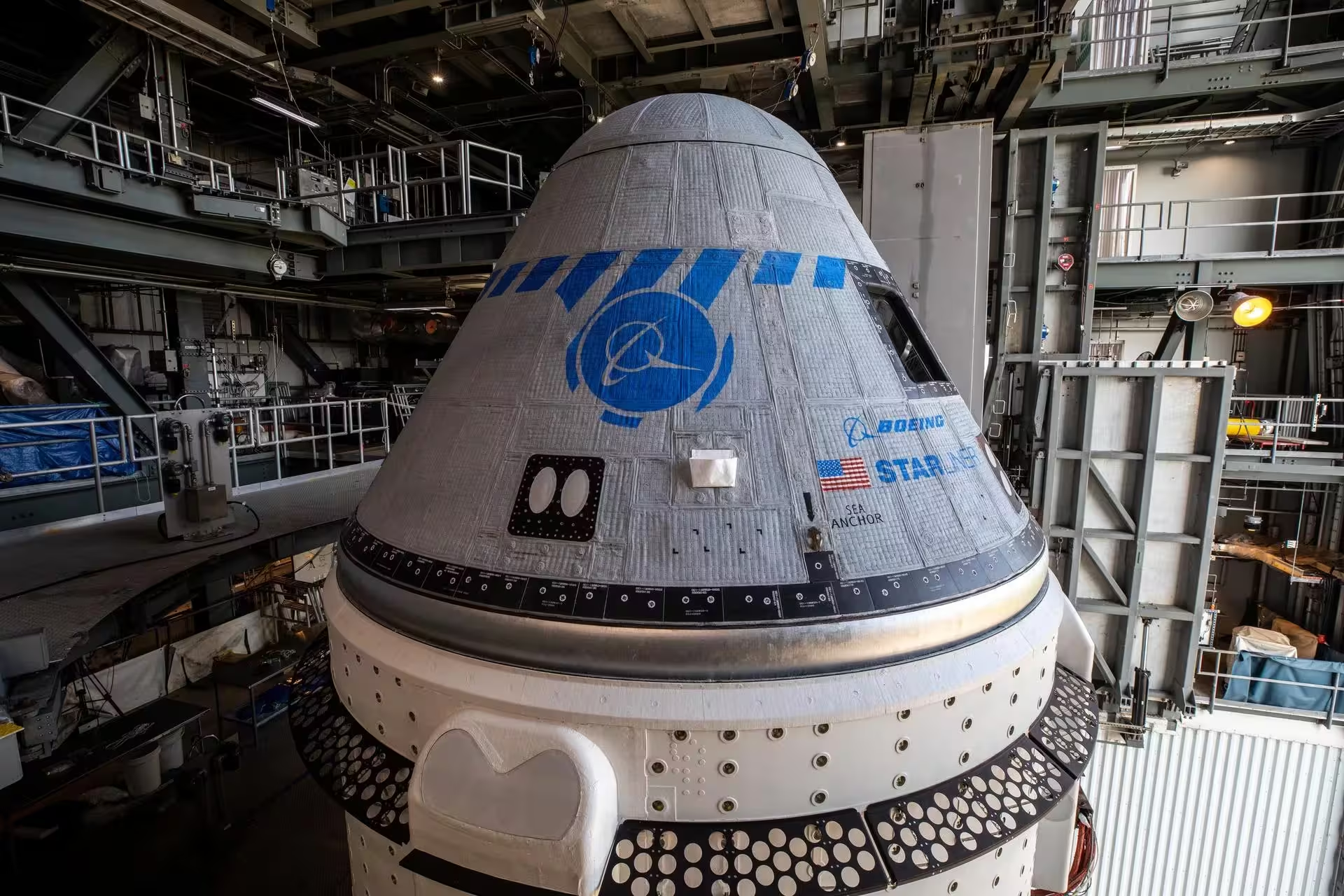

NASA und Boeing haben bestätigt, dass das Raumschiff Starliner für einen weiteren Flug zur Internationalen Raumstation vorbereitet wird — diesmal voraussichtlich ohne Besatzung an Bord. Die Mission dient dazu, die Safety‑Systeme des Starliner in der Umlaufbahn zu validieren und gleichzeitig wichtigen Nachschub zur ISS zu transportieren. Dieses Vorhaben ist Teil einer überarbeiteten vertraglichen Vereinbarung, in deren Rahmen das Programm schrittweise erneuert und weiter zertifiziert werden soll, bevor wieder regelmäßige bemannte Flüge geplant werden.

Warum NASA vorerst auf bemannte Flüge verzichtet

Nach jahrelanger Entwicklung und einer Reihe problematischer Testflüge haben NASA und Boeing eine neue Vereinbarung getroffen, die die Anzahl der geplanten bemannten Starliner‑Missionen reduziert. Der nächste Flug, unter der Bezeichnung Starliner‑1, ist als unbemannte Mission vorgesehen: Er soll Versorgungsgüter zur ISS bringen und gleichzeitig als umfassender Systemscheck dienen, bevor wieder Astronautinnen und Astronauten in der Kapsel zur Raumstation reisen.

Die Entwicklung und Erprobung des Starliner verlief nicht reibungslos. Ein erster unbemannter Testflug 2019 scheiterte an Softwareproblemen, die verhinderten, dass die Kapsel die ISS erreichte. Dies zwang Boeing zu einer mehrjährigen Reparatur‑ und Rezertifizierungsphase, in deren Verlauf sowohl Software als auch Hardware gründlich überarbeitet wurden. Im vergangenen Jahr absolvierte das Programm schließlich seinen ersten bemannten Start und brachte die NASA‑Astronauten Butch Wilmore und Suni Williams zur Station. Allerdings traten während dieses Einsatzes mehrere technische Probleme in der Umlaufbahn auf: Fehlfunktionen an Ventilen, Anomalien bei den Manövriertriebwerken und ein Heliumleck erschwerten die Mission. Um kein zusätzliches Risiko für die Besatzung einzugehen, entschied die NASA schließlich, das Raumfahrzeug vorzeitig zur Erde zurückzubringen.

Vor dem Hintergrund dieser Ereignisse hat sich die NASA für einen vorsichtigen, datengetriebenen Ansatz entschieden: Bevor weitere Crew‑Flüge freigegeben werden, sollen die verbleibenden technischen Unsicherheiten in einer sicheren, unbemannten Umgebung ausgeräumt werden. Diese Vorgehensweise entspricht etablierten Prinzipien des Risikomanagements in der bemannten Raumfahrt, wonach wiederholte Tests und schrittweise Zertifizierungen notwendig sind, um die Sicherheit von Besatzungen langfristig zu gewährleisten.

Was vom Starliner‑1 zu erwarten ist

Der geplante Starliner‑1‑Flug kombiniert zwei zentrale Ziele: Er soll einerseits als Versorgungs‑ und Logistikflug dienen und andererseits eine umfassende Überprüfung der orbitalen Sicherheitssysteme ermöglichen. Im Fokus stehen dabei Subsysteme, die auf dem Boden nur begrenzt vollständig getestet werden können — etwa das Zusammenspiel von Flugsoftware, Triebwerksregelung, Druck‑ und Ventilsystemen sowie Lebensunterstützungskomponenten. Wird in der unbemannten Mission gezeigt, dass Antrieb, Life‑Support‑Diagnostik, Steuerung beim Wiedereintritt und autonome Docking‑Prozeduren wie vorgesehen funktionieren, könnten NASA und Boeing grünes Licht für bis zu drei Crew‑Rotationsflüge mit dem Starliner geben.

Offizielle Stellen betonen, dass mit einem Start vor April 2026 nicht zu rechnen sei. Diese zeitliche Pufferzone gibt Raum für zusätzliche Bodentests, weitergehende Software‑Validierungen, Hardware‑Inspektionen und die Implementierung von Lessons‑Learned aus früheren Einsätzen. Parallel dazu werden Simulationsläufe und Verifikationskampagnen durchgeführt, die Szenarien mit Randbedingungen durchspielen — etwa mehrfaches Einleiten von Kurskorrekturen, gestufte Triebwerkseinsätze, Notfallprozeduren bei Druckverlust und ausfallsichere Handhabung von Telemetrie‑Anomalien.

Wichtig ist: Ein unbemannter Flug liefert reale Daten aus der Umgebung, in der das System operiert — Mikrogravitations‑Effekte, thermische Schwankungen im Erdorbit, Strahlungsbelastung sowie das dynamische Verhalten beim Annäherungs‑ und Andockmanöver an die ISS können so nur im Orbit selbst erfasst und bewertet werden. Diese Erkenntnisse fließen direkt in die Zertifizierungsunterlagen, die Flugregelwerke (Flight Rules) und die Missionsvorbereitung für künftige Astronautenmissionen ein.

Betriebliche Auswirkungen

- Die Reduzierung kurzfristig geplanter bemannter Flüge im Rahmen des neuen Vertrags verschafft Boeing die nötige Kapazität und Zeit, sich auf Zuverlässigkeit und endgültige Zertifizierungsaufgaben zu konzentrieren. Dies betrifft sowohl Software‑Entwicklung als auch Fertigungsqualität und Lieferkettenmanagement für kritische Komponenten.

- Ein unbemannter Starliner‑1 liefert echte Orbitdaten über Subsysteme, die sich auf dem Boden nur begrenzt validieren lassen. Dazu zählen komplexe Interaktionen zwischen Avionik, Flugsoftware, Antriebssystemen und thermischen Regelkreisen unter den spezifischen Bedingungen der niedrigen Erdumlaufbahn. Diese Daten sind für die Risikoabschätzung und die finale Freigabe für bemannte Missionen unverzichtbar.

- Gelingt die Mission, könnte der Starliner wieder als regelmäßige Transportoption für Crew‑Rotationen zur ISS etabliert werden. Das würde die Resilienz und Redundanz beim Zugang der NASA zur niedrigen Erdumlaufbahn erhöhen, indem die Abhängigkeit von einzelnen Anbietern verringert und die Flexibilität für ISS‑Logistik und Personalwechsel gestärkt wird.

Technischer Hintergrund in verständlicher Sprache

Raumschiffe bestehen aus einer Vielzahl komplex vernetzter Subsysteme: Software steuert Navigation, Annäherung und automatisches Andocken; Thruster regeln die Lage (Attitude) und die Trajektorie; Ventile und Druckleitungen verwalten Treibstoffe und Hilfsgase wie Helium, die beispielsweise für Druckregelung oder Betätigung von Ventilmechanismen gebraucht werden. Lebensunterstützungssysteme sorgen für atmosphärische Kontrolle, CO2‑Abscheidung, Temperaturregelung und Wasserkreislaufmanagement. Fehler in einem dieser Subsysteme können Kaskadeneffekte auslösen, die sich auf Missionsniveau auswirken und besonders bei bemannten Flügen ein erhebliches Risiko darstellen.

Bei Starliner spielten in der Vergangenheit mehrere technische Problemfelder eine Rolle: Software‑Inkompatibilitäten führten 2019 dazu, dass die Kapsel ihre vorgesehene Bahn nicht korrekt einschlagen konnte. Später zeigten sich während eines bemannten Fluges Fehlverhalten an Ventilsystemen und Anomalien in den Manövriertriebwerken (Reaction Control System, RCS). Ein zusätzliches Heliumleck erhöhte die Komplexität der Lage und erforderte operative Anpassungen, um die Sicherheit der Besatzung jederzeit zu gewährleisten.

Aus technischer Sicht geht es bei der Behebung dieser Probleme nicht nur um punktuelle Reparaturen, sondern um ein integriertes Systemdenken: Software‑Updates müssen mit Hardware‑Änderungen und neuen Testprotokollen abgestimmt werden; die Redundanzkonzepte müssen überprüft und gegebenenfalls erweitert werden; Telemetrie‑ und Diagnosesysteme müssen ausreichende Informationen liefern, damit Bodenkontrolle und Crew schnell und sicher auf Abweichungen reagieren können. Zu den standardmäßigen Bodenprüfungen zählen Thermal‑Vakuum‑Tests, Schwingungs‑ und Belastungstests sowie elektromagnetische Verträglichkeitsprüfungen, doch erst ein Orbitalflug zeigt das Verhalten unter realen Einsatzbedingungen.

„NASA und Boeing verfolgen einen vorsichtigen, datenbasierten Ansatz“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Damit wird unterstrichen, dass der bevorstehende Flug dazu dient, die Einsatzbereitschaft der Kapsel für zukünftige astronautische Einsätze zu belegen. Wenn Starliner‑1 planmäßig verläuft und die erwarteten Telemetrie‑ und Betriebsparameter liefert, könnte das Programm bereits ab 2026 wieder mit bemannten Missionen fortfahren.

Für externe Beobachter und die Fachöffentlichkeit ist der weitere Weg des Starliner ein anschauliches Beispiel dafür, dass für human‑rated spacecraft sowohl intensive Testzyklen als auch operative Geduld erforderlich sind. Die Balance zwischen Innovationsdruck, vertraglichen Verpflichtungen und vor allem der Verantwortung gegenüber der Crew macht die Entscheidungen von NASA und Boeing nachvollziehbar: Sicherheit und Zuverlässigkeit stehen vor Termindruck. Der anstehende unbemannte Start ist somit ein kritischer Meilenstein, der entscheiden hilft, ob der Starliner langfristig eine verlässliche Option für die Crew‑Rotation zur ISS wird und welche Lehren aus bisherigen Einsätzen gezogen werden müssen.

Darüber hinaus hat der Verlauf des Programms Relevanz für die weitere Industrie‑ und Beschaffungsstrategie: Ein stabiler Starliner eröffnet zusätzliche Kapazitäten für NASA‑Logistik und reduziert die Bindung an einzelne kommerzielle Anbieter. Das schafft Wettbewerbsvorteile, stärkt die strategische Redundanz und wirkt sich letztlich positiv auf die Kosten‑ und Risikoverteilung für Langzeitprogramme aus. Aus Sicht der Raumfahrttechnik sind die Erkenntnisse aus Starliner‑Tests auch für künftige Raumfahrzeuge und modulare Raumfahrtarchitekturen nützlich — etwa bei der Entwicklung von Standardisierungen für Docking‑Schnittstellen, Diagnoseschnittstellen und gemeinsamen Testprotokollen.

Abschließend bleibt zu betonen, dass die laufenden Maßnahmen sowohl technische als auch organisatorische Komponenten umfassen: Neben technischen Nachbesserungen erfordern sie klare Verantwortungsrahmen, verbesserte Qualitätssicherung in der Fertigung und eine transparente Kommunikation zwischen Hersteller, Auftraggeber und Missionskontrolle. Nur so lässt sich das gemeinsame Ziel erreichen, sichere, wiederholbare und verlässliche Transportdienste zur Internationalen Raumstation bereitzustellen.

Quelle: smarti

Kommentar hinterlassen