4 Minuten

Wissenschaftlicher Hintergrund: Die Rolle von Candida albicans in der menschlichen Gesundheit

Candida albicans zählt zu den häufigsten Hefepilzarten im menschlichen Körper und besiedelt unter anderem Mundhöhle, Magen-Darm-Trakt sowie den Genitalbereich. Bei den meisten gesunden Menschen lebt diese Mikrobe ohne Beschwerden zu verursachen mit dem Wirt zusammen. Unter bestimmten Bedingungen – beispielsweise wenn das Immunsystem geschwächt ist oder Antibiotika die natürliche Mikrobiota stören – kann C. albicans jedoch von einem harmlosen Kommensalen zu einem aggressiven Krankheitserreger werden. Dieser Wandel führt zu Infektionen wie Mundsoor oder in schweren Fällen zu lebensbedrohlichen systemischen Infektionen, wenn der Pilz in den Blutkreislauf und wichtige Organe eindringt.

Weltweit zählt Candida albicans zu den häufigsten Verursachern von Pilzerkrankungen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft diesen Pilz wegen seiner hohen Infektionsraten und der gravierenden Folgen für Risikogruppen als besonders besorgniserregenden Krankheitserreger ein.

Neue Erkenntnisse: Albumins überraschender Einfluss auf die Pathogenität

Aktuelle Forschungsergebnisse aus Europa zeigen, dass Albumin – das am häufigsten vorkommende Protein im menschlichen Blutplasma – eine zentrale Rolle bei der Umwandlung von C. albicans zum Krankheitserreger spielt. Albumin ist traditionell als Transportprotein für Nährstoffe bekannt und hilft, den osmotischen Druck im Blut aufrechtzuerhalten. Neue experimentelle Daten deuten jedoch darauf hin, dass Albumin im Kontext von Pilzinfektionen weitreichendere und bisher unterschätzte Folgen hat.

Ein Team um die Mikrobiologinnen Sophia Hitzler vom Leibniz-Institut für Naturstoff-Forschung und Infektionsbiologie in Deutschland sowie Candela Fernández-Fernández stellte fest, dass Albumin als biologischer Schalter fungieren kann, der das gesamte pathogene Potenzial von C. albicans entfesselt. Diese Entdeckung trägt dazu bei, ein zentrales Problem der C. albicans-Forschung zu klären: Im Labor verlieren die Hefezellen oft ihre schädlichen Eigenschaften, was die Einschätzung ihrer echten Virulenz erschwert.

Experimentelle Vorgehensweise und Durchbrüche

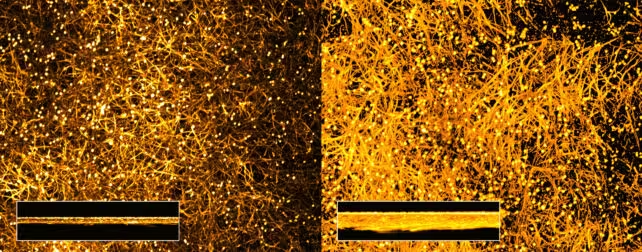

Mittels menschlicher Zellkulturen, insbesondere aus Vulvagewebe, untersuchten die Forschenden, wie Albumin das Verhalten von C. albicans beeinflusst. Erstaunlicherweise zeigten sogar Stämme, deren Haupt-Virulenzgene ausgeschaltet waren, eine hohe Toxizität in Gegenwart von menschlichem Albumin. Das Protein scheint den Stoffwechsel des Erregers grundlegend umzuprogrammieren: Es beschleunigt das Wachstum, fördert die Ausbildung dichter Biofilme und stellt die Fähigkeit zur Schädigung menschlicher Zellen wieder her.

Hitzler beschreibt diese Beobachtung so: "Wir vermuteten, dass in unseren Laborsystemen ein entscheidendes wirtsspezifisches Signal fehlt – und Albumin erwies sich als der entscheidende Faktor." Diese Erkenntnis baut auf früheren Studien auf, die gezeigt haben, dass Albumin die Pathogenität von C. albicans in Vaginalhaut-Modellen verstärkt. Die neuen Ergebnisse erweitern dies auf verschiedenste humane Gewebe.

Candela Fernández-Fernández ergänzt: "C. albicans muss nicht immer lange Hyphen oder große Mengen an Toxinen produzieren, um gefährlich zu sein. Der Pilz passt sich seiner Umgebung an und nutzt die biologischen Signale des Wirts zu seinem Vorteil."

Bedeutung für die medizinische Forschung und Pathogen-Studien

Diese Ergebnisse haben erhebliche Auswirkungen auf die Untersuchung und Behandlung von Pilzinfektionen. Sie heben hervor, wie wichtig die Integration körpereigener Faktoren wie Albumin in Labormodelle ist, um das Verhalten von Krankheitserregern und deren Reaktionen auf Medikamente realistisch zu studieren. Fehlen diese Signale, könnten entscheidende Aspekte der Pathogenität übersehen und die tatsächliche Gefahr bestimmter C. albicans-Stämme im klinischen Umfeld unterschätzt werden.

Während bakterielle Infektionen und das zunehmende Problem der Antibiotikaresistenz viel Aufmerksamkeit bekommen, stellen Pilzinfektionen durch Pathogene wie Candida albicans ein bislang unterschätztes Risiko dar. Auch Pilze entwickeln Resistenzen gegen gängige Antimykotika, weshalb gezielte Forschung zunehmend wichtiger wird, um klinische Herausforderungen zu bewältigen.

Zukünftige Entwicklungen

Die aktuellen Befunde regen dazu an, die Modellierung und Erforschung von Pilzinfektionen grundlegend zu überdenken. Zukünftig müssen experimentelle Systeme entwickelt werden, die das komplexe Milieu des menschlichen Körpers möglichst genau nachahmen. Es ist wahrscheinlich, dass neben Albumin noch weitere wirtsspezifische Faktoren Einfluss auf die Pathogenität von C. albicans nehmen. Deren Identifizierung kann helfen, die Mechanismen eskalierender Infektionen besser zu verstehen.

Hitzler betont: "Einfache Nährlösungen im Labor reichen nicht aus. Um gefährliche C. albicans-Stämme zu erkennen, müssen die natürlichen Signale des menschlichen Körpers so realitätsnah wie möglich simuliert werden."

Fazit

Die Erkenntnis, dass ein alltägliches Blutprotein wie Albumin die Virulenz von Candida albicans drastisch steigern kann, bedeutet einen wichtigen Fortschritt in der medizinischen Mykologie. Darüber hinaus erklärt dieser Mechanismus, warum C. albicans außerhalb des menschlichen Wirts im Labor schwer einzuschätzen ist, und unterstreicht die Notwendigkeit realistischer Modelle zur Bekämpfung lebensbedrohlicher Pilzerkrankungen. Damit zukünftige Diagnostik und Therapien erfolgreich sind, ist das Verständnis der dynamischen Wechselwirkungen zwischen Wirtsproteinen und Erregern entscheidend, um die weltweite Belastung durch invasive Pilzinfektionen zu verringern.

Quelle: nature

Kommentare