11 Minuten

Überblick: Flug 10 und die Rückkehr zum Routinebetrieb

SpaceX treibt die Vorbereitungen für den zehnten großmaßstäblichen Starship-Testflug entschieden voran, nachdem die US-Luftfahrtbehörde FAA ihre Untersuchungen zum letzten Zwischenfall während eines Fluges abgeschlossen und die Wiederaufnahme der Starts unter der aktuellen Lizenz genehmigt hat. Am Standort Starbase im Süden von Texas wurde eine abschließende Überprüfung des Antriebsstrangs – ein sogenannter „Spin Prime“-Test – erfolgreich durchgeführt. Anschließend wurde das Fahrzeug für letzte Prüfungen, Nacharbeiten am Hitzeschild und finale Vorbereitungen zurück in die Montagehalle gebracht. Als frühesten Termin für den nächsten Startversuch peilt SpaceX nun Sonntag, den 24. August, um 18:30 Uhr Ortszeit (23:30 UTC) an.

Wie gehabt besteht die Starship-Konfiguration aus einem Super Heavy Booster mit 33 Methan-betriebenen Raptor-Triebwerken und einer Oberstufe namens Starship, die von sechs weiteren Raptors angetrieben wird. Insgesamt kommt die Rakete auf etwa 123 Meter (403 Fuß) Höhe und bildet die Grundlage der SpaceX-Architektur für schnelle Wiederverwendung, schwere Nutzlaststarts sowie künftige Mond- und Marsmissionen oder für großflächige Satellitennetze wie Starlink.

Die Aufmerksamkeit von Luftfahrtaufsicht, NASA und der gesamten Raumfahrtgemeinde richtet sich diesmal besonders intensiv auf den Flug, da vorangegangene Rückschläge das Programm zuletzt überschatteten. Trotz sichtbarer Fortschritte 2024 – darunter mehrere Flüge und das erste erfolgreiche Pad-Catch eines Super Heavy – war der Jahresanfang 2025 geprägt von Fluganomalien und dem Verlust einer Rakete bei einem Bodentest. Mit Flug 10 sollen nun offene technische Fragen geklärt und essenzielle Daten zur Wiedereintritts- und Nutzlast-Ausbringung gesammelt werden, die für zukünftige Schritte wie In-Orbit-Betankung, Oberstufenbergung und die Zertifizierung als bemannter Mondlander erforderlich sind.

Abschluss der FAA-Ermittlung und Analyse-Ergebnisse

Die FAA bestätigte, die SpaceX-eigene Unfalluntersuchung vom Mai überwacht und deren Erkenntnisse akzeptiert zu haben. Laut Abschlussbericht war ein Fehlversagen einer Kraftstoffkomponente die wahrscheinliche Hauptursache. Nach sorgfältiger Prüfung der Abstellmaßnahmen erteilte die Flugaufsicht grünes Licht für Flug 10 unter bestehenden Auflagen.

SpaceX selbst nannte einen fehlerhaften Druckdiffusor an der vorderen Kuppel des Methantanks als wahrscheinlichste Ursache. Sensorwerte zeigten kurz nach dem Start einen Druckabfall im Haupttank und einen anomal steigenden Druck in der oberen Nutzlastspitze. Das Triebwerk lief trotz Druckverlust zunächst weiter, doch zunehmende Treibstofflecks und unerwartete Entlüftungen beeinträchtigten schließlich die Steuerungslage des Fahrzeugs. Die autonome Sicherheitssoftware leitete daraufhin das Entleeren der Oberstufe ein und versetzte die Rakete vor dem ungesteuerten Wiedereintritt über dem Indischen Ozean in einen „passivierten“ Zustand, was die Mission vorzeitig beendete.

Das Technikteam konnte das Fehlverhalten des Diffusors im Bodentest reproduzieren, woraufhin das Bauteil überarbeitet wurde. Künftig leitet es das Druckgas gezielter in den Tank und reduziert die mechanische Belastung deutlich. Die FAA sah die Abhilfemaßnahmen als ausreichend an und erlaubte den Flugneustart.

Explosion beim Bodentest und technische Korrekturen

Bevor Flug 10 angesetzt werden konnte, zerstörte ein separater Unfall am 18. Juni während des Betankens für einen Triebwerktest das Exemplar Ship 36. Das Fahrzeug riss auf dem Teststand auf, beschädigte die Anlage und löste eine umfassende Überprüfung von Druckbehältern und Testverfahren am Boden aus. Die Ursache wurde in einem strukturell versagten COPV (Composite Overwrapped Pressure Vessel) gefunden, einem Hochdruck-Stickstoffbehälter im Frachtraum, der abrupt platzte.

SpaceX reagierte mit mehreren Sicherheitsmaßnahmen: Die Betriebsdrücke der COPV wurden für anstehende Flüge abgesenkt, zusätzliche Prüfungen und Drucktests eingeführt, die Abnahmekriterien verschärft und konstruktive Änderungen vorgenommen, um diese Fehlerart künftig auszuschließen. Zusätzlich wurde die Startrampe für das nächste Schiff, Ship 37, adaptiert und eine kurze Zündung aller sechs Oberstufentriebwerke als abschließende Verifikation am 1. August durchgeführt.

Technische Diagnose: Diffusor, COPV und Betankungsschwachstellen

Zwei ausgesprochene technische Schwachstellen traten zuletzt zutage: der versagende Druckdiffusor am Haupttank aus Methan und die strukturelle Vulnerabilität der COPV für den Tankdruck. Beide Systeme sind für Treibstoffmanagement und Flugstabilität entscheidend.

- Druckdiffusor: Flüssigkeitsraketen benötigen eine stabile Tankdruckhaltung für die geplante Treibstoffzufuhr. Pressionssysteme nutzen meist Stickstoff als inertes Gas zur Druckregulierung. Der Diffusor verhindert dabei lokale Lastspitzen. Das Ausfallen des Bauteils am Methantank führte zu Druckungleichgewichten, unerwartetem Entlüften und zu einem kontinuierlichen Leck, das die Steuerbarkeit des Fahrzeugs kompromittierte.

- COPV-Zuverlässigkeit: COPVs speichern Hochdruckgase in einem leichten, faserbewehrten Mantel. Ihre Verbreitung in der Raumfahrt ist groß, doch Konstruktions- und Abnahmeprüfungen müssen streng erfolgen: Materialdefekte oder Vorschädigungen können zum plötzlichen Bersten führen. Die Untersuchung kam zu dem Schluss, dass der Tank im Ship 36 vorbelastet war und deshalb beim Befüllen platzte. Reduzierte Fülldrücke und verstärkte Qualitätskontrollen sollen das Risiko künftig minimieren.

Die Kombination aus Pressurisierungsproblemen und Herausforderungen in der Druckgefäß-Integrität zeigt, dass die Gassteuerung und Leitungen an Bord eine ebenso zentrale Rolle spielen wie Triebwerke oder Wärmeschutzsysteme. In beiden Bereichen wurden gezielte Verbesserungen umgesetzt, um wiederholbaren, sicheren Flugbetrieb zu ermöglichen.

Fokus und Ziele für Testflug 10

Laut SpaceX wird bei Flug 10 das Betriebsprofil des Super Heavy weiter gestreckt, unter anderem mit mehreren geplanten Lande-Burn-Tests. Die vorrangigen Vorhaben lauten:

- Tests zu Hitzeschild und Wiedereintritt: Verschiedene Hitzeschild-Kacheltypen – sowohl Keramik als auch Metall – werden auf die Stahlstruktur der Oberstufe montiert und liefern Erfahrungswerte für rückkehrfähige Stufen. Die thermischen Belastungen beim orbitalen Wiedereintritt übersteigen die beim Booster. Ziel ist es, Materialien und Befestigungen zu identifizieren, die eine Rückkehr schadlos überstehen.

- Nutzlast-Deployment-Übung: Das Experiment sieht das Aussetzen von Satellitensimulatoren vor, die zukünftige Starlink-Generationen nachahmen. Vergleichbare Tests scheiterten bislang an vorzeitigen Fehlfunktionen.

- Experimente zum Booster-Abstieg: Statt einer Landung am Pad wird der Super Heavy kontrolliert im Golf von Mexiko wassern. So sollen verschiedene Triebwerks- und Drosselkonfigurationen unter realen Bedingungen getestet werden, auch für Fälle mit Ausfall eines der Kerntriebwerke.

- Ausbau des Flugprofils: Die Ingenieure wollen extreme, aber sichere Fluglagen für den Booster ausprobieren, um strukturelle und fluiddynamische Grenzen im Sinkflug besser zu verstehen. Frühere, zu steile Anstellwinkel hatten zu Stressproblemen im Leitungssystem geführt; Abläufe wurden hiernach angepasst.

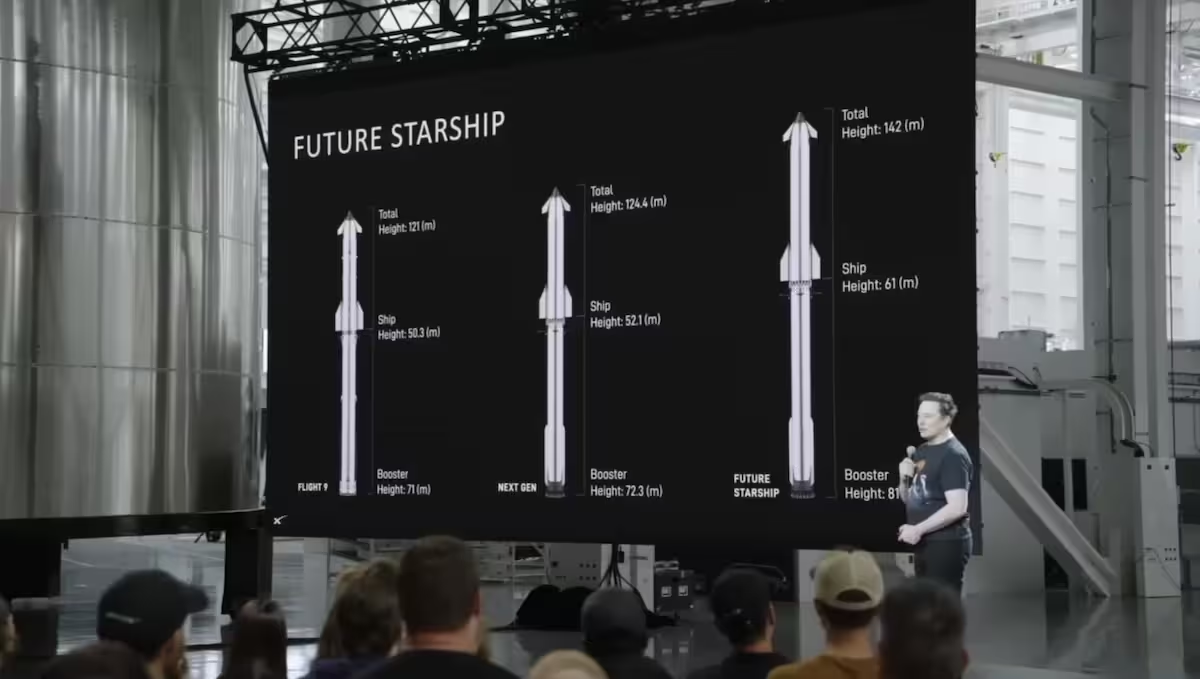

Die so gewonnenen Daten fließen direkt in die Konstruktion der nächsten Starship-Version („Block 3“), die bei größerer Bauhöhe zusätzliche Verbesserungen am Antrieb und den Subsystemen beinhalten soll.

Wärmeschutz, Wiederverwendbarkeit und Vorbereitung für den Orbit

Als zentrale ingenieurstechnische Hürde gilt die Entwicklung eines Hitzeschildes, der die extremen Bedingungen beim orbitalen Wiedereintritt unbeschadet übersteht. Um die Oberstufe sowohl intakt zurückbringen als auch für eine gezielte Rückholung am Pad oder per Antriebskontrolle wappnen zu können, müssen Materialien und ihre Befestigung höchsten thermischen und mechanischen Belastungen widerstehen.

2024 konnte SpaceX mit kontrollierten Wasserlandungen und ersten erfolgreichen Booster-Bergungen neue Maßstäbe in Punkto Wiederverwendung setzen. 2025 dagegen brachen mehrere Testflüge der Oberstufe vor dem Abschluss ab, sodass kritisches Wissen über die Haltbarkeit des Wärmeschutzes noch fehlt. Sensoren registrierten bei früheren Missionen Hotspots und beschädigte Kacheln – genau diese Aspekte stehen nun bei Flug 10 im Mittelpunkt.

Eine wiederverwendbare Oberstufe würde einen revolutionären Technologiesprung markieren: Sie senkt Startkosten und macht anspruchsvolle Missionen wie In-Orbit-Betankung erst praktikabel – ein Muss für interplanetare Flüge sowie die Rolle von Starship als Artemis-Mondlander. Solange die Oberstufe aber Wiedereintritt und Rückholung nicht sicher übersteht, bleiben diese Ziele weiterhin Proof-of-Concept.

Kontext: Starlink, Artemis und die Mars-Perspektive

Das Starship-Programm ist für diverse Großziele essenziell. NASA hat Starship als Human Landing System (HLS) für Artemis auserkoren, sodass strenge Nachweise zu Sicherheit und Zuverlässigkeit gefordert sind. Jeder bestandene Testflug und antizipierte Verbesserungsprozess ist Voraussetzung für die Zulassung dieser Mond-Missionen.

Parallel ist Starship maßgeblich für das schnelle Ausrollen des Starlink-Satelliteninternets. Die enorme Nutzlastkapazität könnte Tausende Satelliten effizient und kostensparend in den Orbit bringen. Darüber hinaus sieht SpaceX-Chef Elon Musk Starship als Schlüssel für die Fernziele einer Mars-Kolonie – dafür braucht es massenhafte Wiederverwendbarkeit, Tankmanöver im All und hochskalierte Fertigung.

Verzögerungen bei der Oberstufen-Wiederverwendung und In-Orbit-Betankung verlagern diese Visionen jedoch weiter in die Zukunft. Eigentlich erhoffte SpaceX entsprechende Demonstrationen schon 2025, doch die aktuellen Rückschläge machen einen Erfolg erst im Folgejahr realistisch. Jeder Einzeltest – und jeder daraus gewonnene Lerneffekt – prägt direkt die Entwicklung von Block 3 und die weitere Programmplanung.

Bedeutung eines erfolgreichen Flug 10

Ein insgesamt erfolgreicher Testflug 10 bedeutet nicht unmittelbar den Routinemodus, wohl aber einen entscheidenden Schritt zur Eingrenzung dreier zentraler Risikofaktoren: Zuverlässigkeit der Drucksysteme und Leitungen, COPV-Integrität und Bodentest-Sicherheit sowie Widerstandsfähigkeit des Hitzeschilds. Gelungene Nutzlastaussetzung und umfangreiche Telemetrie vom Wiedereintritt würden die Validierung kritischer Werkstoffe und Montagestrategien erlauben. Auch die Erprobung alternativer Booster-Sinkflugmanöver unter neuen Bedingungen würde die Rückholtechnologien erweitern.

Die transparente Fehlersuche und FAA-Freigabe sind für das Vertrauen der Öffentlichkeit und den Takt künftiger Missionen essenziell. NASA und andere Auftraggeber verlangen nachweisbare Korrekturmaßnahmen und wiederholbare Resultate, bevor die Rakete mit Crew oder hochsensiblen Frachtmissionen betraut wird.

Kurzfristige Roadmap für Hardware & Konfiguration

Noch sind zwei Starship-Fahrzeuge der Version 2 (Block 2) verfügbar, bevor auf Version 3 umgestellt wird, die unter anderem verbesserte Raptor-Triebwerke und strukturelle Upgrades erhalten soll. Die Firmenstrategie setzt dabei auf ein iteratives Entwicklungsmodell: Jede Flug- sowie Bodenerprobung wird zügig in die nächste Generation eingearbeitet. SpaceX bestätigt: Zwei weitere Flüge mit der aktuellen Variante sind geplant, um die technische Leistungsfähigkeit weiter auszuloten.

Schwerpunkte für kurzfristige Verbesserungen sind strengere COPV-Qualifikation, geringere Betriebsdrücke, neu gestaltete Druckdiffusoren und optimierte Abstiegsprofile für den Super Heavy. Zusammengenommen senken sie Ein-Punkt-Ausfälle und erhöhen die Toleranz gegenüber ungeplanten Belastungen beim Flug und Sinkflug.

Risiken und Aspekte der öffentlichen Sicherheit

Große Raketenprototypen bringen naturgemäß erhebliche Risiken mit sich. Die Starship-Flugbahnen führen über bewohnte Gebiete und internationales Luftraumgebiet; so kam es bei früheren Flügen zum Herabfallen von Trümmern bei den Bahamas und den Turks- und Caicosinseln. Die FAA soll durch Zulassung, Umweltverträglichkeitsprüfungen und Unfallanalysen die öffentliche Sicherheit gewährleisten. Dass die Behörde die SpaceX-Untersuchung sowie deren Gegenmaßnahmen akzeptiert, ist ein besonnenes Signal für den Wiedereinstieg – dauerhafte Transparenz und weitere sichere Testflüge sind jedoch unverzichtbar, um regulatorisches und öffentliches Vertrauen zu sichern.

Fazit

SpaceX begegnet einer Serie technischer Rückschläge rund um Starship mit gezielten Hardware-Änderungen und angepassten Betriebsprozeduren. Die FAA hat die Mai-Untersuchung abgeschlossen und nach Identifikation des defekten Druckdiffusors und bejubelter Gegenmaßnahmen die Lizenz zur Fortführung erneuert. Die Explosion des COPV bei Ship 36 im Juni führte zu weiteren Verbesserungen der Sicherheitsmechanismen.

Im Rahmen von Flug 10 sollen definitive Erkenntnisse zu Wärmeschutzmaterialien, Test-Ausbringungen von Experimentalmassensimulatoren und optimierte Sinkflugmodi beim Super Heavy gewonnen werden. Diese Meilensteine sind entscheidende Bausteine auf dem Weg zur routinemäßigen Oberstufen-Wiederverwendung, zu In-Orbit-Betankungsdemonstrationen und zur Integration in bemannte Mondlandeoperationen unter Artemis. Kein Einzelflug wird das Starship-Gesamtkonzept abschließend validieren – aber ein Erfolg bei Flug 10 wäre ein markanter Fortschritt, nicht nur für SpaceX, sondern für Wiederverwendbarkeit großer Trägersysteme und die nächste Ära der Weltraumforschung.

Stichworte: Starship, Super Heavy, Raptor-Triebwerke, FAA-Untersuchung, COPV, Hitzeschild, Wiederverwendbarkeit, Starbase, Starlink, Artemis, In-Orbit-Betankung, Druckdiffusor, kryogener Treibstoff, Flugtest,

Quelle: arstechnica

Kommentar hinterlassen