7 Minuten

Wissenschaftler beginnen, aus dem elektrischen "Rauschen" des Gehirns ein verlässliches Signal herauszufiltern, das direkt mit den Bewegungsstörungen bei Parkinson korreliert. Durch das Zusammenführen von Tiefenhirnaufzeichnungen aus Dutzenden von Patientinnen und Patienten berichten Forscherinnen und Forscher, dass sie nun rhythmische Muster identifizieren können, die eines Tages adaptive Therapien steuern und die motorische Kontrolle verbessern könnten.

Dem Rauschen des Gehirns Bedeutung entlocken

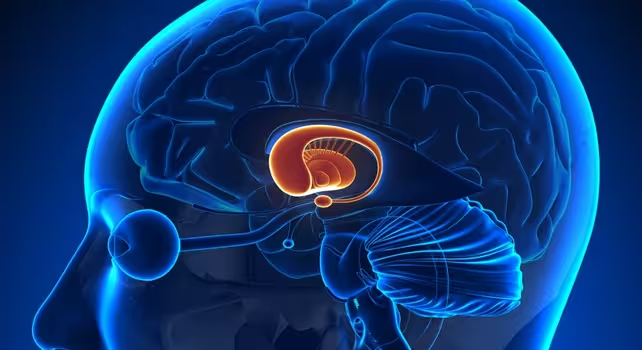

Die Parkinson-Krankheit entsteht, wenn die basalen Ganglien — ein tief im Gehirn gelegenes Netzwerk, das Bewegungen filtert, koordiniert und moduliert — nicht mehr richtig funktionieren. Das Ergebnis ist das bekannte Dreigespann aus verlangsamten Bewegungen (Bradykinese), Muskelsteifigkeit (Rigor) und Tremor. Über Jahre hinweg beobachteten Forschende vermehrt bestimmte elektrische Rhythmen, insbesondere Oszillationen im mittleren bis hohen Frequenzbereich, die als Beta-Wellen bezeichnet werden, in den basalen Ganglien von Betroffenen. Diese Signale waren jedoch oft mit Rauschen überlagert, zeigten inkonsistente Muster zwischen verschiedenen Studien und ließen sich schwer eindeutig einzelnen Symptomen zuordnen.

Ein Forschungsteam am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften koordinierte eine internationale Initiative, um diese Einschränkungen zu überwinden. Sie kombinierten fünf getrennte Datensätze von elektrophysiologischen Aufzeichnungen, die mit tief ins Gehirn implantierten Elektroden bei 119 Personen mit Parkinson gewonnen worden waren. Anstatt kranke Gehirne mit unabhängigen Kontrollpersonen zu vergleichen, untersuchten die Forschenden die Aktivitätsunterschiede zwischen den beiden Hemisphären innerhalb derselben Person — eine Strategie, die hilft, krankheitsrelevante Rhythmen von individueller Variabilität zu trennen und so robustere Signale zu finden.

"Man kann sich das Gehirn wie einen Konzertsaal voller Musiker vor der Probe vorstellen", erläuterte der Neurologe Moritz Gerster, Erstautor der Studie. "Einige Gruppen spielen zusammen und erzeugen einen klaren Rhythmus. Andere proben für sich, was in ein nicht-rhythmisches 'Rauschen' übergeht. Misst man nur die Gesamtlautstärke, geht diese Unterscheidung verloren." Diese Analogie hilft zu verstehen, warum die Trennung von synchronen, rhythmischen Mustern und unspezifischem Feuern von Nervenzellen für die Interpretation elektrophysiologischer Signale essenziell ist.

Wie das Signal sich auf Bewegung abbildet

Durch die klare Trennung rhythmischer Aktivität von nicht-rhythmischem Feuern entdeckte das Team konsistente Muster von Beta-Band-Oszillationen und Spike-Aktivität, die mit dem Schweregrad der motorischen Beeinträchtigungen korrelierten. Anders ausgedrückt: bestimmte Rhythmen tief in den basalen Ganglien spiegelten zuverlässig wider, wie stark die Bewegungen einer Patientin oder eines Patienten beeinträchtigt waren. Diese Beobachtung stärkt die Idee, dass Beta-Oszillationen und damit verbundene neuronale Muster als elektrophysiologische Biomarker für Parkinson-basierte motorische Störungen fungieren können.

Das ist von großer Bedeutung, weil die derzeit eingesetzte tiefe Hirnstimulation (Deep Brain Stimulation, DBS) — eine etablierte Therapieform für viele Menschen mit fortgeschrittener Parkinson-Erkrankung — meist kontinuierliche, gleichmäßige elektrische Pulse liefert. Würde es möglich, das Gehirn in Echtzeit zu überwachen und nur dann zu stimulieren, wenn pathologische Rhythmen auftreten, könnte die Therapie sowohl präziser als auch wirksamer werden. Stellen Sie sich einen Dirigenten vor, der endlich weiß, welche Instrumente aus dem Takt geraten sind und diese nur anstößt, wenn sie korrigiert werden müssen — dadurch könnte er Energie sparen und das Gesamtklangbild verbessern. Eine adaptive DBS würde genau dieses Prinzip auf die Behandlung motorischer Symptome bei Parkinson übertragen.

Lage der basalen Ganglien im Gehirn

Auswirkungen auf Therapie und Forschung

Der Ansatz der Studie — das Zusammenführen mehrerer Datensätze und der Vergleich der Hemisphären innerhalb einzelner Patientinnen und Patienten — reduziert Störfaktoren wie heterogene Krankheitsverläufe, unterschiedliche Medikation, Alterseffekte oder gemischte Symptomprofile. Diese methodische Stabilisierung macht die identifizierten Rhythmen zu stärkeren Kandidaten für Biomarker, die in adaptiven Neurostimulation-Systemen eingesetzt werden könnten. Entwickler und Hersteller von Next-Generation-DBS-Systemen könnten diese Biomarker verwenden, um Stimulation nur dann auszulösen, wenn pathologische Aktivität auftritt; das hätte das Potenzial, motorische Resultate zu verbessern, Nebenwirkungen zu verringern und die Lebensqualität der Betroffenen zu steigern.

In der Publikation in eBioMedicine weisen die Forschenden außerdem darauf hin, dass diese elektrophysiologischen Marker klinische Studien verfeinern, die Testphasen von Geräten beschleunigen und die Therapie individuell an die fluktuierenden Bedürfnisse einzelner Patientinnen und Patienten anpassen könnten. Solche Marker unterstützen die Entwicklung von personalisierter Medizin in der Neurotechnologie: Adaptive DBS-Systeme, die auf zuverlässigen Signalen basieren, könnten Therapiezyklen optimieren, die Stimulationsdauer minimieren und unerwünschte Effekte wie durchgehende Stimulation oder habituelle Anpassungen des Gehirns reduzieren.

Technisch gesehen bieten diese Ergebnisse auch Einblicke in die zugrunde liegenden pathophysiologischen Mechanismen von Parkinson: Die Kopplung zwischen lokalen Feldpotenzialen, Beta-Oszillationen und Neuronenspike-Mustern weist auf synchronisierte Netzwerkdynamiken hin, die Bewegungssteuerung stören. Solche Einsichten sind nicht nur für die Entwicklung von Therapiegeräten relevant, sondern auch für die Grundlagenforschung an Netzwerken der motorischen Kontrolle, für die Erforschung von Medikamentenwirkungen und für nicht-invasive Methoden wie die transkranielle Stimulation, die von denselben Konzepten profitieren können.

Was folgt daraus?

Die Übertragung dieser Befunde in die klinische Praxis erfordert mehrere weitere Schritte. Zunächst sind randomisierte, kontrollierte klinische Studien notwendig, die rhythmusgesteuerte Stimulationsprotokolle testen und langfristiges Monitoring einsetzen, um Nutzen, Sicherheit und mögliche Nebenwirkungen zu bestätigen. Solche Studien müssen zudem verschiedene Patientengruppen berücksichtigen — etwa Menschen mit überwiegender Bradykinese versus vorherrschendem Tremor — da die Relation von Biomarkern und Symptomen unterschiedlich ausfallen kann. Zusätzlich sind standardisierte Messprotokolle, robuste Signalverarbeitungsalgorithmen und effiziente, latenzarme Hardware erforderlich, damit Adaptive DBS-Systeme in Echtzeit reagieren können.

Dennoch bringt die Studie einen bedeutsamen Fortschritt: Sie zeigt, dass eine verlässliche Signatur der motorischen Dysfunktion bei Parkinson inmitten des elektrischen Hintergrundrauschens des Gehirns zu finden ist. Für Klinikerinnen und Kliniker, Ingenieurinnen und Ingenieure sowie Betroffene eröffnet dies eine hoffnungsvolle Perspektive: Anstelle der bisherigen, eher groben Behandlung mit kontinuierlichen Impulsen könnten wir bald in der Lage sein, Stimulation präzise an die natürlichen Rhythmen des Gehirns anzupassen. Das Ziel ist nicht nur symptomatische Linderung, sondern eine individuellere, ressourcenschonendere und nebenwirkungsärmere Therapieform, die die Lebensqualität deutlich verbessern kann.

Wichtig ist auch die Interdisziplinarität dieses Forschungsfeldes: Neurologie, Neurophysiologie, Signalverarbeitung, Bioengineering und klinische Studien müssen eng zusammenarbeiten, um adaptive Neurostimulation (auch adaptive DBS genannt) zur Reife zu bringen. Standardisierung von Datenerhebungen, offene Datensätze und transparente Algorithmen werden dabei helfen, Reproduzierbarkeit zu fördern und die Entwicklung evolvierender, lernender Systeme zu ermöglichen. Letztlich könnte eine Kombination aus elektrophysiologischen Biomarkern, Bildgebung der basalen Ganglien und patientenspezifischen klinischen Profilen die Basis für maßgeschneiderte Therapiekonfigurationen bilden.

Für Betroffene bedeutet dies konkret: weniger unnötige Stimulation, längere Batterielebensdauer implantierbarer Systeme, potenziell weniger kognitive oder affektive Nebenwirkungen und eine Therapie, die mit den natürlichen Schwankungen der Krankheitssymptomatik besser mithalten kann. Für die Industrie bedeutet es neue Anforderungen an Gerätearchitekturen — etwa energiesparende Sensorik, robuste On-Device-Signalverarbeitung und regulierungsfähige Nachweisdaten für Sicherheit und Effektivität.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass diese Forschung einen wichtigen Meilenstein darstellt, weil sie zeigt, wie systematische Datensynthese und differenzierte Analyse elektrophysiologischer Signale konkrete, klinisch relevante Biomarker hervorbringen können. Das ist ein zentraler Schritt in Richtung adaptiver Neurotherapien und ein gutes Beispiel dafür, wie translationales Forschen vom Labor in die Klinik führen kann.

Zusammenfassend eröffnet die Identifizierung stabiler, symptomrelevanter Gehirnrhythmen neue Wege, die Behandlung von Parkinson zu verfeinern. Durch die Kombination von Tiefenhirnaufzeichnungen, fortgeschrittener Signalverarbeitung und patienteninternen Vergleichsstrategien sind Forschende der Entwicklung von DBS-Systemen nähergekommen, die nicht mehr nur reagieren, sondern antizipieren können — und zwar im Einklang mit den physiologischen Rhythmen des Gehirns.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen