5 Minuten

Durchbruch: Mehrere Ladungen mit Licht speichern

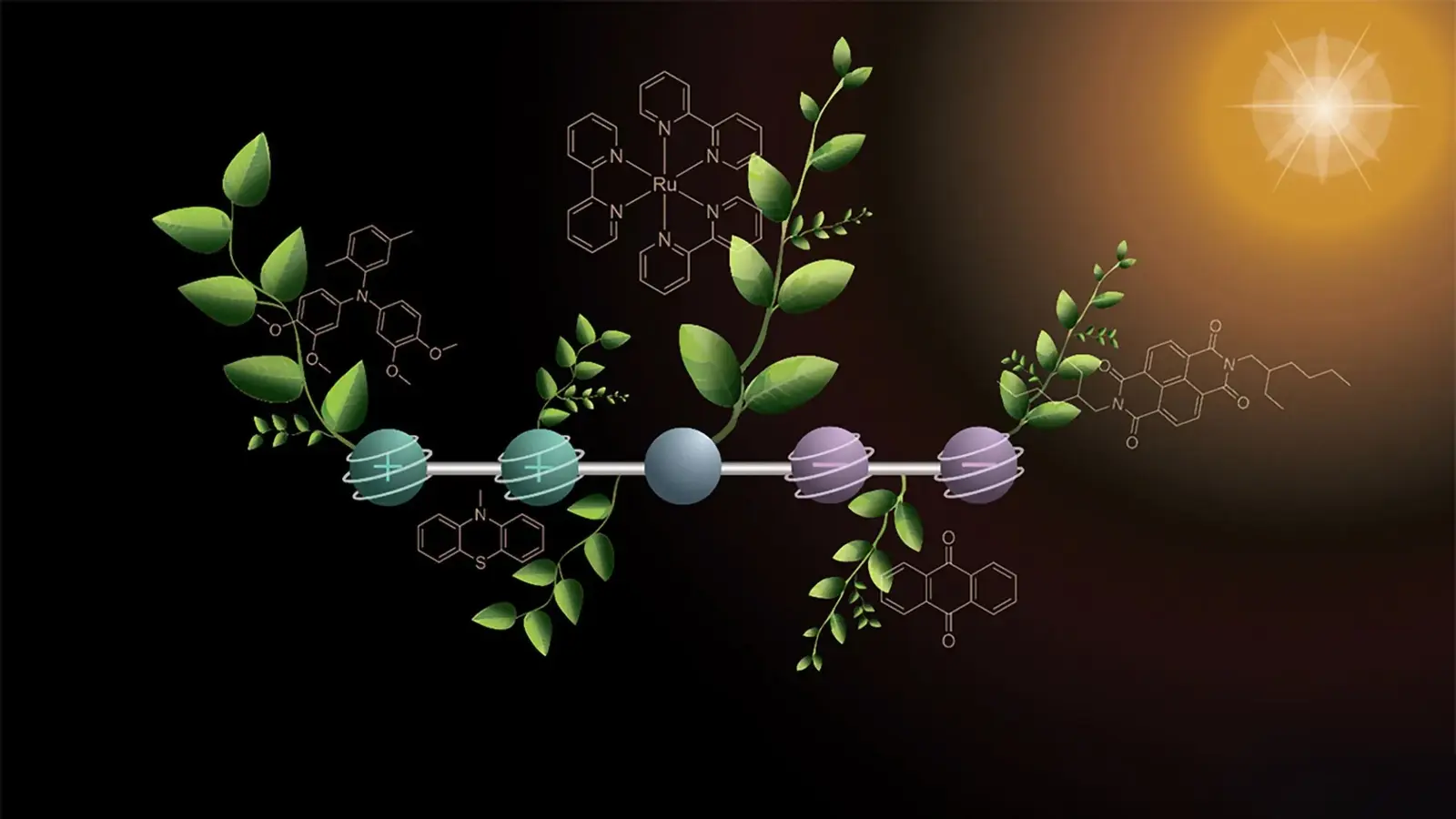

Wie bei der natürlichen Photosynthese speichert das neue Molekül vorübergehend zwei positive und zwei negative Ladungen. Credit: Deyanira Geisnæs Schaad

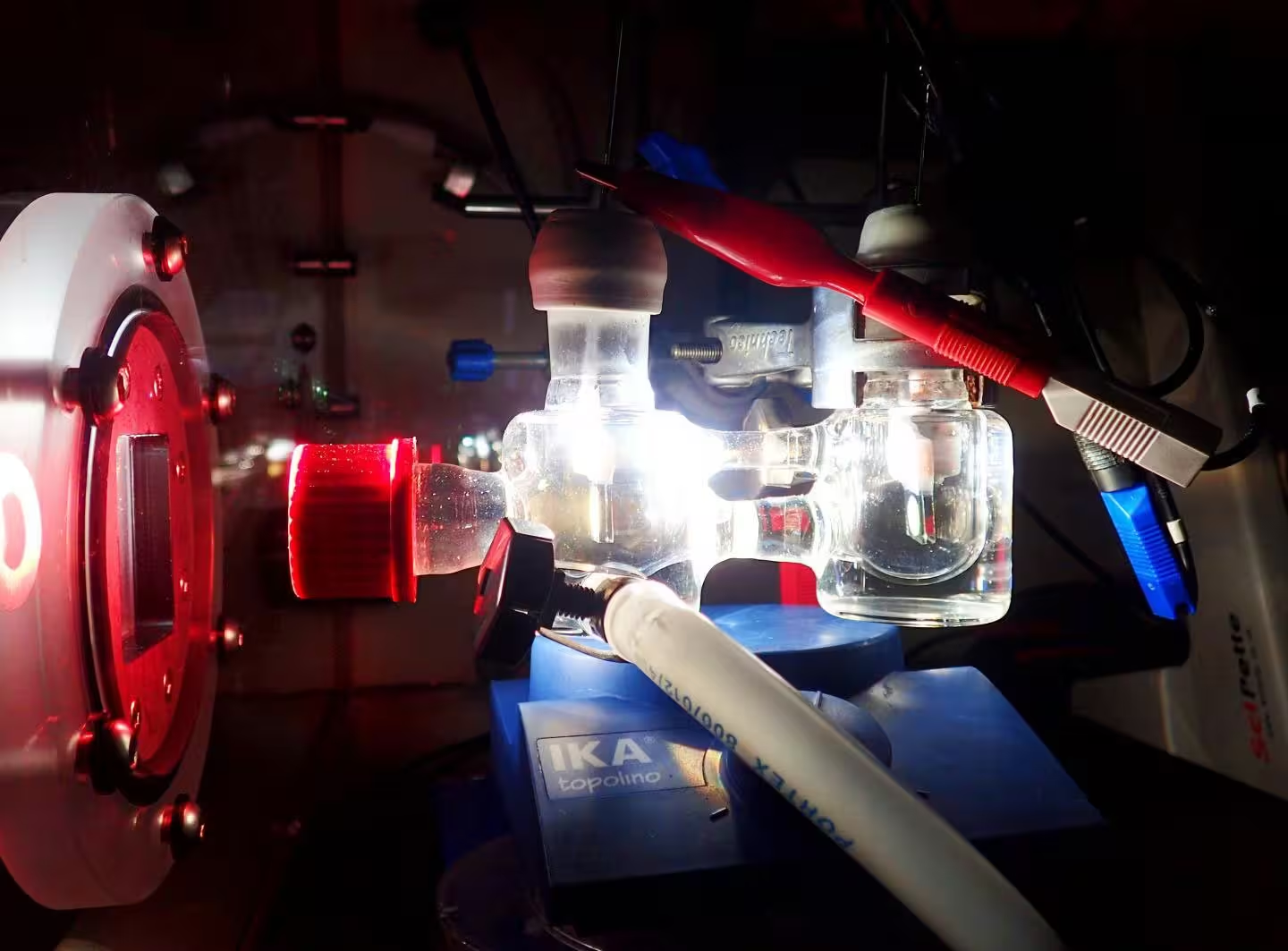

Ein Forschungsteam der Universität Basel in der Schweiz hat ein synthetisches Molekül entwickelt, das bei Beleuchtung gleichzeitig zwei positive und zwei negative Ladungen akkumulieren kann. In Nature Chemistry veröffentlicht, stellt die Arbeit von Professor Oliver Wenger und dem Doktoranden Mathis Brändlin einen Zwischenschritt, aber einen entscheidenden Fortschritt auf dem Weg zur Umwandlung von Sonnenenergie in CO2-neutrale Brennstoffe wie Wasserstoff, Methanol oder synthetische Kohlenwasserstoffe dar.

Die Photosynthese in Pflanzen fängt Sonnenlicht ein und kanalisiert diese Energie in chemische Bindungen, indem Kohlendioxid und Wasser in energiereiche Zucker umgewandelt werden. Die künstliche Photosynthese zielt darauf ab, diese Energiewandlung zu kopieren, um "Solarbrennstoffe" zu erzeugen – Brennstoffe, deren Verbrennung nur das bei der Synthese ursprünglich verbrauchte CO2 wieder freisetzt und sie damit CO2‑neutral macht. Eine der zentralen technischen Herausforderungen ist die temporäre Speicherung mehrerer Ladungen, die durch photonengesteuerte Reaktionen entstehen, damit diese genutzt werden können, um mehrselektronenige chemische Schritte wie die Wasseraufspaltung anzutreiben.

Wie das Molekül Ladungen einfängt und speichert

Modulare Fünf‑Teile‑Architektur

Das Basler Molekül ist eine lineare Anordnung aus fünf funktionalen Einheiten, die jeweils für eine bestimmte Aufgabe optimiert sind. Eine zentrale lichtabsorbierende Komponente initiiert den Elektronentransfer beim Einfangen eines Photons. Zwei Elektronendonorsegmente an einem Ende werden oxidiert (positiv geladen), wenn sie Elektronen abgeben, während zwei Elektronenakzeptorsegmente am gegenüberliegenden Ende reduziert (negativ geladen) werden, wenn sie Elektronen aufnehmen. Die räumliche Trennung der oxidierten und reduzierten Stellen verhindert eine sofortige Rekombination und ermöglicht die temporäre Speicherung der vier Ladungen.

Diese zwischengeschaltete Ladungsspeicherung ist essenziell, um chemische Reaktionen anzutreiben, die mehrere Elektronen erfordern – zum Beispiel die Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff oder die Reduktion von CO2 zu energiereichen Molekülen.

Stufenweise Lichtaktivierung und Betrieb bei niedriger Lichtintensität

Um vier Ladungen aufzubauen, ohne das Molekül zu zerstören oder unkontrollierte Reaktionen auszulösen, verwendeten die Forschenden einen stufenweisen Zwei‑Photonen‑Ansatz. Ein erster Lichtpuls löst eine Runde des Elektronentransfers aus und erzeugt je eine positive und eine negative Ladung, die zu den entgegengesetzten Enden des Moleküls wandern. Ein zweiter, zeitlich verzögerter Blitz wiederholt den Vorgang und führt insgesamt zu zwei positiven und zwei negativen Ladungen, die innerhalb desselben molekularen Gerüsts gehalten werden.

„Diese stufenweise Anregung ermöglicht es, deutlich schwächeres Licht zu nutzen. Dadurch bewegen wir uns bereits in Richtung der Intensität von Sonnenlicht“, sagte Mathis Brändlin und wies darauf hin, dass frühere Strategien oft hochintensive Laserimpulse erforderten, die weit von realistischen solaren Bedingungen entfernt sind. Wichtig ist, dass die gespeicherten Ladungen lange genug stabil bleiben, um für nachfolgende chemische Umwandlungen verfügbar zu sein.

Auswirkungen auf Solarbrennstoffe und zukünftige Forschung

Die Basler Studie schließt eine mechanistische Lücke in der künstlichen Photosynthese: wie man zuverlässig mehrere Ladungen auf einem einzigen molekularen Gerüst unter realistischen Beleuchtungsbedingungen ansammelt. Stabilisierte, räumlich getrennte Ladungen können in katalytische Zentren eingespeist werden, um mehrselektronenige Reaktionen zur Brennstoffproduktion zu betreiben. Obwohl das Molekül selbst noch kein vollständiges künstliches photosynthetisches System darstellt, liefert es ein modulares Designprinzip zur Kopplung von Lichtaufnahme, Ladungsspeicherung und Katalyse.

Es bestehen weiterhin Einschränkungen. Die aktuellen Experimente zeigen kontrollierte Ladungsakkumulation in Lösung unter Laborbedingungen; die Integration solcher ladungsspeichernden Motive mit robusten Katalysatoren für die Wasseroxidation oder CO2‑Reduktion sowie das Hochskalieren zu praktikablen Effizienzen sind die nächsten Schritte. Langfristige Photostabilität, Materialkosten und Systemintegration werden darüber entscheiden, ob dieser Ansatz industrielle Solar‑Brennstofflösungen ermöglichen kann.

Fachliche Einschätzung

Dr. Elena Morales, eine Verfahrenstechnikerin mit Schwerpunkt Solarbrennstoffe (fiktiv), kommentiert: „Diese Arbeit ist eine elegante Demonstration des Photonmanagements auf molekularer Skala. Die Fähigkeit, Ladungen sequentiell mit lichtschwachen Quellen zu laden, ist entscheidend, um von lasergetriebenen Demonstrationen zu sonnenlichtkompatiblen Systemen zu gelangen. Die nächste große Herausforderung wird sein, diese Ladungsreservoire mit langlebigen Katalysatoren zu verbinden, die die anspruchsvolle Chemie der Wasseraufspaltung oder CO2‑Umwandlung ohne rasche Degradation ausführen können.“

Verwandte Technologien und Ausblick

Weltweit untersuchen Forschende ergänzende Ansätze: Halbleiter‑Photoelektroden, molekulare Katalysatoren und hybride, bioinspirierte Systeme. Das Basler Molekül ergänzt ein vielversprechendes Designmotiv für die molekulare Photochemie und könnte mit heterogenen Katalysatoren kombiniert oder in photoelektrochemische Zellen integriert werden. Fortschritte entlang dieser parallelen Pfade erhöhen die Chancen, praktikable Technologien für Solarbrennstoffe zu liefern, die zu einer kohlenstoffarmen Energieversorgung beitragen.

Schlussfolgerung

Das Team der Universität Basel hat ein lichtaktiviertes Molekül gezeigt, das mit einer stufenweisen Zwei‑Photonen‑Methode vorübergehend zwei positive und zwei negative Ladungen speichern kann. Dieser Fortschritt schließt eine wichtige Lücke zwischen laborbasierter Photochemie und funktionaler künstlicher Photosynthese, indem er Ladungsakkumulation bei vergleichsweise niedrigen Lichtintensitäten und mit ausreichender Stabilität für nachgeschaltete Chemie demonstriert. Obwohl weitere Arbeiten erforderlich sind, um katalytische Reaktionen anzukoppeln und den Ansatz zu skalieren, bietet die Studie eine klare molekulare Strategie, um Sonnenlicht in CO2‑neutrale Brennstoffe zu verwandeln.

Quelle: sciencedaily

Kommentar hinterlassen