3 Minuten

Neuer terrestrischer Proxy: fossile Zähne als Klimasensoren

Forscher haben eine neuartige geochemische Methode vorgestellt, die Sauerstoffisotope im fossilen Zahnschmelz ausliest, um frühere atmosphärische Bedingungen zu rekonstruieren. Die Methode zeigt vorübergehende CO₂‑Spitzen, die mit katastrophalen Ereignissen wie den Deccan‑Traps‑Ausbrüchen am Ende der Kreidezeit verbunden sein könnten. Höhere CO₂‑Konzentrationen korrelierten mit erhöhten globalen Temperaturen und gesteigerter Photosyntheseaktivität in terrestrischen und aquatischen Ökosystemen.

Ein Durchbruch für Paläoklimatologie und Klimatechnologie

Bisher stützten sich Klimarekonstruktionen stark auf Bodenkarbonate und marine Proxys — Fossilien und chemische Marker, die in Sedimenten erhalten sind — die jeweils eigene Unsicherheiten aufweisen. Dieser neue Ansatz konzentriert sich auf Wirbeltierreste aus terrestrischen Umgebungen und liefert Klimawissenschaftlern sowie Dateningenieuren einen komplementären, hochwertigen Datensatz, den sie in Klimamodelle, Machine‑Learning‑Pipelines und digitale Paläoklima‑Archive einspeisen können.

Wie die Methode funktioniert

Die Technik misst Sauerstoffisotopenverhältnisse im Zahnschmelz, der geochemische Signaturen lange nach dem Zerfall organischer Gewebe bewahrt. In Kombination mit hochpräziser Isotopen‑Massenspektrometrie und geochemischer Modellierung kann der Ansatz Variationen von atmosphärischem CO₂ und pflanzlicher Produktivität über geologische Zeiträume hinweg ableiten.

Produkteigenschaften und technische Fähigkeiten

- Terrestrisch fokussierter Proxy basierend auf Wirbeltierzahnschmelz

- Kompatibel mit hochauflösender Isotopenverhältnis‑Massenspektrometrie

- Ermöglicht lange zeitliche Abdeckung (über Millionen von Jahren)

- Lässt sich in digitale Datenplattformen zur Kalibrierung von Klimamodellen integrieren

Vergleiche und Vorteile

Im Vergleich zu marinen Proxys und Bodenkarbonaten liefert Zahnschmelz ein direktes terrestrisches Signal, das die Ambiguität bei der Rekonstruktion landbasierter Klimadynamiken reduzieren kann. Zu den Vorteilen zählen eine erweiterte geografische Probenahme (fossilreiche terrestrische Fundstellen), neue Möglichkeiten zur Kreuzvalidierung bestehender CO₂‑Kurven und verbesserte Eingabedaten für KI‑gestützte Paläoklima‑Rekonstruktionen.

Anwendungsfälle und Marktrelevanz

Die Anwendungsbereiche reichen von akademischer Forschung über die Entwicklung von Klimamodellen bis hin zum Markt für Geräte und Software. Nationale Labore und kommerzielle Geochemie‑Einrichtungen könnten eine steigende Nachfrage nach Isotopenverhältnis‑Massenspektrometern, Automatisierung für Probenvorbereitung und Cloud‑basierten Analysen erleben. Datenanbieter können veredelte Paläoklimadatensätze für Modellierer aufbereiten, während KI‑Teams den neuen Proxy nutzen können, um historische Klimasimulationen und Risikoabschätzungen zu verbessern.

Implikationen

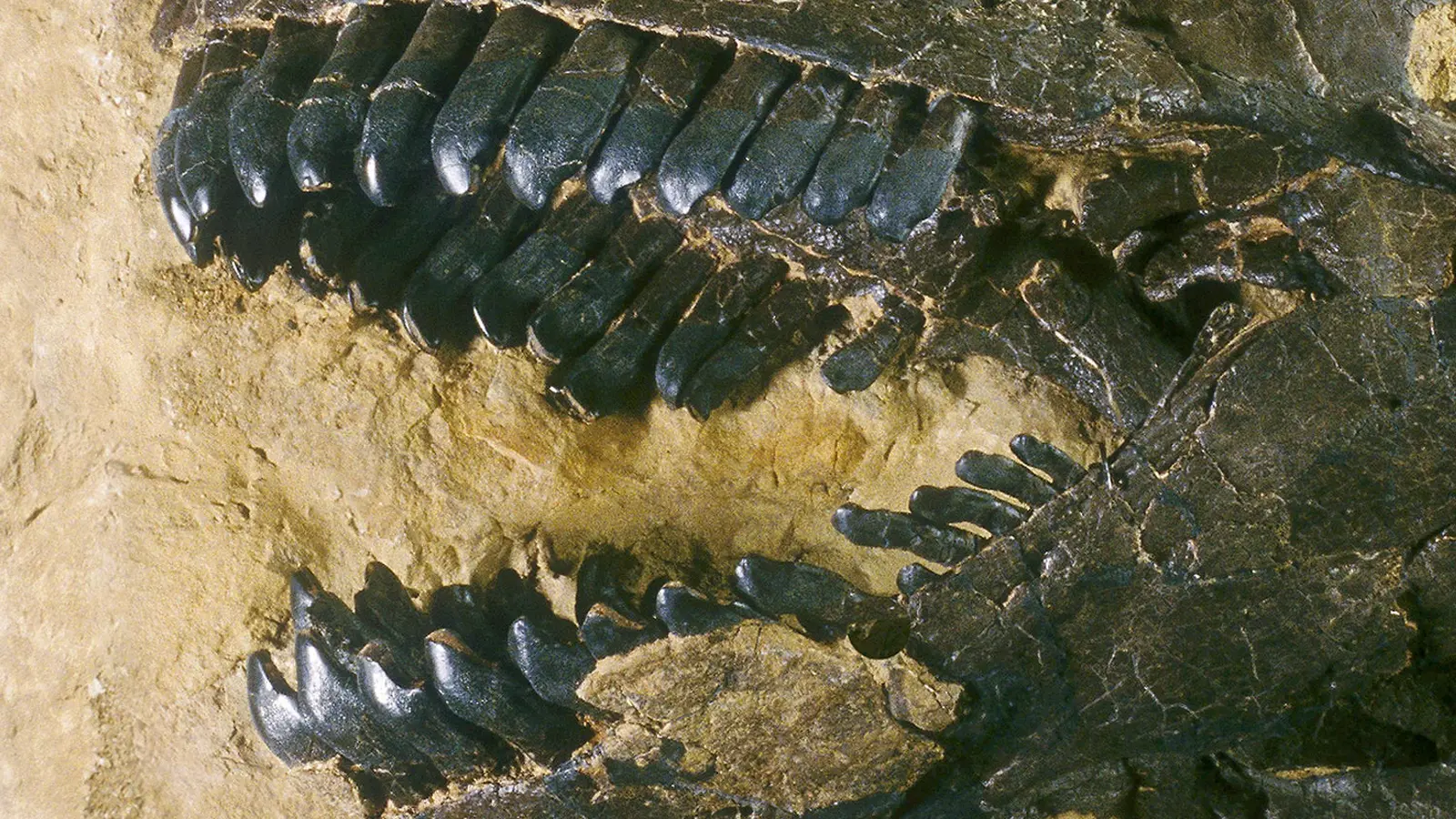

Wie Erstautor Dr. Dingsu Feng bemerkt, eröffnet diese Methode ein neues Fenster in die tiefere Erdvergangenheit und in die Rolle von Pflanzen und CO₂ in langfristigen Klimadynamiken. In gewisser Weise sind Dinosaurierzähne zu Zeitkapseln geworden — sie bewahren ein Klimaarchiv, das die Technologie nun für das digitale Zeitalter entziffern kann.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen