10 Minuten

Die Sonne als natürlicher Teilchenbeschleuniger

Die Sonne ist nicht nur die Quelle von Licht und Wärme für das Sonnensystem; sie wirkt auch als natürlicher Teilchenbeschleuniger und schleudert Ströme geladener Teilchen durch den interplanetaren Raum. Anhand von Daten der Solar Orbiter-Mission der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) haben Forschende nun die schnellsten dieser Teilchen — energiereiche Elektronen — zu zwei verschiedenen Sonnenursprüngen zurückverfolgt. Diese Entdeckung löst eine langjährige Unklarheit über sonnenenergetische Elektronen (SEE) und verbessert unsere Fähigkeit, gefährliches Weltraumwetter vorherzusagen, das Satelliten, Astronauten und terrestrische Infrastrukturen beeinträchtigen kann.

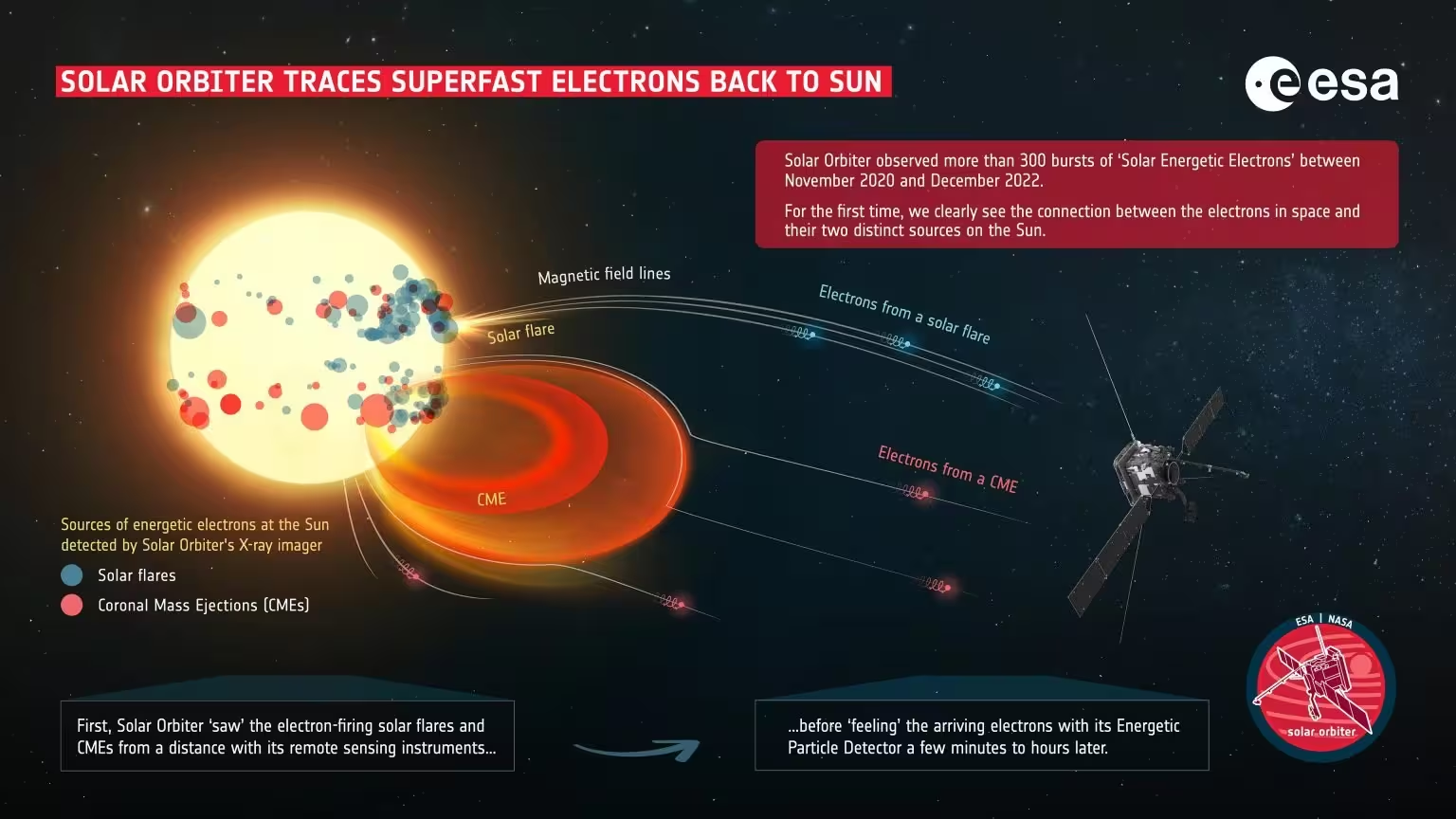

Der Solar Orbiter der ESA zeigte, wie die Sonne zwei unterschiedliche Ströme hochenergetischer Elektronen ausstößt, löste damit ein zentrales Rätsel und stärkt den Schutz vor Weltraumwetter. Credit: ESA & NASA/Solar Orbiter/STIX & EPD

Mission und Instrumente: Wie Solar Orbiter die Verbindung herstellte

Solar Orbiter operiert näher an der Sonne als die meisten früheren Missionen und trägt ein sorgfältig integriertes Paket aus Fernerkundungs- und in situ-Instrumenten. Zwischen November 2020 und Dezember 2022 zeichnete das Raumfahrzeug mehr als 300 energiereiche Elektronenereignisse auf und kombinierte dabei direkte Partikelmessungen mit gleichzeitigen Bild- und Spektroskopiebeobachtungen der Sonnenatmosphäre.

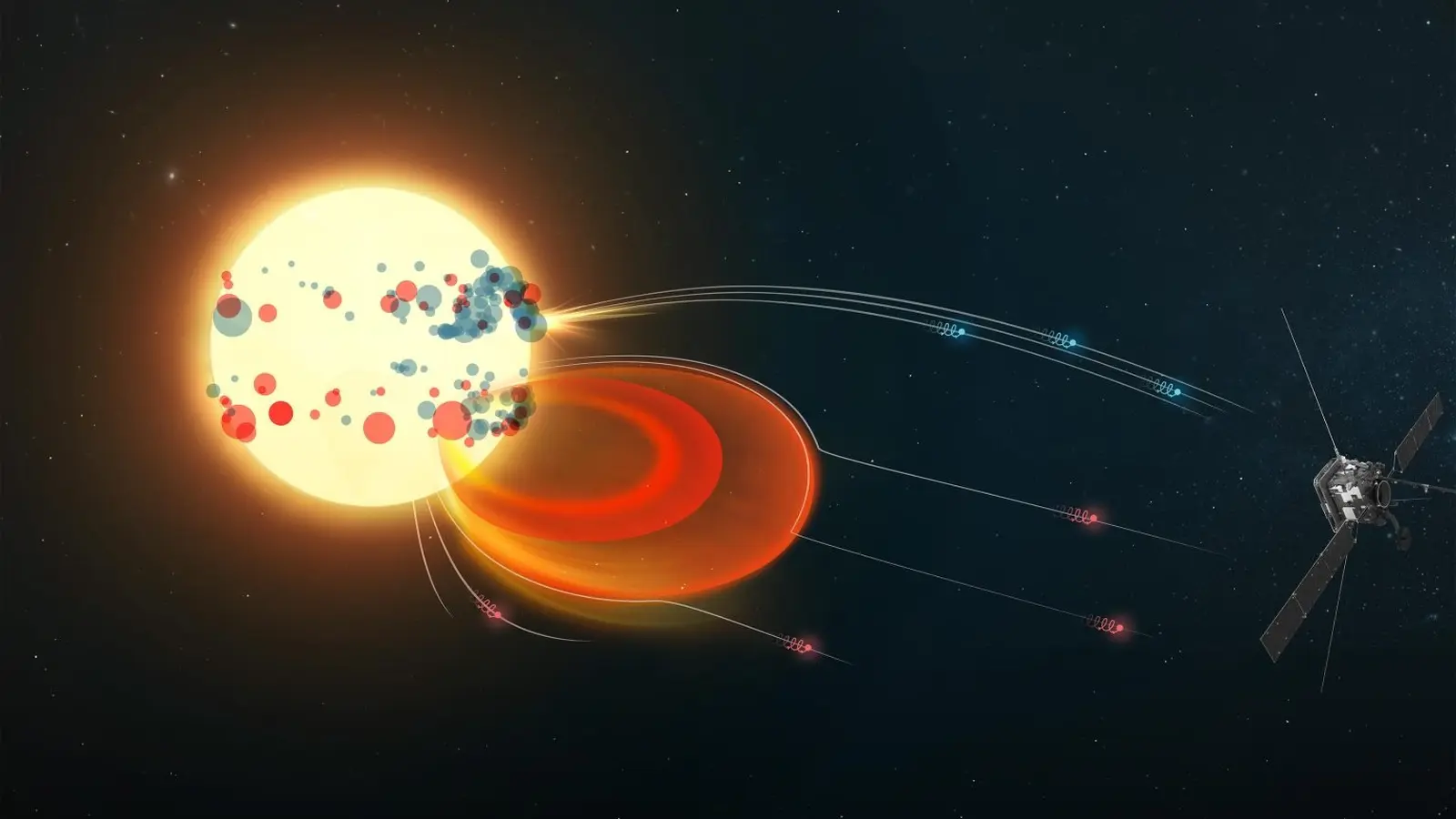

Solar Orbiter beobachtete zwischen November 2020 und Dezember 2022 mehr als 300 Ausbrüche von „sonnenenergetischen Elektronen“. Zum ersten Mal ist die Verbindung zwischen den energiereichen Elektronen im Weltraum und ihren Quellen auf der Sonne klar erkennbar. Die Elektronen werden von zwei unterschiedlichen Quellen gestartet: Sonnenflares (blaue Punkte) und koronalen Massenauswürfen (rote Punkte). Sonnenflares setzen kurze, schnelle Elektronenimpulse frei, während CMEs breitere, allmählichere Schübe energiereicher Elektronen ausstoßen. Credit: ESA & NASA/Solar Orbiter/STIX & EPD

Der Datensatz, auf dem die Studie basiert, nutzte acht der zehn wissenschaftlichen Instrumente von Solar Orbiter. Wichtige Beiträge kamen von:

- Energetic Particle Detector (EPD): in situ-Messungen der Elektronenflüsse und ihrer Energien, während Solar Orbiter durch die Ströme flog.

- Spectrometer/Telescope for Imaging X-rays (STIX): zeichnete Röntgenemissionen auf, die entstehen, wenn energiereiche Elektronen auf die Sonnenatmosphäre treffen.

- Extreme Ultraviolet Imager (EUI) und Metis-Koronagraph: lieferten Kontext zu den Sonnenursprüngen — Sonnenflares, Jets und koronale Massenauswürfe (CMEs).

Durch die Kombination von in situ-Partikeldetektion mit Fernerkundungsbeobachtungen der Sonne konnten Wissenschaftler sowohl Zeitpunkt als auch Ort der Elektronenbeschleunigung bestimmen und nachvollziehen, wie sie in den interplanetaren Raum entkamen. Wie der Erstautor Alexander Warmuth (Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam) anmerkt: „Indem wir so dicht an unseren Stern herangehen, konnten wir die Teilchen in einem relativ ‚pristine‘ frühen Zustand messen und so genau Zeitpunkt und Ort ihres Ursprungs auf der Sonne bestimmen.“

Zwei verschiedene Elektronenpopulationen identifiziert

Das zentrale Ergebnis ist eine klare Trennung zwischen zwei Typen von sonnenenergetischen Elektronenereignissen:

- Impulsive Ereignisse, verbunden mit Sonnenflares: Diese erzeugen kurze, intensive Ausstöße hochenergetischer Elektronen, die schnell entlang der Magnetfeldlinien entweichen. Flares treten in kleineren, sehr aktiven Regionen der Sonnenoberfläche auf und führen häufig zu schmalen Jets und lokalisierten Röntgenemissionen.

- Graduelle Ereignisse, assoziiert mit koronalen Massenauswürfen (CMEs): CMEs sind gewaltige Ausstöße von Plasma und Magnetfeld aus der Sonnenkrone. Sie können Elektronen langsamer und über ein größeres Längenspektrum beschleunigen und dadurch langanhaltende Schübe energiereicher Teilchen erzeugen.

„Wir sehen eine deutliche Aufteilung zwischen ‚impulsiven‘ Partikelereignissen, bei denen energiereiche Elektronen in kurzen Ausbrüchen durch Sonnenflares von der Sonnenoberfläche losgeschleudert werden, und ‚gradualen‘ Ereignissen, die mit ausgedehnteren CMEs verbunden sind und breitere Partikelschübe über längere Zeiträume freisetzen“, sagt Alexander Warmuth.

Solar Orbiter beobachtete diesen Sonnenflare am 11. November 2022 mit seinen Instrumenten Extreme Ultraviolet Imager (EUI) und Spectrometer/Telescope for Imaging X-rays (STIX). Das EUI-Filmmaterial (gelb) zeigt Millionen Grad heißes Gas in der Sonnenatmosphäre. Eine schmale Gasauswurf-Fahne aus dem Flare, ein sogenannter Solarjet, ist deutlich nach rechts unten im Ausschnitt zu erkennen. Sonnenflares schleudern Elektronen sowohl nach außen in den Weltraum als auch nach innen zur Sonnenoberfläche; beim Auftreffen auf die Oberfläche erzeugen sie Röntgenstrahlung. Diese Röntgenemission, aufgezeichnet von STIX, ist überlagert in Blau. Credit: ESA & NASA/Solar Orbiter/EUI & STIX

Wie Teilchen reisen: Verzögerungen und Transporteffekte

Ein hartnäckiges Rätsel, das die Studie anspricht, ist die variable Verzögerung zwischen einer aus der Ferne beobachteten Sonneneruption (Flare oder CME) und der Detektion energiereicher Elektronen in der Nähe eines Raumfahrzeugs. In einigen Fällen scheinen Elektronen Stunden nach dem auslösenden Sonnenereignis anzukommen. Der Datensatz von Solar Orbiter zeigt, dass ein Teil dieser Verzögerung nicht intrinsisch an der Sonne entsteht, sondern durch Transporteffekte im Sonnenwind bedingt ist.

Streuung und Turbulenz in der Heliosphäre

Der interplanetare Raum ist vom Sonnenwind erfüllt — einem Überschallstrom aus Plasma, der das Magnetfeld der Sonne trägt. Dieses magnetisierte Plasma ist turbulent: Unregelmäßigkeiten und Wellen streuen geladene Teilchen. Wenn Elektronen nach außen propagieren, treffen sie auf magnetische Turbulenzen, die ihre Richtung und Geschwindigkeit verändern können; das führt zu Messverzögerungen und zur Verschmierung des ursprünglichen Impulssignals.

„Es stellt sich heraus, dass dies zumindest teilweise damit zusammenhängt, wie die Elektronen durch den Raum reisen — es könnte eine Verzögerung bei der Freisetzung sein, aber auch eine Verzögerung bei der Detektion“, sagt ESA-Forschungsstipendiatin Laura Rodríguez-García. „Die Elektronen treffen auf Turbulenzen, werden in verschiedene Richtungen gestreut und so weiter, sodass wir sie nicht sofort wahrnehmen. Diese Effekte summieren sich, je weiter man sich von der Sonne entfernt.“

Da Solar Orbiter Messungen in geringeren Entfernungen durchführte, konnte das Team die Elektronen in einem relativ ‚pristine‘ Zustand erfassen, bevor kumulative Streueffekte dominieren. Der Vergleich von Beobachtungen in unterschiedlichen Radialentfernungen erlaubte es, Quelleneigenschaften (Flare vs. CME) von Transporteffekten in der Heliosphäre zu trennen.

Wissenschaftliche Bedeutung und Auswirkungen auf das Weltraumwetter

Die Unterscheidung zwischen flare-getriebenen und CME-getriebenen Elektronenpopulationen hat unmittelbaren Wert für die Vorhersage von Weltraumwetter. CMEs stellen im Allgemeinen ein größeres Risiko dar, weil sie größere Mengen hochenergetischer Partikel enthalten und häufig Schocks erzeugen, die geladene Teilchen weiter beschleunigen. Indem vorhergesagt wird, welcher Ereignistyp die beobachteten energiereichen Elektronen hervorruft, können Prognostiker Schweregrad und Dauer von Strahlungsepisoden besser einschätzen.

Sicherheit der Erde: Entscheidend ist, dass dieser Befund für unser Verständnis des Weltraumwetters wichtig ist, da eine genaue Vorhersage wesentlich ist, um Raumfahrzeuge funktionsfähig und sicher zu halten. Eine der beiden Arten von SEE-Ereignissen ist besonders relevant für das Weltraumwetter: die mit CMEs verbundene, die tendenziell mehr hochenergetische Partikel enthält und damit größere Schäden verursachen kann. Deshalb ist die Fähigkeit, zwischen beiden Elektronentypen zu unterscheiden, von hoher Bedeutung für die Vorhersage.

„Erkenntnisse wie diese vom Solar Orbiter werden helfen, zukünftige Raumfahrzeuge besser zu schützen, indem sie uns ein besseres Verständnis der energiereichen Teilchen von der Sonne liefern, die unsere Astronauten und Satelliten bedrohen“, sagt Daniel Müller, ESA-Projektwissenschaftler für Solar Orbiter. Der durch die Studie erzeugte Datensatz bildet eine wachsende Datenbank, die Forschende weltweit nutzen werden, um Modelle zur Teilchenbeschleunigung und -ausbreitung zu verfeinern.

Verwandte Technologien, operative Missionen und nächste Schritte

Diese Forschung unterstreicht, wie koordinierte Instrumentierung — die Kombination von in situ-Partikeldetektoren mit hochauflösender Sonnenbildgebung und Spektroskopie — Durchbrüche beim Verständnis der Sonnen-Teilchenbeschleunigung ermöglicht. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen sowohl in die Grundlagenforschung als auch in operative Weltraumwetter-Infrastrukturen ein.

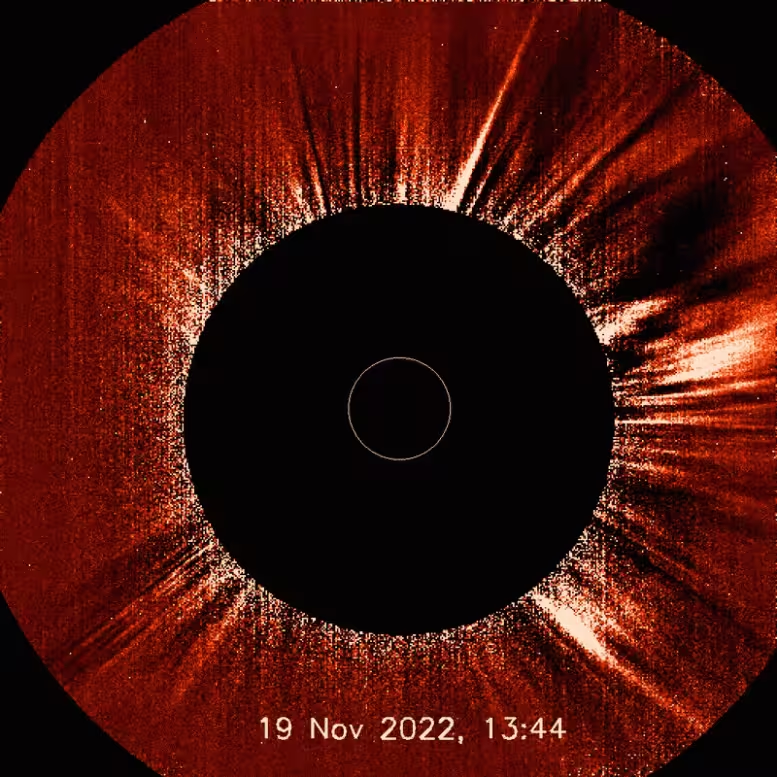

Solar Orbiter beobachtete diesen koronalen Massenauswurf (CME) am 19. November 2022. Ein CME ist eine gewaltige Eruption von Milliarden Tonnen Plasma und begleitenden Magnetfeldern aus der äußeren Sonnenatmosphäre. Das Instrument Metis bildet die äußere Sonnenatmosphäre ab, indem es die helle Scheibe künstlich abdeckt, ähnlich wie bei einer totalen Sonnenfinsternis. In diesem Film sind Größe und Position der Sonne durch den weißen Kreis dargestellt. Credit: ESA & NASA/Solar Orbiter/Metis

Zukünftige Missionen: Vigil und SMILE

Zwei kommende ESA-Missionen werden unsere Beobachtungsmöglichkeiten erweitern:

- Vigil (Start ~2031): Wird von einem Beobachtungspunkt aus die östlichen und westlichen Ränder der Sonne (die „Seiten“ der Sonne in Bezug auf die Erde) beobachten, um frühzeitiger CMEs zu erkennen, die auf eine erdgerichtete Bahn drehen können. Die kontinuierliche Seitenperspektive von Vigil wird die Vorlaufzeiten für die Prognose von CME-Trajektorien, Geschwindigkeit und Einschlagswahrscheinlichkeit verbessern.

- SMILE (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer, bevorstehender Start): Wird die dynamische Wechselwirkung zwischen Sonnenwindpartikeln und der Magnetosphäre der Erde untersuchen und klären, wie energiereiche Elektronenströme und andere solare Einflüsse den magnetischen Schutzschild unseres Planeten stören.

Diese Missionen bilden zusammen mit Solar Orbiter und anderen Observatorien ein Netzwerk mit mehreren Blickwinkeln, das sowohl das physikalische Verständnis als auch die operative Vorhersage des Weltraumwetters verbessert.

Experteneinschätzung

Dr. Maya Singh, leitende Helio-Physikerin an einer großen Universität (fiktive Expertin), kommentiert: „Was Solar Orbiter geleistet hat, ist die Trennung der Fingerabdrücke zweier Beschleunigerprozesse auf der Sonne. Die Beobachtung von Elektronen nahe ihrem Ursprung reduziert die durch Transporteffekte im Sonnenwind eingeführte Mehrdeutigkeit. Praktisch bedeutet das bessere Modelle für Strahlungsumgebungen um Raumfahrzeuge und klarere Kriterien für Schutzmaßnahmen von Satelliten und Astronauten.“

Dr. Singh fügt hinzu: „Die Kombination aus Fernerkundungs- und in situ-Messungen in derselben Mission ist ein Paradigma für zukünftige Helio-Physik-Missionen. Mit der Ergänzung durch Seitenperspektiven wie Vigil und zielgerichtete Magnetosphärenmissionen wie SMILE wird unsere Vorhersagefähigkeit für Weltraumwetter deutlich verbessert.“

Fazit

Die Beobachtungen des Solar Orbiter haben eine zentrale Frage zu den schnellsten geladenen Teilchen der Sonne geklärt, indem sie zeigten, dass energiereiche Elektronen hauptsächlich in zwei Varianten auftreten: impulsive Ausbrüche durch Sonnenflares und graduelle Schübe, die mit koronalen Massenauswürfen verbunden sind. Durch die Messung von mehr als 300 SEE-Ereignissen mit komplementären Instrumenten und in geringeren Distanzen als frühere Sonden konnte die Mission Quelleneigenschaften von Transporteffekten durch den turbulenten Sonnenwind trennen. Das Ergebnis stärkt die Weltraumwettervorhersage, informiert Schutzstrategien für Satelliten und Astronauten und legt eine Grundlage für neue Missionen — Vigil und SMILE — die unsere Beobachtungsabdeckung des Sonne‑Erde‑Systems weiter ausbauen. Die wachsende Solar Orbiter-Datenbank wird der globalen Helio-Physik-Community weiterhin dienen, während wir Modelle zur Teilchenbeschleunigung, Ausbreitung und planetaren Auswirkungen verfeinern.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen