12 Minuten

Die Erde wurde bereits von einer Handvoll interstellarer Objekte (ISOs) besucht, und neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Einschläge dieser Wanderer nicht gleichmäßig über die Erdoberfläche verteilt sind. Durch das Modellieren von Ankunftsrichtungen, Geschwindigkeiten und saisonalen Mustern hypothetischer, die Erde treffender ISOs beginnen Astronominnen und Astronomen, Karten zu erstellen, die zeigen, wann und wo diese seltenen Besucher das größte Risiko darstellen.

Interstellare Besucher: eine kurze Einführung

Unsere kosmische Nachbarschaft hat mindestens drei bestätigte interstellare Eindringlinge gesehen: das zigarrenförmige 1I/ʻOumuamua im Jahr 2017, den Kometen 2I/Borisov im Jahr 2019 und das kürzlich beobachtete 3I/ATLAS. Diese Objekte stammen aus anderen Planetensystemen und durchquerten die Milchstraße, bevor sie unser Sonnensystem schnitten. Angesichts des Alters der Galaxie und der großen Zahl von Planetensystemen schließen Forschende plausibel, dass viele ISOs im Verlauf der letzten 4,6 Milliarden Jahre an unserem Planeten vorbeigegangen sind — und dass einige davon möglicherweise mit der Erde kollidiert sind.

Diese Illustration eines Künstlers zeigt das interstellare Objekt (ISO) ʻOumuamua auf seiner Reise durch unser Sonnensystem. Wir kennen zwar drei ISOs, doch die tatsächliche Zahl muss deutlich höher sein. Welche Gefahr gehen von ihnen für die Erde aus?

Das frühe Sonnensystem war deutlich chaotischer als heute: Kollisionen zwischen Planetesimalen und Protoplaneten formten die terrestrischen Planeten und reduzierten die Anzahl der Einschlagskörper. Interstellare Objekte sind jedoch nicht an diese lokale Population gebunden und könnten über kosmische Zeiten hinweg mit annähernd konstanter Rate eintreffen. Daraus ergeben sich wichtige Fragen: Wie wahrscheinlich ist ein Einschlag eines ISO auf der Erde, und an welchen Orten und zu welchen Zeiten würde ein solcher Einschlag am wahrscheinlichsten erfolgen?

Die Suche nach Antworten ist nicht nur akademisch: Für die Planetare Verteidigung sowie für die Planung astronomischer Beobachtungsprogramme sind Verteilungen von Ankunftsrichtungen, Geschwindigkeiten und zeitlichen Mustern von hoher Relevanz. Solche Verteilungen helfen bei der Priorisierung von Himmelsbereichen, Optimierung von Surveys und bei der Vorbereitung auf mögliche Schnellreaktionen.

Wie die Studie das Einschlagsrisiko modellierte

Ein jüngerer Artikel mit dem Titel "The Distribution of Earth-Impacting Interstellar Objects", geleitet von Darryl Seligman (Michigan State University), geht genau dieser Frage nach, indem er eine synthetische Population interstellarer Objekte simuliert und jene Bahnen verzeichnet, die die Erde schneiden würden. Statt absolute Einschlagsraten zu prognostizieren — was ohne verlässliche ISO-Zählungen unmöglich ist — konzentrierte sich das Team auf die erwartete Verteilung von Ankunftsrichtungen (Radianten), Geschwindigkeiten und saisonalen Zeitpunkten für ISO-Kollisionen.

Für ein praktikables Modell gingen die Autorinnen und Autoren von ISO-Kinematiken aus, die denen ähneln, die aus M-Zwergsternen (Roten Zwergen) ausgestoßen werden könnten. M-Sterne sind die bei weitem häufigste Sternklasse in der Milchstraße; deshalb ist die Verwendung ihrer Geschwindigkeitsverteilung eine logische erste Näherung, wenn auch eine vereinfachte Annahme. Die Studie betont, dass die tatsächlichen Kinematiken interstellarer Objekte derzeit beobachtend kaum eingeschränkt sind — andere Annahmen würden die Ergebnisse ändern können.

Mithilfe von Monte-Carlo-Simulationen erzeugten die Forschenden eine synthetische Population in der Größenordnung von 10^10 interstellaren Objekten, woraus sich rund 10^4 synthetische Einschlagskandidaten für die statistische Auswertung ergaben. Aus dieser Stichprobe leiteten sie charakteristische Radianten (Himmelsrichtungen), Einschlaggeschwindigkeiten, saisonale Trends und geografische Muster auf der Erdoberfläche ab. Solche großen Simulationsmengen sind nötig, um robuste statistische Aussagen über seltene Ereignisse wie ISO-Einschläge zu treffen.

Technisch gesehen beinhaltete das Vorgehen auch die Modellierung der Gravitationseinflüsse von Sonne und Planeten, Berücksichtigung der Erdbahn und -rotation sowie die Monte-Carlo-Varianz in Anfangsbedingungen. Diese Details sind wichtig, um systematische Verzerrungen zu reduzieren und um zu prüfen, wie sensitiv die Ergebnisse gegenüber den getroffenen Annahmen sind.

Bevorzugte Ankunftsrichtungen: Sonnenapex und galaktische Ebene

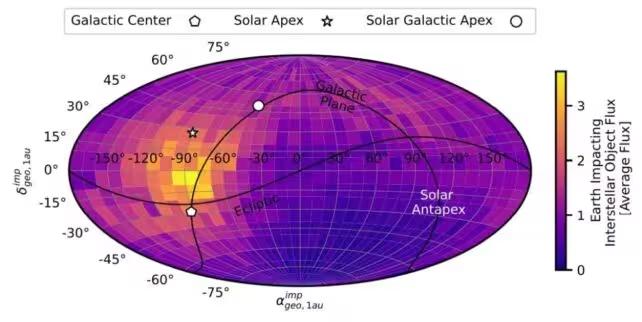

Eines der deutlichsten Ergebnisse ist, dass die Erde treffende ISOs nicht isotrop verteilt eintreffen. Die Simulationen zeigen in zwei bevorzugten Richtungen eine ungefähr doppelte Flussstärke verglichen mit dem Mittel — also eine Faktor-zwei-Erhöhung: zum einen in Richtung des Sonnenapex und zum anderen entlang der galaktischen Ebene.

Der Sonnenapex ist die Richtung, in die sich die Sonne relativ zu den Nachbarsternen bewegt; einfacher gesagt ist es die Richtung, in die unser Sonnensystem durch die Milchstraße reist. Aufgrund dieser Bewegung hat das Sonnensystem eine größere kollisionswirksame Querschnittsfläche für Objekte, die von vorn kommen — ähnlich wie ein Auto beim Vorwärtsfahren mehr Regentropfen auf der Windschutzscheibe einfängt. Die galaktische Ebene enthält die Mehrzahl der Sterne und des stellaren Materials der Galaxie, sodass ein erhöhter Fluss aus dieser diskförmigen Region ebenfalls plausibel ist.

Diese Abbildung zeigt die Radianten der auf die Erde treffenden interstellaren Objekte. "Interstellare Objekte neigen dazu, die Erde in Richtung des Sonnenapex und der galaktischen Ebene zu treffen", schreiben die Autorinnen und Autoren. "Es gibt Flussverstärkungen/-defizite um den Faktor ∼2 im Vergleich zum Mittel in Richtung Sonnenapex/Antapex. Es gibt auch eine Verstärkung von Einschlagskörpern in Richtung der galaktischen Ebene." (Seligman et al. 2025)

Die Erkenntnis über bevorzugte Ankunftsrichtungen hat direkte Auswirkungen auf Observationsstrategien: Telescopes und Surveys können gezielt Himmelsregionen mit erhöhter Eintrittswahrscheinlichkeit priorisieren, was die Entdeckungsrate interstellarer Kleinkörper verbessern würde.

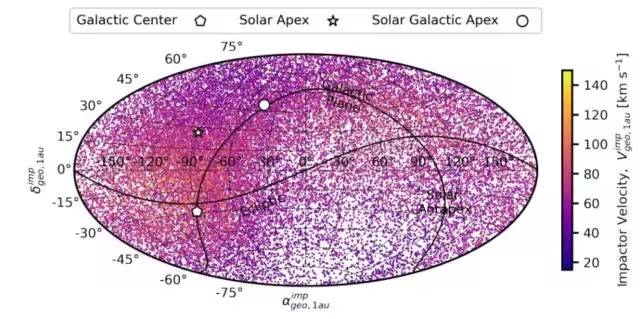

Geschwindigkeitsbefunde und gravitative Bündelung

Die Simulationen zeigen zudem nuancierte Muster bei den ISO-Geschwindigkeiten. Insgesamt haben Einschlagskandidaten, die aus Richtung des Sonnenapex und der galaktischen Ebene kommen, tendenziell höhere Relativgeschwindigkeiten gegenüber der Sonne. Paradoxerweise ist jedoch die Teilmenge jener Objekte, die tatsächlich die Erde trifft, zugunsten langsamerer Geschwindigkeiten verschoben.

Wie lässt sich das erklären? Die Gravitation der Sonne kann langsamer fliegende hyperbolische Objekte erheblich ablenken und in bahnen bringen, die die Erdumlaufbahn kreuzen. Anders ausgedrückt: Während die schnellsten ISOs das Sonnensystem meist mit wenig Wechselwirkung durchqueren, sind langsamere hyperbolische Körper anfälliger für gravitative Fokussierung und damit wahrscheinlicher, zu Erde-Einschlägen zu führen.

Dieses Phänomen ist ein gutes Beispiel für die Bedeutung von gravitativen Wechselwirkungen in der Bahndynamik. Es zeigt, dass reine Ankunftsgeschwindigkeiten nicht ausreichen, um Einschlagswahrscheinlichkeiten zu schätzen — die Bahnbiegung durch massereiche Körper spielt eine entscheidende Rolle.

Diese Grafik veranschaulicht die Geschwindigkeiten von die Erde treffenden ISOs. "Interstellare Objekte treffen die Erde mit höheren Geschwindigkeiten, wenn sie sich dem Sonnenapex und der galaktischen Ebene nähern", schreiben die Forschenden. Das gilt für alle Einschlagskörper, nicht nur für ISOs. (Seligman et al. 2025)

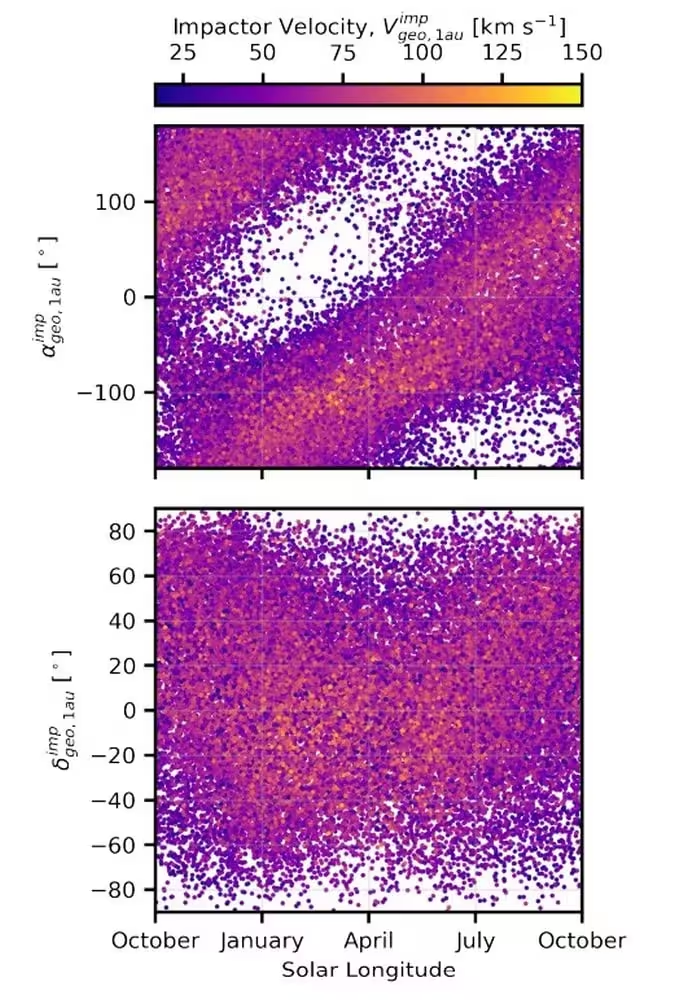

Jahreszeiten, Breitengrade und menschliche Exposition

Der Zeitpunkt ist entscheidend. Die Bewegung der Erde um die Sonne ändert ihre Nettogeschwindigkeit relativ zu einfallenden ISOs. Die Studie findet, dass schnellere ISO-Einschlagskandidaten bevorzugt im Frühling auftreten, wenn die Erde in Richtung des Sonnenapex unterwegs ist; umgekehrt steigt in den Wintermonaten die Häufigkeit potenzieller Einschlagobjekte, weil die Erde dann in Richtung des Sonnenantapex zeigt und so effektiv mehr langsamere Körper einfängt.

Diese Abbildung zeigt die Geschwindigkeiten die Erde treffender ISOs nach Jahreszeit. "Schnellere interstellare Objekte sind im Frühling eher wahrscheinlich, wenn die Erde in Richtung des Apex bewegt", erklären die Autoren. (Seligman et al. 2025)

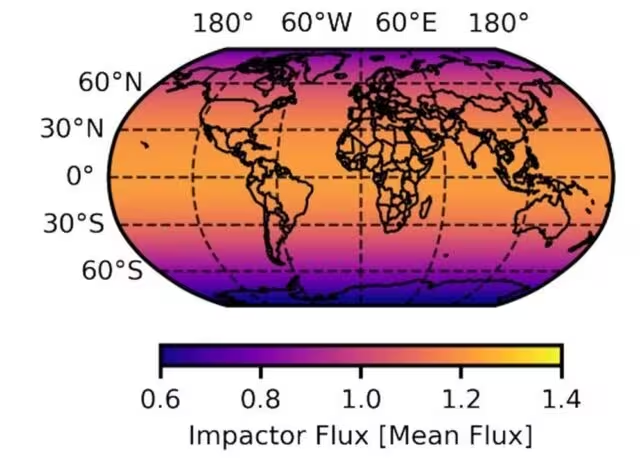

Geografisch ergibt sich in den Simulationen ein erhöhtes Risiko für niedrige Breitengrade nahe dem Äquator. Zudem zeigt sich eine leichte Bevorzugung der Nordhalbkugel — bemerkenswert, da dort rund 90 % der Weltbevölkerung leben. Diese regionalen Unterschiede resultieren aus der Geometrie von Erdrotation und Erdbahn relativ zu den ankommenden Radianten.

Für die Planetare Verteidigung und Katastrophenvorsorge bedeuteten diese Muster, dass Bevölkerungsreiche Regionen, vor allem in der Nähe des Äquators und auf der Nordhalbkugel, potentiell stärker exponiert sind. Das heißt nicht, dass bestimmte Länder direkt gefährdeter sind, aber die Wahrscheinlichkeit einer Landung in äquatornahen Regionen ist erhöht — ein Aspekt, den Notfallplaner berücksichtigen sollten.

Diese Abbildung zeigt den Einschlagsfluss für verschiedene Erdregionen. "Interstellare Objekte treffen die Erde wahrscheinlicher in niedrigen Breitengraden nahe dem Äquator", schreiben die Autoren. "Es gibt eine leichte Präferenz für Einschlagskörper auf der Nordhalbkugel." (Seligman et al. 2025)

Begrenzungen und warum Zählungen weiterhin unklar sind

Entscheidend ist: Das Papier sagt nicht — und kann nicht — voraus, wie häufig interstellare Einschläge tatsächlich vorkommen. Die absolute Zahlendichte von ISOs im interstellaren Raum ist unbekannt. Das Modell konzentriert sich daher auf Verteilungen und Geometrie statt auf absolute Häufigkeiten. Die Autorinnen und Autoren betonen ausdrücklich, dass sie definitive Ratenabschätzungen vermeiden, weil die zugrunde liegende ISO-Population nicht eingeschränkt ist.

Die Entscheidung, M-Stern-Kinematiken zu verwenden, ist pragmatisch, aber nicht endgültig; andere Sternpopulationen, Ejektionsmechanismen oder Dynamiken in Planetensystemen könnten die Richtung- und Geschwindigkeitsverteilungen verändern. Trotzdem sind die allgemeinen Trends — bevorzugte Ankunft aus Sonnenapex und galaktischer Ebene, gravitative Fokussierung langsamerer Objekte und saisonale sowie Breitengrad-Biases — wahrscheinlich qualitativ für eine breite Palette kinematischer Annahmen gültig.

Weitere Unsicherheiten ergeben sich aus Selektionsbias bei Beobachtungen: Schnelle, kleine ISOs sind schwer zu entdecken; langsame oder größere Objekte sind leichter zu verfolgen. Verbesserte Detektionskapazitäten und längere Beobachtungszeiträume werden nötig sein, um diese Unsicherheiten systematisch zu reduzieren.

Folgen für Beobachtung und Planetare Verteidigung

Die Verteilungs-Karten sind mehr als nur theoretische Übungen: Sie geben konkrete Hinweise für Surveys, die ISOs und potentielle Einschlagsobjekte in den kommenden Jahren entdecken sollen. Das Vera C. Rubin Observatory und sein Legacy Survey of Space and Time (LSST) werden unsere Empfindlichkeit gegenüber schwachen, schnell bewegten Objekten dramatisch erhöhen. Indem sie anzeigen, wo am Himmel und wann im Jahr erdtreffende ISOs am wahrscheinlichsten sind, helfen die Ergebnisse, Suchstrategien und Nachbeobachtungen zu priorisieren.

Aus Sicht der Planetaren Verteidigung betonen die Resultate, dass Fenster zur Entdeckung von ISOs saisonal und richtungsabhängig sein können. Schnelle Identifikation und präzise Bahnbestimmung werden entscheidend sein, denn selbst kleine ISOs mit interstellaren Geschwindigkeiten können energetische Einschläge verursachen. Die Community benötigt sowohl breitflächige Surveys als auch schnelle Reaktionsketten für Follow-up-Beobachtungen, Spektralanalyse und Bahnbestimmung, um eingehende Bedrohungen frühzeitig zu charakterisieren und gegebenenfalls Abwehrmaßnahmen planen zu können.

Praktische Maßnahmen umfassen die Integration der Verteilungsergebnisse in Observations-Planer, die Entwicklung von Early-Warning-Pipelines, sowie internationale Kooperationen für schnelle Datenteilung und koordinierte Nachbeobachtungen. Simulationen wie die hier diskutierte liefern die Grundlage, um solche Operationalisierungen zu priorisieren.

Expertinnen- und Experteneinschätzung

Dr. Maria Lopez, eine Astrophysikerin, die an Survey-Programmen für Kleinkörper arbeitet, kommentiert: "Diese Studie gibt uns ein deutlich klareres Bild davon, wo wir suchen und wann wir besonders wachsam sein sollten. Auch wenn das absolute Risiko durch ISOs weiterhin ungewiss ist, hilft das Wissen um wahrscheinliche Radianten und saisonale Muster, Survey-Strategien zu optimieren. Das Rubin Observatorys LSST könnte diese Vorhersagen innerhalb weniger Jahre bestätigen oder verfeinern."

Lead-Autor Darryl Seligman und seine Kolleginnen und Kollegen betonen, dass ihre Arbeit ein frühes Stadium darstellt: Sie rahmt Erwartungen ein und benennt beobachtbare Größen, die kommende Einrichtungen testen können. Sobald das Rubin Observatory in Betrieb geht und eine Flut von transienten Detektionen liefert, werden Astronominnen und Astronomen die Kinematik und Häufigkeit von ISOs schneller eingrenzen und aus theoretischen Verteilungen messbare Populationen machen.

Breitere wissenschaftliche Gewinne

Über das Einschlagsrisiko hinaus bietet das Studium interstellarer Objekte ein seltenes, direktes Fenster in Zusammensetzung und Dynamik fremder Planetensysteme. Jedes entdeckte ISO trägt Informationen über Planetenbildungs- und Ejektionsprozesse, die sein Heimatsystem geformt haben. Das Kartieren ihrer Ankunftsrichtungen und Geschwindigkeiten fördert daher sowohl die planetare Verteidigung als auch die vergleichende Planetenforschung (comparative planetology).

Unterm Strich unterstreicht die Arbeit eine einfache, aber potente Erkenntnis: ISOs sind weder gleichmäßig verteilt noch anonym. Sie kommen aus bevorzugten Richtungen, zu bevorzugten Zeiten, und ihre Wechselwirkungen mit Sonne und Erde erzeugen messbare Verzerrungen. Mit den nächsten Generationen von Surveys werden diese Verzerrungen getestet werden — und unser Wissen über diese kosmischen Touristen wird sich von wenigen Zufallsfunden zu statistisch belastbaren Aussagen entwickeln.

Die Studie zeigt auch, wie eng Beobachtungsastronomie, numerische Simulation und Planetare Verteidigung inzwischen verknüpft sind. Eine verbesserte Detektion interstellarer Objekte wird nicht nur unser Wissen über die Entstehung von Planetensystemen vertiefen, sondern auch helfen, reale Schutzmaßnahmen für die Erde besser zu planen. In einer Ära, in der große Himmelsdurchmusterungen Routine werden, liefern solche theoretischen Arbeiten die Fahrpläne, nach denen Observatorien und Verteidigungsnetzwerke operieren sollten.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen