6 Minuten

Neuere Forschungen haben die Verbindung zwischen Diabetes und Demenz gefestigt und biologische Wege aufgezeigt, die die Blutzuckerregulation mit der Gehirngesundheit verknüpfen. Dieser Artikel fasst zehn evidenzbasierte Mechanismen zusammen, die erklären, wie Diabetes und kognitiver Abbau sich gegenseitig beeinflussen, und hebt therapeutische Entwicklungen aus der Diabetesforschung hervor, die Demenz verlangsamen oder verhindern könnten. Ziel ist es, eine klare, wissenschaftlich fundierte Ressource für Kliniker, Forschende und interessierte Leser zu bieten, die sich für Neuroendokrinologie, Neurodegeneration und translationale Therapien interessieren.

Mechanismen, die Diabetes mit Demenz verknüpfen

1. Erhöhtes Demenzrisiko bei Menschen mit Diabetes

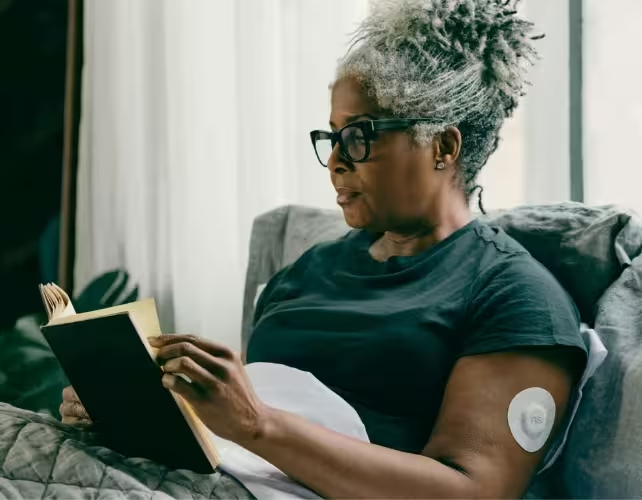

Epidemiologische Studien zeigen konsistent, dass Menschen mit Diabetes ein deutlich höheres Risiko haben, eine Demenz zu entwickeln als Menschen ohne Diabetes — etwa eine um rund 60 % erhöhte Wahrscheinlichkeit nach Anpassung an wichtige Störfaktoren. Episoden von Hypoglykämie (niedriger Blutzucker) sind ebenfalls unabhängig mit beschleunigtem kognitivem Abbau assoziiert: Wiederholte schwere Hypoglykämien korrelieren mit ungefähr 50 % höherem Risiko für messbare kognitive Beeinträchtigungen. (Nutrisense Inc/Pexels)

2. Insulinresistenz ist auch ein Problem des Gehirns

Insulinresistenz — wenn Zellen unzureichend auf Insulin reagieren und der Blutglukosespiegel erhöht bleibt — ist der zentrale Defekt bei Typ-2-Diabetes. Obwohl sie klassisch in Leber und Muskel beschrieben wird, tritt Insulinresistenz auch im Gehirn auf. Neurone sind auf Insulinsignale für synaptische Funktion, Plastizität und metabolische Regulation angewiesen; gestörte Signalwege können die neuronale Glukoseaufnahme und Energieproduktion reduzieren und so zu kognitiven Beeinträchtigungen beitragen.

3. Glukosehypometabolismus des Gehirns bei Demenz

Obwohl das Gehirn nur etwa 2 % der Körpermasse ausmacht, verbraucht es rund 20 % der Ruheenergie. Bei beginnender Alzheimer-Erkrankung und anderen Demenzen zeigen PET-Aufnahmen oft eine reduzierte zerebrale Glukosestoffwechselrate — Neurone scheinen die Glukose nicht mehr effizient zu nutzen. Einige Kliniker und Forschende verwenden informell den Begriff „Typ-3-Diabetes“, um diese Kombination aus zentraler Insulinresistenz und Glukosehypometabolismus zu beschreiben und die überlappende Pathophysiologie zu betonen.

4. Bidirektionales Risiko: Alzheimer kann die Glukoseregulation stören

Die Beziehung ist bidirektional: Alzheimer-Pathologie kann den Nüchternblutzucker erhöhen und prädiabetähnliche Profile fördern, selbst bei Menschen ohne vorbestehenden Diabetes. Experimentelle Modelle zeigen, dass Amyloid- und Tau-Pathologie die systemische Glukoseregulation stören können. Genetisch beeinträchtigt die APOE4-Variante — der stärkste gemeinsame genetische Risikofaktor für spät beginnende Alzheimer-Erkrankung — das Trafficking des Insulinrezeptors, reduziert die neuronale Insulinsensitivität und verknüpft Genotyp mit metabolischer Vulnerabilität.

5. Gefäßschäden und Störung der Blut-Hirn-Schranke

Hyperglykämie und starke Blutzuckerschwankungen schädigen die Mikrovasculatur in vielen Organen, einschließlich des Gehirns. Zerebrale Small-Vessel-Erkrankungen, verminderte Perfusion und ein Zusammenbruch der Blut-Hirn-Schranke (BHS) sind bei Diabetes häufig und stehen in engem Zusammenhang mit vaskulärer kognitiver Beeinträchtigung und gemischter Demenz. Eine geschädigte BHS fördert zudem Neuroinflammation, da periphere Toxine und Immunmediatoren leichter ins Gehirn eindringen können.

Therapeutika und translationale Erkenntnisse aus der Diabetesforschung

6. Ein Diabetes-Ursprung-Wirkstoff für Demenz: Memantin

Memantin, derzeit zur Behandlung moderater bis schwerer Alzheimer-Symptome zugelassen, wurde ursprünglich als Diabetestherapeutikum entwickelt. Während es in frühen Studien den Blutzucker nicht zuverlässig kontrollieren konnte, zeigte sich später eine neuroprotektive Wirkung — ein Beispiel dafür, wie metabolische Wirkstoffforschung die Neurologie informieren kann.

7. Metformin: potenzielle neuroprotektive Effekte

Metformin — das weltweit am häufigsten verschriebene blutzuckersenkende Medikament — passiert die Blut-Hirn-Schranke und beeinflusst mitochondriale Funktionen sowie Entzündungsprozesse. Beobachtungsdaten deuten darauf hin, dass Metformin bei Menschen mit Diabetes mit einer geringeren Demenzinzidenz verbunden ist; in manchen Kohorten steigt das Risiko, wenn Metformin abgesetzt wird. Randomisierte Studien laufen, um Metformin als kognitiven Schutz bei Menschen ohne Diabetes zu prüfen.

8. GLP‑1-Rezeptoragonisten und Plaquereduktion

GLP‑1-Rezeptoragonisten (zum Beispiel Semaglutid, vermarktet als Ozempic und Wegovy) senken den Blutzucker und fördern Gewichtsverlust. Große Beobachtungsdaten zeigen eine geringere Demenzinzidenz bei Menschen mit Diabetes, die GLP‑1-Präparate einnehmen; einige vergleichende Analysen deuten auf eine stärkere Risikoreduktion als bei Metformin hin. Laufende klinische Studien, darunter die EVOKE- und EVOKE-Plus-Studien mit oralem Semaglutid, untersuchen Effekte bei leichter kognitiver Beeinträchtigung und frühem Alzheimer. (imyskin/Canva)

9. Intranasales Insulin als gezielte Gehirntherapie

Da Insulinresistenz im Gehirn zentral für den kognitiven Abbau sein kann, wurde intranasales Insulin getestet, um Insulin direkt ins ZNS zu liefern und systemische Hypoglykämie zu minimieren. Kleine klinische Studien berichten vielversprechende Effekte auf Gedächtnisleistungen und Verlangsamung der Gehirnatrophie in ausgewählten Kohorten, doch Variabilität der Applikation und Langzeitsicherheit sind noch nicht geklärt.

10. SGLT2-Inhibitoren und Reduktion des Demenzrisikos

SGLT2-Inhibitoren — orale Wirkstoffe, die den Blutzucker durch vermehrte renale Glukoseausscheidung senken — haben sich als eine weitere Klasse etabliert, die bei Menschen mit Typ-2-Diabetes mit einem reduzierten Demenzrisiko verbunden ist. Vergleichende Analysen deuten darauf hin, dass SGLT2-Inhibitoren GLP‑1-Rezeptoragonisten bei der Senkung des Alzheimer- und vaskulären Demenzrisikos übertreffen könnten, möglicherweise über antiinflammatorische und zerebrovaskuläre Mechanismen.

Expert:inneneinschätzung

„Die Überschneidung zwischen Stoffwechselerkrankungen und Neurodegeneration ist eine der vielversprechendsten Grenzgebiete der translationalen Neurowissenschaften“, sagt Dr. Elena Morales, eine fiktive Neurologin und Forscherin in Neuroendokrinologie. „Wir sehen, dass Medikamente, die den Glukosestoffwechsel stabilisieren und Entzündungen reduzieren, messbare Effekte im Gehirn haben können. Die entscheidenden Fragen betreffen nun das richtige Timing, die Auswahl der Patientengruppen und ob diese Effekte auch bei Menschen ohne Diabetes auftreten. Große, gut kontrollierte klinische Studien werden darüber entscheiden.“

Dr. Morales betont, dass Beobachtungsdaten zwar protektive Assoziationen stützen, nur randomisierte Studien jedoch klären können, ob Diabetesmedikamente Demenz bei Menschen ohne Diabetes verhindern.

Auswirkungen für Forschung, klinische Praxis und öffentliche Gesundheit

Das Verständnis von Diabetes und Demenz als miteinander verbundene Erkrankungen verändert Präventions- und Behandlungsstrategien. Klinisch kann ein aggressives Management von Glykämiekontrolle, Blutdruck und vaskulären Risikofaktoren die kognitive Gesundheit erhalten. Aus Forschungssicht bieten Arzneimittelentwicklungs-Pipelines für Diabetes — 13 unterschiedliche Wirkmechanismenklassen und zahlreiche Kombinationsansätze — viele Kandidaten für eine Neuzuweisung. Zukünftige Richtungen umfassen bessere Biomarker für neuronale Insulinresistenz, präzise klinische Studien stratifiziert nach Genotyp (zum Beispiel APOE4-Status) sowie Kombinationstherapien, die Metabolismus, Gefäßgesundheit und Proteinaggregation gleichzeitig adressieren.

Fazit

Die aufkommenden Erkenntnisse positionieren Diabetes als einen wichtigen modifizierbaren Risikofaktor für Demenz durch verflochtene metabolische, vaskuläre und entzündliche Pfade. Mehrere Diabetesmedikamente zeigen Potenzial, das Demenzrisiko zu senken oder den kognitiven Abbau zu verlangsamen; entscheidende Fragen zu Kausalität, optimalem Zeitpunkt und Anwendbarkeit auf Menschen ohne Diabetes bleiben jedoch offen. Fortgesetzte interdisziplinäre Forschung — die Endokrinologie, Neurologie und klinische Pharmakologie verbindet — wird notwendig sein, um diese mechanistischen Einsichten in wirksame Präventions- und Behandlungsstrategien gegen altersbedingten kognitiven Abbau zu überführen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen