10 Minuten

Giraffen sind für ihre hohen Hälse bekannt, doch neue Forschung zeigt, dass ihre außergewöhnlich langen Beine eine ebenso entscheidende — und zuvor unterschätzte — Rolle dabei spielen, das Blut zum Gehirn zu transportieren. Indem sie das Herz näher an den Kopf heben, verringern lange Beine den energetischen Aufwand, Blut gegen die Schwerkraft nach oben zu pumpen. Diese Anpassung trug maßgeblich dazu bei, dass Giraffen auf der afrikanischen Savanne erfolgreich wurden.

Wie lange Beine die Herzarbeit reduzieren

Die meisten Tiere stehen vor einer einfachen kardiovaskulären Herausforderung: Je höher der Kopf über dem Herzen liegt, desto mehr Druck muss das Herz aufbauen, um Blut nach oben zu fördern. Erwachsene Giraffen halten routinemäßig systolische Blutdrücke über 200 mm Hg — mehr als doppelt so hoch wie bei vielen anderen Säugetieren — damit das Herz genügend Sauerstoff zu einem Schädel leiten kann, der zwei Meter oder mehr über der Brust sitzt. Dieser extreme Blutdruck macht das Giraffenherz energetisch teuer; im Ruhezustand kann das Herz einer Giraffe mehr Energie verbrauchen als der gesamte ruhende menschliche Körper.

Die Forscher Roger Seymour und Edward Snelling quantifizierten diese Kosten in einer Studie, die im Journal of Experimental Biology veröffentlicht wurde. Sie stellten eine einfache evolutionäre Frage: Erklärt allein ein langer Hals die kardiovaskulären Anforderungen von Giraffen, oder spielen auch lange Beine eine Rolle? Ihre Arbeit verbindet Anatomie, Physiologie und energetische Modellierung, um zu zeigen, wie Körpermaße, Blutdruck und Energiehaushalt zusammenwirken.

Bei ihren Modellen berücksichtigten die Autoren sowohl den statischen hydrostatischen Druck, der durch die Halslänge entsteht, als auch die metabolischen Kosten, die das Herz zur Aufrechterhaltung dieses Drucks dauerhaft tragen muss. Solche Integrationen von Energierechnungen mit morphologischen Daten sind wichtig, um nachzuvollziehen, welche Evolutionäre Schritte wirklich vorteilhaft sind, wenn Nahrung, Wasser und Prädationsdruck limitierende Faktoren darstellen.

Das Gedankenexperiment „elaffe“

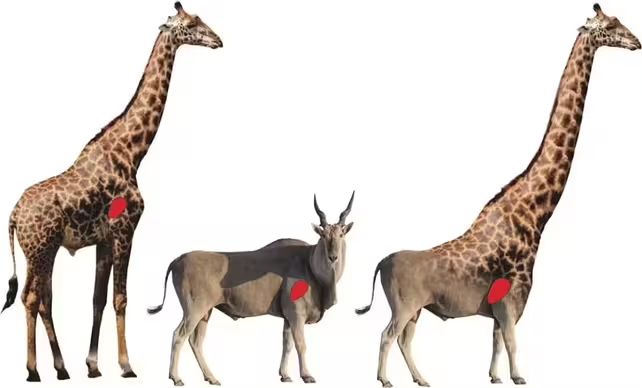

Um die Idee zu testen, konstruierte das Team ein hypothetisches Tier — halb Eland, halb Giraffe — das sie „elaffe" nannten. Dieses Wesen kombinierte den Körperbau und die unteren Gliedmaßen eines afrikanischen Elands mit einem halslanger Giraffe. Dadurch entstand ein Körperplan, bei dem das Herz relativ zum Kopf deutlich tiefer lag als bei echten Giraffen. Durch Simulationen des Blutkreislaufs des elaffe offenbarten die Forscher die energetischen Folgen dieser Anordnung: Das Herz müsste etwa 21 % der gesamten Energieaufnahme des Tieres aufwenden, um das Gehirn zu versorgen — verglichen mit rund 16 % bei einer realen Giraffe und nur etwa 6,7 % beim Menschen.

Indem echte Giraffen durch lange Beine das Herz näher an den Kopf heben, sparen sie effektiv etwa 5 % ihres täglichen Energiehaushalts. Diese Einsparung mag klein erscheinen, addiert sich jedoch über die Zeit zu einer beträchtlichen Energiemenge; die Autoren schätzen, dass die jährliche Energieersparnis mehr als 1,5 Tonnen Futter entsprechen könnte. Auf einer ressourcenbegrenzten Savanne kann dieser Unterschied über das Überleben in Dürreperioden, die Körperkondition und letztlich die Fortpflanzungschancen entscheiden.

Darüber hinaus beeinflussen solche energetischen Einsparungen mehrere Lebensprozesse: Wachstum, Immunfunktion, Fortpflanzungserfolg und die Fähigkeit, während Trockenzeiten Körpergewicht zu halten. Bei männlichen Giraffen, die oft intensiven Konkurrenzkämpfen ("Necking") ausgesetzt sind, können zusätzliche Energiereserven bei der Paarungszeit entscheidend sein. Daher sind die durch lange Beine erreichbaren Einsparungen nicht nur individuell vorteilhaft, sondern haben auch direkte Fitness-Konsequenzen.

Ein Kompromiss: lange Beine, unbeholfenes Trinken

Evolution verteilt Vorteile selten ohne Kosten. Fossile Befunde und anatomische Untersuchungen, zusammengefasst in Graham Mitchells Werk „How Giraffes Work", deuten darauf hin, dass Vorfahren der Giraffen zunächst ihre Beine verlängerten, bevor sie extrem lange Hälse entwickelten. Aus energetischer Sicht ist diese Reihenfolge plausibel: Längere Beine reduzieren die kardiovaskulären Kosten, während ein noch längerer Hals diese Kosten wieder erhöhen würde.

Gleichzeitig zwingen die langen Vordergliedmaßen Giraffen in eine verletzliche Haltung, wenn sie ihren Kopf zum Trinken absenken. Sie müssen ihre Vorderbeine seitlich spreizen und sich in eine ungeschickte Position begeben, die das schnelle Aufrichten erschwert, falls ein Raubtier auftaucht. Beobachtungsdaten zeigen, dass Giraffen vergleichsweise häufig eine Tränke ohne Trinken wieder verlassen — ein Verhalten, das als Ausdruck des Kompromisses zwischen Reichweite, Sicherheit und Überlebensstrategie verstanden werden kann.

Die langen Beine haben neben kardiovaskulären Vorteilen auch biomechanische Implikationen: Sie vergrößern die Schrittlänge und beeinflussen die Gangart, was energetisch vorteilhaft beim Zurücklegen großer Entfernungen sein kann. Gleichzeitig steigern extreme Gliedmaßenverhältnisse den mechanischen Hebelaufwand bei schnellen Richtungswechseln und Manövern. Daher ist die Morphologie der Giraffe ein Ergebnis multipler Selektionsfaktoren: Ernährung, Fortbewegung, Thermoregulation und Schutz vor Fressfeinden.

Verhaltensökologische Studien zeigen, dass Giraffen Anpassungsstrategien entwickelt haben, um diese Risiken zu minimieren, darunter die Wahl sicherer Trinkstellen, Gruppenzusammensetzung, bei der einige Tiere wachen, und kurze, koordinierte Trinkphasen. Die Entscheidung, ob ein Tier an einer Wasserstelle trinkt, hängt von Kontextfaktoren wie der Anwesenheit von Jungtieren, der Tageszeit und der Dichte potenzieller Raubtiere ab.

Wie lang kann ein Hals werden?

Physiologische Grenzen setzen einerseits klare Obergrenzen für die Länge terrestrischer Hälse. Der Blutdruck steigt ungefähr proportional zur Halslänge: Je länger der Hals, desto größer die hydrostatische Herausforderung für das Herz. Würden Tiere den Hals weit über die heutigen Dimensionen der Giraffe hinaus verlängern, würde die Energie, die das Herz aufbringen müsste, schließlich die Energie übersteigen, die dem Rest des Körpers zur Verfügung steht.

Einfach ausgedrückt lässt sich der hydrostatische Druck durch die Formel p = rho * g * h beschreiben (wobei rho die Dichte des Blutes, g die Erdbeschleunigung und h die Höhe ist). Mit wachsendem h steigt also der notwendige arterielle Druck linear. Bei einer Verdoppelung der Halslänge würde sich der hydrostatische Anteil am notwendigen Druck nahezu verdoppeln, und die metabolischen Kosten des Herzens würden deutlich ansteigen.

Die riesigen Sauropoden verdeutlichen diese Grenze. Giraffatitan, ein gewaltiger Sauropode, dessen Skelett im Museum für Naturkunde in Berlin steht, erreichte eine geschätzte Höhe von rund 13 Metern mit einer Halslänge von etwa 8,5 Metern. Würde man einen säugetierähnlichen Kreislauf proportional auf diese Halslänge skalieren, müsste das Herz etwa 770 mm Hg erzeugen — fast acht Mal so viel wie typische Säugetierblutdrücke — eine physiologische Forderung, die bei bekannten Herz-Kreislauf-Systemen höchst unwahrscheinlich erscheint. Diese Überlegungen erklären mit, warum kein bekanntes Landtier die Körperhöhe eines ausgewachsenen männlichen Giraffenbullen ohne spezielle Kreislaufanpassungen oder alternative Körperhaltungen zu übertreffen scheint.

Bei Dinosauriern könnten andere Lösungen möglich gewesen sein: ein sehr großer Herzmuskel, ein anderes Gefäßnetzwerk, reduzierte Stoffwechselraten oder eine Körperhaltung, die den hydrostatischen Druck vermindert. Bei modernen Säugetieren bieten solche Optionen nur begrenzten Spielraum, weshalb die evolutionäre Antwort meist ein Kompromiss aus moderater Halslänge und langen Beinen ist.

Folgen für Evolution und Biomechanik

Diese Forschung erweitert die klassische Erzählung in der Evolutionsbiologie. Die verbreitete Schulbuchaussage — dass Halsverlängerung primär dazu diente, höhere Laubschichten zu erreichen — bleibt ein plausibler Teil der Erklärung. Dennoch zeigt die energetische Rechnung, dass lange Beine nicht nur für größere Schrittlänge oder Geschwindigkeit nützlich waren; sie verringerten vor allem die kardiovaskulären Kosten der vertikalen Höhe und ermöglichten damit extreme Fütterungsstrategien.

Das Verständnis solcher Kompromisse ist nicht nur für Giraffen relevant. Vergleichende Physiologie und biomechanische Modellierung helfen zu erkennen, welche morphologischen Veränderungen energetisch machbar sind und welche an inneren physiologischen Grenzen scheitern. Solche Einsichten unterstützen Paläobiologen dabei, Lebensweise und Verhaltensweisen ausgestorbener Riesen zu rekonstruieren, und regen neue Fragestellungen darüber an, wie heutige große Säugetiere Futtervorteile gegen Kreislauf- und Raubfehler-Risiken abwägen.

Auf methodischer Ebene profitieren diese Studien von interdisziplinären Ansätzen: Feldbeobachtungen, Telemetrie, Herz-Kreislauf-Messungen, CT- und MRT-Daten von Kadavern, sowie Computermodelle zur Simulation von Blutfluss und Energieverbrauch. Solche Daten helfen, robuste Hypothesen über Anpassungswege zu formulieren und erlauben es, phylogenetische Vergleiche zwischen Giraffidae und verwandten Paarhufern anzustellen.

Aus konservatorischer Sicht hat die Forschung praktische Relevanz: Veränderte Wasserverfügbarkeit und Habitatfragmentierung durch Klimawandel und menschliche Landnutzung können die Selektionsdrücke auf Futter- und Trinkverhalten verändern. Wenn Ressourcen knapper werden, könnten die energetischen Vorteile von Morphologien wie langen Beinen noch bedeutsamer werden — oder Tiere könnten neue Verhaltensstrategien entwickeln, um das Risiko beim Trinken zu minimieren.

Expertenmeinung

„Evolution findet oft clevere Kompromisse“, sagt Dr. Maya Reynolds, eine fiktive vergleichende Physiologin. „Giraffen wurden nicht einfach nur größer, um Blätter zu erreichen — sie veränderten ihren Körperbau so, dass das Herz weniger schwer arbeiten musste. Das erinnert daran, dass sichtbare Merkmale wie lange Hälse durch weniger offensichtliche Änderungen an anderen Stellen des Körpers gestützt werden, etwa durch Gliedmaßenlänge und die Gefäßstruktur.“

Weitere Forschung kann Feldbeobachtungen, verfeinerte anatomische Modelle und genetische Analysen kombinieren, um zu verfolgen, wann die Beinelongation erstmals in den Vorfahren der Giraffen auftrat und wie kardiovaskuläre Anpassungen gleichzeitig mit anderen Merkmalen ko-evolvierten. Wichtige Forschungsfragen betreffen unter anderem die genetische Basis für Gliedmaßenwachstum, die Entwicklung der Herzmuskulatur und mögliche molekulare Mechanismen, die den Blutdruck regulieren.

Für die Gegenwart bleibt die Lektion klar: Höhe ist nicht nur eine Frage dessen, was man erreichen kann — wie Futter in der Baumkrone — sondern auch eine Frage, wie das Herz sich das leisten kann. Die Balance aus biomechanischen, energetischen und ökologischen Faktoren formte die Evolution der Giraffen in eine Richtung, die sowohl beeindruckend als auch funktional ist. Indem wir diese Prozesse verstehen, gewinnen wir nicht nur Einblicke in die Evolution großer Tiere, sondern auch in die Prinzipien, die Form und Funktion in der Natur steuern.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen