6 Minuten

Kariesbehandlungen könnten in naher Zukunft einfacher und schonender werden: Ein neues bioengineertes Gel unterstützt Zähne dabei, ihren schützenden Zahnschmelz wiederaufzubauen. Entwickelt wurde das Verfahren von einem internationalen Forschungsteam unter Leitung der University of Nottingham. Ziel der Behandlung ist es, die ursprüngliche Schmelzarchitektur wiederherzustellen, statt nur Schäden zu überdecken — ein möglicher Wendepunkt von klassischen Füllungen hin zu regenerativer Zahnmedizin und moderner Zahngesundheit.

Wie das Gel den Schmelz auf mikroskopischer Ebene wieder aufbaut

Zahnschmelz kann sich nach Verlust im erwachsenen Organismus nicht von selbst neu bilden. Das Nottingham-geführte Team hat deshalb den natürlichen Entstehungsprozess des Schmelzes während der Zahnentwicklung nachgeahmt. Im Körper mineralisiert Schmelz auf einem Protein-Gerüst, das hauptsächlich aus Amelogenin besteht. Die Forschenden entwickelten ein synthetisches Gerüst aus sogenannten elastinähnlichen Rekombinamer-Proteinen (ELRs), die biotechnologisch so konstruiert sind, dass sie die strukturelle Rolle natürlicher Schmelzproteine nachahmen und gleichzeitig praktische Vorteile für die Anwendung bieten.

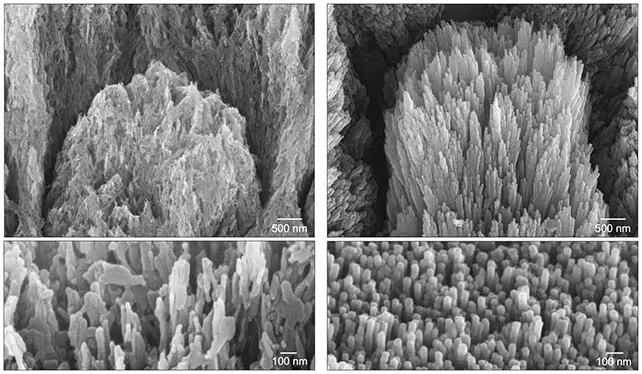

Nachdem das ELR-Gerüst auf eine demineralisierte Oberfläche oder auf freiliegendes Dentin aufgebracht wird, lenkt es einen Prozess, der als epitaktische Mineralisation bezeichnet wird: Neue Kalzium‑Phosphat‑Kristalle nucleieren und wachsen dabei in Ausrichtung zur vorhandenen Zahnstruktur. In kontrollierten Laborversuchen mit extrahierten Zähnen wurden Mineralionslösungen zugeführt; mithilfe elektronenmikroskopischer und spektroskopischer Methoden beobachteten die Forscherinnen und Forscher die Bildung einer geordneten, integrierten Kristallschicht, die die ursprüngliche Schmelzarchitektur ersetzt oder zumindest annähernd reproduziert. Diese Vorgehensweise zielt auf eine biologische Rekonstruktion der Kristallorientierung ab, statt breite, amorphe Reparaturstoffe aufzubauen, und setzt damit bei den molekularen Prinzipien der Schmelzbildung an.

Elektronenmikroskopische Aufnahmen zeigen, wie die Schutzschicht an Zähnen mit demineralisiertem Schmelz (links) nach zwei Wochen mit der neuen Behandlung wiederhergestellt werden kann (rechts). (Hasan et al., Nat. Commun., 2025). Die Bilder dokumentieren feine Kristallstrukturen und eine Integration an der Grenzfläche von Restschmelz und regenerierter Schicht, was für die spätere mechanische Belastbarkeit von zentraler Bedeutung ist.

Festigkeit, Haltbarkeit und Tests unter realen Bedingungen

Ein wiederhergestellter Schmelz ist nur dann klinisch relevant, wenn das Material alltägliche Belastungen wie Putzen, Kauen und den Kontakt mit säurehaltigen Nahrungsmitteln aushält. Deshalb analysierte das Team die mechanischen Eigenschaften der regenerierten Oberfläche unter simulierten Bedingungen: abrasive Beanspruchung durch Zahnbürsten, zyklische Belastungen, die Kaukräfte nachahmen, sowie pH‑Wechsel und Säureattacken im Rahmen von pH‑Zyklen. In diesen Prüfungen zeigte die regenerierte Schicht eine Leistung, die in vielen Messparametern vergleichbar mit gesundem natürlichen Schmelz war, etwa hinsichtlich Härte, Elastizitätsmodul und Abriebresistenz. Solche Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Reparatur nicht nur kosmetisch wirkt, sondern funktionelle Eigenschaften zurückgewinnt, die für Schutz und Langzeitstabilität des Zahns entscheidend sind.

Der Pharmazeut und Studienkoordinator Abshar Hasan erläutert, dass das entwickelte Gerüst „das Wachstum der Kristalle in integrierter und geordneter Weise fördert und so die Architektur gesunden Schmelzes wiederherstellt“ — anders gesagt: Das ELR‑Gerüst lenkt das Einlagern neuer Mineralien entlang der vorhandenen Kristallorientierung, anstatt eine schwache, strukturell nicht passende Füllung zu erzeugen. Solche kontrollierten Kristallzüchtungen sind wichtig, weil die mechanischen Eigenschaften von Schmelz stark von der Ausrichtung und Größe der Hydroxylapatit‑Kristalle abhängen; ein falsch orientiertes Ersatzmaterial würde schneller versagen.

Kontext: Wie sich dieser Ansatz zu anderen Strategien verhält

Gegen Schmelzverlust wurden und werden vielfältige Strategien verfolgt: remineralisierende Pasten und Lacke mit Fluorid oder Nanohydroxyapatit, peptidbasierte Gerüste, die einzelne Komponenten der Biomineralisation nachahmen, sowie ambitionierte Ansätze zur Züchtung kompletter Zähne im Labor durch Gewebezüchtung. Gegenüber vielen früheren Flüssigkeiten und Peptiden zeichnet sich das ELR‑Gel durch seine Kombination aus Einfachheit, Zielgerichtetheit und vergleichsweise schneller Wirkung aus. Die Forscher berichten, das Gel sei leicht applizierbar und könnte während einer regulären zahnärztlichen Sitzung aufgetragen werden — ein klarer Vorteil für die klinische Übertragbarkeit, da aufwendige Mehrschrittverfahren oder lange In‑Office‑Zyklen die Anwendung in der Praxis erschweren.

Neben der wissenschaftlichen Publikation haben die Forschenden ein Start‑up gegründet, um die Technologie weiter in Richtung Patientenstudien und Kommerzialisierung zu bringen. Dieser Schritt ist wichtig: Erfolge an extrahierten Zähnen im Labor garantieren nicht automatisch Sicherheit und Wirksamkeit im lebenden Mund, wo Speichel, Mikroorganismen, tägliche Ernährung, mechanische Belastungen und immunologische Reaktionen die Bedingungen stark verändern. Klinische Phase‑I‑ bis Phase‑III‑Studien werden nötig sein, um Wirksamkeit, Langzeithaltbarkeit, Nebenwirkungen und mögliche Wechselwirkungen mit bestehenden dentalen Materialien zu prüfen.

Auswirkungen auf zahnärztliche Versorgung und öffentliche Gesundheit

Wird das Gel in Humanstudien bestätigt, könnte es den Bedarf an Bohren und Füllen reduzieren, das Fortschreiten von Karies verlangsamen und eine geringinvasive Option bei beginnender Erosion oder initialer Demineralisation bieten. Für Bevölkerungsgruppen mit eingeschränktem Zugang zur Zahnmedizin wäre eine einfach anzuwendende und langlebige Behandlung besonders wertvoll: Sie könnte dazu beitragen, die globale Zahnkrankheitslast zu verringern, Behandlungsbarrieren zu reduzieren und langfristig Kosten für Gesundheitsysteme zu senken. Der Ansatz passt auch zu Präventionsstrategien, die auf Erhalt statt Austausch von Zahnsubstanz abzielen.

Trotz der vielversprechenden ersten Befunde bleiben zentrale Fragen offen: Wie lange hält regenerierter Schmelz bei jahrelanger Kaubeanspruchung und wiederkehrender Säureeinwirkung? Wie interagiert das neue Material mit dem oralen Mikrobiom — fördert es Plaqueansammlung oder beeinflusst es die Haftung von biofilmbildenden Bakterien? Sind wiederholte Anwendungen sicher und ohne unerwünschte immunologische Reaktionen? Die Forschung plant deshalb weitere Versuche in lebendem Gewebe und tierexperimentelle sowie klinische Studien, um solche Aspekte systematisch zu untersuchen. Ebenso sind standardisierte Testprotokolle, Normierung und Qualitätskontrolle für die Produktion von ELR‑Gelen nötig, um Reproduzierbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

Die Veröffentlichung in Nature Communications im Jahr 2025 markiert einen der bisher vielversprechendsten Schritte in Richtung funktioneller Schmelzregeneration. Für Patientinnen, Patienten und Behandelnde ist die Vision einfach: Statt nur Löcher zu füllen, könnten Zahnärztinnen und Zahnärzte künftig Zähne dabei unterstützen, sich teilautonom wieder aufzubauen. Damit verbunden sind sowohl klinische Herausforderungen als auch Chancen in Bezug auf Prävention, nachhaltige Zahnmedizin und die Entwicklung neuer, biomimetischer Restaurationsmaterialien, die Schmelzdefekte gezielt reparieren.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen