6 Minuten

Quanten‑Signale reisen über aktive kommerzielle Glasfaser

Ein Ingenieurteam der University of Pennsylvania hat gezeigt, dass Quanteninformationen neben dem konventionellen Internetverkehr über bestehende kommerzielle Glasfaser‑Infrastruktur übertragen werden können. Ein kompaktes integriertes Gerät, das als Q‑Chip bezeichnet wird, koordinierte klassische und Quanten‑Signale und sendete sie über das Campusnetz von Verizon mithilfe standardmäßiger Internet‑Protokoll‑(IP‑)Methoden.

Ein Team der Penn demonstrierte, dass Quanten‑Signale neben alltäglichem Internetverkehr auf kommerzieller Glasfaser mitreisen können. Ihr „Q‑Chip“‑Experiment ist ein Schritt hin zu einem skalierbaren Quanteninternet mit potenziell weltverändernder Bedeutung. Credit: Shutterstock

Dieses Experiment, veröffentlicht in Science, markiert einen Meilenstein beim Übergang der Quanten‑Vernetzung aus kontrollierten Laborumgebungen hin zu realen Telekommunikationssystemen. Die Tests beweisen, dass empfindliche Quantenzustände verpackt, geroutet und fehlerkorrigiert werden können, während sie die gleiche Faser wie typischer Datenverkehr nutzen — eine zentrale Fähigkeit für zukünftige großflächige Quantenkommunikation und verteiltes Quantenrechnen.

Wie der Q‑Chip klassische und Quanten‑Daten koordiniert

Der Q‑Chip (Quantum‑Classical Hybrid Internet by Photonics) koppelt ein messbares klassisches „Header“‑Signal an eine geschützte Quanten‑Nutzlast. Der klassische Header läuft kurz vor den Quantenpartikeln und kann mit gewöhnlicher Netzwerktechnik gelesen werden. Dieses lesbare Paket liefert Routing‑ und Statusinformationen, ohne jemals direkt mit dem Quantenzustand zu interagieren.

„Indem wir ein klassisches Header vorauslaufen lassen, können wir das Routing bestimmen und Kanalstörungen korrigieren, ohne die Quanteninformation zu messen“, erklärte Liang Feng, Professor für Materials Science and Engineering sowie Electrical and Systems Engineering, der die Studie leitete. Diese Anordnung erlaubt es dem System, IP‑ähnliche Paketadressen, dynamisches Switching und bekannte Netzwerkverwaltungs‑Frameworks zu nutzen, um Quantendaten über bestehende Glasfasernetze zu transportieren.

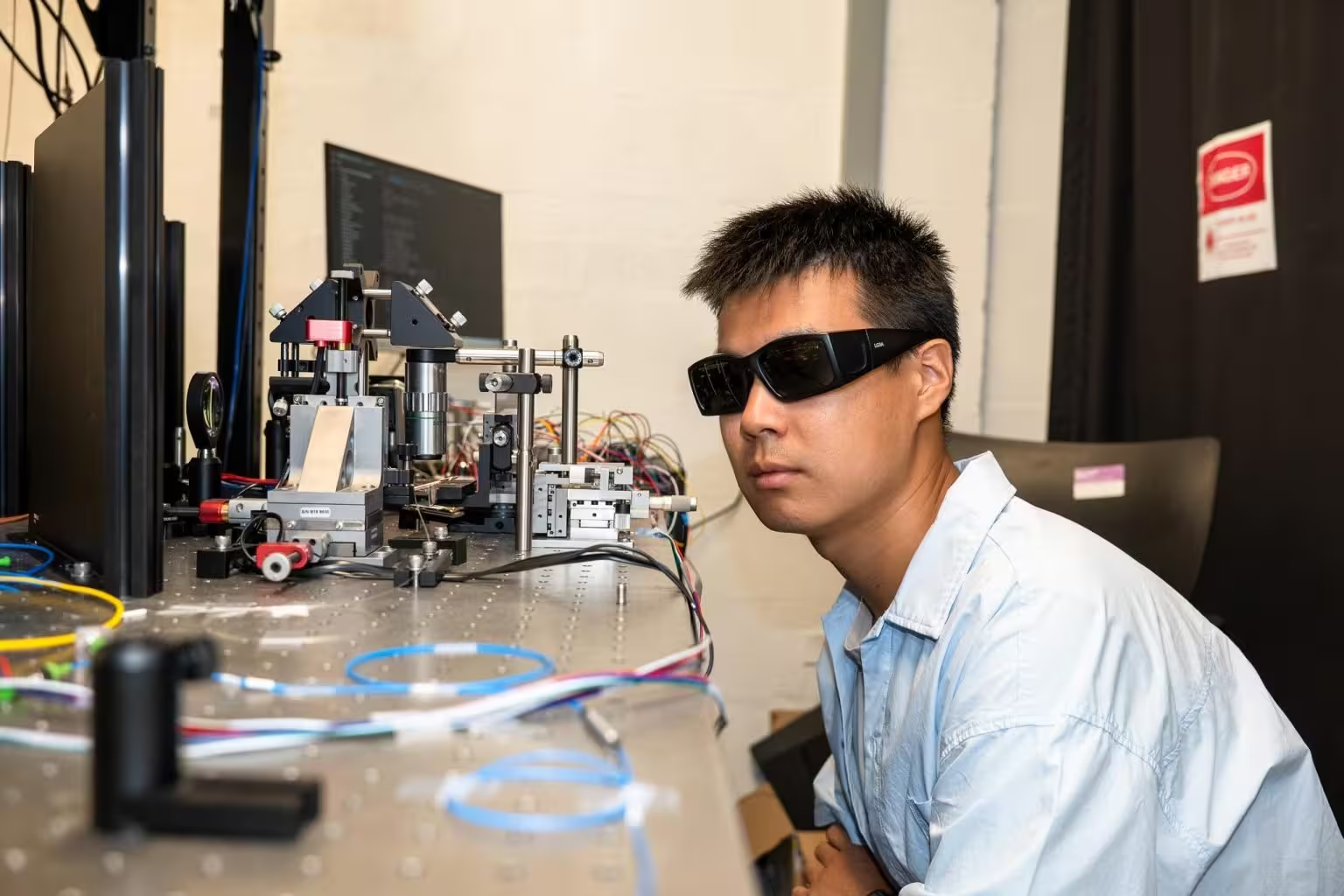

Yichi Zhang, Doktorand in Materials Science and Engineering, inspiziert die Quelle des Quantensignals. Credit: Sylvia Zhang

Analogie: Lokomotive und verschlossene Ladung

Man kann sich das klassische Signal als Lokomotive und die Quanteninformation als Fracht in verschlossenen Containern vorstellen. Die Lokomotive kann inspiziert, umgeleitet und korrigiert werden, ohne die Container zu öffnen — ein nützliches Modell zum Erhalt von Verschränkung und anderen Quanteneigenschaften, die durch Messung zerstört würden.

Anpassung der Quantensignalübertragung an reale Netze

Reale Glasfaserleitungen sind Temperatur‑Schwankungen, Vibrationen und anderen Umwelteinflüssen ausgesetzt, die im Labor nicht auftreten. Die Messung des klassischen Headers ermöglicht eine On‑the‑fly‑Ableitung, wie diese Störungen die Quanten‑Nutzlast beeinflussen; Korrekturoperationen können dann auf dem Chip angewandt werden, ohne die Quantenpartikel direkt zu messen.

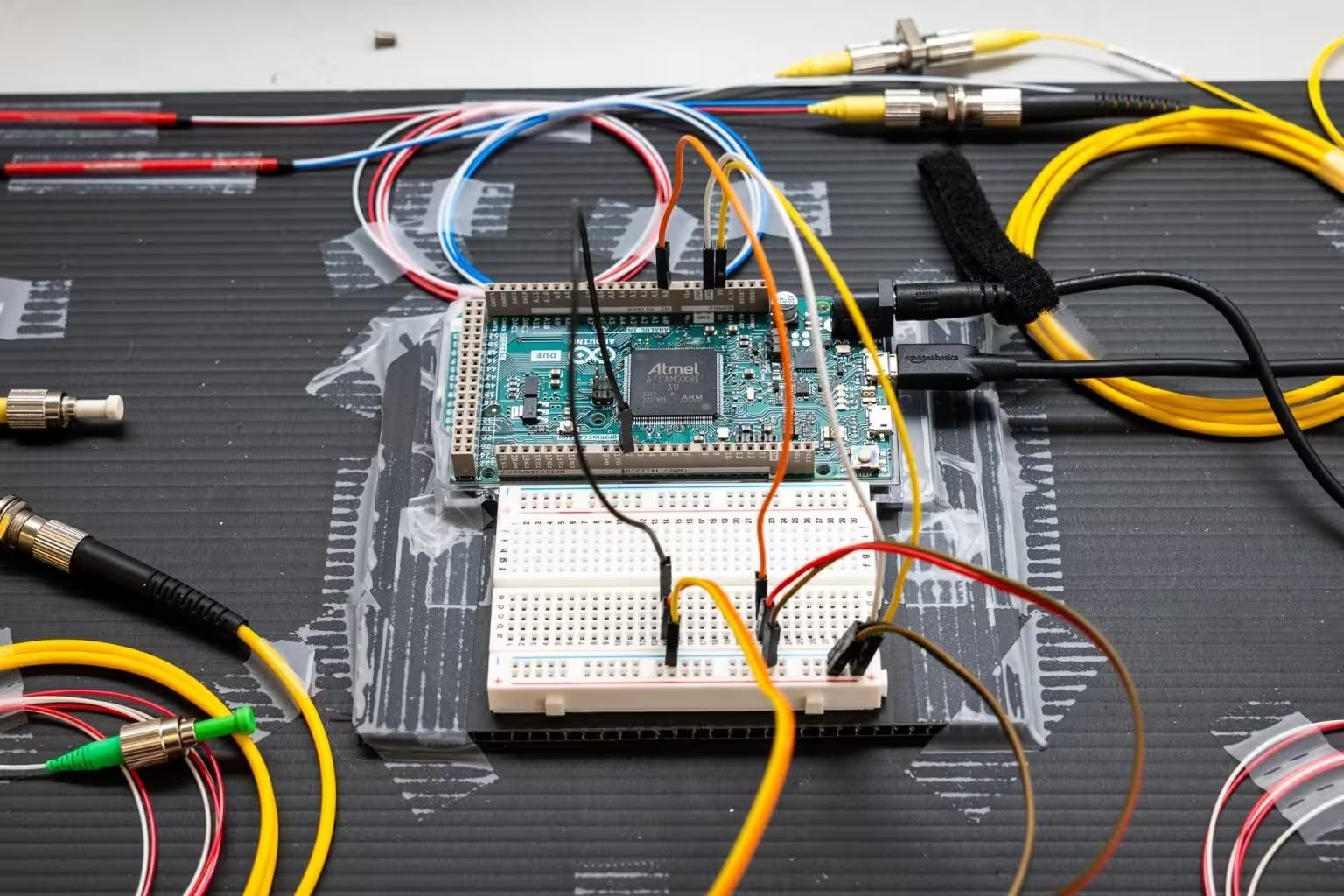

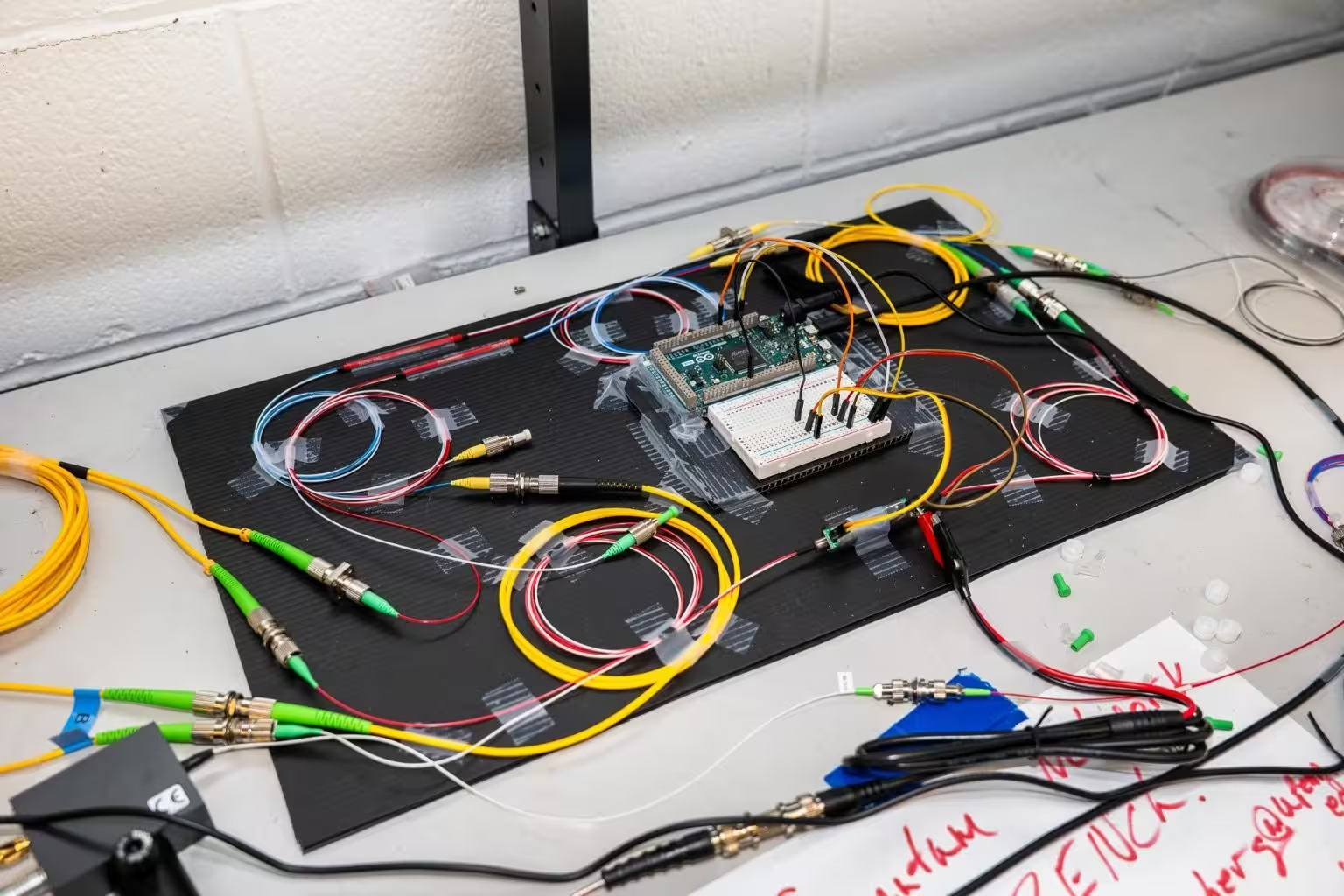

Ein Teil der Ausrüstung, die verwendet wurde, um einen Knoten des Quantennetzes zu erstellen, etwa einen Kilometer von der Quelle entfernt in Verizons kommerzieller Glasfaser. Credit: Sylvia Zhang

In Feldtests über etwa einen Kilometer Verizons Campus‑Glasfaser erreichte das System Übertragungsfidelitäten von über 97 %, was auf eine robuste Erhaltung der Quantenzustände trotz des rauschbehafteten Umfelds hinweist. Der Q‑Chip wird in Silizium mit etablierten Prozessen gefertigt, was bedeutet, dass er massenproduzierbar ist und sich in bestehende Telekom‑Hardware integrieren lässt, um Metro‑Area‑Quantenetzwerke zu skalieren.

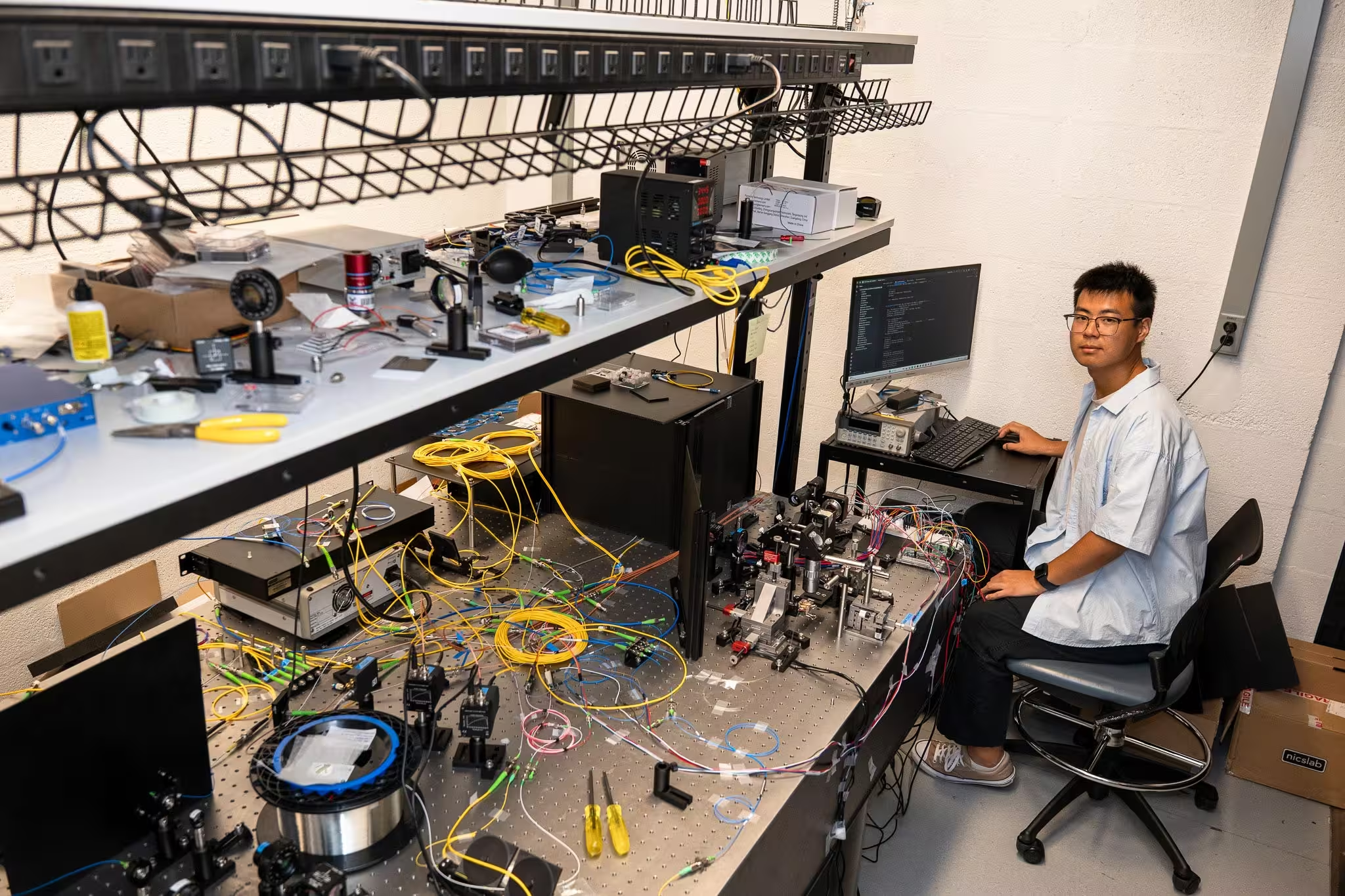

Yichi Zhang, Doktorand in Materials Science and Engineering, mit der Ausrüstung zur Erzeugung und Übertragung des Quantensignals über Verizons Glasfaserkabel. Credit: Sylvia Zhang

Wissenschaftlicher Kontext und technische Herausforderungen

Quantenkommunikation beruht auf Verschränkung, einer nichtklassischen Korrelation, bei der die Messung eines Teilchens unmittelbar dessen Partner beeinflusst. Während Verschränkung sichere Kommunikation und verteiltes Quantenrechnen ermöglicht, ist sie fragil: Direkte Messung kollabiert den Quantenzustand, weshalb traditionelle Signalinspektion nicht zum Routing oder zur Verstärkung von Quanteninformationen verwendet werden kann.

Robert Broberg, Doktorand in Electrical and Systems Engineering und Mitautor, betonte, dass diese Messbeschränkung das Kernproblem für die Skalierung von Quantenetzwerken darstellt: „Konventionelle Netze nutzen Messung zur Steuerung von Daten; Quantennetzwerke müssen vermeiden, die Quanten‑Nutzlast zu messen, und dennoch Routing und Fehlerminderung unterstützen.“ Der Q‑Chip löst dieses Problem, indem er den lesbaren klassischen Header von der unlesbaren Quanten‑Nutzlast trennt.

Ein Knoten des Quantennetzes, etwa einen Kilometer Glasfaserkabel von der Quelle des Quantensignals entfernt. Credit: Sylvia Zhang

Einschränkungen und der weitere Weg

Ein großes verbleibendes Hindernis ist die Langstreckenverstärkung. Im Gegensatz zu klassischen Signalen können Quantenzustände in der Regel nicht verstärkt werden, ohne die Verschränkung zu zerstören. Zur Erweiterung von Netzwerken über Metropolregionen hinaus werden Quantenrepeater und neuartige Verstärker notwendig sein. Bestehende Ansätze der quantensicheren Schlüsselverteilung (QKD) können zwar über große Entfernungen sichere Schlüssel übertragen, unterstützen aber noch nicht das Verbinden von Quantenprozessoren für verteiltes Rechnen.

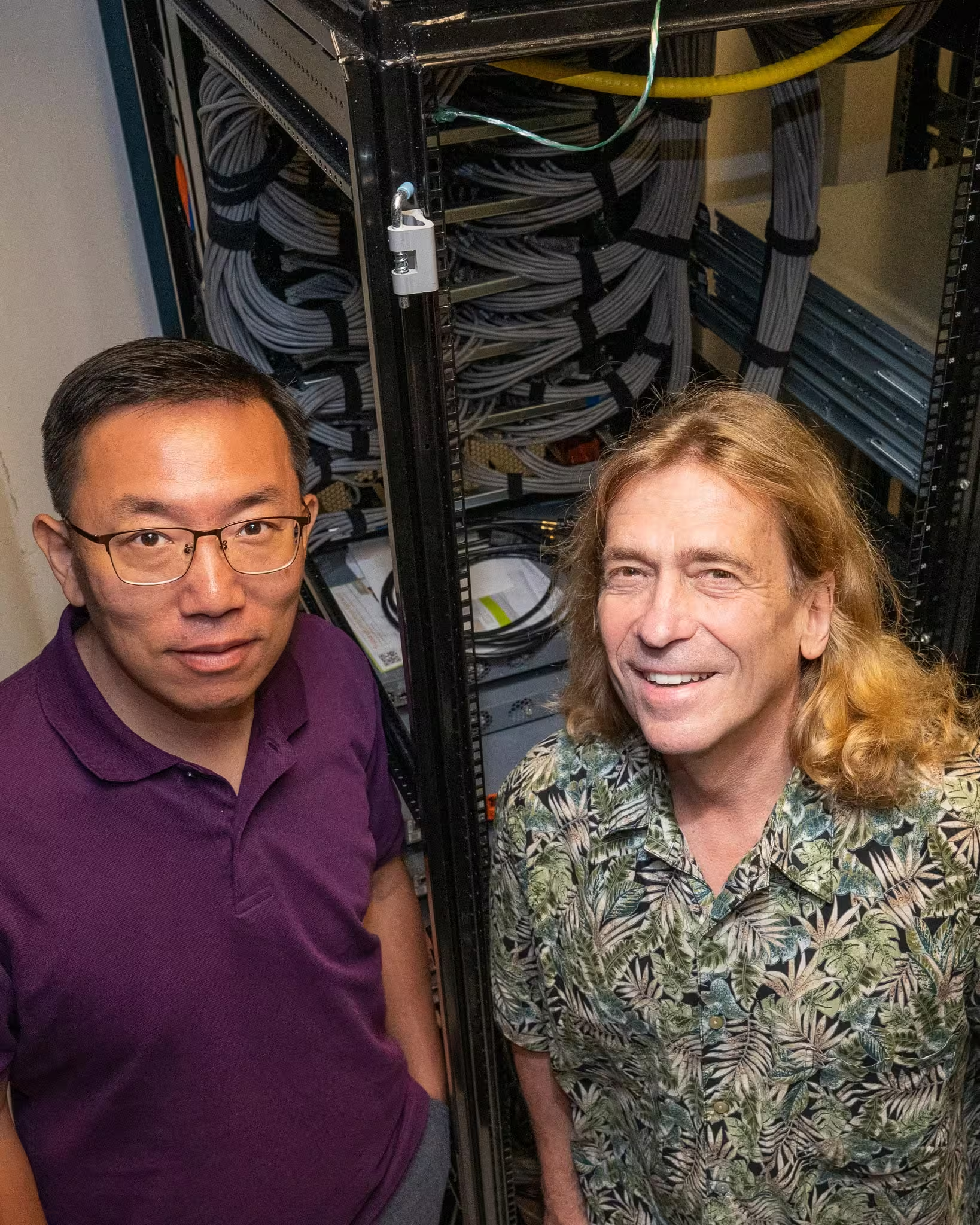

Von links: Liang Feng, Professor für Materials Science and Engineering, und Robert Broberg, Doktorand in Electrical and Systems Engineering. Die Kabel hinter ihnen enthalten ein Verizon‑Glasfaserkabel, das das Quantensignal transportierte. Credit: Sylvia Zhang

Trotz dieser technischen Hürden zeigt die Penn‑Demonstration, dass Quantentraffic vertraute Internetprotokolle und physische Infrastruktur nutzen kann, was inkrementelle Einsätze und Tests innerhalb der bestehenden Telekom‑Ökosysteme ermöglicht.

Experteneinschätzung

Dr. Maria Alvarez, Senior Researcher im Bereich Quantenkommunikation (fiktiv, aber repräsentativ), kommentiert: „Die Integration von Quantensignalen in bestehende IP‑Frameworks ist ein entscheidender Schritt. Die Möglichkeit, Kanalstörungen aus klassischen Headern abzuleiten und Korrekturen anzuwenden, ohne Quantenzustände zu kollabieren, ist elegant und praktisch. Dieser Ansatz beschleunigt kurzfristige Tests in Stadtnetzen und fokussiert die Forschung auf skalierbare Quantenrepeater für Langstreckenverbindungen.“

Fazit

Das Q‑Chip‑Experiment zeigt, dass Quanteninformationen auf kommerzieller Glasfaser neben gewöhnlichem Internetverkehr mithilfe standardisierter Protokolle geroutet und geschützt werden können. Das Erreichen von >97 % Fidelity über aktive Telekom‑Leitungen demonstriert die praktische Kompatibilität mit bestehender Infrastruktur und weist auf skalierbare Einsätze in Metropolbereichen hin. Verbleibende Herausforderungen sind Langstreckenverstärkung und die Entwicklung von Repeatern, doch die Einbettung von Quantentraffic in die IP‑gesteuerte Architektur ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einem funktionalen Quanteninternet, das Quantencomputer verbindet, neue Kryptographie ermöglicht und Fortschritte in KI, Materialforschung und anderen wissenschaftlichen Feldern fördert.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen