8 Minuten

In einem abgelegenen Küstenabschnitt von British Columbia zeichnete ein Forschungsteam ein Verhalten auf, das gängige Annahmen über die Innovationsfähigkeit von Wölfen infrage stellt: Eine weibliche Wölfin wurde dabei gefilmt, wie sie eine unter Wasser liegende Krabbenfalle heranzog, sie ans Ufer schleifte und das Netz durchkaute, um an die Köder zu gelangen. Das Videomaterial – entstanden im Rahmen eines Programms zur Entfernung der invasiven Europäischen Grünkrabbe (Carcinus maenas) – könnte den ersten dokumentierten Fall eines möglichen Werkzeuggebrauchs bei wilden Wölfen darstellen. Diese Beobachtung verbindet Themen wie Tierverhalten, Küstenökologie, invasive Arten und indigene Naturschutzpraxis und liefert wichtige Hinweise für Forschung und Naturschutz.

Eine absichtliche Abfolge, kein zufälliger Glückstreffer

Seit Jahren legen Naturschutzteams in Zusammenarbeit mit der Heiltsuk First Nation Krabbenfallen in tieferen Gewässern aus, um Europäische Grünkrabben zu fangen und zu entfernen. Diese invasive Art richtet oft erheblichen Schaden in Küstenökosystemen an, indem sie Seegrasbestände und Korallenhabitate beeinträchtigt und so die Nahrungsnetze für zahlreiche einheimische Arten verändert. Trotz der Sorgfalt beim Ausbringen der Fallen traten immer wieder Fälle auf: Fallen wurden an Land gespült, der Köder war verschwunden, obwohl die Fallen bei Ebbe weiterhin unter Wasser lagen und damit theoretisch für strandnahe Aasfresser unzugänglich bleiben sollten.

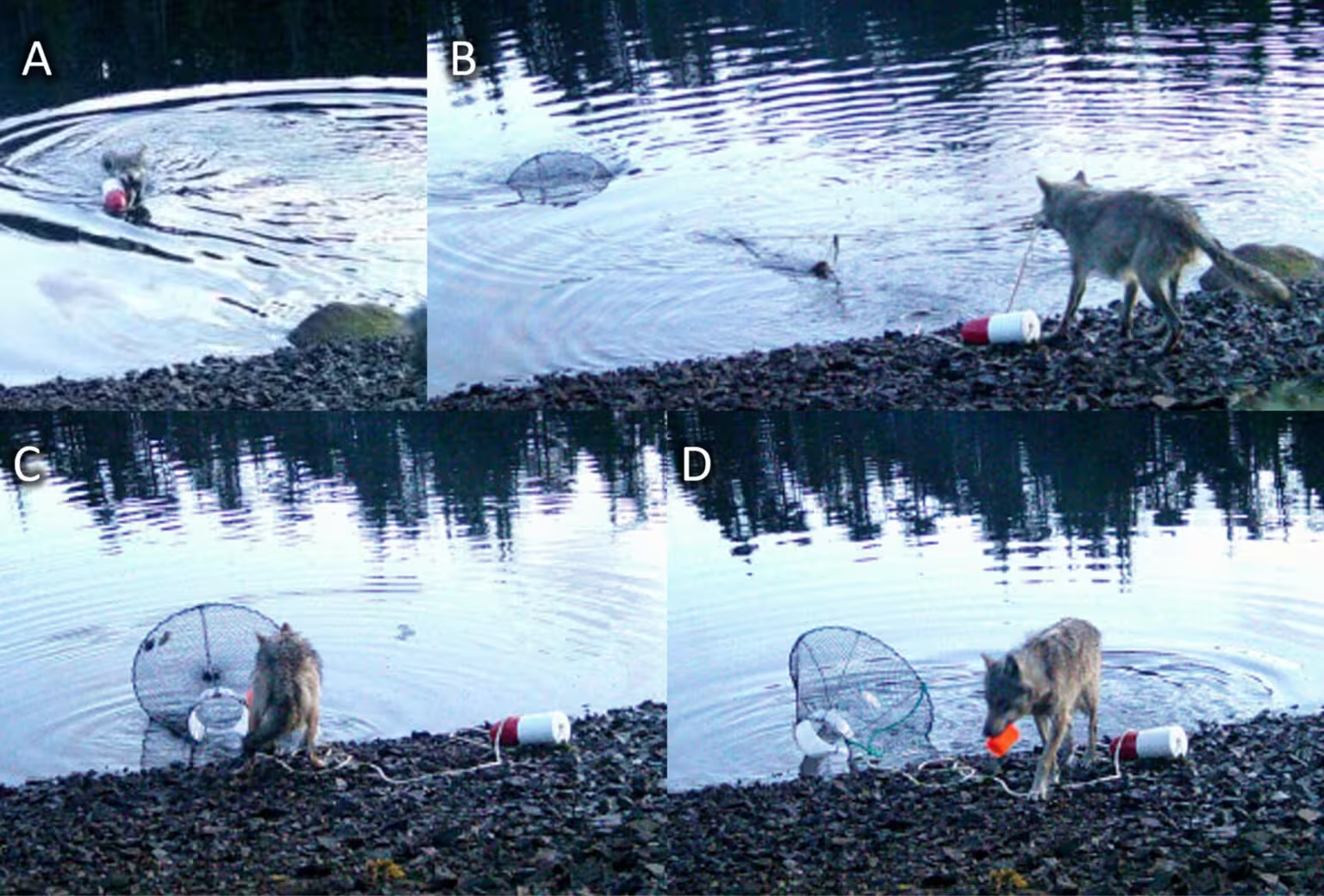

Um die Ursache dieser rätselhaften Köderverluste zu klären, installierten Forscher im Mai 2024 ferngesteuerte Kameras entlang der Küste in Haíɫzaqv Territory. Die Kameraaufnahmen offenbarten eine präzise und aufeinander abgestimmte Handlungskette: Die Wölfin schwamm hinaus, griff die an der Falle befestigte Boje, zog die Leine und die Falle selbst ans Ufer und kaute schließlich das Netz auf, um an den im Inneren befindlichen Köderradius zu gelangen. Die Sequenz verlief nicht als einziges kurzes Stoßen oder zufälliges Zusammentreffen mit der Falle, sondern als mehrstufige, zielgerichtete Aktion, die offenbar ein Verständnis für Kausalzusammenhänge zwischen Schwimmboje, Leine und Belohnung nahelegt.

Standbilder aus der Fernaufzeichnung zeigen die Wölfin im Haíɫzaqv-Gebiet, wie sie eine zunächst untergetauchte Grünkrabbenfalle an Land zieht, um an den im Köderbecher befindlichen Lockstoff zu gelangen. (Artelle & Paquet., Ecology and Evolution, 2025)

Die Forschenden beschreiben die beobachtete Abfolge als bewusst und mehrstufig, nicht als das schnelle Anspringen, das wir typischerweise mit Raubtierverhalten assoziieren. Kyle Artelle, Umweltbiologe an der State University of New York, berichtete, er sei beim Review des Filmmaterials erstaunt gewesen, weil die Wölfin offenbar die Verbindung zwischen Boje, Leine und der Belohnung erkannte und gezielt handelte. Diese Feststellung fordert gängige Vorstellungen über Verhaltensflexibilität bei großen Carnivoren heraus und wirft Fragen zur Entstehung, Verbreitung und Funktion solcher Verhaltensweisen auf.

Warum dies als Werkzeuggebrauch gelten könnte

In der Verhaltensbiologie wird Werkzeuggebrauch meist als die Manipulation eines externen Objekts definiert, um ein Ziel zu erreichen — häufig das Erschließen von Nahrung. Traditionelle Beispiele umfassen Primaten, die Stöcke verwenden, um Insekten aus Baumrinden zu ziehen, Seeotter, die Steine zum Aufbrechen von Schalen nutzen, oder Krähen, die Haken aus Zweigen formen, um an Futter heranzukommen. Wenn man das Verhalten der Wölfin in diesem theoretischen Rahmen betrachtet, deutet das Heranziehen einer Falle und das anschließende Öffnen ihres Netzes darauf hin, dass das Tier ein Werkzeug oder zumindest ein externes Hilfsmittel zielgerichtet einsetzte, um an eine Ressource zu gelangen — ein Hinweis auf Problemlösungsfähigkeiten jenseits reiner Opportunität.

Paul Paquet, Geographieprofessor an der University of Victoria, und seine Kolleginnen und Kollegen veröffentlichten diese Beobachtung in der Fachzeitschrift Ecology and Evolution (2025). Sie betonen mit Nachdruck, dass es sich um den ersten bekannten möglichen Fall von Werkzeuggebrauch bei wilden Wölfen handelt, gleichzeitig aber weitere Daten erforderlich sind, um zu klären, ob die Verhaltensweise erlernt, weit verbreitet oder auf einzelne Individuen beziehungsweise bestimmte lokale Bedingungen beschränkt ist. Solche Differenzierungen sind entscheidend, um die Bedeutung der Beobachtung für die Felder Tierkognition, Ethologie und Naturschutz einordnen zu können.

Mehrere Faktoren schaffen in diesem Küstengebiet günstige Voraussetzungen für exploratives Verhalten und Lernprozesse. Wölfe im abgelegenen Haíɫzaqv Territory haben vergleichsweise wenig Kontakt mit Menschen und weniger unmittelbare Störungen oder Feinde, wodurch ihnen möglicherweise mehr Zeit für trial-and-error-Verfahren verbleibt. Die Fallen waren in tiefem Wasser verankert und ohne gezielte Intervention normalerweise nicht erreichbar, sodass die dokumentierte Sequenz einfache Plünderung oder zufällige Entdeckung ausschließt. Zudem stellt die Kombination aus sozialem Leben in Rudeln und der Präsenz künstlicher Objekte wie Fischereigeräten in der Küstenzone ein potenzielles Umfeld für die Entstehung und Übertragung innovativer Verhaltensweisen dar.

Breitere Implikationen für Tierkognition und Naturschutz

Diese Beobachtung erweitert die Diskussionen über die kognitive Leistungsfähigkeit von Carnivoren und die Verhaltensflexibilität sozialer Räuber. Sie wirft zentrale Fragen auf: Zeigen auch andere Wölfe entlang der Küste vergleichbare Taktiken? Hat die einzelne Wölfin die Methode selbst erfunden, oder wurde sie innerhalb des Rudels sozial weitergegeben? Und inwiefern könnten solche innovativen Verhaltensweisen menschliche Naturschutzmaßnahmen, zum Beispiel Programme zur Bekämpfung invasiver Arten, direkt beeinflussen?

Die Entdeckung erinnert darüber hinaus daran, dass Wildtiere sich auf unerwartete Weise an neue, vom Menschen geschaffene Objekte in ihren Lebensräumen anpassen können. Dies gilt insbesondere an der Schnittstelle von Land und Meer, wo Küstenökosysteme und menschliche Aktivitäten wie Fischerei, Abfallentsorgung und Küstenschutz aufeinandertreffen und neue Interaktionsmöglichkeiten schaffen. Forscherinnen und Forscher empfehlen daher eine Kombination aus fortgesetzter Kameraüberwachung, intensiver Zusammenarbeit mit indigenen Partnern und systematischer Dokumentation, um die Häufigkeit, Verbreitung und mögliche kulturelle Übertragungswege dieses Verhaltens bei Wölfen zu bestimmen.

Technisch gesehen eröffnet das Filmmaterial interessante methodische Einsichten für Verhaltensstudien: Automatisierte Kamerasysteme, Zeitrafferaufnahmen und KI-gestützte Mustererkennung können helfen, seltene oder schwer fassbare Verhaltensweisen in abgelegenen Gebieten zu identifizieren. Solche Technologien reduzieren die Notwendigkeit für direkte, potenziell störende Anwesenheit von Forschenden und erlauben Langzeitbeobachtungen, die für das Verständnis von Lernprozessen und Verhaltensinnovation entscheidend sind. Gleichzeitig fordern diese Ergebnisse eine kritische Reflexion ethischer Aspekte bei der Datenerhebung, etwa in Bezug auf den Schutz sensibler Standorte und die Einbindung lokaler Gemeinschaften.

Aus praktischer Sicht zeigt der Fall auch mögliche Auswirkungen auf Managementstrategien gegen invasive Arten: Wenn Raubtiere lernen, Fischereigeräte oder Fallen gezielt zu nutzen, kann das die Wirksamkeit bestimmter Eradikationsmethoden verändern. Neben positiven Effekten, wie der Unterstützung der Entfernung invasiver Exemplare durch natürliche Fressfeinde, könnten auch unerwünschte Nebeneffekte auftreten, beispielsweise wenn Nutztiere oder geschützte Arten unbeabsichtigt in Fallen gelangen oder wenn Fallen durch Wildtiere beschädigt werden. Daher ist eine adaptive, evidenzbasierte Herangehensweise an Naturschutzmaßnahmen notwendig, bei der Verhaltensdaten aus dem Feld systematisch in Managemententscheidungen einfließen.

Nicht zuletzt illustriert der Fund den Wert der Verbindung von lokaler Bewirtschaftung und wissenschaftlicher Überwachung: Ein Programm, das primär darauf ausgelegt war, die Küstenökosysteme zu schützen, lieferte nebenbei wichtige neue Erkenntnisse über Wolfsverhalten. Die Partnerschaft mit der Heiltsuk First Nation ermöglichte nicht nur den Zugang zu lokalem Wissen und zu geeigneten Forschungsstandorten, sondern stärkte auch die Legitimität und Relevanz der Forschungsergebnisse für die Gemeinschaften, die direkt von Veränderungen der Küstenökologie betroffen sind. Solche integrativen Ansätze sind zentral, um robuste und gerechtfertigte Handlungsstrategien im Naturschutz zu entwickeln.

Zusammenfassend steht die Beobachtung einer Wölfin, die eine untergetauchte Krabbenfalle an Land zieht und öffnet, exemplarisch für die komplexen Wechselwirkungen zwischen Tierverhalten, menschlichen Aktivitäten und Ökosystemprozessen. Ob es sich tatsächlich um Werkzeuggebrauch im strengen wissenschaftlichen Sinne handelt, bleibt weiter zu klären; unabhängig davon liefert der Fall jedoch wertvolle Hinweise auf Lernfähigkeit und kognitive Flexibilität bei Wölfen sowie auf die Bedeutung langfristiger, kooperativer Forschungs- und Schutzprogramme entlang der Küsten.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen