7 Minuten

Forscher haben die Quanten-Teleportation zwischen Teilchen demonstriert, indem sie Quantenpunkt-Emitter über eine kurze optische Faser miteinander verbunden haben. Dieser Versuch markiert einen wichtigen Schritt in Richtung sicherer Quanten-Netzwerke und zeigt, dass Quantenpunkt-Technologie Quantenzustände über eine optische Verbindung übertragen kann, ohne das physische Teilchen zu transportieren. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die zugrundeliegende Hardware – nanoskalige Halbleiter-Quantenpunkte, die einzelne Photonen emittieren – für die Quantenkommunikation geeignet ist, wobei Reichweite, Effizienz und Betriebsstabilität weiterhin optimiert werden müssen. In der vorliegenden Arbeit kombinieren die Forschenden Prinzipien der Verschränkung, Photoneninterferenz und präzisen Detektion, um eine Teleportationstreue (Teleportations-Fidelität) zu erreichen, die als vielversprechend angesehen wird, obwohl die realen Anforderungen an ein flächendeckendes Quanteninternet zusätzliche Fortschritte in etablierten Bereichen wie Faserkompatibilität, Wellenlängenkonversion und Fehlerkorrektur verlangen.

Wie das Experiment im Labor funktionierte

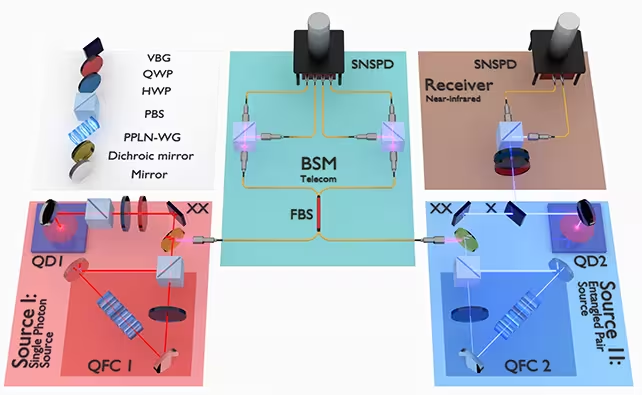

In dem beschriebenen Aufbau dienten Quantenpunkte – nanoskalige Halbleiterstrukturen, häufig aus Materialien wie InAs/GaAs oder ähnlichen Systemen – als deterministische Ein-Photonen-Quellen. Diese Quantenpunkte sind so konstruiert, dass sie auf Abruf einzelne Photonen mit definierten Eigenschaften aussenden, was für Anwendungen in der Quantenkommunikation und Quanteninformatik entscheidend ist. Im Experiment waren zwei räumlich getrennte Quantenpunkt-Systeme über eine optische Faserstrecke von etwa 10 Metern verbunden. Die erzeugten Photonen wurden mit ausgefeilten optischen Komponenten zeitlich und polarisationstechnisch synchronisiert, gefiltert und in Interferenz gebracht, um eine Bell-Zustands-Messung zu ermöglichen. Durch eine geeignete Messung in Verbindung mit klassischer Rückkopplung konnte der Quantenzustand eines Teilchens am entfernten Knoten rekonstruiert werden: die charakteristische Teleportation, bei der die Quanteninformation übertragen, das physische Teilchen jedoch nicht bewegt wird.

Technisch erforderte der Versuch mehrere anspruchsvolle Komponenten und Verfahren. Erstens musste die Photonensynchronisation auf sub-nanosekunden- oder sogar pikosekunden-Skala erfolgen, um die Kohärenz zwischen den Photonen sicherzustellen. Zweitens waren hochsensitive Single-Photon-Detektoren mit geringer Dunkelrate und hoher Zähleffizienz nötig, um die schwachen Signale zuverlässig zu registrieren. Drittens spielten optische Phasenkontrolle und Stabilisierung eine zentrale Rolle: path-length-Stabilisierung in der Faser sowie die Kontrolle von Temperatur- und Vibrationsbedingungen sind entscheidend, damit Interferenzphänomene reproduzierbar bleiben. Schließlich kamen Filtersysteme und spektrale Bereinigung zum Einsatz, um Streulicht, Hintergrundrauschen und spektrale Diffusion zu minimieren und so die Photonenunterscheidbarkeit (Indistinguishability) – ein Schlüsselfaktor für hohe Hong-Ou-Mandel-Visibilitäten – zu maximieren.

Zusätzlich wurden Methoden zur Polarisationserhaltung oder -korrektur angewandt, weil Polarisation in Glasfasern durch Birefringenz und Umwelteinflüsse gestört werden kann. In vielen Experimenten werden Polarisationsstabilisatoren, aktive Kompensationsschleifen oder die Nutzung von Polarisationserhaltenden Fasern eingesetzt. Ein weiterer technischer Aspekt ist die spektrale Anpassung der Quantenpunkt-Emission an die Betriebswellenlänge der Faser, gegebenenfalls unter Verwendung von Wellenlängenkonversion (nonlineare Frequenzumwandlung) in Richtung Telekom-Bänder (O- oder C-Band), weil Standard-Glasfasern in diesen Bereichen geringere Dämpfungen aufweisen und sich besser für Langstreckenkommunikation eignen.

Wichtige Kennzahlen und Einschränkungen

- Optische Verbindungs-Länge: ~10 Meter (etwa 33 Fuß). Diese kurze Distanz diente als kontrollierte Teststrecke im Labor; für reale Anwendungen sind längere Faserstrecken, oft im Kilometerbereich, erforderlich.

- Teleportations-Fidelität: eine Erfolgsquote leicht über 70 Prozent. Diese Kennzahl beschreibt, wie treu der übertragene Quantenzustand am Ziel rekonstruiert werden kann, verglichen mit dem ursprünglichen Zustand. Werte über 70 Prozent sind vielversprechend, aber für störungsarme Quantenkommunikation und Fehlerkorrektur höhere Fidelitäten wünschenswert.

- Haupttechnische Hürden: Erhöhung der Reichweite und Verbesserung der Zuverlässigkeit. Weitere Herausforderungen umfassen die Skalierbarkeit der Quantenpunkt-Emitter, Stabilisierung gegen Umwelteinflüsse, Reduktion von Spektraldiffusion und Jitter, sowie die Integration mit bestehenden Telekommunikationsinfrastrukturen und Quantenrepeater-Architekturen.

Warum das für das zukünftige Quanteninternet wichtig ist

Quanten-Teleportation ist nicht mit Science-Fiction-Transport zu verwechseln; vielmehr handelt es sich um ein fundamentales Protokoll der Quanteninformation, das die sichere und kohärente Übertragung von Quantenzuständen ermöglicht. Für ein globales Quanteninternet wird eine robuste Quanten-Schicht benötigt, die verschränkte Zustände bewahrt und zuverlässige Protokolle wie die Quantenschlüsselverteilung (QKD) oder verteilte Quantenrechenoperationen unterstützt. Quantenpunkt-Emitter bieten hier einige Vorteile: ihre Herstellung basiert auf Halbleitertechnologien, die bereits in CMOS-ähnlichen Fertigungsprozessen industriell eingesetzt werden, was langfristig eine kosteneffiziente Skalierung ermöglichen kann. Zudem lässt sich die Emission der Quantenpunkte durch nanoskalige Photoniklelemente wie Mikrokavitäten, Wellenleiter und Plasmonik verbessern, was zu höheren Emissionsraten, gesteigerter Richtwirkung und erhöhter Purcell-Faktoren führen kann.

Ein weiterer entscheidender Punkt ist die Kompatibilität mit Faserinfrastrukturen: Quantenpunkt-Emitter, die in den für Glasfasern geeigneten Wellenlängenbereichen arbeiten oder deren Emission mittels Frequenzkonversion in das Telekom-Band transferiert wird, erlauben die Nutzung bestehender Glasfasernetze für Quantenkommunikation. Dadurch verringern sich die Einstiegshürden für Betreiber und Dienstleister, die klassische Telekommunikationssysteme bereits betreiben. Aus wissenschaftlicher Sicht liefert die Demonstration mit Quantenpunkten wertvolle Daten zur Stabilität, zur Betriebsdauer unter realen Bedingungen und zur Integration von photonischen Bausteinen, was die Technologie-Reife für praktische Quantenknoten und modulare Quantenhardware erhöht.

Das Forschungsteam wies darauf hin, dass die vorliegenden Ergebnisse ein Zeichen wachsender technischer Reife von Quantenpunkt-basierten Systemen sind und einen Baustein für zukünftige Quantenkommunikationsinfrastrukturen darstellen. Die Studie erschien in Nature Communications, was die Bedeutung der Arbeit für die Fachgemeinschaft unterstreicht. Die Autoren betonen die Notwendigkeit weiterer Forschung, insbesondere zur Verlängerung der Teleportationsreichweite, zur Erhöhung der Teleportations-Fidelität und zur Entwicklung robuster Protokolle für Fehlererkennung und -korrektur sowie für Standardisierungsfragen rund um Schnittstellen, Temperaturkontrolle und Materialoptimierung.

Nächste Schritte und weitere Perspektiven

Zukünftige Forschungsarbeiten werden mehrere Richtungen verfolgen: Verlängerung der Faserverbindungen auf Kilometer-Reichweiten, Verbesserung der Photonensynchronisation und der Photonenenunterscheidbarkeit, Integration von Quanten-Speichern (Quantum Memories) als Puffer und die Implementierung von Quanten-Repeatern, die entanglement swapping und Distillation ermöglichen. Entanglement swapping ist ein entscheidender Schritt, um verschränkte Zustände über größere Entfernungen zu verbinden; dabei werden lokale Bell-Messungen an Zwischenknoten ausgeführt, wodurch entferntere Knoten verschränkt werden können, ohne dass Photonen direkt die gesamte Strecke überqueren müssen. Solche Repeater-Netzwerke sind elementar, um die über die Faser auftretenden Verluste zu kompensieren und die Rate zuverlässiger Entanglementverteilung zu erhöhen.

Auf der Hardware-Seite sind Fortschritte in der Photonengeneration (höhere Emissionsraten, bessere Antibunching-Parameter g(2)(0) nahe Null), spektrale Stabilität (Reduktion von Spektraldiffusion), sowie in der Integration mit photonischen Chips und Quanten-Speichern entscheidend. Ebenso relevant sind Methoden zur verlustarmen Wellenlängenkonversion, damit die Emitterspektren an die gängigen Telekom-Bänder angepasst werden können. Ferner werden fortschrittliche Fehler-Minderungsstrategien und Protokolle wie Quanten-Fehlerkorrektur, Entanglement Distillation und adaptive Messprotokolle untersucht, um die Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit zu erhöhen.

Sollten diese Herausforderungen erfolgreich adressiert werden, könnten Quantenpunkt-Emitter, die über Faser verbunden sind, eine praktikable Basis für städtische (metropolitan) oder regionale Quantenetzwerke werden. Solche Netzwerke würden nicht nur quantensichere Kommunikation (QKD) ermöglichen, sondern auch die Grundlage für verteilte Quantenrechner und sensorische Netze legen, die von verschränkten Zuständen profitieren. Durch die Verbindung mehrerer Knoten könnten modulare Quantenprozessoren entstehen, bei denen Rechenkapazität über Faserverbindungen geteilt und skaliert wird. Insgesamt bietet die Kombination aus Halbleiterfertigung, photonischer Integration und fasergebundener Quantenkommunikation ein realistisches Szenario, um Quantenhardware kosteneffizient in bestehende Telekommunikationsinfrastrukturen einzubetten und sukzessive ein Quanteninternet aufzubauen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen