5 Minuten

Eine neue theoretische Analyse von Forschern der University of Massachusetts Amherst legt nahe, dass die Wahrscheinlichkeit, innerhalb des nächsten Jahrzehnts eine Schwarze‑Loch‑Explosion zu beobachten, bei etwa 90 % liegt. Die Arbeit schlägt vor, dass es sich bei diesen Ausbrüchen um die endgültige, gewaltsame Verdampfung primordialer Schwarzer Löcher (PBHs) handelt — hypothetische Überreste in Asteroidenmasse, die in den frühesten Momenten nach dem Urknall entstanden sein könnten. Die Detektion eines solchen Ereignisses würde einen direkten Nachweis für die Hawking‑Strahlung liefern, eine Population kleiner Schwarzer Löcher bestätigen und eine beispiellose Probe der Bausteine des Universums liefern, einschließlich Kandidaten für dunkle Materie und möglicherweise unbekannter Teilchenspezies.

Wissenschaftlicher Hintergrund: Hawking‑Strahlung und primordiale Schwarze Löcher

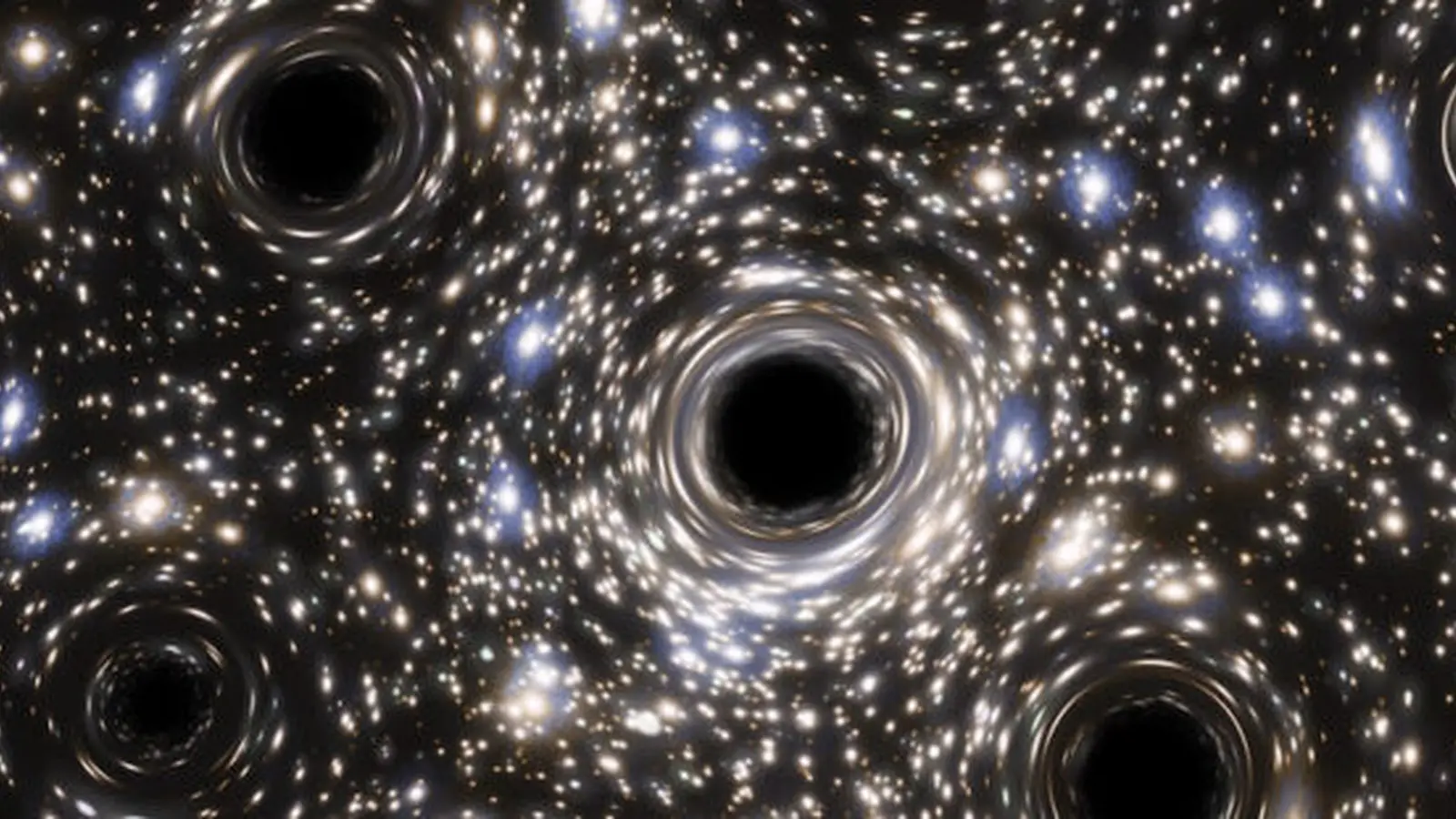

Die Idee, dass Schwarze Löcher Teilchen emittieren können, wurde erstmals 1974 von Stephen Hawking eingeführt. Nach der Quantenfeldtheorie in gekrümmter Raumzeit sollten Schwarze Löcher Materie und Energie abstrahlen — ein Prozess, der heute als Hawking‑Strahlung bekannt ist. Bei großen Schwarzen Löchern ist diese Emission extrem langsam, doch bei sehr kleinen Schwarzen Löchern verstärkt sich die Strahlung mit abnehmender Masse, was zu einer beschleunigten Verdampfung führt, die in einem schnellen Ausbruch gipfelt.

Primordiale Schwarze Löcher bilden eine eigene theoretische Klasse: Anstelle eines stellaren Kollapses hätten sie sich durch extreme Dichteschwankungen in den ersten Bruchteilen einer Sekunde des Universums kondensiert. Ihre erwarteten Massen liegen weit unter denen stellaren Ursprungs — eher im Bereich von Asteroiden als von Sternen — was ihre Lebensdauer verkürzt und ihre finale Verdampfung potenziell heute beobachtbar macht.

Modellverfeinerungen und die vorhergesagte Explosionsrate

Das Team der UMass Amherst hat frühere Schätzungen überarbeitet, die nach denen detektierbare PBH‑Explosionen im Mittel nur alle ~100.000 Jahre auftreten sollten. Durch plausible Erweiterungen des Standardmodells der Teilchenphysik und die Untersuchung alternativer Ladungszustände für PBHs identifizierten sie Szenarien, in denen beobachtbare Explosionsereignisse deutlich häufiger vorkommen — etwa in der Größenordnung von einmal pro Jahrzehnt innerhalb der Reichweite aktueller Gamma‑Ray‑Teleskope.

Eine wichtige Modifikation in mehreren ihrer Simulationen ist die Einbeziehung eines schwereren, hypothetischen geladenen Teilchens, das manchmal als „dunkles Elektron" bezeichnet wird. Falls solche Teilchen existieren und von einem PBH eingefangen werden können, könnten sie dem Schwarzen Loch eine exotische Form elektrischer Ladung verleihen. Diese Ladung verändert die Verdampfungsdynamik: Die Hawking‑Emission kann unterdrückt oder verzögert werden, solange der PBH diese Ladung behält, wodurch eine vorübergehende Stabilisierung entsteht. Wenn diese Stabilisierung endet, setzt die Verdampfung in einer unkontrollierten Weise wieder ein und führt zu einem letzten explosiven Ausbruch, der über hochenergetische Observatorien nachweisbar wäre.

Mechanismus und Beobachtbarkeit

Je heißer ein Schwarzes Loch wird, desto mehr und energetischere Teilchenspezies kann es emittieren. Bei der Endexplosion sollte das Spektrum die gesamte Bandbreite fundamentaler Teilchen enthalten, die durch das jeweils gültige Teilchenphysik‑Rahmenwerk bei diesen Energien zugelassen sind. Das umfasst nicht nur bekannte Teilchen wie Elektronen, Protonen und Neutrinos, sondern auch schwerere oder schwach wechselwirkende Arten — einschließlich plausibler Kandidaten für dunkle Materie — und möglicherweise völlig neue Teilchen.

Nach den Modellen der Forscher könnten bestehende Gamma‑Ray‑Instrumente ein solches Ereignis ungefähr einmal pro zehn Jahre detektieren. Ein bestätigter Nachweis würde gleichzeitig PBHs als astrophysikalische Population validieren und den ersten direkten beobachtbaren Beleg für Hawking‑Strahlung liefern.

Auswirkungen auf Astrophysik und Teilchenphysik

Die Beobachtung einer PBH‑Explosion wäre transformativ. Sie würde ein direktes Labor für hochenergetische Teilchenproduktion in einem Bereich liefern, der terrestrischen Beschleunigern unzugänglich ist, Modelle zur Kosmologie des frühen Universums einschränken und dazu beitragen, die Eigenschaften dunkler Materie einzugrenzen. Darüber hinaus würde ein detektierter Ausbruch die Messung des emittierten Teilchenspektrums erlauben und so Extensions des Standardmodells testen, die schwere geladene Zustände oder neue Wechselwirkungen vorhersagen.

Die Studie betont, dass selbst Nicht‑Nachweise im nächsten Jahrzehnt aufschlussreich wären: Sie würden starke Grenzen für die Häufigkeit von PBHs und für die Eigenschaften hypothetischer geladener Teilchen im dunklen Sektor setzen.

Fachliche Einschätzung

Dr. Elena Ruiz, leitende Astrophysikerin und Spezialistin für Gamma‑Ray‑Instrumentierung, kommentiert: 'Die Aussicht, eine PBH‑Explosion zu beobachten, ist spannend, weil sie Kosmologie, Quanten‑theorie und Hochenergie‑Astrophysik zusammenführt. Gamma‑Ray‑Observatorien und Teilchendetektoren sind besser denn je — koordinierte Suchläufe und schnelle Folgebeobachtungen würden den wissenschaftlichen Ertrag maximieren, falls ein Kandidat‑Ausbruch auftaucht.'

Fazit

Wenn die modifizierten Modelle des UMass Amherst‑Teams zutreffen, könnte das kommende Jahrzehnt die erste direkte Beobachtung der finalen Verdampfung eines primordialen Schwarzen Lochs bringen. Ein solcher Nachweis würde Hawkings Vorhersage bestätigen, eine neue Population von Schwarzen Löchern aus dem frühen Universum etablieren und ein Fenster auf das vollständige Teilcheninventar der Natur öffnen — von bekannten Standardmodell‑Teilchen bis hin zu Kandidaten für dunkle Materie und möglicherweise unerwarteten Spezies. Sowohl ein Nachweis als auch ein starkes Nullergebnis werden unser Verständnis von Kosmologie und fundamentaler Teilchenphysik deutlich schärfen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen